识别免疫复合物的纳米肽研究进展

2020-06-30刘细霞陈思锐侯建军

刘细霞,陈思锐,侯建军

(1.湖北师范大学 生命科学学院食用野生植物保育与利用湖北省重点实验室,湖北 黄石 435002;2.湖北师范大学 生物学国家级实验教学示范中心,湖北 黄石 435002)

0 引言

食品中小分子危害物的残留是影响食品安全的主要因素之一,给人类健康造成了极大的威胁[1]。免疫分析技术在小分子危害物监测领域占有举足轻重的地位,已成功应用于多种小分子危害物的快速检测[2]。由于小分子危害物往往只有一个抗原决定簇,难以利用经典的双抗体夹心法对其进行检测,因此目前对其分析主要采用的是竞争免疫分析模式,但竞争免疫分析模式的灵敏度及线性范围一般难以满足痕量水平的检测需求。为克服这一缺陷,研究者们不断探索创新,建立了基于抗独特型抗体的非竞争免疫分析[3]、基于抗异型抗体的非竞争免疫分析[4]、基于抗体可变区片段的非竞争免疫分析[5]及抗免疫复合物多肽的非竞争免疫分析[6]等方法。研究表明,这些非竞争免疫分析模式在小分子检测中显示出了高灵敏度、宽线性范围、低性噪比等优点,确实能在一定程度上弥补竞争免疫分析模式的不足之处。其中,基于纳米肽建立的识别免疫复合物非竞争免疫分析法中,因纳米肽有制备周期短、易改造等优点,备受研究者关注,成为促进小分子危害物非竞争免疫分析技术快速发展的重要识别分子。本文就识别免疫复合物的纳米肽筛选技术和基于纳米肽的检测技术研究进展进行综述。

1 识别免疫复合物的纳米肽筛选技术及发展趋势

1985年,科学家George P.Smith开发了噬菌体展示技术,利用噬菌体展示技术进行了抗体的定向进化[7]。后来该技术被广泛应用于多肽和蛋白质的筛选,并于2018年获得诺贝尔化学奖。从2007年开始,美国加州大学戴维斯分校Hammock教授研究组[6]建立了噬菌体展示纳米肽库的筛选技术,筛选过程如图1所示。该技术的基本原理是将纳米肽的编码基因片段插入噬菌体外壳蛋白结构基因的适当位置,在不影响外壳蛋白正常功能的情况下,实现外源纳米肽与外壳蛋白融合表达,融合蛋白随着下一代噬菌体的重新组装而展示在噬菌体表面。展示的纳米肽不仅能保持基因型与表现型一致,而且还可以保持相对独立的生物功能和空间结构,有利于靶分子的识别与结合。再用酸或竞争靶标洗脱下与靶分子结合吸附的噬菌体,洗脱的噬菌体感染宿主细胞后经繁殖扩增,进行下一轮亲和结合,经过多轮的“亲和结合—洗涤—洗脱—扩增”后,噬菌体展示文库就能得到高度富集。然后,对单个的活性纳米肽进行功能评价,从而找到系列有识别功能的纳米肽。现有研究均采用噬菌体展示技术筛选识别免疫复合物的纳米肽,但该技术易受体内转化效率的影响,在筛选成功率方面受到局限。因此,构建新型识别免疫复合物的纳米肽筛选技术将有助于弥补筛选成功率不高的问题。1997年,瑞士苏黎世大学生物化学研究所[8]和英国剑桥大学贝克翰研究所[9]发表了利用核糖体展示技术筛选单链抗体的研究成果。该技术属于体外筛选技术,不需体内转化、库容量大,是一种有前景的识别分子筛选技术。同时,利用该技术也已获得抗导电聚合物肽[10]、抗链霉亲和素光响应肽[11]等。本课题组构建了基于核糖体展示技术筛选纳米肽的平台,筛选原理如图2所示。通过将正确折叠的纳米肽及mRNA同时结合在核糖体上,形成纳米肽-mRNA-核糖体三联体,使纳米肽的基因型和表型联系起来。经与靶标特异性结合后,洗涤去除未与靶标结合的三联体,再利用原位反转录聚合酶链反应获得特异性纳米肽对应的基因型,从而实现纳米肽文库的富集筛选。一般经过5~12轮连续筛选,即可获得具有特异性识别功能的纳米肽。

图1 噬菌体展示原理图

图2 核糖体展示原理图

2 基于识别免疫复合物纳米肽建立的检测技术研究进展

与竞争免疫分析相比,非竞争免疫分析灵敏度更高。然而,要实现小分子危害物的非竞争免疫分析,识别分子的制备是关键。现有研究显示,识别免疫复合物的纳米肽可用于建立小分子危害物的非竞争免疫分析,并用于实际样品检测。自2007年,加州大学戴维斯分校Hammock Bruce D.教授研究组和乌拉圭国立大学Gonzalez-Sapienza教授研究组率先发现识别免疫复合物纳米肽,可建立识别小分子危害物的高灵敏非竞争免疫分析方法。现已报道识别草达灭[12~14]、异恶草酮[15,16]、隐孔雀石绿[17]、苯氧基苯甲酸[18,19]、莠去津[20]、苯噻菌酯[21]、溴化二苯醚47[22,23]免疫复合物的纳米肽。基于这些纳米肽建立的非竞争免疫分析方法类型、半饱和浓度及检测限如表1所示。总体可分归为两大类非竞争免疫分析模式:酶联免疫吸附法(噬菌体酶免疫吸附法、侧流层析法原理类似,归为同一类)和噬菌体抗免疫复合物—实时荧光定量聚合酶链法。

2.1 基于纳米肽的非竞争酶联免疫吸附法

基于纳米肽建立的非竞争酶联免疫吸附法是最常用的一种非竞争免疫分析模式,该方法以酶联免疫吸附分析为基础,在检测过程中引入识别免疫复合物的纳米肽从而实现小分子的非竞争检测,该方法的检测流程如图3所示。Vanrell等[12]将前期筛选到的纳米肽进行人工合成,建立了非竞争模式的侧流层析法快速检测草达灭和异恶草酮。该方法的检测结果可通过肉眼观察,对这两种小分子的最低检测限均为2.5 ng/mL.Lassabe等[13]和Carlomagno等[16]分别将抗异恶草酮的纳米肽与志贺氏菌毒素B亚单位、链霉亲和素融合表达,建立了无噬菌体非竞争免疫分析法,其灵敏度比相应的竞争法分别高10倍和8倍;González-Techera等[20]基于莠去津纳米肽-噬菌体建立了电化学免疫传感器非竞争免疫分析方法,该方法的灵敏度为0.2 pg/mL,比竞争免疫分析的灵敏度高200倍;我国科研人员对识别免疫复合物的纳米肽研究起步较晚,Dong等[17]筛选获得可识别隐孔雀石绿免疫复合物的纳米肽,基于噬菌体纳米肽建立的非竞争免疫分析方法比基于亲本抗体的竞争免疫分析方法灵敏度提高了16倍。Hua等[21]建立了可识别苯噻菌酯免疫复合物的非竞争免疫分析方法,该方法的半饱和浓度(SC50)为2.27 ng/mL,方法的选择性好。Wang等[23]筛选获得识别四溴二苯醚免疫复合物的纳米肽,基于纳米肽建立的非竞争免疫分析方法的SC50为4.2 ng/mL,比竞争免疫分析方法的IC50值低。综上所述,基于识别免疫复合物建立的非竞争免疫分析技术灵敏度均有明显提高,建立的方法均以免疫分析为基础,只是将识别分子抗体用纳米肽代替。但技术的发展相对缓慢,主要是缺乏丰富的识别小分子危害物免疫复合物的纳米肽。因此,未来急需通过技术提升,增加纳米肽的种类,进而促进这种新型非竞争免疫分析技术在实际样品分析和商业化试剂盒产品开发中发挥作用。

表1 识别小分子危害物的纳米肽

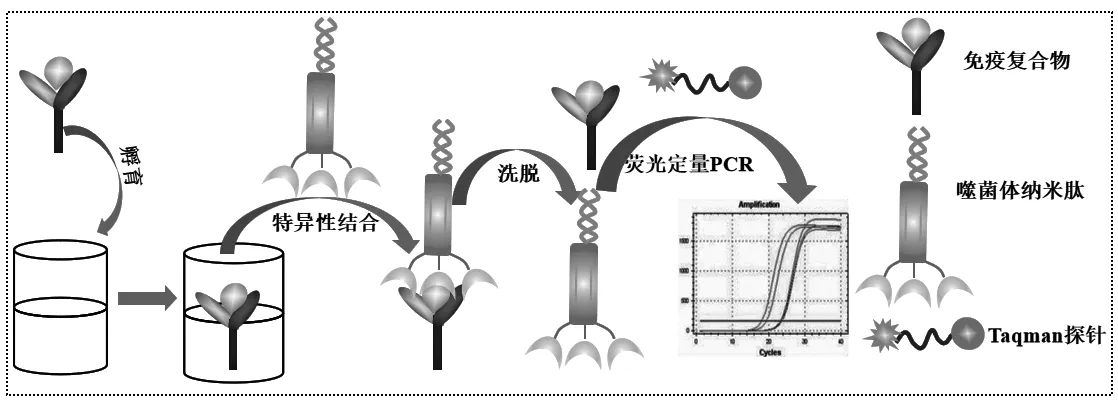

2.2 噬菌体抗免疫复合物-实时荧光定量聚合酶链法

免疫聚合酶链法(Immuno polymerase chain reaction, IPCR)是一种基于抗体良好的亲和力和特异性,结合聚合酶链反应(PCR)的强大信号扩增,比经典免疫分析具有更高敏感度的分析技术。Kim等[14]提出了一种新型的IPCR,称为噬菌体抗免疫复合物实时PCR(PHAIA-PCR),用于检测小分子,该方法的检测流程如图4所示。首先,基于噬菌体抗免疫复合物分析(PHAIA)技术,在M13噬菌体表面显示的短肽环与抗体-靶标免疫复合物特异性结合,从而实现小分子的非竞争分析。编码该肽的噬菌体DNA可以通过PCR扩增,该方法消除了半抗原功能化或DNA模板的生物结合,且提高了灵敏度。为验证该方法,将PHAIA-PCR法用于3-苯氧基苯甲酸和草达灭的检测。结果显示,PHAIA-PCR对苯氧基苯甲酸和草达灭的最低检测限分别为20 pg/mL和0.2 ng/mL,PHAIA-PCR的灵敏度比传统的PHAIA提高了10倍,反应速度也显著提高。采用该方法对农业排水和人体尿液样本进行验证,表明其对快速监测人体暴露或环境污染是可行的。由此可见,PHAIA-PCR法是一种高灵敏分析方法,且借助噬菌体上的DNA可实现方法的通用化,有较好的应用前景。

图3 非竞争酶联免疫吸附法检测流程图

图4 噬菌体抗免疫复合物-实时荧光定量聚合酶链法检测流程图

3 展望

基于识别免疫复合物的纳米肽建立非竞争免疫分析系统,是今后开发针对小分子危害物高灵敏检测技术的重要发展方向。当今,识别免疫复合物的纳米肽筛选技术发展十分缓慢,制约该领域发展的关键因素之一是筛选技术单一。虽然噬菌体展示技术在制备纳米肽时表现出了独特的优势,但该技术不仅对操作人员的要求高、筛选成本高。同时,在筛选过程中缺少实时监测,容易出现筛选不到活性纳米肽的情况。因此,完善纳米肽筛选环节中的肽库设计,筛选策略,以及探索新型筛选技术,将有助于丰富纳米肽种类,从而加快小分子危害物非竞争免疫分析技术发展。