不同杂交中稻品种在川南再生稻区的两季产量及头季稻米品质差异*

2020-06-30徐富贤王学春周兴兵江青山

徐富贤,袁 驰,王学春,韩 冬,廖 爽,陈 勇,周兴兵,江青山,张 林,蒋 鹏

(1.四川省农业科学院水稻高粱研究所/农业部西南水稻生物学与遗传育种重点实验室/作物生理生态及栽培四川省重点实验室 德阳 618000;2.四川省内江市农业科学院 内江 641000;3.西南科技大学 绵阳 621010;4.宜宾市农业科学院 宜宾 644000;5.绵阳市农业科学研究院 绵阳 621023)

四川省南部丘陵区稻(Oryza sativa)田占耕地面积60%以上,现有稻田65 万hm2左右,以一年种1季中稻或蓄留再生稻的利用模式为主,其中杂交中稻-再生稻常年有收面积30 万hm2左右。该区52年平均年日照时数769~856 h,相对湿度80.7%~82.3%,降雨量934~1 060 mm,日均温17.8~18.0℃,极端高温达42℃以上,是国内典型的弱光、寡照、高温、高湿区。特别是规律性的7月中下旬至8月下旬的高温伏旱,正值杂交中稻抽穗开花与灌浆结实期,导致稻谷品质差[1-2]、结实率与籽粒充实度下降[3-5],是长期未能解决的重大生产问题。

稻米品质除受遗传基因控制外[6],很大程度上还受环境条件制约[7]。因此,关于杂交中稻高产品种的库源结构、高产栽培策略、高产栽培规律、共性栽培技术[8],优质杂交水稻的鉴评方法、生态布局及其优化栽培技术[9],再生稻高产生态、强再生力品种的形成机理及调控途径等[10]研究较多。研究表明杂交中稻穗粒数为160~220 粒的品种不仅产量高,且籽粒充实较好[11];穗粒数为185~217 的品种有利于提高整精米率[6],穗粒数为160~190 的中小穗型品种头季与再生两季总产较高[12]。灌浆期气温偏高是米质变差的主要气候因素[2,13-14],盆南丘陵区稻谷空壳率随平均最高气温和平均日照时数的升高而增加,千粒重随平均最高气温的升高而降低[15]。以上分别针对头季稻产量与品质和再生稻高产的研究较多,而集头季稻产量高、再生力强、米质优于一体的研究极少。为此,作者利用12 个杂交中稻品种,在川南再生稻区有一定生态代表性的4 个地点,开展了杂交中稻品种与环境互作对头季稻及再生稻产量与头季稻米品质影响的研究,以期为该区域杂交中稻蓄留再生稻大面积生产的高产、优质栽培提供理论与实践依据。

1 材料与方法

1.1 试验地点概况

试验于2018年分别在川南有一定生态代表性的隆昌、江安、富顺、宜宾4 个地点的冬水田进行。稻田土质均匀,中上等肥力(表1)。

1.2 试验设计

选用2015—2016年审定的12 个杂交中稻新品种(‘泸香优104’‘内5 优907’‘花优357’‘内香6A/绵恢138’‘宜香优4245’‘创两优华占’‘万优956’‘千香优418’‘隆两优1813’‘甜香优698’‘蓉18 优609’‘乐优808’)为材料,采取统一的试验方案:在各地最佳高产播期(3月8—15日)播种,地膜湿润育秧,4月上中旬移栽中苗秧(4.5~5.0 叶),按30 cm×20 cm 规格,每穴栽双株(每个小区栽秧10 行,每行25 穴,各试验点统一栽秧绳)。头季稻栽秧前1~2 d 施用由四川省农业科学院水稻高粱研究所研发的“冬水田底肥一道清专用肥”(N、P2O5、K2O 分别为28%、9%和12%)375 kg⋅hm-2,齐穗期施用粒芽肥(泸州天燃气化工有限责任公司生产尿素,含N 46.3%)225 kg⋅hm-2。小区面积 13.34 m2,小区间和区组间走道分别为35 cm、50 cm,3 次重复,随机区组排列。

表1 各试验点的地理位置及稻田土壤肥力Table1 Geography position and basic fertility of soil for the experiment sites

1.3 考查项目

用定位仪测试验所在地的地理位置(经度、纬度与海拔),试验地施肥前按5 点取样法取0~25 cm 耕层土样1 kg,统一送四川省农业科学院分析测试中心检测土壤养分含量;水稻成熟期收头季稻及再生稻小区实产,并按13.5%含水量折合标准干谷产量[11];每个品种头季稻取3 个重复混合样稻谷1 kg,统一送农业部稻米及制品质量监督检测中心分析米质。

1.4 统计分析

首先对头季稻产量、再生稻产量、两季总产量及6 个品质性状进行试验地点、基因型间的联合方差分析,然后利用12 个杂交中稻品种在4 个试验点的平均值,开展头季稻产量与再生稻产量间的回归分析和头季稻产量与稻米品质的相关分析。所有计算通过DPS 数据处理系统和Excel 系统完成。

2 结果与分析

2.1 试验地点与品种对稻谷产量的影响

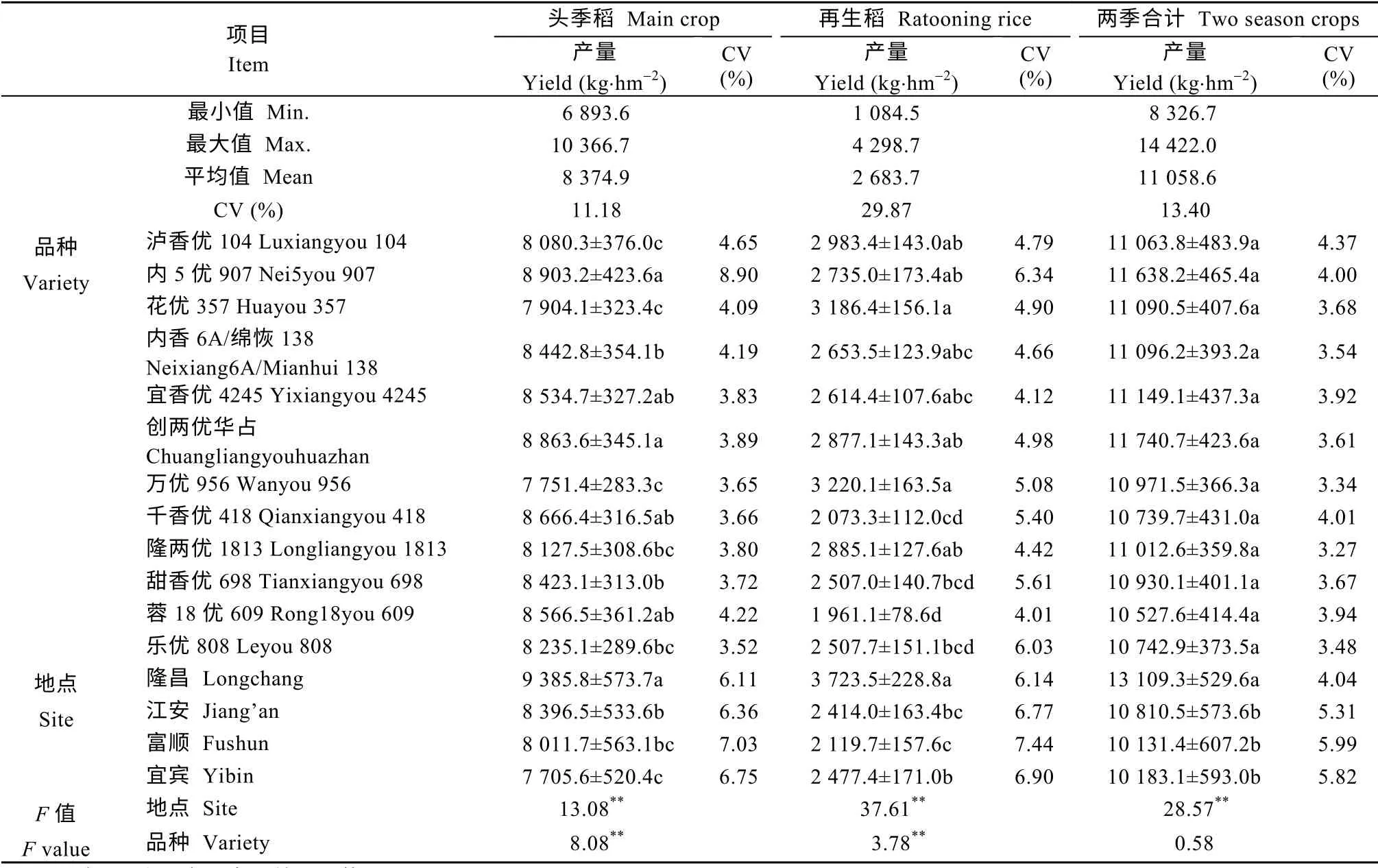

由表2可见,12 个水稻品种分别在4 个生态点间的头季稻及再生稻产量差异均达极显著水平(P<0.01,F值为2.94**~222.90**);多点联合方差分析结果(表3)看出,12 个水稻品种在4 个地点的产量变异系数总体表现为两季(3.27%~5.99%,平均4.12%)<头季稻(3.52%~8.9%,平均 4.90%)<再生稻(4.01%~7.44%,平均5.47%)。表明两季总产在不同生态条件下产量稳定性较好,通过蓄留再生稻可在一定程度上弥补头季稻产量不稳定品种的产量损失。4 个地点间的头季稻产量、再生稻产量和两季总产量差异均达极显著水平(P<0.01,F值为13.08**~37.61**)。其中隆昌点产量最高,显著高于其他3 个点,宜宾点最低。头季稻和再生稻产量表现为江安与富顺两点间差异不显著,两季总产量在宜宾、江安、富顺3 个点间差异不显著。12 个水稻品种的头季稻产量、再生稻产量均达极显著差异,而总产量间的差异则不显著。其中头季稻产量位于前列、产量均在8 500 kg⋅hm-2以上的‘内5 优907’‘创两优华占’‘千香优418’‘蓉18 优609’‘宜香优4245’5 个品种间差异不显著;再生稻产量位于前列、产量在2 800 kg⋅hm-2以上的‘万优956’‘花优357’‘泸香优104’‘创两优华占’‘隆两优1813’5 个品种间差异也不显著。12 个品种两季总产差异均不显著,其中两季产量在11 000 kg⋅hm-2以上的7 个品种为‘创两优华占’‘内5 优907’‘宜香4245’‘泸香优104’‘花优357’‘内香6A/绵恢138’‘隆两优1813’。

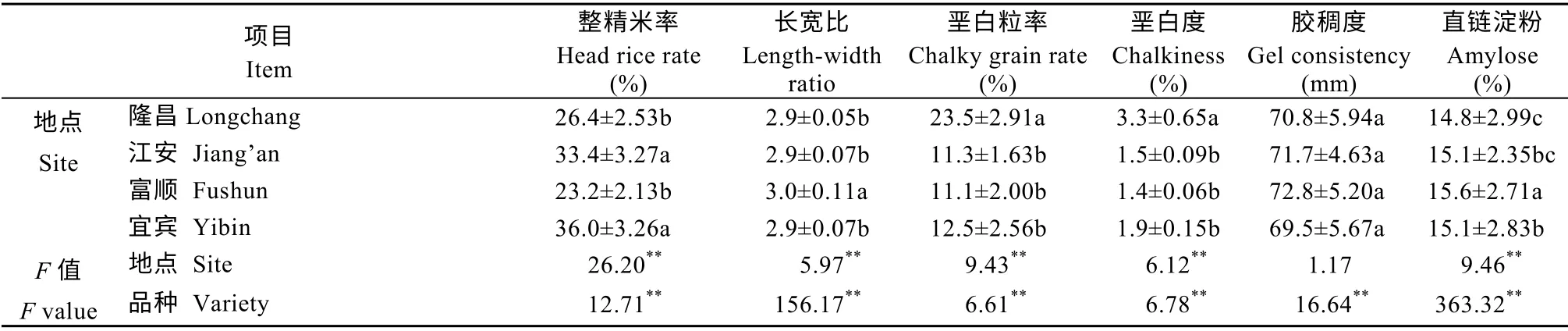

2.2 试验地点与水稻品种对稻米品质的影响

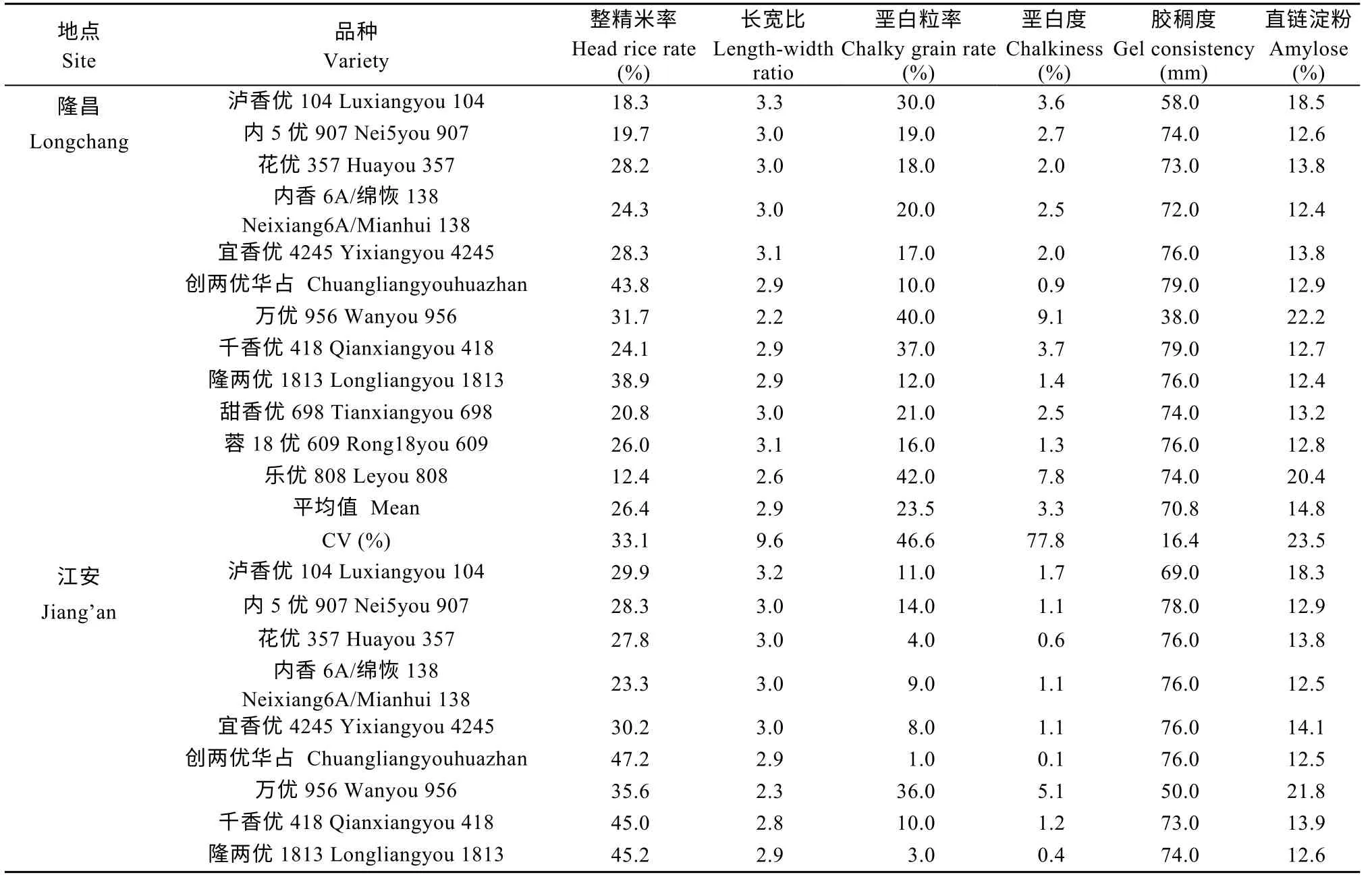

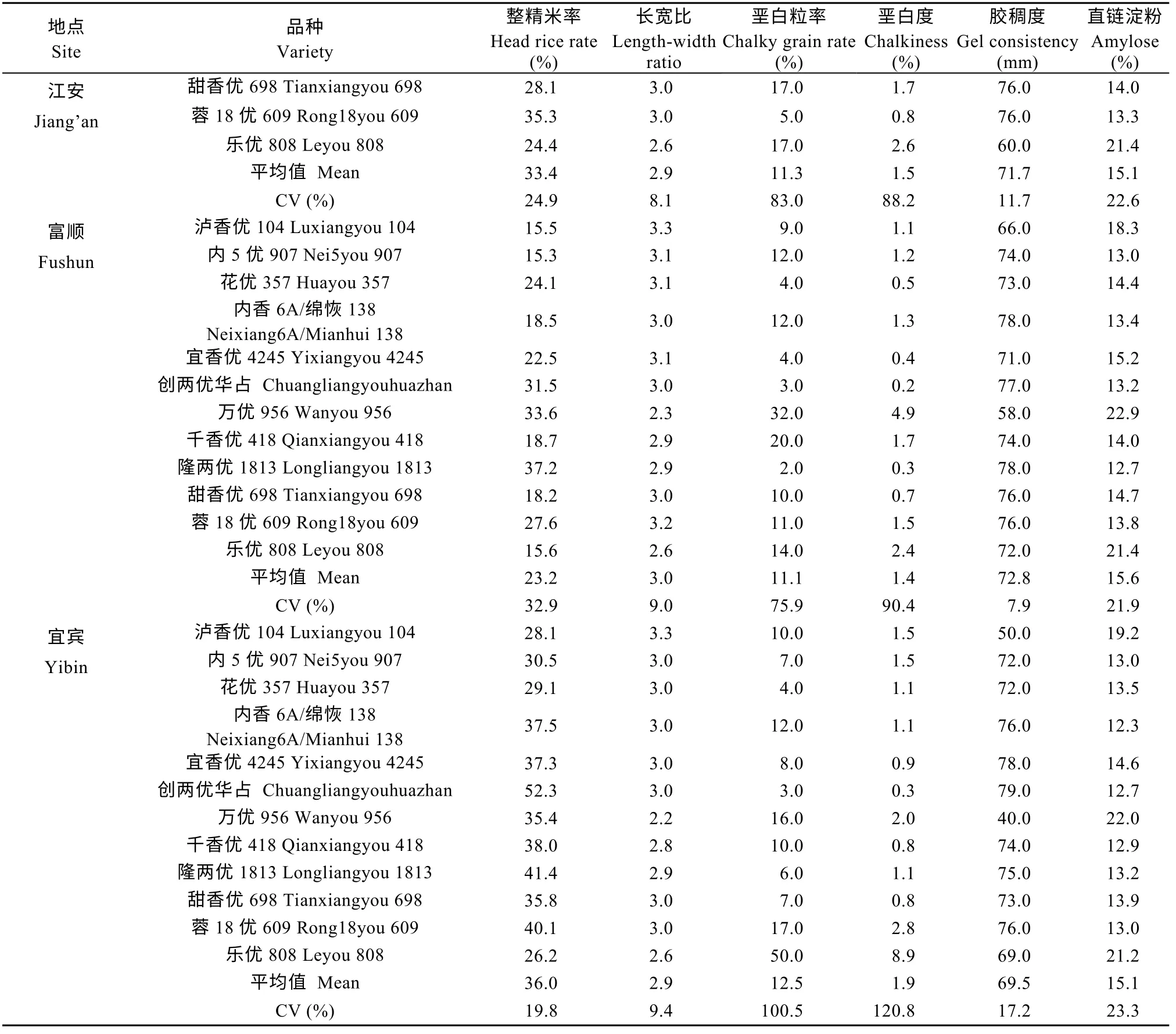

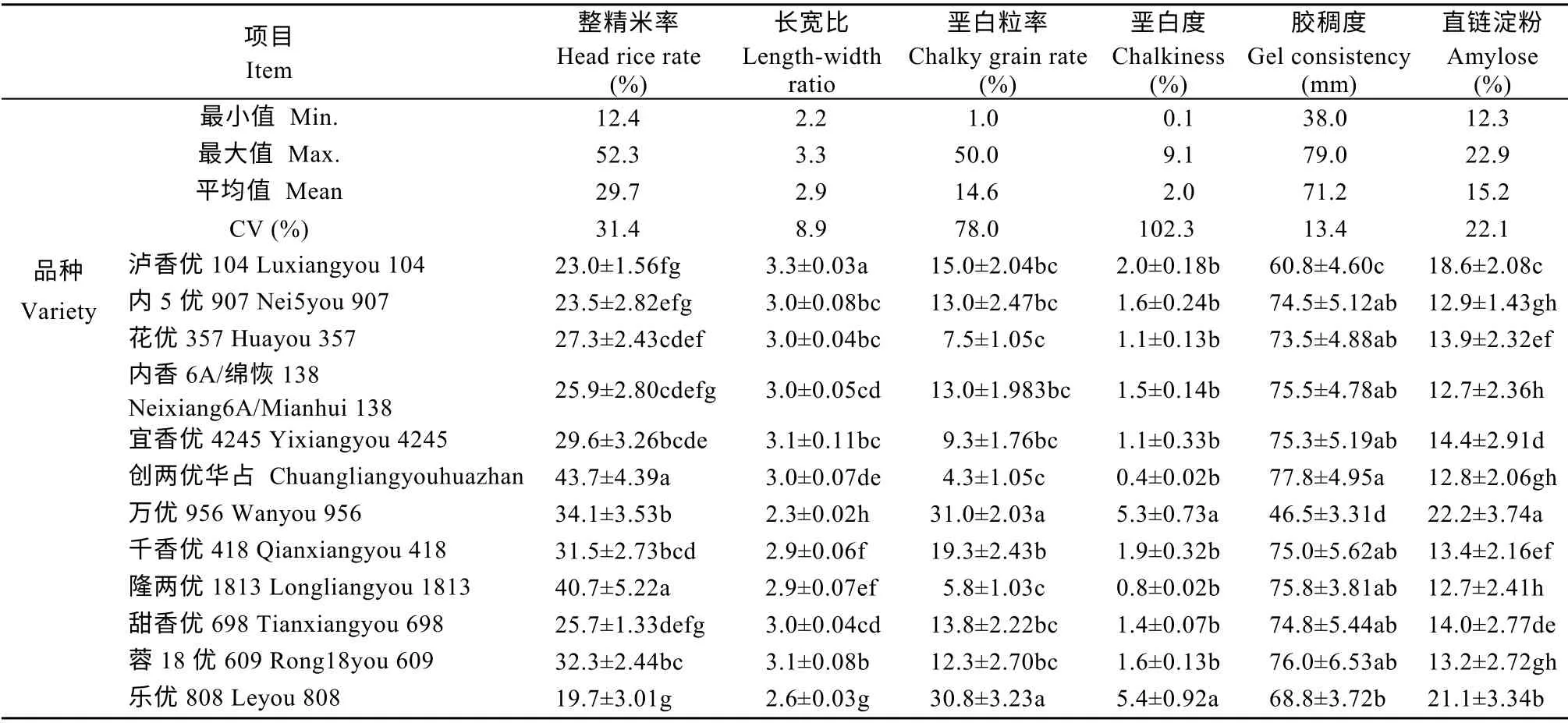

利用12 个水稻品种在4 个试验点3 次重复稻谷混合样的稻米品质分析实测值(表4),进行基因型与多点联合方差分析结果(表5)表明,12 个水稻品种的6 个品质性状在4 个地点间的变异系数各不相同。其中垩白粒率和垩白度的变异较大,CV 分别为78.0%和102.3%;整精米率和直链淀粉的变异次之,CV 分别为31.4%和22.1%;而长宽比和胶稠度相对稳定,CV 分别为8.9%和13.4%。6 个稻米品质性状在4 个地点间的差异除胶稠度不显著外,另5 个性状均达极显著水平,方差分析F值为 5.97**~ 26.20**(P<0.01),说明胶稠度受生态环境影响较小,以宜宾和江安2 个点的米质稍好。12 个水稻品种在4 个地点间的差异均达极显著水平,方差分析F值为6.61**~363.32**,其中整精米率表现较低,主要受制于灌浆期高温逼熟所致,较高的品种有‘创两优华占’‘隆两优1813’;长宽比较大的为‘泸香优104’‘宜香4245’‘蓉18 优609’,垩白粒率和垩白度较低的有‘花优357’‘创两优华占’‘隆两优1813’,胶稠度较高的有‘创两优华占’‘隆两优1813’‘蓉18 优609’,直 链淀粉较适宜的为‘泸香优104’‘宜香4245’‘甜香优698’。综合考虑总体米质相对较好的为‘创两优华占’‘隆两优1813’。

?

表3 不同杂交中稻品种头季稻、再生稻与两季总产变异及其方差分析Table3 Variation and variance analysis of yield of main crop,ratooning crop and two season crops of different hybrid medium-season rice varieties

表4 不同杂交中稻品种在不同试验点的品质实测值Table4 Quality measurements of different hybrid medium-season rice varieties at different test sites

续表4

表5 不同杂交中稻品种稻米品质变异及其方差分析Table5 Variation and variance analysis of rice quality of different hybrid medium-season rice varieties

续表5

2.3 品种间稻谷产量、稻米品质间的关系

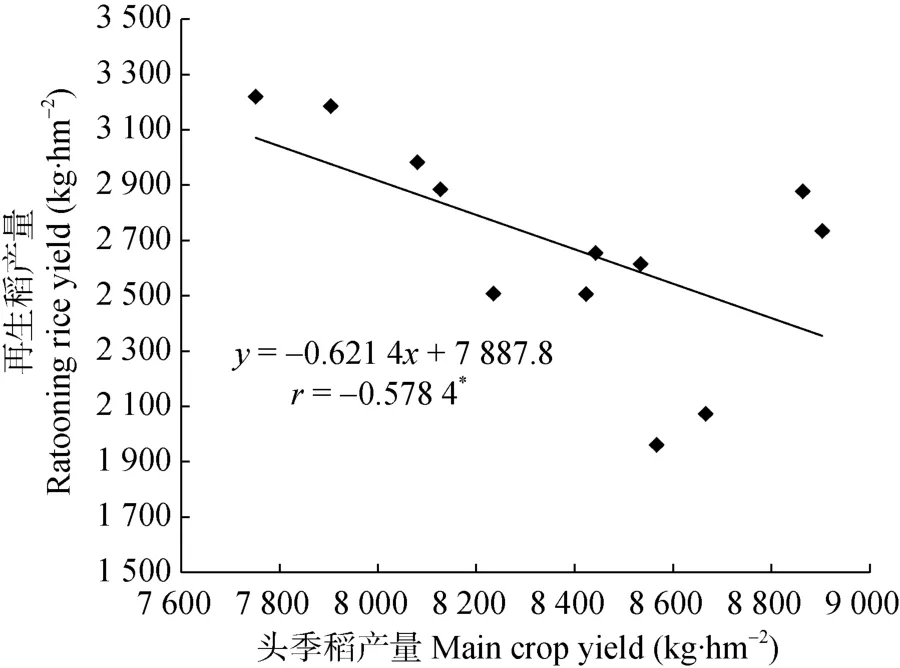

尽管12 个水稻品种间的再生稻产量和头季稻产量均达极显著差异(表3),但再生稻产量和头季稻产量间呈显著负相关关系(图1),导致品种间两季总产量差异不显著。根据当前再生稻生产成本和再生稻单价估算,当再生稻产量在1 200 kg⋅hm-2时,再生稻经济效益为0,按图1中回归方程测算,设y=1 200,解得x=10 762,即理论上当头季稻产量达10 762 kg⋅hm-2以上时,再生稻产量低于1 200 kg⋅hm-2,则没有经济收益,可以此作为根据头季稻产量水平确定是否有必要蓄再生稻的科学依据。

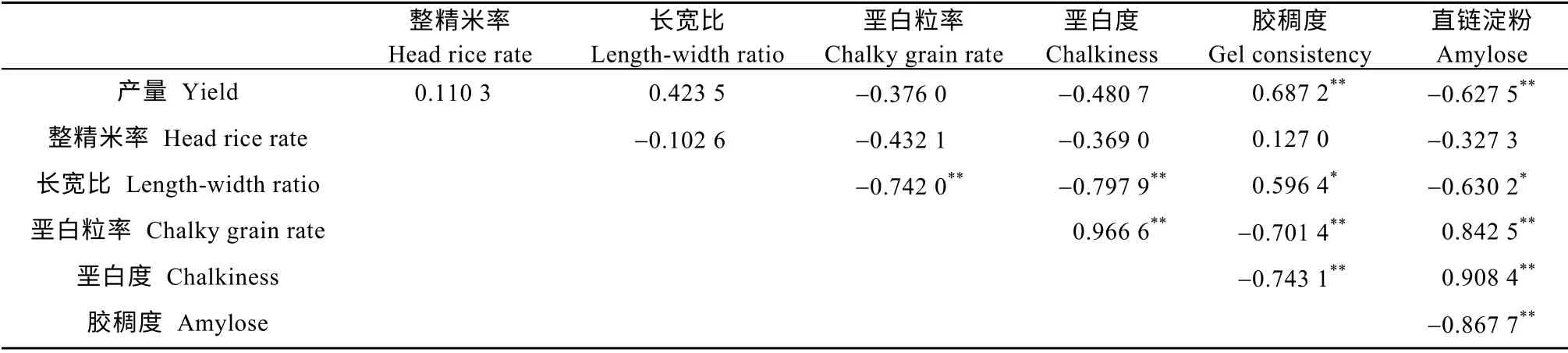

从稻谷产量、稻米品质性状间的相关分析(表6)看出,稻谷产量分别与胶稠度和直链淀粉呈极显著正相关和极显著负相关,与整精米率、长宽比、垩白粒率、垩白度4 个品质性状间无显著相关性。整精米率与另5 个品质性状间相关系数均不显著;长宽比分别与垩白粒率、垩白度、直链淀粉呈显著或极显著负相关,与胶稠度呈显著正相关;垩白粒率分别与垩白度、直链淀粉呈极显著正相关,与胶稠度呈极显著负相关;垩白度分别与胶稠度、直链淀粉呈极显著负相关和极显著正相关;胶稠度与直链淀粉含量极显著负相关。说明长宽比大的品种有利于降低垩白粒率、垩白度、直链淀粉含量,提高胶稠度,是优质稻的一个重要指标。

图1 再生稻产量与头季稻产量的关系Fig.1 Relationship between yield of ratooning rice and main crop

表6 稻谷产量、稻米品质性状间的相关系数Table6 Correlation coefficients between yield and quality traits of rice

3 讨论

3.1 关于稻谷产量与品质的协调问题

先期研究[1,16]认为,杂交水稻产量与品质存在一定矛盾,即产量越高的品种其品质越差。在川南高温伏旱生态条件下,杂交中稻品质普遍较差,主要是整精米率、垩白粒率、垩白度极差,是该区域杂交水稻优质育种需要解决的关键问题[9]。本研究结果表明,头季稻产量与整精米率、垩白粒率、垩白度相关不显著,说明川南特定生态下需要改良的这3 个米质性状与高产并没有明显矛盾。即在高产前提上,仍然能培育出优质品种。如在近年四川育种实践中,育成了产量达超级稻水平的国家二级优质稻品种‘宜香优2115’‘德优4727’等。本研究结果还表明,整精米率与长宽比的相关系数不显著,但过去较多研究结果认为,稻谷整精米粒与长宽比呈极显著负相关,提出达国家3 级以上品种的粒长不宜超过9 mm[17]。以上不同的结论可能与试验所用品种不同有关。本研究进一步指出,长宽比分别与垩白粒率、垩白度、直链淀粉呈显著或极显著负相关,与胶稠度呈显著正相关。说明高产与优质完全可以兼顾,其协同的生理原因是川南高温伏旱区稻谷籽粒在高温逼熟的情况下,通过肥水运筹增加籽粒充实度,既能提高产量与整精米率,又可降低垩白粒率、垩白度[2];长宽比大的品种有利于降低垩白粒率、垩白度、直链淀粉含量,提高胶稠度,是优质稻的一个重要指标。

3.2 头季稻产量与再生稻产量关系的生产应用

再生稻产量取决于头季稻生产的光合物质在满足其高产后的剩余量,即剩余量越多其再生稻产量越高[18]。本研究以12 个杂交中稻品种在4 个试验点的产量基础数据,初步建立了再生稻产量与头季稻产量的负相关关系(图1),应用该定量关系可作为生产上预测是否蓄留再生稻的重要依据。如据现行再生稻生产投入和再生稻单价,当再生产稻产量在1 200 kg⋅hm-2时经济效益为0,特别是目前大面积头季稻机收碾压稻桩对再生稻的损失高达40%~ 60%[19],四川头季稻机收蓄留的再生稻产量在1 500 kg⋅hm-2以下的田块甚多。因此应用本方法可避免再生稻的无效生产投入。需要指出的是本预测方法仅为1年的结果,尚需通过多年多点多品种试验数据的修正方可投入应用,生态条件与本区差异较大的其他再生稻区,则需另建立类似的预测模型。

3.3 两季产量高、米质相对较好的适宜品种

先期有关杂交中稻[8]、优质稻[9]、再生稻[10]品种的库源结构研究较多,而三者综合性状较好的研究甚少。本研究4 个试验点结果表明,头季稻与再生稻两季产量在11 100 kg⋅hm-2以上、总体米质相对较好仅有‘创两优华占’‘隆两优1813’两个品种,可作为川南高温伏旱区的主推品种。进一步分析发现,这两个品种均为两系杂交稻品种,两系杂交稻与三系杂交稻相比具有耐肥、抗倒的优势[20]。若头季稻发生倒伏后头季稻其再生稻产量较低、稻米品质较差[21]。川南冬水田区杂交水稻倒伏是一个长期未能解决的重要生产问题,抗倒能力强的品种对再生稻高产和控制米质有重要作用。因此,有必要加大两系杂交稻在川南高温伏旱区应用效果研究。

4 结论

4 个地点间和12 个水稻品种的头季稻产量、再生稻产量均达极显著差异。川南特定生态下需要改良整精米率、垩白粒率、垩白度的3 个米质性状与高产并没有明显矛盾。长宽比大的品种有利于降低垩白粒率、垩白度、直链淀粉含量,提高胶稠度。再生稻产量与头季稻产量呈负相关关系。头季稻和再生稻两季产量较高、总体米质相对较好仅有‘创两优华占’‘隆两优1813’两个品种。