中学地理:关注学生认知冲突,提升问题导学品质

2020-06-25殷育楠

“学起于思,思源于疑”。问题的品质与教学的成效息息相关。笔者以“认知冲突”“问题导学”为关键词对学科主题作具体说明。

一、主题概述

(一)认知冲突

认知冲突是指认知发展过程中原有的观点或认知结构与实际情况不相符时在心理上所产生的矛盾或冲突。认知冲突的正式提出源自皮亚杰的认知发展理论。皮亚杰认为冲突是认知发展过程中的必要成分,促使认知能力从初始水平向更高水平发展。同时皮亚杰也提出冲突解决的两种方式,同化和顺应。同化即指把外部环境中的新信息融入自己原有的认知结构中;顺应即指改变原有认知结构来适应外部环境的新信息。

认知冲突有不同的分类方法。既有个体“认知结构”与“解释环境”的认知冲突,也有个体过去积累经验与新习得的科学概念间的认知冲突。既有来自主体间的认知冲突,即不同认知主体对某一内容存在不同观点的争论;也有主体内的认知冲突,即某一个认知主体已有的认知结构对新知识不能同化形成的认知冲突。

认知冲突的把握与学情分析、教材研究以及教学方法选择密切相关。首先,学情分析有助于教师捕捉认知冲突。学生对地理感性知识的积累量、概念原理的掌握度、图文解读与转换水平以及认知偏好等都会形成认知冲突。其次,教材研究有助于教师创设认知冲突。教师对教材内容内涵与外延的认识、前后联系的整体架构,以及相关学科前沿的了解,都有助于发现并创设具有学科特质的认知冲突。最后教学方法的选择也有助于课堂生成认知冲突。例如,小组合作学习时,小组成员的思维更容易产生碰撞,形成主体间的认知冲突。又如行为体验学习时,多感官地获取信息,也容易增加学习环境中的认知冲突。再如比较学习时,同类事物中的不同点,异类事物中的共同点,也易于产生认知冲突。当然,疑问是思维的动力。问题是课堂教学中引发认知冲突最常见、最主要的形式。

(二)问题导学

问题导学是指以问题为教学的载体,通过问题来引导学生运用地理的思维方式,建立与“问题”相关的知识结构,让学生在问题探究与分析过程中逐步达成教学目标的教学过程。问题导学可以追溯到马赫穆托夫提出的“问题教学法”,与普通高中地理课程标准中提出的“问题式教学”本质上相同。

据前所述,认知冲突大多需要课堂问题来“触发”。而“问到”学生的“最近发展区”,“问出”学生的“思维冲突”,也是“问题导学”品质的重要表现。具体教学设计时,建议教师关注以下四个方面。

1.依托情境

在真实的情境或解决实际任务的学习过程中一定蕴含矛盾与冲突。完整呈现学习任务和情境,挖掘其中蕴含的认知冲突,有助于产生有价值的学习问题。

在任务和情境的选取与设计中,应避免将任务和情境仅作为“导入”等单一环节的做法,而应尽量使其贯穿整个学习过程与环节,在由表及里、层次清晰地任务和情境分析中,捕捉认知冲突,逐步开展问题导学,实现教学目标。

2.明确问题

在日常教学中,学科认知冲突问题的分类积累,既加深对学科认知冲突的理解,也丰富相应的问题资源。从而在问题导学过程中,促进预设问题与实际情境更好地关联。结合地理教学的实际,常出现的学科认知冲突问题主要有以下八类。

◆ 直觉认识与地理原理的认知冲突

例:为什么“河中石兽”会在上游发现,它是如何“游”上去的?

◆ 日常实际与地理事实的认知冲突

例:为什么一对双胞胎姐妹中晚出生的反而会成为姐姐?

◆ 已学知识与新学知识的认知冲突

例:为什么回归线穿过的大陆西岸和内陆干旱少雨,而大陆东岸湿润多雨?

◆ 同类相近地理事象的认知冲突

例:为什么有锋面气旋,而无锋面反气旋?

◆ 地理普遍性规律与特殊性现象的认知冲突

例:人口分布趋向平原,但为什么墨西哥高原人口分布较为稠密?

◆ 地理事象的局部特征与整体认识的认知冲突

例:为什么世界的“雨极”乞拉朋齐也是一个世界性缺水的地方?

◆ 传统认识与新近发展的认知冲突

例:为什么有些无铁矿石和煤炭的地区也能发展世界级的钢铁工业基地?

◆ 争议问题的认知冲突

例:气候变暖是全球性的生态环境问题,但为何有的地区还会受益于气候变暖?

这些来自教学实践的认知冲突问题,可进一步借助教研团队,不断地补充完善。若课本的各章节都提炼相应的认知冲突问题,这将极大地促进问题导学设计品质的提升。

3.优化设计

在问题导学中,既可开门见山地直接提出认知冲突的问题开展片段教学,也可立足整体,以学生的认知基础为起点设计不同层次的问题链、问题组,逐步引导学生自我发现认知结构与当前学习内容之间暂时的矛盾与冲突,进而展开学习。

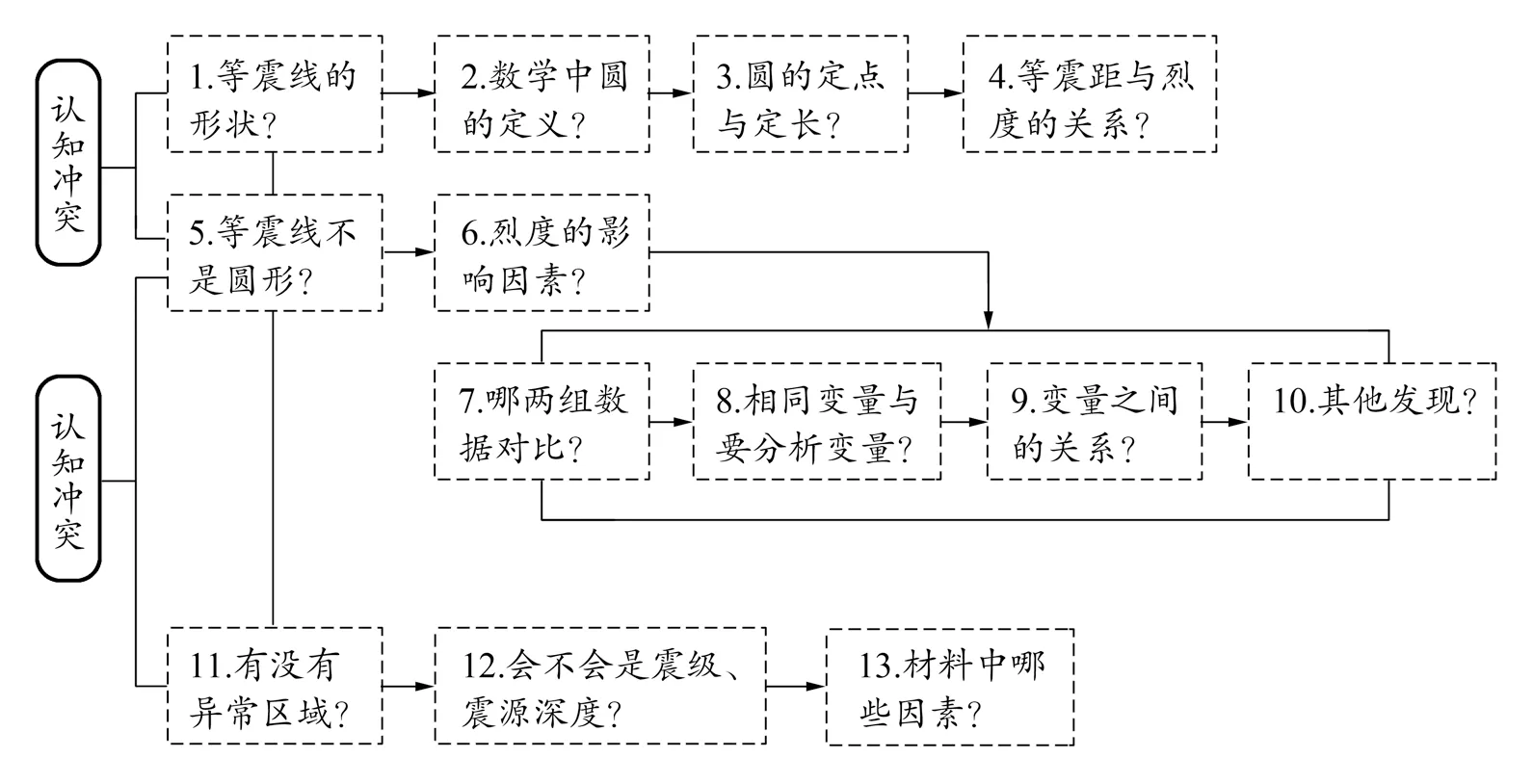

依据研究,按照学生认知发展水平,地理课堂提问可分为低层次认知提问与高层次认知提问两类。其中低层次认知提问包括回忆提问和观察提问;高层次认知提问则分为判断提问、分析提问、综合提问、比较提问、运用提问和评价提问等。在实际的课堂教学中,这些不同类型的提问往往综合在一起构建问题链、问题组,制造认知冲突,开展问题导学,如图1 所示。

该片段是围绕“烈度影响因素”设计的问题组,共由不同类型的13 个问题所组成。片段中借助问题组中问题的铺垫与对比,创设了两处认知冲突,整个导学过程紧凑自然。

同时在问题的优化设计中也要注意学习链条的设计只是预设,避免教师用预设的问题链过度“牵引”学生的现象,还要关注课堂生成问题,促进、激发学生自主发现问题、提出问题。

4.协同多方

问题导学以“问题发现”和“问题解决”为要旨。问题可以由教师提出,也可以由学生发现。问题导学可用于单元式、项目式、主题式等教学设计方式,同时也可以与合作学习、行为体验学习等多种方法相结合。这是因为在某种程度上“问题导学”可看作一个上位概念,因此设计中更容易与多种教学设计与方法协同,促进认知冲突的形成。

当然用怎样的形式来表达问题:是书面表达,还是口头表达?向谁提问,要求答问的对象是个别学生,还是让学生以小组形式讨论后答问?问题所需资料的权威、答题要求的清晰、文字组织的严谨等关于提问方式、问题表述的情况也会极大地影响问题导学的品质。

图1 “烈度影响因素”问题组

二、操作要点

在市级评选活动的总体要求下,参加教师要撰写一份教案与一份教学说明,执教一堂课及参加一次体现教师专业能力的答辩。本次评选活动的主题,须贯穿活动的全过程。若干说明如下。

(一)教案

教案可以是简案,但应包括:“教学任务分析”“教学目标”“教学重点、难点”“教学技术与学习资源应用”“教学流程图”“教学过程”“作业与评价”等方面。其中“教学任务分析”应包含课程标准分析与学情分析两个方面;“教学流程图”中应包含教学内容、组织形式等信息。

(二)说明

教学说明应围绕主题关键词,重点介绍教材处理、教学策略、教学特点及目标达成等方面的想法与做法。具体而言,教材处理可相应介绍教学内容的选择、组织与呈现;教学策略可围绕“问题导学”介绍多种教学设计与教学方法的协同;教学特点可立足主题关键词作有针对性、特色性的说明;目标达成应围绕“以学生发展为本”的理念来介绍期望目标。

(三)授课

由参加评选的教师对本人所教的教学班全体学生,按选定教学内容在本校上课,学科评委小组前来听课。课堂教学中不仅要呈现教师个人的学科素养,而且更要关注学生对学科素养的习得,更要关注教师对学生的学习引导与师生的有效沟通,力争实现教学的实效。

(四)答辩

答辩一般安排在课堂教学之后,时间为15—20 分钟。主要围绕活动的主题对教学进行反思小结与问题探讨。对专家的提问,应实事求是地作答。