MY 课程观察工具的开发与运用

2020-06-25◎陆晔

◎ 陆 晔

一、观察,实现幼儿园课程改革探索的“软着陆”

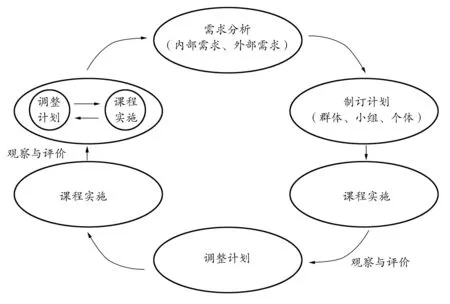

在目前幼儿园教育中,“以幼儿发展为本”的理念已然深入人心,幼儿的主体地位日益彰显。广大幼儿园教师正逐步摆脱基于经验的“教”,能够根据幼儿的发展步调去设计与调整教学,让“教”更有针对性地满足“学”的需求,使幼儿园课程改革实现“软着陆”。为此,上海市嘉定新城实验幼儿园(以下简称“实验幼儿园”)一直致力于MY(意为“我的”)课程的开发与研究。课程理念通常需要进行“可视化”实施才能得以实现。MY 课程的实施根据幼儿不同类别的需求分层、分类的差异化实施。为此,我们归纳了MY 课程实施的基本范式(见图1),应用于基础性课程和选择性课程的实施。

MY 课程实施范式关注幼儿学习的过程,体现了过程性;过程中持续观测幼儿的学习(发展)情况,体现了科学性;根据幼儿的学习(发展)状况,动态调整课程实施,体现了针对性。

让每个幼儿能够得到潜能的最大发展,是MY 课程的初衷和目标。将目标落地不是一件简单的事情,它要求幼儿园要在实践过程中克服和解决各种困难和难题。随着研究的不断深入,我们逐渐明确了落地目标的关键要素,科学观察和准确分析幼儿便是重要的因素。

然而,在转型的过程中,我们发现观察是教师根据幼儿发展情况自主开发和调控课程中一道迈不过去的“坎”。观察,“观”在前,“察”在后,不是简单地看见,而是基于现象挖掘现象背后的成因,从而精准把握幼儿的发展态势,让“教”更高效地为“学”服务。对于教师而言,“观”相对简单,困难的是“察”,主要存在三大问题:第一,在教育现场缺乏可依托的观察工具来引导教师进行观察,导致教师在观察中搜集到的幼儿信息,要么宽泛、不聚焦,要么信息完全偏离;第二,即使搜集了幼儿相对准确的外显行为,但教师习惯性凭借经验作出单一判断或结论,没有从教师、同伴和家庭等各要素分析,得出相对客观、全面的判断;第三,教师的分析缺乏科学的理论依据,大部分是因为教师具有大量的实践经验,而缺少儿童发展心理学、教育学、儿童学习理论等方面的专业知识。

观察的根本目的是为教学决策提供依据。教师的“教”与医生开药方的原理相似。医生为病人进行的一系列检查便类似教师对幼儿的观察。没有检查结果,医生难以对症下药;没有观察,教师同样难以为幼儿订制教学方案。可见,观察在教学中发挥了奠基性作用。在幼儿学习与发展的过程中,观察贯穿始终,既有起点和终点的观察,还有过程中的观察。

图1 MY 课程实施的基本范式

二、观察工具,让观察不再纸上谈兵

实验幼儿园一方面成立课程研发团队,持续开发观察工具,引导教师去观察,并在教学现场检验工具的科学性、可操作性和可复制性;另一方面依托园本培训和教研,补充教师儿童发展心理学、教育学等方面的知识缺失,同时通过案例分析,帮助教师在教学实践中加以使用。在这一过程中,教师获取专业知识仅仅是“起步”,最终的目的是能够实践,在实践中不断建构实践性知识,提升观察的专业素养。

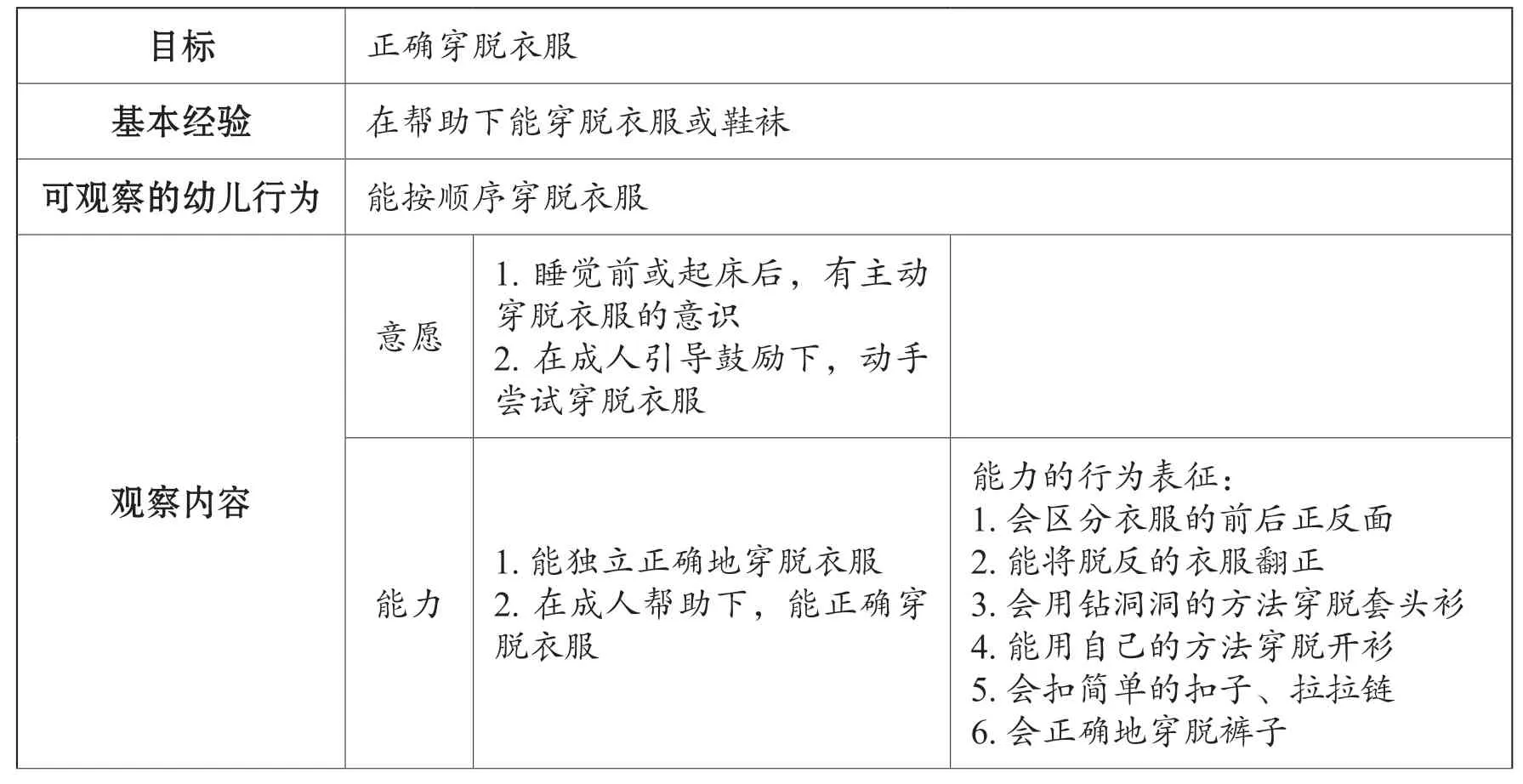

观察不能凭空开展,否则便是纸上谈兵,需要凭借工具,才能保证观察科学、有效地开展。本园主要以检核表为切入点,为教师开发观察工具。为了确保检核表各项指标的科学性,本园依托各级各类学前教育纲领性文件以及《3—6 岁儿童学习与发展指南》(以下简称《指南》)。笔者以《幼儿园教育指导纲要(试行)》(以下简称《纲要》)和《指南》为基本框架,把国家、地方、幼儿园以及儿童的需求相结合形成抽象的培养目标,以表现性评价作为理论基础,结合教师在实践中对儿童典型行为的收集,把目标细化为幼儿的行为表现,形成MY 课程儿童发展行为检核表(见表1),引导教师在教育场景中有目的地实施观察。

表1 小班幼儿午睡“穿脱衣服”检核表

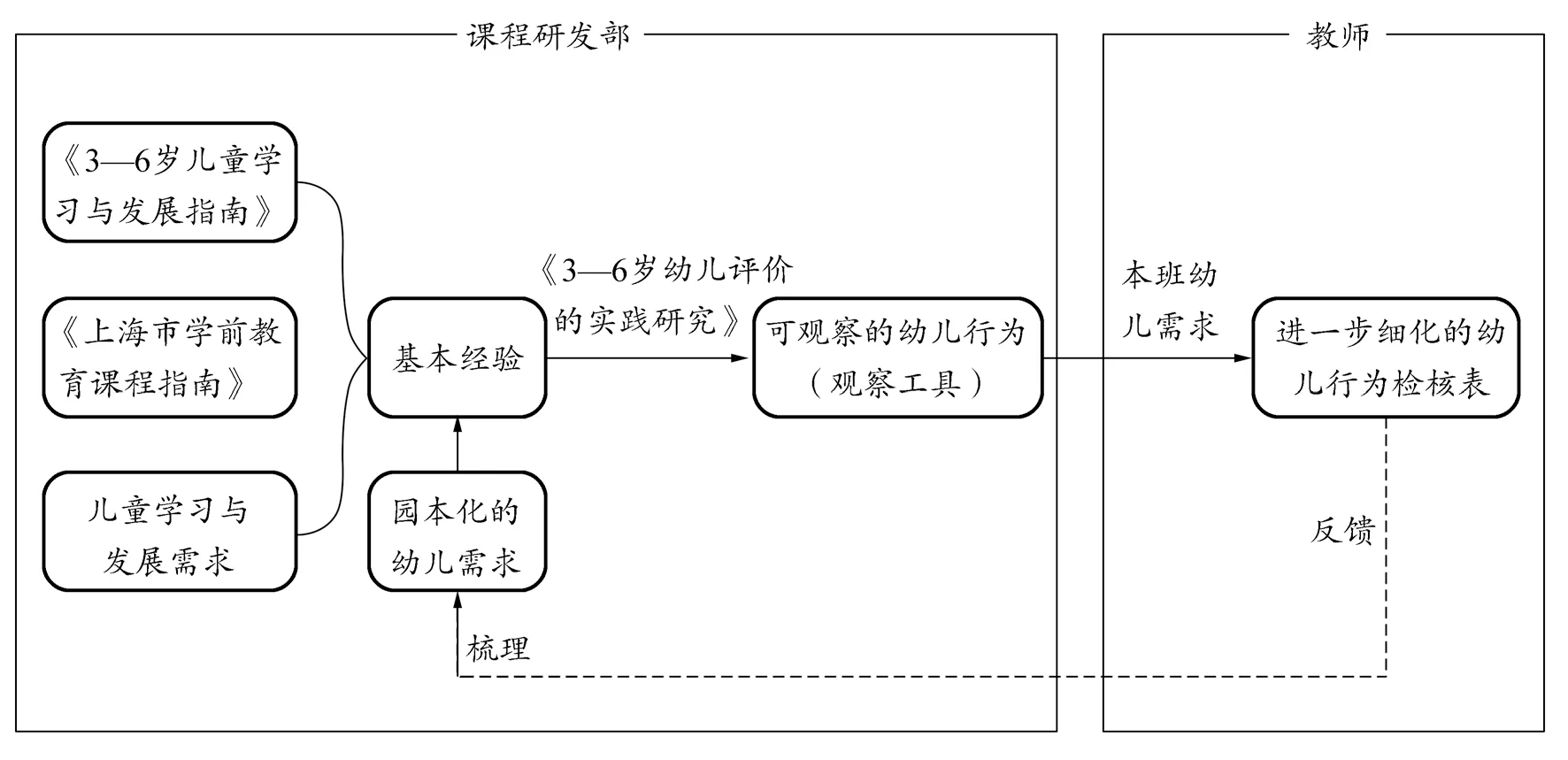

图2 幼儿发展检核表的开发流程

检核表的开发需要经历一个过程,如图2所示。首先,由实验幼儿园的课程研发部人员研读《纲要》和《指南》,把园本培养目标和本园儿童发展需求整合其中,形成基本经验;把基本经验转化为幼儿的行为目标。行为目标主要以“能/基本能”为维度衡量幼儿的发展水平。从这一步开始,幼儿的行为便进入可观察、可测量的维度。接着,课程研发部把检核表下发给教师,教师通过日常观察,采集幼儿的典型行为,把“能/不能”进一步细化为幼儿的外显行为。教师完成后反馈回课程研发部,经课程研发部审核后最终完成。

幼儿发展检核表为教师观察幼儿行为建立了真实、可视的观察依据。教师使用检核表的过程,不仅是观察幼儿行为的过程,也是将本体性知识内化的过程。随着检核表在园内广泛的使用和教师对幼儿相关本体性知识的不断内化,教师可以逐渐根据本班幼儿的实际情况,制定更为班本化的幼儿发展检核表,从而使得教师的观察行为更加贴合本班幼儿真实的学习与发展需要。

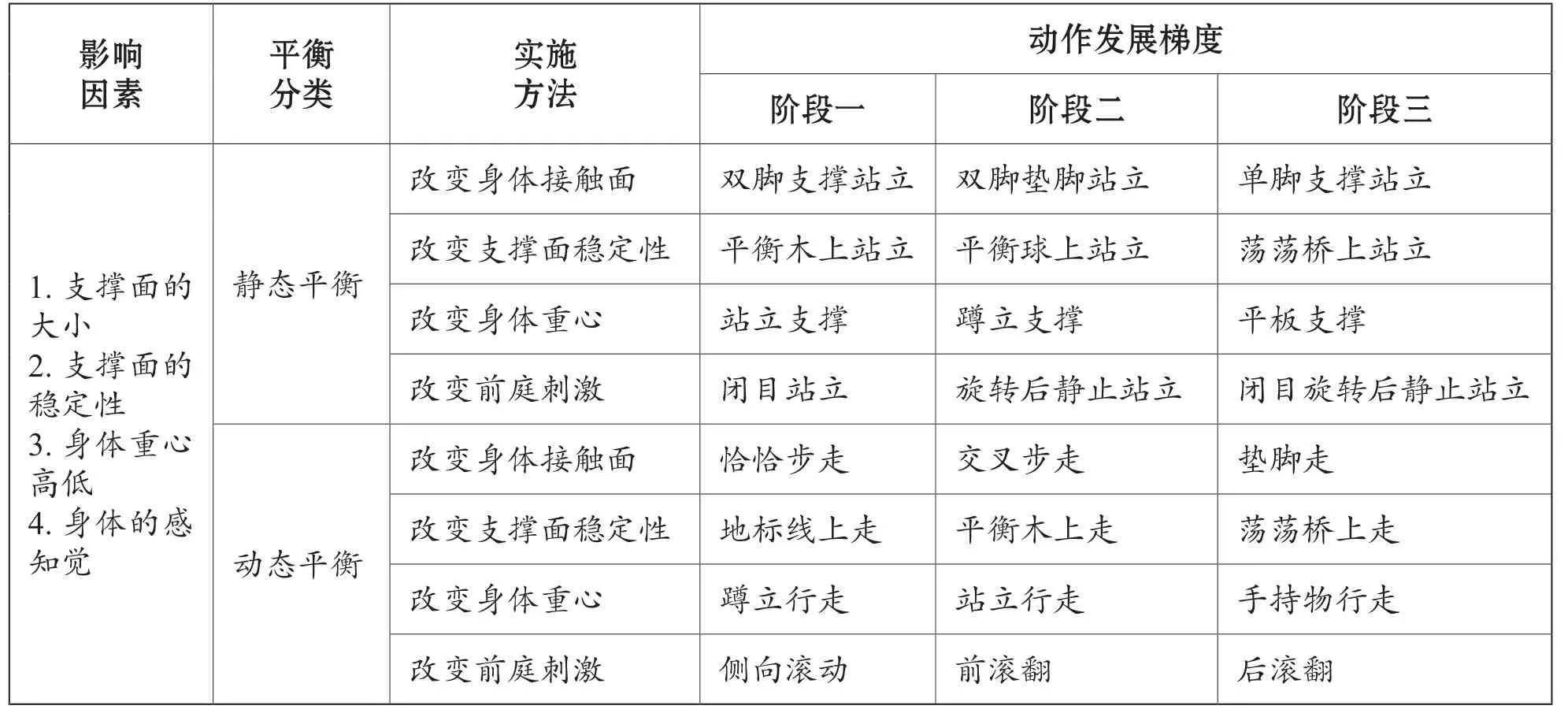

与检核表进行配套开发的还有影响因素分析表(见表2),帮助教师科学掌握幼儿某一动作发展的影响因素。以平衡能力为例,在影响因素分析表的指导下,教师清楚知道影响幼儿平衡能力的四大因素,准确地找到每个幼儿平衡发展的“软肋”及其成因。找准原因,才能“对症下药”,给幼儿提供正确的引导。

MY 课程的各类观察指标与行为检核表,作为科学有效的观察工具,为教师在日常工作中提供了坚强有力的“抓手”,让教师找到了“观”的方向,领会了“察”的办法。教师在一次次对观察工具的运用中,真正将各类本体性知识转化为自身成长的养分,也真正将幼儿的需求看在了眼里、记在了心上、落实在了课程的设计与实施中。

表2 影响因素分析表(以平衡能力为例)

三、以观察为线索推进循环改进的过程

幼儿的发展是一个持续变化、发展的过程,此时的发展实态将在彼时发生变化。转瞬即逝的变化让教育计划与方案同样处于动态变化中,从而构成了在观察牵引下教育活动循环改进的过程。

(一)量化观测与质性观察工具相结合

在实践中,检核是使用起来比较方便、让结果一目了然的观察工具,受到了教师的欢迎。幼儿的发展具有复杂性和不确定性特点,很多情况下虽然A 幼儿与B 幼儿检测出同一结果,但结果体现的发展却有可能不尽相同。同样是平衡能力弱,大部分幼儿源自肥胖和平时缺乏运动,有些则不然。因此,仅仅凭借检核表等量化观测工具的观察是单一而片面的。教师需要结合质性评价,如轶事记录和行为观察等,较为全面地解释幼儿发展结果形成的原因及其发展的过程。

因此,关于结果性的观察,我们通常使用量化工具,过程性和诊断性的观察则需要质性工具。但无论何种工具的使用,都需要根据幼儿的发展内容和速度决定工具的使用节点以及使用时间。案例中平衡能力的发展可以在短时间内发生改变,因此教师基本以“月”为单位使用量化观测。而小班幼儿的进餐、如厕等自理能力的发展需要较为漫长的发展过程,教师可以根据情况适当延长节点上的观测。否则不仅造成人力、物力上的浪费,同时还会增加幼儿以及教师的焦虑感,反而阻碍观察,不利于推进课程的实施。

(二)以教师为主体整合家长力量使用观察工具

虽然教师是观察工具使用的主体,但在纷繁复杂的教育现场,他们在面对班级全体幼儿的情况下,常常“分身乏术”。即使教师有足够的时间和能力关注到每一个幼儿,但是仅从一个角度对幼儿进行观察了解也往往容易过于片面。因此,我们充分感受到教师与家长之间紧密合作的必要性。在幼儿的发展过程中,教师通过家长收集幼儿在家庭生活中的行为表现,能更为准确、深入地了解每一个幼儿的发展;而家长也能通过教师的反馈了解到幼儿教育的重点内容,从而在家对孩子进行更有针对性的指导。为此,本园也会根据不同的观察需求,把检核表的内容与表述方式进行适当调整,制作家园双向检核表,引领家长配合教师在不同场景下观察幼儿的行为和习惯,充分发挥家长作为幼儿园教育的重要合作伙伴的作用。

(三)形成观察工具持续反馈和更新的机制

从幼儿园课程管理制度的顶层进行设计,形成一套园本的幼儿观察工具持续反馈和更新机制的工作就变得不可或缺。只有建立起一套完善的更新机制,才能保证在园本课程的实践中,始终基于最科学、完备的观察工具对本园幼儿的各类需求进行识别、对教师的观察行为进行指导。实验幼儿园的幼儿观察工具持续反馈和更新,主要依托于课程研发团队和各班幼儿教师进行开展。当教师拿到课程研发部制定的观察框架后,需要根据本班幼儿的实际需求,进一步细化各类行为表现的观察指标,并反馈至课程研发部;随后由课程研发部基于教师反馈的各类证据再对观察框架进行梳理和调整工作。如此循环往复,既保证了观察工具不断基于本园幼儿的真实需求进行更新、迭代,也保证了观察工具始终具备科学性和先进性。