InterTAN与DHS治疗高龄不稳定型股骨转子间骨折临床疗效比较

2020-06-24金浙凯

金浙凯

股骨转子间骨折是一种临床较为常见,多发于高龄人群的髋部骨折,如治疗不当会导致一系列并发症[1]。许多学者认为,对于高龄不稳定型股骨转子间骨折需尽早实施手术治疗,而内固定疗法具有操作简便、手术创伤小及有利于早期功能锻炼等优点,已被广泛应用于临床[2]。内固定疗法主要包括以股骨近端髓内钉InterTAN为代表的髓内固定系统及以动力髋螺钉(dynamic hip screw,DHS)为代表的髓外固定系统,目前对于采取何种内固定方法治疗高龄不稳定型股骨转子间骨折尚存在争议。因此,本研究比较InterTAN与DHS治疗高龄不稳定型股骨转子间骨折的临床疗效,旨在为临床制定高龄不稳定型股骨转子间骨折的手术方案提供参考,现报道如下。

1 对象和方法

1.1 对象 选取2016年2月至2018年2月本院收治的高龄不稳定型股骨转子间骨折患者86例。纳入标准:(1)经CT、X线及MRI检查确诊为不稳定型股骨转子间骨折且年龄≥70岁者;(2)无InterTAN或DHS禁忌者;(3)凝血功能检查正常者。排除标准:(1)术前合并未经控制的重度感染者;(2)病理性骨折、开放性骨折者;(3)严重精神疾病、严重颅脑外伤者。将86例患者按治疗方式分为InterTAN组和DHS组,每组43例。InterTAN组男 19 例,女 24 例;年龄 74~89(84.27±3.17)岁;病程 1~7(4.03±1.15)d;骨折部位:左侧 17 例,右侧 26 例;Evans-Jensen分型[3]:ⅢA型17例,ⅢB型19例、Ⅳ型7例。DHS组男 15 例,女 28 例;年龄 71~92(84.42±3.36)岁;病程2~9(3.98±1.03)d;骨折部位:左侧 14 例,右侧 29 例;Evans-Jensen分型:ⅢA型15例,ⅢB型20例、Ⅳ型8例。两组上述资料比较差异均无统计学意义(均P>0.05)。本研究经本院伦理委员会批准,所有患者均知情同意。

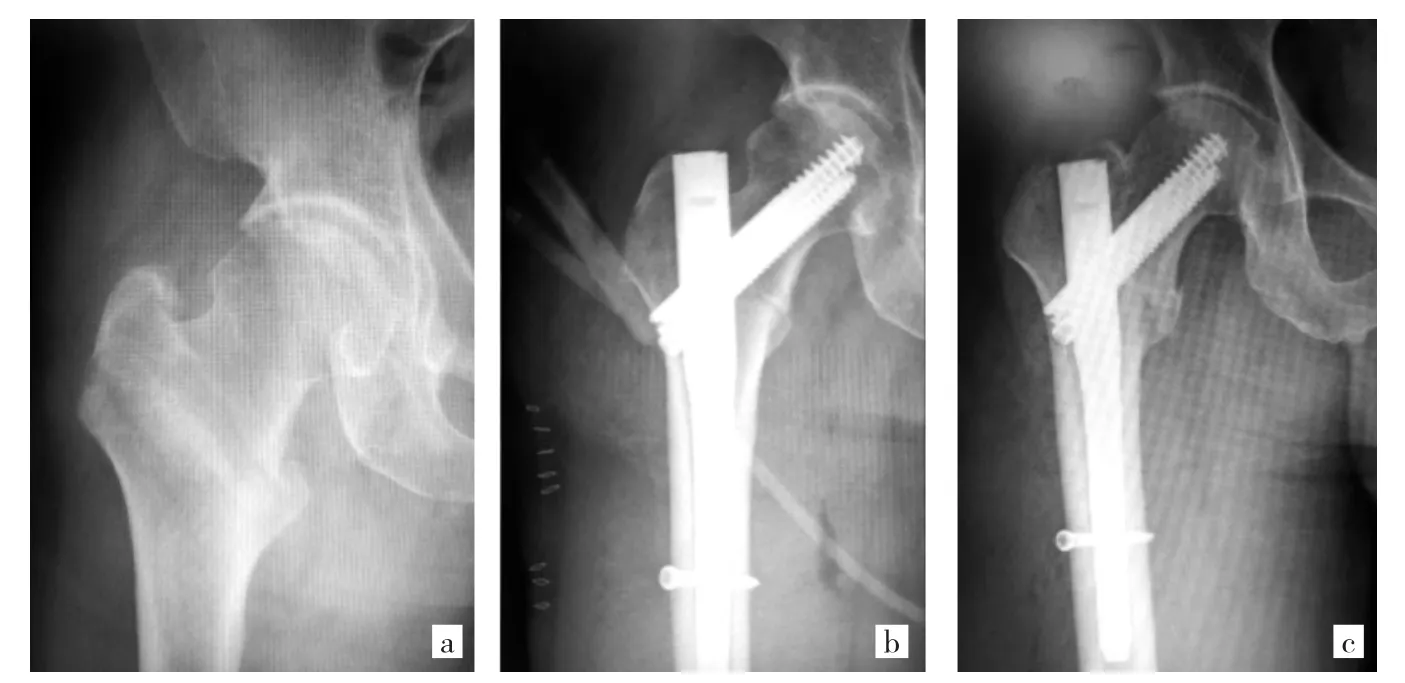

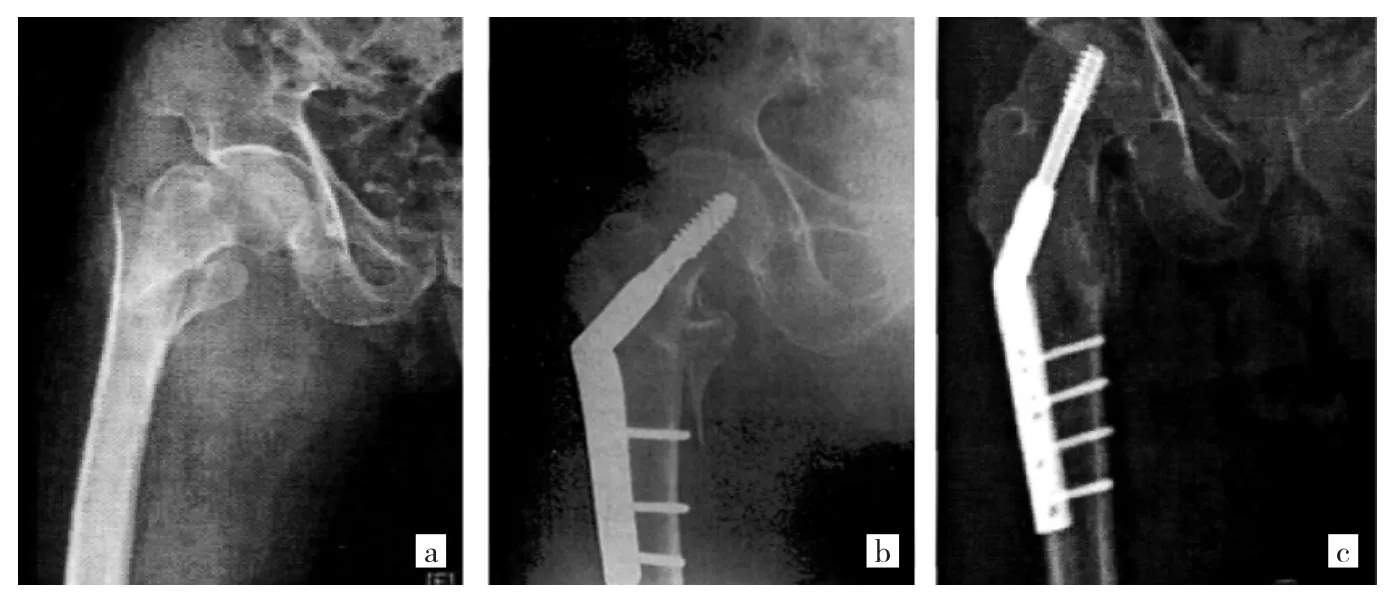

1.2 治疗方法 所有患者在入院确诊后,再完善相关检查,对手术的耐受情况进行评价,并在术前预防性应用抗生素。InterTAN组:首先在全麻或者硬膜外麻醉之后,在X线透视下对骨折部位进行闭合复位,复位成功后在大转子顶部附近3~5cm位置顺着股骨纵轴进行纵向切口,在大转子顶端偏内侧位置插入导针到股骨髓腔内,在近端扩髓,并于X线透视下把主钉顺着导针插进股骨近端的髓腔内,并调整好主钉的深度与角度。之后在大腿外侧作一个小切口,将导针钻进股骨颈,顺着导针将适合长度的组合式交锁钉插入髓腔,再于远端安装一枚适合长度的锁钉,在妥当安装之后将尾帽拧紧,最后冲洗干净并缝合切口。1例典型病例手术前后X线片见图1。DHS组:首先在全麻或者硬膜外麻醉之后,于股骨大转子顶部远侧2cm位置顺着股骨外侧进行纵向切口,将骨折部位完全显露出来;之后将转子下外侧的骨皮质与大转子钝性分离,并牵引复位。在外侧骨皮质的中点略偏后位置将定位导针打入,并钻孔、扩孔且攻丝,之后将头颈滑动螺钉完全拧入再套上DHS钢板,和股骨干固定,髋关节活动较为满意后在透视下缝合切口。1例典型病例手术前后X线片见图2。

图1 患者男,79岁。右股骨转子间骨折,行InterTAN内固定(a:术前X线片,可见右股骨转子间骨折;b:术后1周X线片,骨折断端对位良好,内固定位置适中;c:术后12个月X线片,骨折完全愈合)

图2 患者女,88岁。右股骨转子间骨折,行DHS内固定(a:术前X线片,可见右股骨转子间骨折;b:术后1周X线片,骨折断端对位良好,内固定位置适中;c:术后12个月X线片,骨折完全愈合)

1.3 观察项目 术中详细记录两组患者手术时间和术中出血量。分别于术前及术后12个月对患者进行Harris评分[4],包括主诉疼痛、功能、畸形、运动范围,总分100分。术后12个月时依据Harris评分对疗效进行评价:≥90分为优,80~89分为良,70~79分为可,<70分为差,计算两组近期疗效优良率。观察比较术后并发症发生情况:如髋内翻、拉力螺钉切割股骨头颈。

1.4 统计学处理 采用SPSS 18.0统计软件。计量资料以±s表示,组间比较采用两独立样本t检验和配对t检验;计数资料用率表示,组间比较采用χ2检验。P<0.05为差异有统计学意义。

2 结果

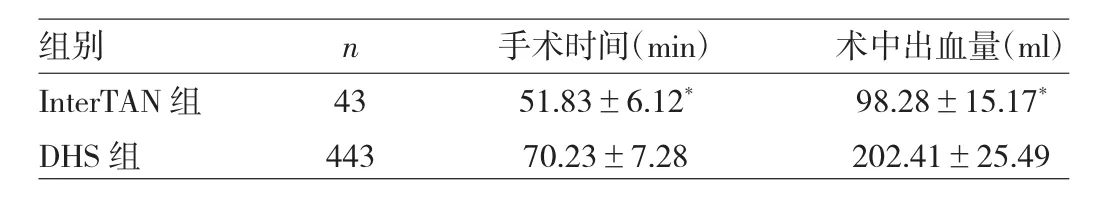

2.1 两组患者手术时间和术中出血量比较 InterTAN组手术时间、术中出血量均明显低于DHS组,差异均有统计学意义(均P<0.05),见表1。

表1 两组患者手术时间和术中出血量比较

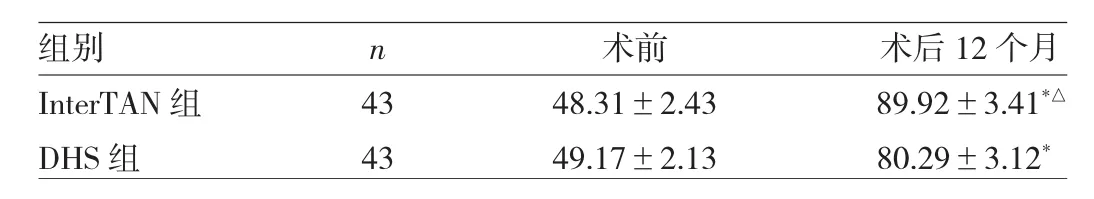

2.2 两组患者术前、术后Harris评分比较 两组患者均获得12个月随访,期间无脱落。两组术后12个月时Harris评分均高于术前,差异均有统计学意义(均P<0.05);术后12个月InterTAN组明显高于DHS组,差异有统计学意义(P<0.05),见表 2。

表2 两组术前术后Harris评分比较(分)

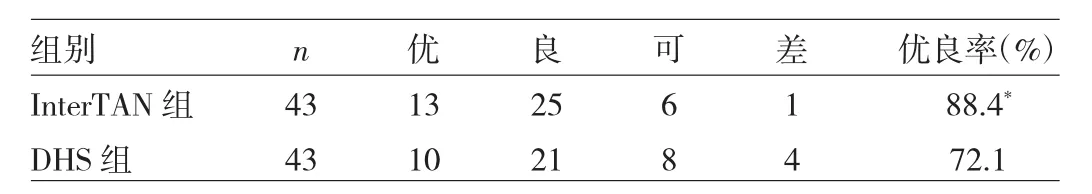

2.3 两组患者疗效优良率比较 InterTAN组疗效优良率高于DHS组,差异有统计学意义(P<0.05),见表3。

表3 两组患者疗效优良率比较(例)

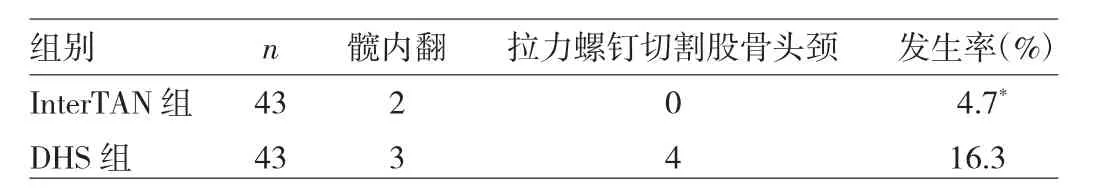

2.4 两组患者并发症发生率比较 InterTAN组并发症发生率明显低于DHS组,差异有统计学意义(P<0.05),见表4。

表4 两组患者并发症发生率比较(例)

3 讨论

随着我国人口老龄化日益加剧,临床上高龄不稳定型股骨转子间骨折患者不断增多。此类骨折在临床上复位较困难,且即便复位成功,其骨折端也不容易稳定,易发生肢体短缩、髋内翻畸形等一系列后遗症,若长期卧床还会增加感染、褥疮及下肢深静脉血栓等临床并发症的发生率,甚至危及患者生命[4]。因此,目前临床医师普遍认为需尽早行手术治疗。唐世技等[5]研究发现,假体置换对术后功能恢复比较有利,并可缩短卧床时间,防止内固定物所产生的并发症,但此类手术创伤较大,高龄患者的疼痛耐受性较低,所以一般无法接受,加之手术费用昂贵,还有可能会发生假体松动等一系列并发症,所以并不适合作为首选治疗手段。而内固定术具有操作简便、手术创伤小以及有利于早期功能锻炼等临床优点,所以易被广大患者、家属以及临床医师所接受。

近年来,随着内固定术不断发展与成熟,目前在临床上广泛应用的内固定术主要有以InterTAN为代表的髓内固定系统及以DHS为代表的髓外固定系统,但究竟选用何种术式治疗高龄不稳定型股骨转子间骨折还存在一定争议[6]。DHS有着动力加压和精力加压双重作用,对骨折部位的复位效果较可靠,同时内固定效果好,曾是治疗股骨转子间骨折的金标准[7]。由于DHS内固定是在直视下进行手术操作,所以术野较开阔,同时复位时间与透视时间也相对较短,但在行DHS内固定术时要时刻保证股骨外侧壁完整,此为影响其稳定性的关键因素。此外,DHS内固定术为一种偏心固定术式,且锚合力较差,所以在对一些不稳定型骨折患者,特别是高龄合并骨质疏松患者行手术治疗时,临床疗效相对较差[8]。InterTAN内固定术为髓内固定代表术式,从生物力学的角度看,其力臂较短,更加靠近负重力线,降低了顶上的应力弯曲度,对防止骨折旋转与短缩具有积极性意义。从手术方式上看,InterTAN属于一种半闭合操作术,其手术切口较小,对软组织的剥离与对骨质血运的破坏均较少,所以需分离与止血时间相对更短[9]。笔者发现,InterTAN术中于近端安装联合交锁髓内钉,在拧入螺钉时对骨折端有加压作用,而且具有抗旋转、防切出的优点,避免了传统髓内钉的“Z”字效应[10]。

本研究结果提示InterTAN在治疗高龄不稳定型股骨转子间骨折时,与DHS比较,其手术时间明显更短,术中出血量明显更少,短期优良率更高,同时并发症更少。虽InterTAN优点颇多,但值得指出的是,由于本次研究所选病例数量较少,研究结果可能存在一定偏倚,所以临床还需增加病例数量进一步研究。

综上所述,InterTAN可作为治疗高龄不稳定型股骨转子间骨折的理想方法。