“同步充填”研究进展与发展方向展望

2020-06-22韦才寿陈庆发

韦才寿 陈庆发

(1.南宁学院土木与建筑工程学院,广西南宁530200;2.广西大学资源环境与材料学院,广西南宁530004)

充填采矿技术因在提高采场稳定性、控制地压活动、提高矿产资源回收率、保护地下及地表环境等方面具有显著优势,在我国金属矿床地下开采中得到了广泛应用[1]。自20 世纪七八十年代以来,我国充填采矿技术取得了重大进步,发展了多种不同类型的充填采矿方法,该类方法根据矿体回采方向和充填方式的不同,可分为单层充填法、分层(进路)充填法和嗣后充填法等;按充填料性质和输送方式的不同,可分为干式充填采矿法、水砂充填采矿法、尾砂充填采矿法、胶结充填采矿法、膏体充填法等[2-3]。

人类进入21世纪,可持续发展的理念深入人心。矿业在可持续发展理念指引下,正在朝向安全、高效、无废、绿色的方向发生变革,一些新兴的采矿技术理念、概念如雨后春笋般涌现出来,如“绿色开采”、“采矿环境再造”、“协同开采”、“同步充填”、“流态化开采”等。“同步充填”是陈庆发教授继“协同开采”理念[4-6]之后于2010年提出的一项采矿技术理念。该理念提出后,我国学者陆续提出了一些具有“同步充填”性质的采矿技术,且在理论研究方面也取得了一些新进展。这些研究成果在一定程度上促进了我国采矿技术的进步。至今,“同步充填”理念已提出10 a,本研究通过对该方向的研究成果进行系统归纳与分析,并对其发展方向进行讨论,为后续研究提供有益参考。

1 “同步充填”理念及与传统充填方式的区别

1.1 “同步充填”理念

2010年,陈庆发教授在“无废开采”、“绿色开采”和“协同开采”等理念的联合指导下,突破传统“嗣后充填”的思想限制提出了“同步充填”理念,并发明了大量放矿同步充填无顶柱留矿采矿方法[7]。2015年,陈教授再次撰文对“同步充填”采矿技术理念进行细致与全面地论述[8]。“同步充填”理念的基本思路是:在采空区空间尚未全部释放时,将采空区部分空间先行作为转换空间,将充填工序前移至采场出矿工序环节同步实施。由此可见,“同步充填”的一个基本特点是充填工序提前且与放矿工序是在同一个矿块内同步实施的。其技术实质是:利用充填料对围岩或岩层进行有效支撑,减小空区暴露面积,避免出现围岩大量片落引起矿石贫化、漏斗堵塞等不利于采矿顺利进行的现象发生;同时该技术能够有效降低因空区充填不及时而引发的地压突出、岩层大范围移动、地表沉陷等灾害发生。此外,该模式将采空区作为转换空间,对采空区进行动态管理,如若充填的废石具有一定的品位,则充填的废石资源若干年后可能等同于再造一座新型矿山。

一般来说,开采概念大于回采,充填工艺可视为回采工艺流程的一部分,同时考虑到“同步充填”是基于“协同开采”理念提出的,因此,也可将“同步充填”视为“协同开采”理念的重要组成部分,或看作是“协同开采”理念的延伸与发展。“同步充填”理念对应的技术模式,使得开采行为与灾害处理行为、环境保护能够实现有机结合,有利于实现矿产资源安全、高效、绿色、和谐开采,可体现出“协同开采”理念所追求的目标。

1.2 “同步充填”与“嗣后充填”的区别

“嗣后充填”是回采结束后再用充填料对空区进行充填,具有工艺简单、回采强度大、生产效率高等优点[9-10]。但若嗣后充填不及时,当围岩稳固性较差时,暂留的空区可能会出现围岩崩塌现象,引发各种灾害事故发生[11-12]。相对于“嗣后充填”,“同步充填”强调充填时机的选择提前,表现出出矿工序与充填工序同步进行的特点;在可能发生采空区垮落、岩层移动、地面沉陷等不良现象前完成充填工序,使得围岩无空间可以崩塌,可显著降低采动损害与灾害处理成本。

1.3 “同步充填”与“单层充填”、“跟随充填”的区别

“单层充填”是指在开采缓倾斜薄矿体时,对矿体一次按全厚回采,在回采工作面推进一定距离后,有计划地用水力或胶结充填采空区,以控制顶板崩落;根据回采工作面的不同形式可以分为长壁单层充填法、短壁单层充填法和进路单层充填法[13]。在采场顶板岩层破碎、稳固性差以及深井高地压等环境下,需将回采留下的空区进行快速充填,且不影响正常回采作业时,也可称为“跟随充填”[14-17]。“单层充填”或“跟随充填”具有矿石回收率高、贫化率低的优点;但需设置隔离构筑物,存在工艺复杂、生产能力低、采矿成本高等不足。

“同步充填”与“单层充填”、“跟随充填”的主要区别在于,“同步充填”是在同一空间内可实现充填与出矿完全同步进行,出矿结束空区随即被充满,能够严格控制采空区暴露面积和暴露时间,工序相对简单、效率更高、采矿成本更低。

1.4 “同步充填”与“分层(进路)充填”的区别

“分层(进路)充填”包括上向或下向分层(进路)充填两种[18-20]。上向分层充填的实质是对矿体自下而上分层回采时,采用充填料对每一个或若干个分层的空区及时进行充填,空区不充满,为不断上采创造作业条件;上向进路充填就是自下而上进路式分层回采时,采用充填材料完全充满每层空区,尽量接触顶板。下向分层充填就是对矿体自上而下分层回采时,采用充填料完全充满上一个分层的空区,为回采下一分层构筑人工假顶,如分层内采用的进路式回采,也可以称为下向进路充填法。分层(进路)充填法具有矿石损失贫化率低、采场稳定性好等优点;但充填次数较多,工艺复杂,每次充填后都需要一定的养护时间,才能进入下一个回采作业循环,充填作业与出矿作业无法同步进行,生产效率低、成本高。

“同步充填”与“分层充填”、“进路充填”的区别在于,“同步充填”是在回采单元内进行大量放矿时才进行充填,其出矿工序与充填工序同步和谐有序进行,形成正向匹配合作,生产效率高。

2 “同步充填”采矿技术研究进展

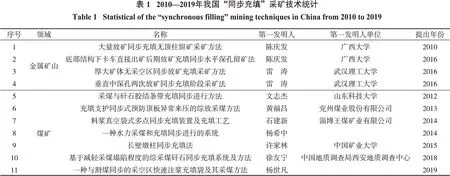

通过检索与“同步”、“充填”二词相关数据库、文献资料,可查询到多种名称为“同步充填”(或名称相当)的采矿技术,如表1所示。

由表1 可知:自2010年“同步充填”理念提出以来,我国学者共提出了11 种命名为“同步充填”的采矿技术,其中金属矿山4种,煤矿7种。

以下分别对金属矿山、煤矿方面的“同步充填”技术进行分析。

2.1 金属矿山领域

2010年,陈庆发等提出了一种大量放矿同步充填无顶柱留矿采矿法[7],其原理如图1 所示。该方法主要特点是采矿采场结构方面不留顶柱,在矿房大量放矿的同时利用废石等干式充填料对上部空区进行同步充填,减小放矿过程的空区暴露面积;同时采用柔性隔离层将废石和矿石隔开,在废石和矿石同步下沉过程中避免废石等充填料混入矿石。该方法能够有效克服传统浅孔留矿法在大量放矿过程中易出现围岩大量片落或围岩大范围岩移而造成矿石贫化、漏斗堵塞、地表沉陷、地表生态环境破坏等不利现象的不足,具有矿石贫化率低、回采率高、地压和岩移控制效果好等优点。

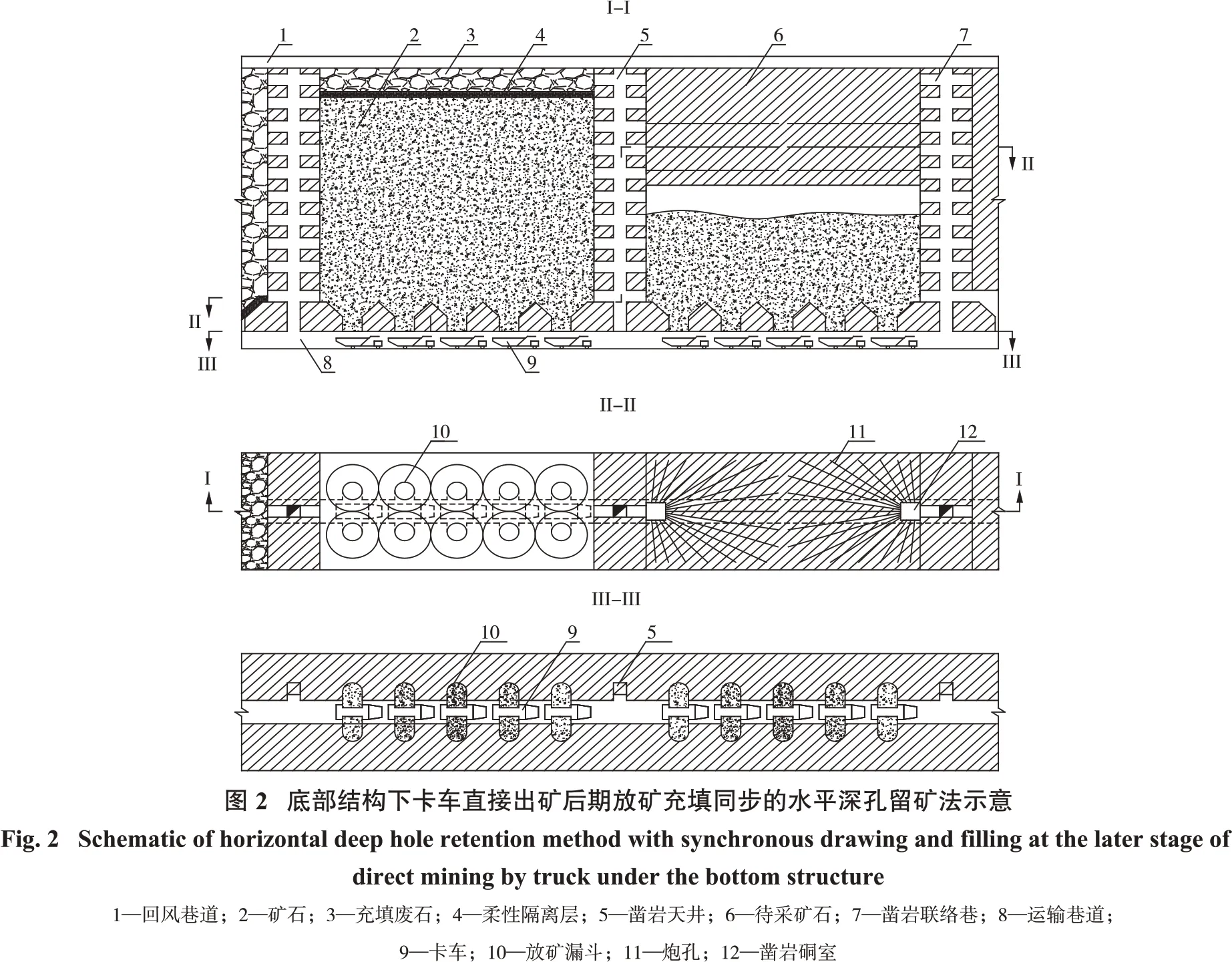

2016年,陈庆发等提出了一种底部结构下卡车直接出矿后期放矿充填同步的水平深孔留矿法[21],其原理如图2 所示。该方法主要特点是将采场底部设计成卡车出矿底部结构,大量放矿时在矿堆铺设水平柔性隔离层并在上方用废石充填,整个过程维持放矿与充填相协调,采空区暴露面积较小。该方法可以适当增大矿房长度,克服传统深孔留矿法留存矿柱矿量比重大、矿柱回采贫化损失率大的不足;同时能有效防止大量放矿时因采空区大面暴露而出现地压活动突出、大面积围岩冒落、地表沉陷等灾害发生,具有作业安全性好、生产效率高、矿石贫化率低、矿石回收率高、围岩稳定性控制效果好等优点。

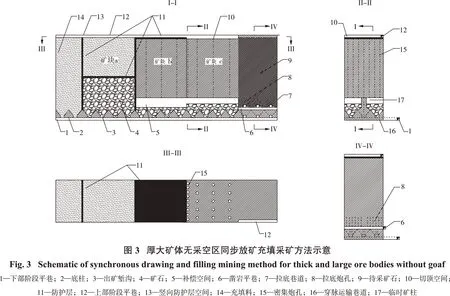

2016年,武汉理工大学雷涛等引入“同步充填”理念,提出了一种厚大矿体无采空区同步放矿充填采矿方法[22],其原理如图3 所示。该方法主要特征是:对于同一阶段内沿走向布置的连续矿块,先在回采矿块的底部布置出矿堑沟和拉底巷道,并爆破形成补偿空间;对顶部全面切顶形成凿岩空间,凿下向中深孔贯穿补偿空间;在相临矿块处开切垂直空间;在切顶空间与垂直空间内铺设水平和竖向柔性隔离层;回采时采用下向平行爆破强制崩落矿体,放矿过程中从上部阶段平巷向柔性隔离层下放充填料,无大空区出现。该方法应用于厚大矿体开采,能有效克服传统采矿方法存在的不足,如崩落法易引起地表塌陷、空场法开采矿柱回收困难矿石损失量大、嗣后充填法充填不及时易出现地压突出等,具有安全性高、采矿效率高、矿石回收率高、矿石贫化损失率小、适用范围广等优点。

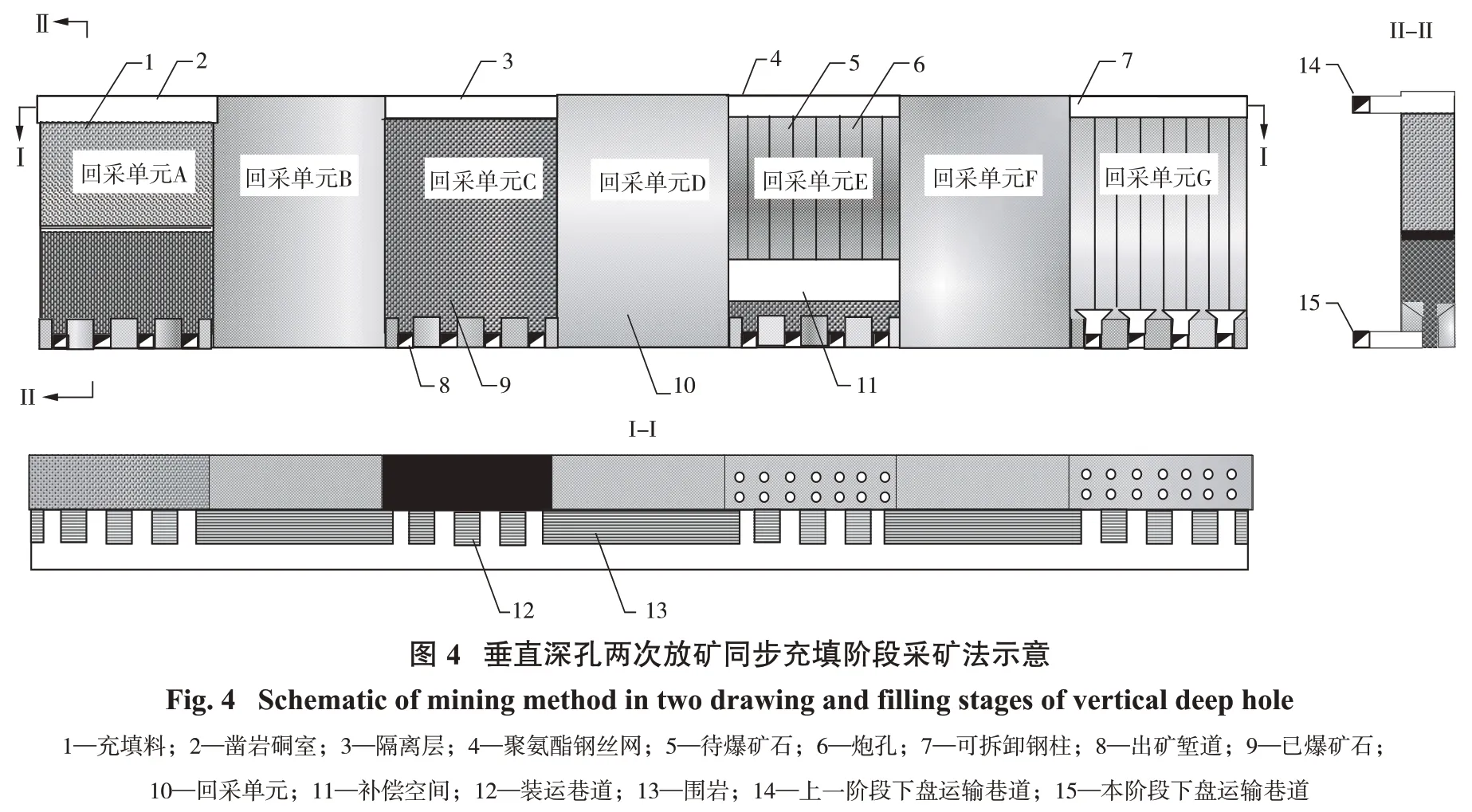

2016年,武汉理工大学雷涛等提出了一种垂直深孔两次放矿同步充填阶段采矿法[23],其原理如图4所示。该方法的特点在于:在同一阶段沿走向布置连续回采单元不留间柱,先回采上阶段的底部结构形成回采单元的凿岩硐室,在硐室两端安装可拆卸钢柱支护和钢丝网维护顶板安全;对底部进行拉低扩漏形成底部结构;采用垂直平行深孔分两次爆破,第一次爆破后部分出矿,第二次爆破后拆卸上部钢柱的固定装置,下放钢丝网并铺设在矿堆上,大量放矿时将充填料均匀铺设在隔离层上,保持充填与放矿同步,放矿结束后采用压力注浆形成胶结充填体;采用“隔一采一”回采方式进行连续开采。该方法用于开采矿岩稳固性较差或者深部矿体时,能够有效克服空场嗣后充填采矿法存在因充填不及时易出现围岩崩塌、矿柱失稳、岩爆等灾害事故的不足,具有采场结构简单、作业安全性高、开采效率高、矿石回采率高、矿石贫化率低、地压控制效果好等优点。

2.2 煤矿领域

2012年,文志杰等[24]提出了一种采煤与矸石胶结条带充填同步进行的方法。该方法特点是:在井下采煤工作面液压支架的后探梁下方布置有挖掘机和拖板车,拖板车拖挂在挖掘机后面,拖板车上布置有充填系统,当采煤工作面推进到一定距离时,将挖掘机和充填设备运至充填支架下组装、调试;采煤机采煤的同时,挖掘机同时掘底,挖掘出的底板岩石经充填系统输送至充填包中;凝固定型后形成支护采空区顶板的充填条带;边采煤边充填,直至采煤工作面采完。该方法可有效解决充填料来源问题,减少充填材料的运输环节,实现边采煤边高效同步充填。

2013年,黄福昌等[25]发明了一种充填支护同步式预防顶板异常来压的综放采煤方法。该方法的特点是:采煤时工作面安装端头液压支架,工作面中段安装加固液压支架,工作面其余部位安装普通液压支架,加固液压支架靠近采空区一侧突出于其他液压支架,突出部安装高速动力抛矸机并配有矸石输送机,高速动力抛矸机可向工作面后中段采空区抛矸石块;工作面推进时,在中段采空区形成沿走向沿伸的长坝形矸石支撑墩,能有效减轻采空区顶板下沉时对工作面中段加固液压支架的负担。该方法可有效避免深井开采立柱压爆、油缸变形、支架压垮等矿压异常现象的发生,极大保护井下人员和设备的安全。

2014年,石建新等[26]发明了一种料浆真空袋式多点同步充填装置及充填工艺。该工艺特点是:充填时,按设计要求在无支护式隔离和没有冒落的采空区横卧放置若干个真空复合袋与料浆注入器的组合体,使真空复合袋位于顶板和底板之间,采用快接件将料浆注入器与分支管路连接为一体,形成真空袋式多点同步充填系统;启动料浆制备与输送装置,向料浆接收器的进浆口注入充填料浆,料浆通过料浆分配器和料浆注入器同步快速注入分布在不同地点的每一个真空复合袋,料浆在充填结束后能够快速固化膨胀接顶,支撑上覆顶板。该工艺能有效克服传统注浆隔离挡墙设置与撤除、顶板支护与撤除等辅助作业环节多的不足,具有拆装方便、充填效率高、能够充分接顶等优点。

2014年,杨希中等[27]提出了一种水力采煤和充填同步进行的系统。该系统特点是:注浆充填组件的主体结构设置在地面上,水力采煤组件的主体结构位于地下巷道内;采用水枪对采煤区进行水采,在水力采煤组件完成采煤时,采用人工安装挡墙模板,注浆充填组件启动工作,通过注浆通道立即对空区注入配制好的粉煤灰膏体状浆料进行回填;注浆充填组件和水力采煤组件协同工作。该系统优点是水力采煤同时可进行快速注浆回填,不会引起顶板垮塌和地面塌陷,不受煤块形状的影响,可有效解决井下“三下”压煤和边角煤的开采难题,提高煤炭资源的回采率。

2015年,许家林等[28]提出了一种长壁墩柱同步充填开采技术。该技术的特点是:通过设计合理的墩柱尺寸和间排距、最优的充填率,在工作面每推进一定距离后,在后方采空区间隔设置一定形状布袋并灌注浆体膨胀复合材料,待充填体凝固后形成多个独立墩柱,从而共同支撑覆岩亚关键层。该技术能够有效提高单面采煤生产力,提高充填效率,降低充填成本,可有效控制地表沉陷。

2018年,徐友宁等[29]提出了一种基于减轻采煤塌陷程度的综采煤矸石同步充填系统及方法。该方法的特点是:在综合机械化采煤工作面,利用煤与煤矸石密度的差异,将所采出的煤通过干法跳台分拣机进行分选,使煤与煤矸石分离,煤矸石进入矸石自动运输传送带上;通过自移式综采液压支架后边的联动刮板,将煤矸石充填到液压支架后面综采形成的上覆岩石尚未冒落的采空区中,形成边采煤、边将产生的煤矸石同步充填到液压支架后的采空区,利用煤矸石支撑空区上覆岩层。该技术优点是井下煤矸石分离减少矸石出井提升费用,减轻矸石对地表环境污染,减小地下采煤采空区面积,减少采空区上覆岩石冒落量,减轻地下采煤地表塌陷的破坏程度。

2019年,杨世凡[30]提出了一种与割煤同步的采空区快速注浆充填袋及其采煤方法。该方法的特点是:在液压支架上设计前后顶梁,前顶梁下为采煤作业面,后顶梁下为充填作业面,后顶梁下悬挂注浆管;注浆前按要求安装固定好充填袋,注浆时将注浆枪插入充填袋前侧的注浆孔进行注浆;充填袋体的顶部设计成可升顶的褶皱结构,可二次注浆使其升起直至与顶板充分接触,使充填体能在不同厚度煤层或采高变化条件下实现充分接顶,注浆材料固化后形成有效支撑框架,实现对顶板的有效支撑。该技术的优点是:充填全部工序采用正规循环作业,充填效率高,充填与割煤工艺进度匹配同步;充填袋安装简单快捷,可升顶结构可适用于不同煤层采高,提高对采空区充填支撑效果,能有效控制顶板地层及地表移动下沉;挂袋、注浆等充填作业在液压支架后顶梁的保护下进行,作业的安全性高。

2.3 综合分析

截至目前,金属矿山领域共提出的4种同步充填采矿方法均属于同步放矿类采矿技术,其共同特点是:将充填工序前移至采场出矿工序环节同步实施,在大量放矿时利用隔离层将矿石和废石隔开,实现充填与放矿同步,通过减少采空区大面积暴露,有效维护空区或采场的稳定,避免出现围岩大量片落引起矿石贫化、漏斗堵塞等现象;能有效降低因空区充填不及时而引发地压突出、岩层大范围移动、地表沉陷等灾害发生的概率,有利于实现矿体安全高效回采;与传统采矿方法相比在提高矿石回采率、降低损失贫化率、维护采场稳定等方面具有显著优势,充分体现了“同步充填”的技术思路。

煤矿领域问世的“同步充填”方法,其基本思路是随着割煤工作面向前推进时同时向后方的采空区进行充填,充填与割煤作业是相对独立的工序,将工作面上的煤炭全部运出后才能进行充填,从出煤结束到完成充填过程,采空区有一定的暴露时间和暴露面积;按照充填与割煤作业面的空间关系,可分为两大类:一类属于充填作业是在割煤工作面向前推进一定的距离才进行充填,本质上类似于金属矿山中的“单层充填”方式;另一类属于充填作业紧跟着割煤工作同步推进方式,本质上类似于金属矿山中的“跟随充填”方式。因此,从采矿工艺协调的角度分析认为,煤矿领域“同步充填”技术与本研究提出的“同步充填”技术在思路上有一定的区别。

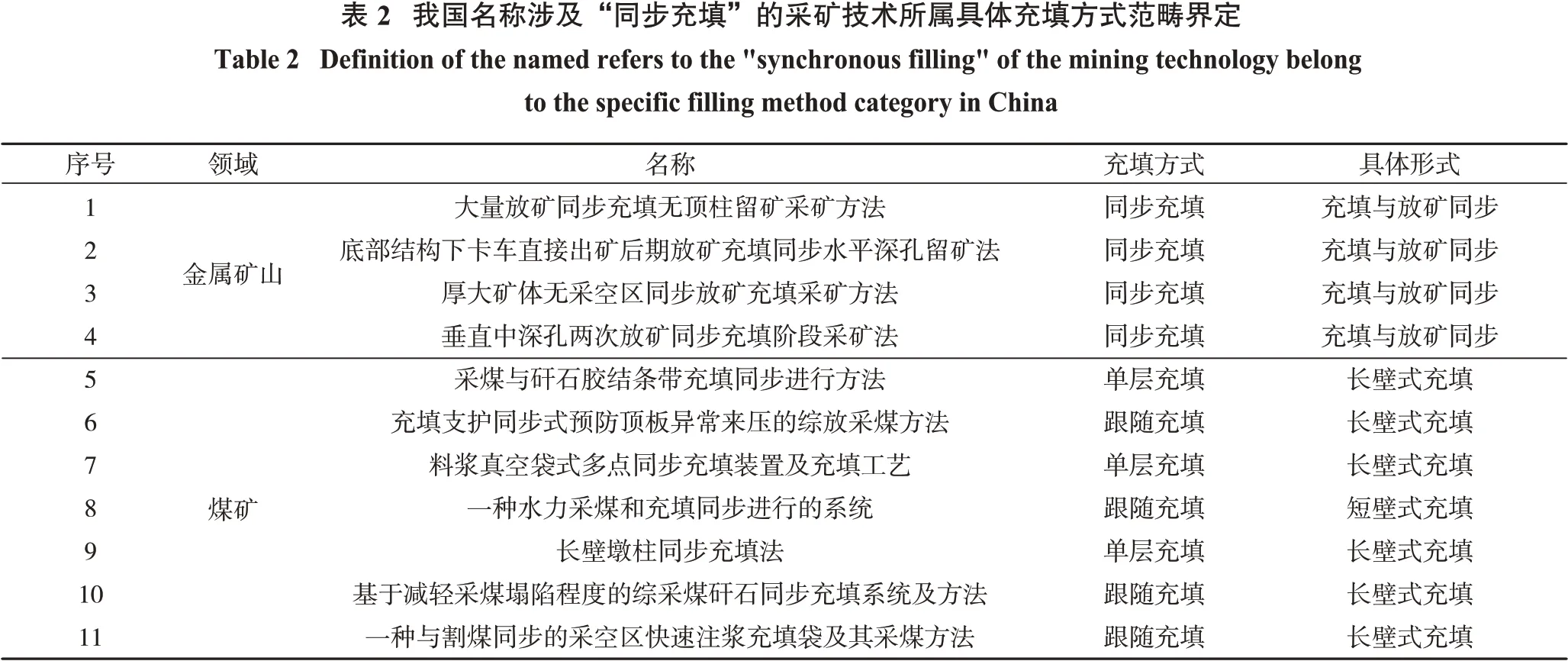

综合以上分析,本研究将我国已问世涉及“同步充填”的采矿技术按所属具体充填方式范畴进行了初步界定,结果如表2所示。

3 同步充填放矿理论取得的新进展

3.1 同步充填柔性隔离层下散体介质流理论

自2010年起,陈庆发教授带领团队系统开展了同步充填柔性隔离层下散体介质流理论研究,形成了一套比较完整的放矿理论体系,在一定程度上促进了我国放矿学理论的发展。相关研究的主要结论有:

(1)借助于物理和数值试验相结合的手段,全面分析了同步充填柔性隔离层下单漏斗放矿过程散体矿岩颗粒流动规律,发现了放出体由“椭球体”向“陀螺体”演化的现象,形成了“椭球体—陀螺体”放矿新理论[31-34]。

(2)通过开展同步充填柔性隔离层下全漏斗放矿试验研究,掌握了放矿过程散体矿岩颗粒流动规律,阐明了不同放矿时期隔离层界面演化规律,即放矿初期隔离层界面近似在同一水平并保持平缓下移,放矿中期界面受模型边壁影响整体呈“凹圆弧”形下移,接近漏斗口时界面呈波浪形下移至放矿结束[35-38]。同时掌握了同步充填放矿柔性隔离层移动规律、受力特性及其物理力学参数取值范围等[39-42]。

(3)通过分析非同步放矿陀螺体再现规律,揭示了椭球体向陀螺体转化的必要条件为放矿过程中产生的隔离层横向摩擦效应[43]。

3.2 放矿规律的力链表征研究新进展

2019年,陈庆发教授引入《颗粒物质物理与力学》[44]的力链知识,开展放矿规律的力链表征研究,申报的国家自然科学基金项目“柔性隔离层下散体介质流动规律的力链表征研究”获得批准立项(批准号51964003),标志着放矿学理论力链表征研究进入实施阶段。

2020年,陈庆发教授发表了《Quantitative study on the contact force and force chain characteristics of ore particle systems during ore drawing from a single drawpoint under the influence of a flexible barrier》[45]一文,揭示了同步充填条件下柔性隔离层单漏斗放矿过程中的接触力与力链特性演化规律。

4 “同步充填”发展方向展望

(1)“同步充填”采矿方法实践应用。基于“同步充填“采矿技术理念提出的4种采矿方法的技术优势明显,在现场实践中具有较大的应用潜力。

(2)“同步充填”有望成为金属矿山“三下”采矿有效的采矿技术,对于解决其它复杂矿体开采难题也有一定的参考价值。未来各种具有同步充填性质的采矿方法将会被提出和应用,有助于促进原有开采模式与工艺的深刻变革,形成“同步充填”采矿技术体系。

(3)“同步充填”理论研究将进一步深化。如开展同步充填材料与围岩相互作用力学关系、不同条件下隔离层材料运动规律及其受力特征、充填材料和隔离层材料性能优化等研究,将进一步完善“同步充填”理论体系,为矿山生产实践提供科学指导。

(4)随着充填机械装备的研发(如研发智能化无人化矿废运输设备、出矿与充填数字化调度系统、矿废运输共用循环系统、同步充填监测系统等),将有助于大幅度提高充填效率,实现充填与出矿作业同步。

5 结 论

(1)对“同步充填”技术内涵和实质进行了论述,评述了其与“协同开采”理念之间的关系,并对“同步充填”与传统充填方式的区别进行了探讨。

(2)系统回顾了近10 a来我国“同步充填”采矿技术研究发展进程,对金属矿山4种同步充填采矿方法的技术特点以及煤炭领域命名为“同步充填”的采矿技术的基本原理进行了讨论;总结了“同步充填”理念在理论研究方面取得的成果,初步形成了一套完整的柔性隔离层下散体介质流理论,推动了金属矿床放矿学理论的发展。

(3)从实践应用、技术创新、理论研究、机械装备等角度对“同步充填”发展方向进行了展望,在一定程度上指明了“同步充填”理论及技术的发展方向。