下向分层胶结充填开采中的协同性

2020-06-22卓毓龙王万银

赵 奎 卓毓龙 曾 鹏 王万银

(1.江西理工大学资源与环境工程学院,江西赣州341000;2.江西理工大学江西省矿业工程重点实验室,江西赣州341000)

随着无轨自行设备在地下金属矿山的推广应用,下向进路胶结充填采矿法以其回收率高、贫化损失小、回采强度大等显著优势[1-2],进入现代化采矿技术之列,我国一大批有色金属地下矿山和黄金矿山都采用该种采矿法[3-6]。胶结充填法的广泛应用推动了该领域的相关理论研究和技术研发,主要包括:通过数值模拟方法进行稳定性分析进而优化采场结构参数、回采顺序等[7-10];为降低充填成本,扩大充填开采技术的适用范围,研究开发低廉充填材料[11-15];为保障充填系统能够安全、稳定和高效运行,通过理论计算和各类试验开展了充填料浆管道输送方面的研究[16-19];为提高采场稳定性进行了充填接顶方面的理论与技术开发[20-23];胶结充填体损伤特性、声发射特性等方面研究[24-28]。上述研究成果为胶结充填理论完善和应用奠定了良好的基础,但将胶结充填方面的研究成果作为整体性分析,研究其整体协同性的成果尚未见报道。

陈庆发[29-34]提出了“协同开采”的基本概念,即通过一定的技术手段在回收资源的同时,和谐处理隐患因素的负面影响。“协同开采”[35-39]可以是顶层规划与设计的协同,也可以是开采工艺之间的协同,因此,“协同开采”的科学内涵是运用多种方法、技术或优化前后工序以达到回采作业所需要的安全环境、安全时间等,并降低后续灾害发生概率或避免后续灾害发生的一种开采理念。本研究结合“协同开采”理念,并根据工程实际,对下向进路胶结充填采矿法中的协同性进行归纳分析,为建立充填法开采的协同理论和技术体系提供借鉴。

1 充填体顶板自身支护体系的协同性

下向分层胶结充填法以胶结充填体作为分层开采的顶板,进路回采断面大小取决于顶板充填体的稳定性。为了提高充填体顶板的稳定性,需要提高充填体的灰砂比[40-42]。但充填材料灰砂比的提高将引起充填成本的增加,工程实际中一般在充填体中布设一定数量的钢筋,使充填体与钢筋一并构成顶板系统。钢筋和不同配比的充填体一并构成了采场结构“顶板”的2个重要因素,这里协同效应主要表现在:2 个要素之间如何发挥协同效应,提高顶板整体稳定性;2个要素与下个分层开采之间的协同性。

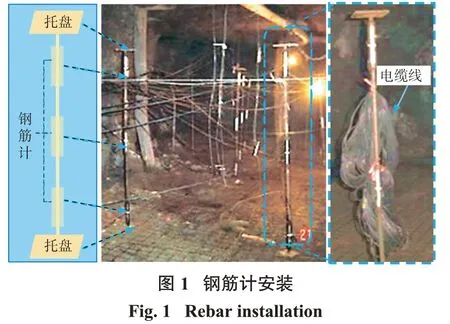

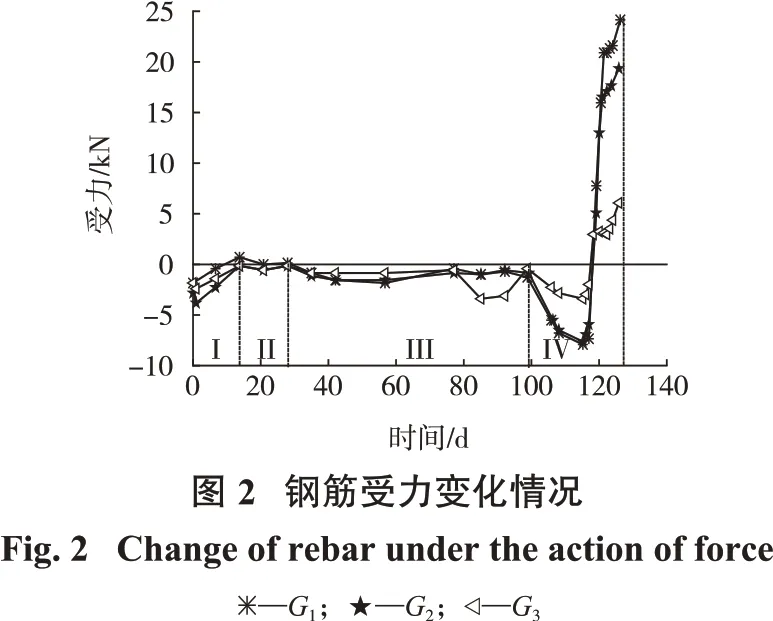

相关研究表明[43]:钢筋布置方式(竖直布置与水平布置)不影响顶板的最终破坏形式,但竖直布置钢筋与横向布置钢筋相比,更有利于提高顶板整体稳定性。其原因在于:下个分层开采导致充填体下沉,由于充填体下沉变形不均匀,越靠下面变形量越大,竖直布置的钢筋在上下托盘的作用下,对充填体变形起到了挤压加固作用和一定的悬吊作用。某矿山施工中将竖筋在距离端部0.1、0.85、1.7 m处分别截为4 段,每个竖筋安装有上、中、下 3 个钢筋计,如图 1 所示,典型的监测结果如图 2 所示,图中G1、G2、G3分别为竖直钢筋中上、中、下位置的3个钢筋计,力为正表明钢筋受拉,力为负则表明钢筋受压,第Ⅳ阶段钢筋计监测结果说明了在充填体顶板完全暴露前,相邻进路的开采导致钢筋处于受压状态,充填体顶板完全暴露后,钢筋由受压急剧变化为受拉状态,钢筋对充填体发挥了挤压加固作用,限制了充填体顶板的变形量。

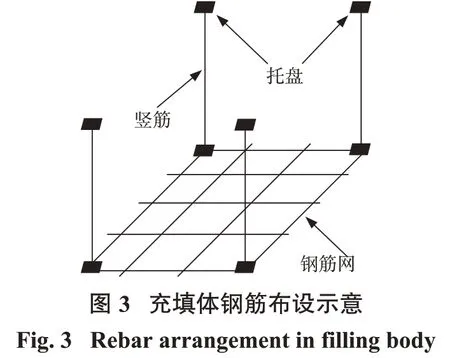

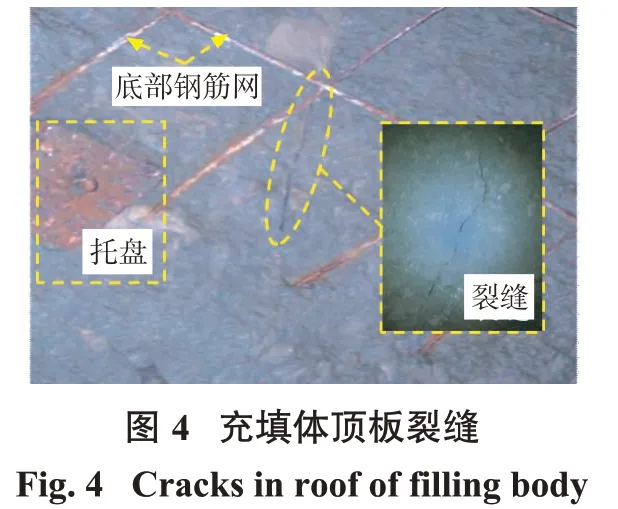

布设竖筋和下部布设的钢丝网是为了防止下个分层开采充填体顶板在爆破作用下及拉应力作用下局部掉块,钢筋网布设如图3 所示。该工程实例中,充填体、竖筋、托盘、钢丝网组成了顶板结构,由于施工不便,难以将竖筋布置在稳定岩体或上个分层的充填体中,依靠充填体自身变形非均匀性的特点,竖筋限制了充填体下部变形过大导致顶板受拉破坏,其实质是对充填体起到了挤压加固作用,同时,通过托盘加大了竖筋与充填体之间的受力范围,使得挤压力增加,提高了顶板结构的整体稳定性。钢丝网一方面增加了顶板整体抗拉强度,另一方面可防止充填不均导致下个分层开采时产生局部掉块。实例中体现了整个顶板结构之间的力学协同效应。工程实践证明,钢筋与充填体协同支护方式是提高充填体顶板稳定性的有效方法,某矿山充填体顶板尽管有时出现裂缝,但雷达探测结果表明,顶板充填体裂缝深度一般均在20 cm左右[44],如图4所示,在钢丝网保护下,不会造成安全隐患。

2 回采进路的协同性

充填体需要一定的养护周期才能达到目标强度,为了保证相邻进路回采作业安全,暂时不回采刚作业完的相邻进路的矿体,先对间隔进路矿体进行回采,以相邻进路充填体养护达到目标强度为时间间隔对该相邻进路进行回采作业,即同一分层进路回采一般采用“隔一采一”方法。对于厚大矿体,同一分层进路方向及上下分层之间的进路方向与开采稳定性有关。

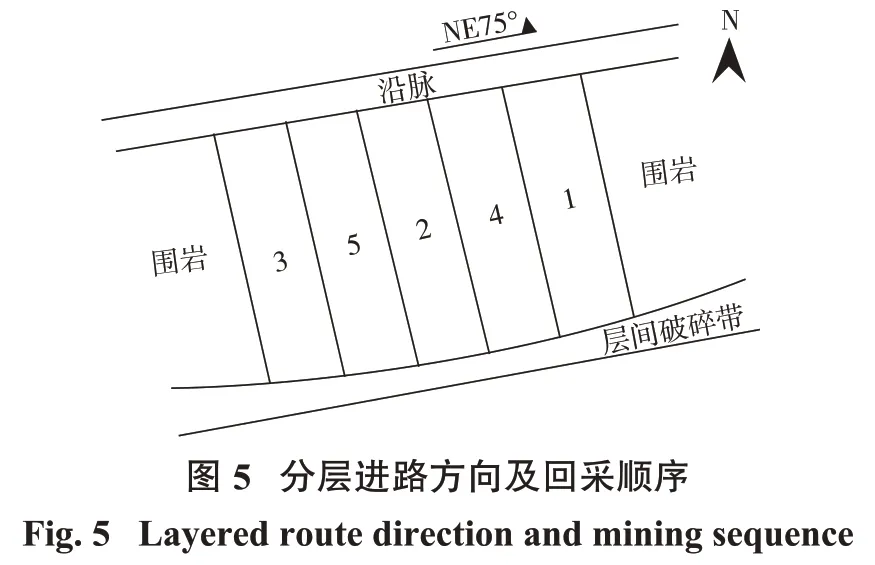

对于同一分层而言,不同进路方向侧帮可动块体的数量和体积不同,对进路侧帮的稳定性有影响;通过理论与实践,提出了下向进路侧帮与充填体交接处可动块体的形成条件;根据块体理论并结合充填体的作用特点,推导了在充填体顶板作用下侧帮块体稳定性系数的计算公式[45];在此基础上,提出了基于进路侧帮的关键块体、进路方向与破碎带走向的锐夹角、进路方向与最大水平应力的锐夹角3个指标,由该3个指标建立了相应的进路稳定性评价模型[46]。上述评价模型在某矿山得到了实际应用,该矿山某分层的回采进路方向及回采顺序如图5所示。

上下分层进路交错布置有利于回采进路整体稳定性,在上个分层进路方向和回采顺序确定后,下个分层进路方向以垂直于上个分层进路方向为原则,结合上述进路稳定性评价结果优化进路方向。

进路方向、回采顺序、上下分层进路方向关系等均可视作下向分层胶结充填法的采矿要素,同一分层进路方向选择主要考虑了进路侧帮围岩不稳定块体。结合“协同”理念分析可知,进路方向体现了进路与围岩的协同性,达到整体稳定性好的效应;回采顺序主要考虑了矿体与充填体作为进路支撑帮的协同性,其目的是为了提高采矿日产量;上下分层进路方向之间的协同性,则主要考虑提高回采作业的整体稳定性。总之,回采进路方案充分体现了资源开采过程中和谐处理开采不稳定性的影响因素,保持要素间及要素自身的协作性,使采矿协同性良好,整体效应最佳[47-50]。

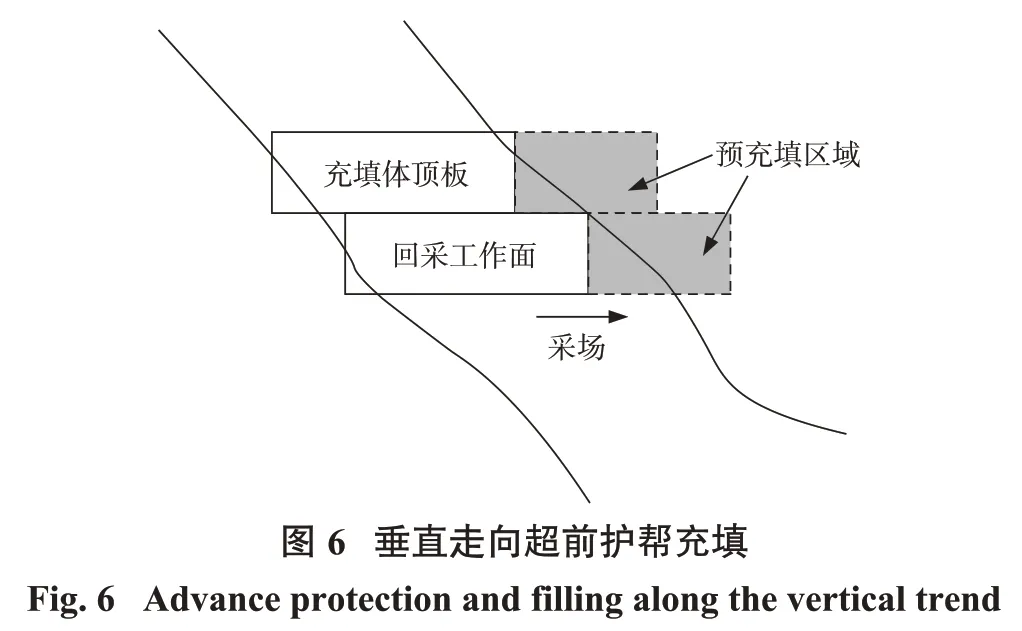

3 超前护帮充填的协同性

当下个分层进路开采至端部(矿体上盘)遇到岩体破碎泥化带时,由于泥化带容易带着上部充填体一起冒落,此时,或者端部不回采造成资源浪费或者在不安全岩体下作业。基于此,提出超前护帮充填技术,即进路回采后超前掘进破碎泥化带,预先充填高强度充填体,使下一分层的回采在高强度充填体顶板的保护下进行,从而大大提高了采场安全性。垂直走向的超前护帮充填模式如图6所示。

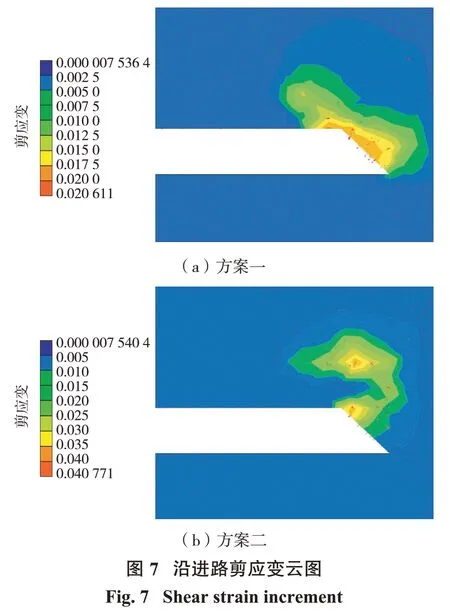

为了进一步揭示超前护帮充填提高采场稳定性的机理,采用了数值模拟研究方法,模拟了2个方案:模拟方案一为:第一步模拟开采前应力场,第二步模拟上一分层进路开挖,第三步模拟本分层进路回采;模拟方案二为:第一步模拟开采前应力场,第二步模拟上一分层进路开挖,第三步模拟上一分层进路充填,第四步模拟本分层进路回采。模型各种参数依据某下向分层胶结充填法矿山实际确定,两种方案的最终计算结果如图7、图8 所示。其中开挖边界模拟为矿体实际边界。

通过对比图7 和图8 可知:两种方案开挖本分层进路后,在本分层进路端部朝向临空面的方向均存在位移;但方案二对上分层进路采用超前掘进并对其充填后,剪应变增量集中区域有所改善,剪应变增量向上分层进路超挖充填段转移,减弱了本分层进路端部的剪应变增量;方案一的塑性区主要集中在进路端部,而方案二塑性区向本分层进路的后上方转移,相比之下,方案二提高了回采本分层端部时的稳定性。

超前护帮充填的协同性具体表现为:在上分层回采充填后,如果不进行超前护帮充填,则下分层回采至端部时,顶板将出现充填体和破碎岩体不同介质,容易发生顶板冒落的安全事故;实施超前护帮充填,其实质就是在上个分层资源开采过程中,同时将下个分层开采存在的顶板冒落灾害进行处理,体现了开采过程中的整体协同效应。

4 结 论

(1)工程实际中应用的充填体顶板,是下向分层胶结充填开采中最重要的承载单元;竖直钢筋、托盘、钢丝网及充填体之间符合整体协同性要求,充填体顶板支护系统的协同性在于提高了顶板的整体稳定性。

(2)回采进路方案充分体现了实际采矿过程的良好协同性及整体效应。

(3)超前护帮充填方案的实质是开采过程中避免后续灾害发生的“协同开采”理念的有效体现。

(4)通过对下向分层胶结充填开采中协同性的归纳分析表明,“协同开采”理念可为采矿方法整体性论证和内在关系研究提供有效手段。