中国古瓷中的明青花牡丹纹的艺术特征

2020-06-20姜禹行

姜禹行

(景德镇陶瓷大学,景德镇市,333000)

1 多样化的装饰风格

明时期,在早期虽与前代相辅相成,但在每个时期的社会、经济、文化等影响下仍存在很大的差异性。这时期,由于各个阶段绘制青花的匠人也来越多,在随着发展的影响,青花牡丹纹装饰呈现出多种特色,将其分为笔法、技法和表现形式来研究

1.1 笔法:

1.1.1 双勾填色

双勾填色是继承元代,制瓷的技术也大多都因循于元代,从多个方面都能发现明洪武时期的官窑青花瓷器对元青花的承袭。然而,明洪武这个阶段的官窑烧造受到了官方的严格管制,因而此时从器形、胎釉、色料到纹饰纹饰等仍存在有别。

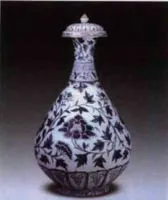

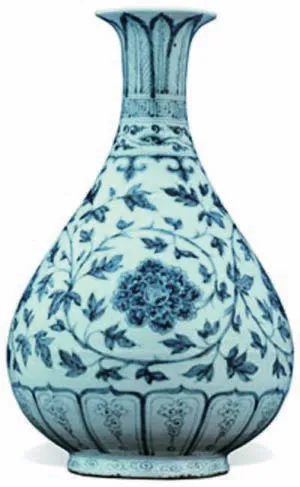

图1青花缠枝牡丹纹玉壶春瓶,承袭前代勾线填色风格是洪武瓷的典型特点。在器腹所绘纹饰同时还有所创新,即规整、饱满之中空间感较强,线条纤细而流畅。

正德官窑纹饰以道教和阿拉伯文为多见。缠校社丹纹较少、就目前所见,仍有成化时的遗风,画法双勾填染。此时填色一般为小笔描图,因而细碎的勾线过多,青花色泽有深浅两种色阶。

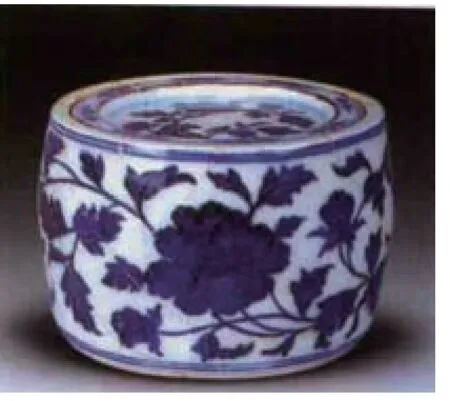

图2青花缠枝牡丹纹碗,外部装饰含口沿、腹部、圈足,其依次装饰纹样有周如意云纹;缠枝社丹花八朵,方位相同且采用二方连续技法以及回纹装饰。绘制技法上主要采用双勾线条纤弱,烧制之后产生深浅的勾线,视觉效果上以深线以示花脉,浅线表现花叶。形成筋脉清晰、层次多样的装饰效果。

嘉靖民窑牡丹纹饰的特点也有些许元代画风,花瓣边际为小弧线连成花瓣,填色后瓣内细节丰富。

图56青花狮穿花纹罐。外壁绘狮穿牡丹花纹饰,主体占据面积大,牡丹花的画法时代特征极为明显,花脉线条紧密,叶脉亦有短小的茎线,绘工较为细腻。

1.1.2 勾点写影

勾点写影是勾线与写意、分水、点涂多种笔法结合构成,达到中国水墨在瓷器上写意写影的效果等同宣纸。

图4青花牡丹纹盘。此洪武盘器物上的缠枝牡丹纹饰的特点同样是绘制工整,中间一朵牡丹花瓣转折是分水技法,花瓣中脉线青花勾线后在填色。此图也是承袭元代一部分分水画风与双沟填色。内壁绘缠枝花卉纹。

万历勾点写影风格的牡丹纹饰在承继了前朝传统的同时又有所创新,其典型特征是线条工整流畅,有硬笔画的风格。

图1 明洪武 缠枝牡丹纹玉壶春瓶高32厘米,口径8.5厘米,足径11.5厘米

图2 明正德 青花缠枝牡丹纹碗高12.5厘米、口径26厘米,足径14.5厘米

图3 明嘉靖 青花狮穿花纹罐高15.2厘米,口径7.8厘米

图4 明洪武 青花牡丹纹盘

图5青花地留白牡丹纹盘。盘心以蓝地白花线描折枝牡丹四朵,花朵层次丰富,花片上有精细工整的青花脉络,线条苍劲有力。叶片勾线不到边框,留出口沿和底足,有层次感。整体略有工笔与写意结合的感觉。

1.2 技法

1.2.1 青花分水

分水亦叫“分水皴”法,分水最早的说法虽始于清代康熙,却早在元和明青花瓷上我们都能看到娴熟的分水技法,只是在康熙朝时这种技法才得以充分发挥,这才成为了康熙朝青花的一个典型特色。

这种画绘青花纹饰的技法是按照画面的需要在胚胎上用青花料调配出多种浓淡相异的料水去直接作画,就可呈现出浓淡不同的色调(见图6)。因为青花色有浓淡的差异,就形成了同色异调上的不同感触。在同样的笔触中也能分出多样的的浓淡笔韵,这种青花分水描画的技法层次丰富,立体感强。

图7青花缠枝牡丹纹碗。洪武官窑碗盘类器物上的缠枝牡丹纹饰的特点是工整有余而变化不多,二方连续的纹饰布局工整有序。此图就是典型承袭元代分水画风。外壁绘缠枝牡丹纹,口沿和圈足辅以回纹纹饰。亦为洪武官窑器物。

正统缠枝牡丹纹饰的另一特征是追求装饰韵味,利用大留白的方法追求纹饰的层次感。

如图8青花缠枝牡丹纹象耳炉。外壁以勾边填色的分水方法绘缠枝牡丹纹,花叶多为一笔点划,极为洒脱。花瓣层次虽然不多,但留白恰到好处,特别是上层花瓣多少右些清初牡丹的影子。青花蓝中泛黑,为正统典型。

1.3 表现形式

1.3.1 蓝地白花

图5 明万历 青花地留白牡丹纹盘高5.5厘米,口径31.5厘米,足径20.5厘米

与白地蓝花向对应的就是在明朝出现了蓝地白花这一青花技法。成化时亦有蓝地白花缠枝牡丹纹器物,与天顺器相比较,具有色地较小,线条流畅的特点。图9蓝地白花缠枝牡丹纹碗通体采用蓝地白缠枝牡丹花纹,花朵精致写实,绘制手法流畅细致,居中花蕊醒目。缠枝走势细腻而尖,青花发色内外浓粗。

人们对于装饰技法随着时间,认知不断的加深。对于青花绘画的技法开始变得多样化,风格颇多。从最初仅有的双勾填色至后来的分水、勾点写影、蓝地白花等等,借鉴了水墨技法,空白之多。

2 釉下的中国画

2.1 水墨韵味

清《南窑笔记》宣窑中讲宣德青花“宣窑一种,极其精雅古朴,用料有浓淡,墨势浑然而庄重,青花有渗青,铁皮锈者。”用这种青料描画的纹饰具有中国画的水墨神韵,被视为不可替代的特征。此时工匠们熟练地利用配料不同含量的青料,烧制出色调不同的青花,在加上绘画风格开始借鉴文人墨画,形成了一种纸上青花的感觉。

2.1.1 色彩之谈——蓝白玄素

在传统水墨画中,不追求形态与色彩的复杂,只有单色的清幽。图10青花牡丹纹碗,外壁牡丹四朵,缠枝有序而不呆板。虽是纹样装饰画,缺用豪放的线条和单色之美表现出水墨韵味,口沿圈足均无纹饰,对比器腹的层次丰富。

2.1.2 虚实节奏——空白之美

宣德二方连续牡丹纹的特点是,纹饰较少以留白表现层次变化,在中国哲学中对绘画是围绕着“气”来形容。所谓“道生气,气生万物”。作为中国画基本境界的庄子思想及禅宗文化体会生命颜色,空白就是中国画在处理中产生“知白守黑”的原则,再利用青花的深浅加以表现,另外叶脉多用浓重的青料勾描。

图6 明宣德 菊花牡丹纹

图7 明洪武 青花缠枝牡丹纹碗高10.3厘米,口径21厘米,底径10.3厘米

如图8 明正统 青花缠枝牡丹纹象耳炉高9.5厘米

图9 明成化 蓝地口花缠枝牡丹纹碗高7厘米,口径15厘米,足径5.5厘米

图10 明宣德 青花牡丹纹碗

图11 明宣德 青花牡丹纹蟋蟀罐

图12 明宣德 蓝地白花牡丹花果纹大盘

图11青花缠枝牡丹纹蟋蜂罐。盖面绘有折枝社丹纹,罐身为缠枝牡丹纹。花瓣的层次感明显虽不及永乐,但花叶的画法为永乐时所无,即以浓郁的青花勾描主脉,而细小筋脉则不甚清晰。

2.2 蓝地留白

据载,全球相同造型、纹饰及尺寸的蓝地留白盘器仅有四例。此纹饰图案属为定制款,乍看牡丹轮廓几乎一笔描绘、干净利落,但每件皆为人手逐笔描绘,细看有略微不似之处。

本盘器形大而稳重,釉色深沉浓艳,蓝地白花虽多但留白少见,媒体评价为“一件低调的佳品”。本品为蓝地留白却不同与普通蓝地,此技法元末曾有试制,明初时制瓷工匠尝试改良此法,为取悦宫廷。本品以钴蓝为地,颜色沉稳浓重,与留白的牡丹纹饰比照显明。此盘蓝地留白制作过程工艺难度大。首先于素胎上刻划牡丹纹样,并将青花年款书于外壁,继将纹饰部分罩施透明釉(另有一说,谓盘心与外壁通施透明釉),后将纹饰以外部分施以蓝釉。

主题牡丹花朵与叶子较大,其实白花内无线条,但外轮廓将层次表现丰富,花枝叶片层层鲜明。此件虽无水墨晕染但可以与上件参照形成鲜明对比,视觉感比白地更为突出,是不可多见的佳品。

2.3 白描牡丹

图13的瓷器名为青花缠枝牡丹纹出戟尊,是一块陈设用瓷,造型优美,为传世之作。 此尊出戟分别在撇口,长颈,圆腹,圈足外撇,颈、腹以及足两侧。主题牡丹为外颈及腹部绘缠枝牡丹,底层线描绘制缠枝牡丹纹,线条匀称流畅,花叶大造型夸张,层次众多花瓣和叶内脉络细节均为勾线白描有中国化风格。辅饰以内口沿绘蕉叶纹,足部分为三层,分别上饰变形蝠纹,中间饰如意云头纹。出戟尊仿铜器式样烧制,明代青花继承这一传统器型。

图13 明正德 青花牡丹出戟尊高21.7cm,口径15.3cm,足径10.6cm

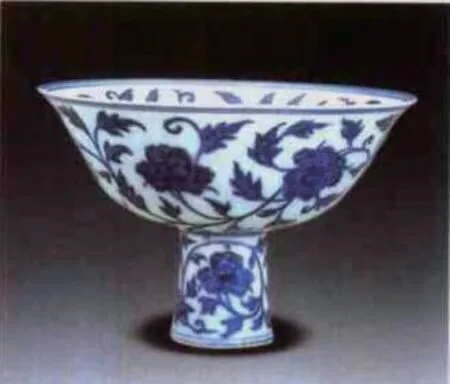

图14 明宣德 青花缠枝牡丹纹高足碗高11.3厘米,口径16.9厘米,足径4.7厘米

可以看出,明后期已经开始摆脱元代单一绘画的束缚,青花的表现形式添加了中国画的元素。总之,明代的发展在元代在基础上呈现出多样化的青花牡丹绘画方式,为清代进入彩绘瓷时代作铺垫。

3 辅叶大小的变化

在各个时期可以细微发现一个细节就是,牡丹纹枝上所绘制的叶子的尺寸和角裂在有的时期大小形状相异各不同,在这我们对叶片的大小与角裂情况进行分析。

3.1 大叶片

宣德时期绘画风格虽有永乐遗风但总体来说线条和造型还是比较粗犷。

图14青花缠枝牡丹纹高足碗。外壁绘有二方连续缠枝牡丹六朵,高足绘有三朵缠枝牡丹。纹饰的线条粗犷,一笔勾成,叶片开始变大,为宣德大部分青花牡丹绘制风格,花朵的层次感不及永乐醒目,青花色泽艳丽,有黑铁斑痕,叶片筋脉亦不甚清晰。

回见图11青花牡丹蟋蟀罐亦是宣德产物,叶片同是大气,线条粗犷。但有的也会有永乐时期的遗风,永宣不分。

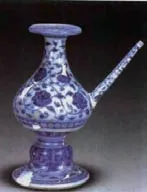

宣德缠枝牡丹纹饰与器型配合相对固定,纹饰的走向多与器型相吻合。图15青花缠枝牡丹纹军持。颈腹绘有缠枝牡丹纹饰,因画面较宽,故巧妙地运用上下两层的构图方式,否则传统的二方连续构图明显不能使画面保持饱满,此件器物存永乐时期叶片小绘工精细的特点。

图15 明宣德 青花缠枝牡丹纹军持高21.7厘米,11径6.6厘米,底径9.2米

图16 明洪武 青花牡丹纹碗

图17 青花缠枝牡丹纹玉壶春瓶高32厘米,口径8.5厘米,足径11.5厘米

图18元代 青花缠枝牡丹纹瓶

图19 明永乐 青花牡丹纹梅瓶

图20 明宣德 青花牡丹纹梨式壶

3.1.1 小叶片

图16青花缠枝牡丹纹碗。外口沿处饰海水纹,内口沿辅以灵芝纹,腹部为主题牡丹纹饰,可以看出叶片较小瘦削,但变化丰富,线条流畅自如,缠绕得体,笔法娴熟。近足处为莲瓣纹,花朵基本上为圆形和三角形两种。

图17青花缠枝牡丹纹玉壶春瓶。器腹所绘牡丹纹亦是小片叶,规整饱满之中空间感较强,线条纤细而流畅。

图17青花缠枝牡丹纹玉壶春瓶此见洪武官窑碗类器物上的牡丹纹多为二方连续横带式,纹饰多为三、四层,

4 构图分层少,走向中国画

明代时期青花绘画构图颇多,上承元青花,后接清青花。明早期青花接元青花时期构图,什么器型大都以多层次装饰四五层至七八层不等。元代主题牡丹纹饰盛行,明后因其他纹饰增加开始相对减少。而辅助纹饰多用云纹、花卉纹,仰莲瓣纹,卷草纹,海水纹等绘与器口、肩、足以及分割线相称。

从目前公开图库资料来看明朝牡丹纹饰构图有以下几点:

(1)整体构图依然分层,但层数随着时间开始递减;

(2)后期的牡丹纹饰占据整个器型的主题,辅助纹饰作其点缀;

(3)分层减少,为其他纹饰留出充足位置,与其他纹饰结合,开始中国画构图方式。

首先一种纹饰的典型特征为多组圆状或曲状,如图18与图19为元和明永乐两个时期的器物。从这两个时期来看,还是以多分层构图为主,但洪武时期的这个盖罐(图19)肩部纹饰风格开始想主体靠拢。

至宣德时期图20明宣德青花牡丹纹梨式壶从肩至腹都为牡丹纹,一面三花,多枝围绕。只有底足、壶盖、嘴与把辅以纹饰,但上下依然有前代分隔双圈先特点。

其次就是出现了牡丹纹与动物纹结合的纹饰,代表吉祥祝福,而且构图也偏向中国画的形式。回看图3青花狮穿花纹罐。外壁绘狮穿牡丹花纹饰,牡丹花的画法时代特征极为明显,花脉线条紧密,叶脉亦有短小的茎线,绘工较为细腻。在构图上,以中国画构图为主,辅以云纹图案式构图,辅助纹饰与主体构成吉祥含义,也预示这个时期的青花开始走向清。

5 结语

总体来说明青花随着时间从风格,技法等都是随着时间的发展进行,但也会有着前朝影子所在这种区别不仅表现在装饰涵义、装饰技法、装饰形式方面的变化,更为重要的是它在一定程度上是社会文化、思想、审美等内在体现。

(一)随着时代的发展,人们对于装饰技法认知不断的加深,对于青花绘画的技法开始变得多样化,风格颇多。从最初仅有的双勾填色至后来的分水、勾点写影、蓝地白花等等,借鉴了水墨技法,空白之多。

(二)人们在后来对牡丹花赋予了吉祥的含义,在装饰上将越来越多的祝福含义的纹饰加以其中,对未来和亲人美好的祝福与向往。

(三)每个时期的生活方式、文化的转变也对牡丹纹饰的绘画大有影响,有的粗犷、有的纤细,对于叶片的大小也极有影响。