谈生态文明背景下的地景建筑设计

2020-06-20丛玲玲

丛 玲 玲

(中国船舶重工集团国际工程有限公司,北京 100021)

0 引言

当今世界出现的环境、人口、能源等全球性危机,究其根源实际上是人与自然关系的严重失衡。如何实现人类与自然的和平共处是一个永恒的课题。在建筑创作领域如何实现与环境的共生共融是应该重点关注的问题,它需要同时兼顾对自然、文化、建构形式的思考,地景建筑的设计理念在建筑设计中的运用由此而生。地景建筑源于西方Landscape Architecture一词的直译,可以简单理解为建筑物与地形、地物、地貌等地景高度结合的一种建筑形式。

1 理论渊源

追溯人类建筑史,早在原始时期人类由天然洞穴发展而来的穴居,就是顺应自然形式衍生出的地景建筑雏形,原始人为了获得温暖的庇护场所,同时抵御环境中的不安全因素直接导致这种建筑形式的诞生。到如今,黄土高原依然普遍存在的窑洞,都是人与自然和睦相处、共生的产物。类似穴居、巢居、筑台而居,在选择与自然和谐共处的居住形式上世界不同地域和文化中有着不同形式的体现与发展,例如因纽特人的冰屋、非洲的茅草屋等等,这与中国古代哲学中“天人合一”的思想高度契合。

古代儒道释三家均认为人类不能过多的向自然索取,一味地利用自然与征服自然,而应该与大自然和平共处,认识自然并尊重自然。只有人与自然和谐协调,人类才能享受大自然的丰厚赐予,否则就会遭到“自然之罚”。

地景建筑正是在人与自然相互关系处理中善于用因,巧于因借积累出的超越一般建筑实用功能的创作形式。

2 实践意义

地景建筑更加注重人与建筑、环境的互适性,在对待建筑与环境的关系中,不再孤立的强调建筑的主体地位,而是更加注重两者的共融,或与地形浑然融为一体,模拟自然界中的山、石、流水等,或以重构的方式再塑自然山川地貌,让建筑创作更好的融入环境,将风与光、水与植被自然而然地引入建筑,使人工构筑物具有了更多生态学层面的意义。

2.1 活化空间

建筑本身,尤其是北方建筑,形态往往较为封闭单一,建筑的室内外空间缺乏联系,人的心理和生理感受常常受限。利用地景建筑的设计方法,将建筑体型融入周围更广阔的自然环境,使建筑巧妙的与山水地形等景观要素相结合,改变人的直观感受,建立人与环境之间的紧密联系,提供多层次的交往、休憩和使用空间,丰富人的视觉、感觉体验,从而使建筑与环境浑然融为一体,活化空间,为人提供更多活动的载体。

2.2 营造景观

地景建筑结合现有地形、水景、植被等元素进行建筑与景观营造,形成多维度的景观体验,通过模拟自然形态,借景、造景等方式因势就利整合自然景观的同时创造景观元素,使人工建筑与自然景观相互渗透相互叠合,激发人的通感想象,营造多层次的景观体验。自然景观与建筑之间往往形成灰空间,可以提升空间功能性基础之上的层次感和立体感,丰富空间的视觉多样性,提升空间的品质格调。除此之外,地景建筑在第五立面的构建上也往往通过对花草树木、山石流水、天光云影的召唤,提供了非同寻常的景观体验。

2.3 改善小气候

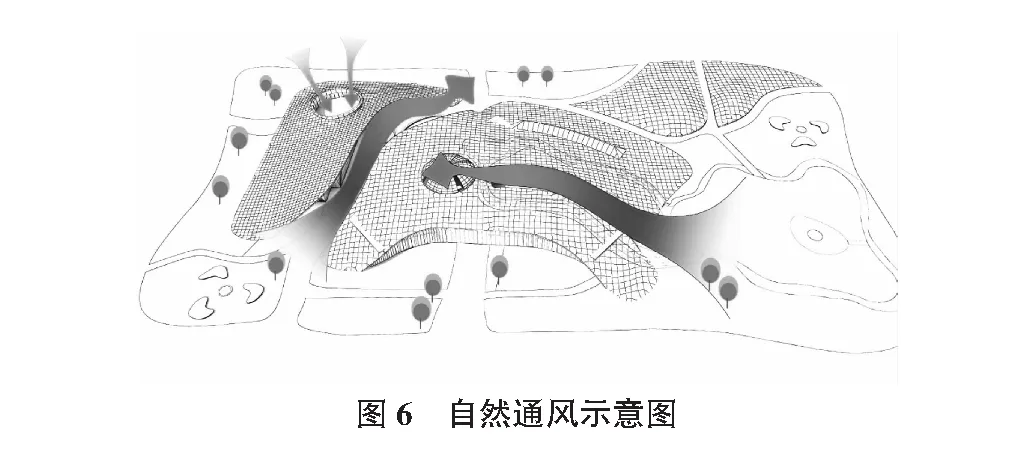

将更多的阳光和新鲜空气引入室内是建筑设计中的重要因素,所以在地景建筑体型设计时,利用建筑高度方向的退台变化,结合缓冲空间或中庭空间,以及利用挑台、看台等方式能够高效的吸纳阳光,并引导空气流通,改善室内环境。在场地设计中,考虑地形地势的影响,通过错落、围合、起伏等手法,创造出舒适的室外活动空间。此外,地景化的体型设计通过对坡度的有效利用,对流线的起转设计,能够起到有效的适雪、趋光、导风作用。

3 设计方法

建筑与景观的互动一直介于适应和改造之间。以多样的环境策略应对不同的环境语境是地景建筑设计的基本方式。体现在建筑上,在表达自身存在感的同时还需要对环境做出积极的应对,用设计语言解读地域文化,使建筑与景观设计有机结合,最终形成良性互动。

3.1 形体隐匿

形体的隐匿重构重在延续环境的原有肌理,建筑不再单纯的强调自身的主体性,而是低调的融入环境,成为原有环境的延续和再生。建筑以嵌入地下或覆土的方式,形成去建筑化的场地回应,延续着场地原有肌理。

瑞士瓦尔斯浴场镶嵌在一个山坡上,为了不遮挡后面的宾馆同时保证私密性,建筑隐形在山坡中,屋面被绿色植被覆盖。设计师彼得·卒姆托从自然生态和人文的角度出发,尽最大可能维系地貌的完整性,使建筑低调地融入环境中,浴场室内部分突出山体面向环境的一侧,仿佛一块巨大的山石,通过对开、错开的窗口形成洞窟般的效果(如图1所示)。

3.2 地貌模拟

地貌模拟是对地表形态进行模拟重构,挖掘和提炼场地信息,将其转化为可行的建筑形态,以隐喻的方式引人遐想,在遵循建筑逻辑的同时对场地环境做出充分的回应。

由建筑师Kendrick Bangs Kellogg设计的位于美国加州Joshua Tree国家公园边缘的荒漠别墅,坐落在一片岩石堆中,紧靠山坡。建筑屋面由十几片花瓣状的混凝土壳体沿山势堆叠而成,成为周边萧然无声的岩石与荒漠的一部分,混然一体。室内延续了外部的风格,建筑材料以混凝土、石头、玻璃与金属为主,体现着原始与现代的碰撞,家具的形态与整个建筑协调一致。建筑的片状混凝土屋面与立柱一体化浇筑,有效的防护着严酷的室外气候,建筑呈现出一种古朴、沧桑、原始、有机的异域风貌(如图2所示)。

3.3 地物拟形

地物拟形通过对自然界中山石树木等地物的模拟,使建筑物脱离方盒子的现代设计边框,整体形态更为灵活多变,给人一种新奇的体验和视觉的冲击。

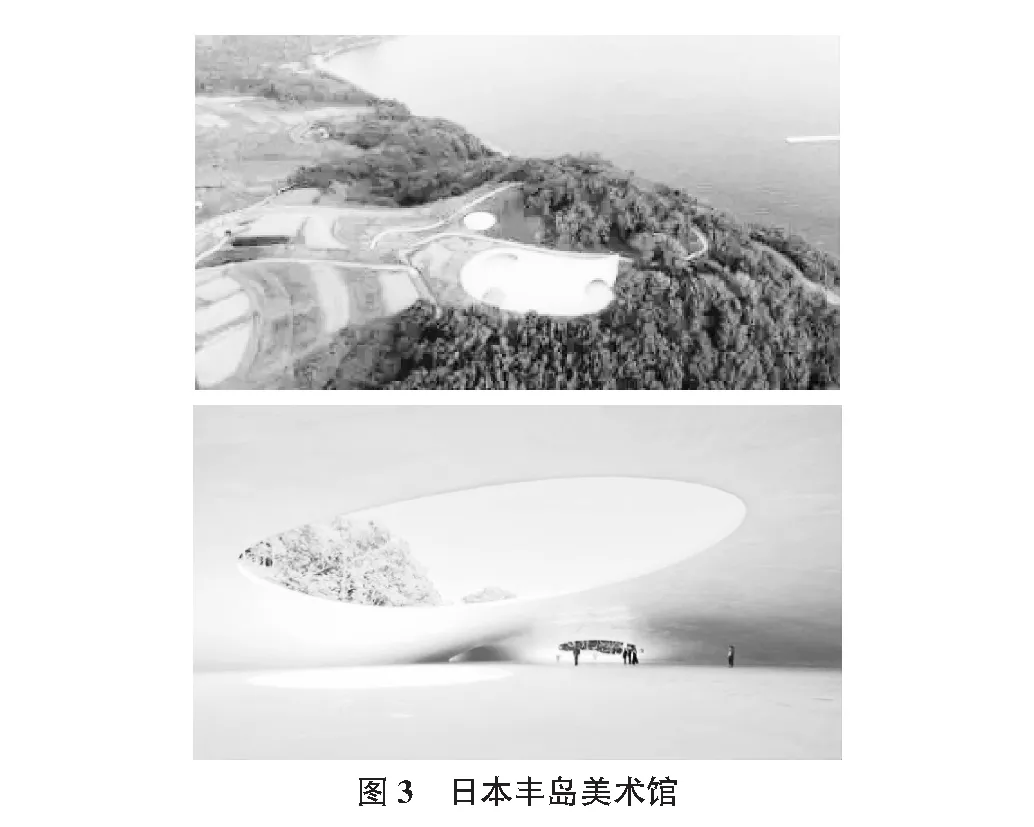

日本丰岛美术馆,位于丰岛区大海和梯田之间的一个小丘陵上,由设计师西泽立卫和艺术家内藤礼合作完成。建筑师对大自然中的水滴进行抽象提炼,使建筑与环境周边的海景形成呼应,让建筑仿佛由自然衍生而出,如同一滴海水洒落,因此能更好地融入周围环境。丰岛美术馆的形态采用非线性连续曲面结构,与传统的方盒子建筑大相径庭,在一体成型的天花板上有4个大小不一的孔洞,居于室内人们便能感受到天光云影的变化,看到天上的飞鸟和周围环境的绿色植被,雨水和雪花能够从开孔中自然飘洒下来,建筑与环境相生相长。在这里,建筑如诗如画,带给人更多遐想凝思的空间,这是建筑模拟自然与景观设计相融合的典型案例(见图3)。

4 案例分析

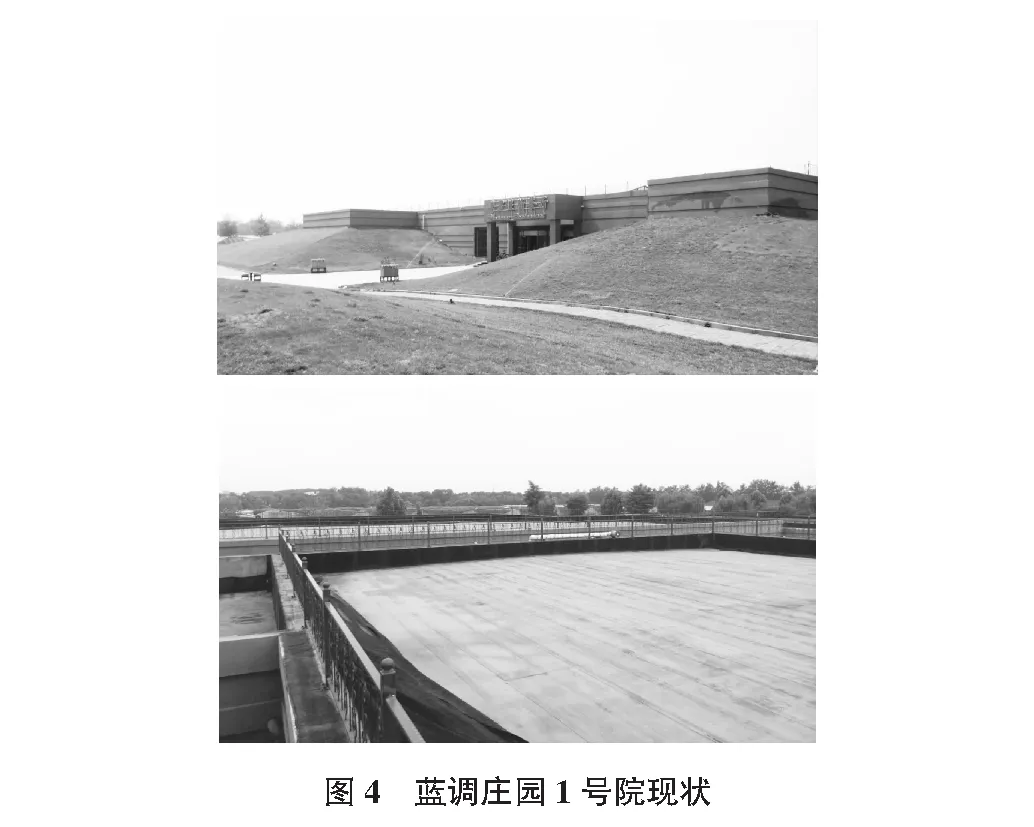

通过对地景建筑的认识与解读,笔者尝试对北京蓝调庄园1号院进行了改造。蓝调1号院位于北京朝阳区金盏乡楼梓庄,占地1 200亩,主要功能为餐饮、会议、住宿、商务,由两个一层的单体建筑组成,层高约4.5 m,屋顶为上人平屋面。从外部看整个建筑隐现于由人工挖湖而来的小土丘中。设计师采用人工挖湖造山的办法,试图营造自然山水的美景,但是不足之处在于:

1)建筑形体方正过于僵硬,建筑与环境未做到有机融合,反而是建筑破坏了自然的连续肌理,打破了自然秩序,建筑表现苍白无力;

2)建筑以大空间为主,外表面积较大,几乎没有考虑节能设计,目前能耗极高;

3)建筑大面积的屋顶裸露闲置,建筑与周边景观结合不佳,整体景观效果较差。

为了弥补现有建筑的不足,笔者试图尝试一种新的建造策略——再造地景式建筑,同时引入生态技术策略。新的建筑方案延续原有的两个组团,采用覆土屋面,中间以内街相连,设计内院和中庭两个共享空间,将水面引入建筑内部,使建筑融入周边环境(见图4)。

首先我们对房间布局进行了调整,将客房调整到南向,靠近水面,以获得良好的采光和景观朝向;休闲用房调整到近内院的位置,可以提供静谧的外部庭院空间;餐饮用房位于内街两侧,在吸引人流的同时可以丰富视觉体验。

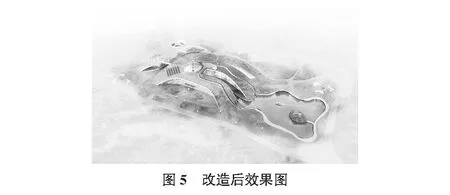

其次通过墙体、屋面一体化设计,形成坡地建筑形体,使建筑体型隐匿于地表之下。增加中庭设计,屋面采用可开启的半月型旋转滑动玻璃屋面,室内设置电动遮阳幕,以适应多种气候条件。创造圆形内庭院,提供舒适静谧的室外休闲场地,使建筑空间虚实相映,丰富人的空间体验。采光立面运用大面积玻璃幕,将天空和周围景色映入其中,变幻无穷。

在生态技术层面,采用覆土种植的隔热屋面,夏季能阻挡阳光对屋面的直接照射,冬季能起到保温蓄热作用,提高室内舒适度水平,降低能耗。设置突出屋面的三棱天窗,提高室内光环境,同时避免南向阳光直射,夏季开启还可以加强室内南北向的自然通风,创造良好的室内环境。在东南向斜坡屋面上平铺布置100 m2的平板式太阳能集热器,接受太阳能辐射并将其转化为热水。平均每日可提供6 t~7 t 50 ℃的热水,满足客房的洗浴需求。在西南斜坡屋面上平铺布置17.5 kW的多晶硅光伏组件,形成小型的分布式光伏电池,每年约可产生2.2万kWh电量,所发电能主要用于驱动屋面水循环系统和电动开窗系统。利用人工湖,创造水面景观,收集雨水的同时,其土方可用来做种植屋面,物尽其用。水系引入建筑内部,创造亲水空间,夏季能够引入凉风,起到降温作用。考虑建筑内部创造一条室外步道,可以疏导风向,冬季可以阻挡西北风,夏季可以引入凉爽的西南风。此外,水系和内庭院均可实现通风散热(见图5,图6)。

5 结语

从地景建筑的设计理念出发,通过对场地环境的深入解读,挖掘潜藏在场地周围的各种信息,通过设计思维的提炼和抽象,整合自然景观并创造景观元素,最终物化为设计语言形成具有地景特征的建筑物,使建筑与环境更好地进行对话,成为一个完整的、一体化的微生态建筑系统,彰显出持久的生命力。在生态文明背景下,地景建筑为城乡建筑设计师提供了新的设计灵感及可能性,使建筑从形态到材质再到空间整体能更生动地与自然景观相融合,让建筑回归“地景”,与大地共生,真正形成天人合一的生态建筑。