认知行为疗法治疗广泛性焦虑障碍患者的临床效果及对其心理波动的影响研究

2020-06-18赵蔚陈木兰樊莉萍

赵蔚 陈木兰 樊莉萍

GAD 属于慢性焦虑神经症疾病,患者伴有广泛性焦虑、紧张、恐惧。如不及时治疗可引起泌尿系统、循环系统、呼吸系统等疾病,并且很多患者无法及时意识到自己患有精神障碍,导致在多项检查结果中难以查找到病因。临床治疗中,该病多以药物控制为主,但用药初期很多患者难以忍受产生的有害反应使得用药依从性不高,治疗效果不理想。为此,本院提出认知行为疗法,通过心理、生理改善患者消极情绪,减缓机体不适感,获得了显著的治疗效果。

1 资料与方法

1.1 一般资料 选取2016年1月~2019年4月本院收治的30例GAD 患者,根据入院时间分为研究组与对照组,各15例。对照组:男7例,女8例;平均年龄(66.7±11.2)岁;病程0.24~10.00年,平均病程(7.1±2.8)年。研究组:男10例,女5例,平均年龄(67.1±10.4)岁;病程0.23~11.00年,平均病程(7.5±2.5)年。两组患者一般资料比较,差异无统计学意义(P>0.05),具有可比性。纳入标准:①患者均符合广泛性焦虑症诊断指标。②患者汉密尔顿焦虑量表(HAMA)总评分>14 分。③血常规、血生化、心电图结果正常。④自愿入组并签署同意书。排除标准:①伴有糖尿病、重要脏器疾病患者。②妊娠、哺乳期以及药物过敏患者。③依从性不高患者。

1.2 方法 对照组给予常规药物治疗,米氮平,使用剂量为6~30 mg/d,体质较弱患者可减少剂量,1 周内不断增加剂量。

研究组给予认知行为疗法,具体如下:①与患者创建和谐的关系,发挥医学知识作用并用简单、易懂的语言讲解疾病相关知识及可能引发的并发症(如泌尿系统、情绪等方面)。讲解情绪和生理关系时可以列举学过的词句,如心急如焚、乐极生悲等,深化对二者关系的理解程度。讲解心理治疗的目的、重要性,介绍情绪、行为、认知的关系,使患者掌握错误认知对情绪与行为的消极影响。②引导做深呼吸、减轻不安引起的消极反应。鼓励多饮水,感受膀胱充盈感与排空后的感觉。要求患者坚持自我训练,安排家庭作业,该过程尤为重要,注意作业形式要多样化,例如心理引导后感受心理变化、收获、心理问题,这也是引导患者掌握内心心理问题与治疗效果的过程。③创建认知模式,引导患者掌握产生消极情绪的非理性认知,例如生活中琐碎小事,患者就会自主思考一些诸如绝对化的“应该、必须”的自主想法。这些思维、认知就会产生消极情绪。为此,创建新的认知形式,创建立足于实际、有助于解决问题的认知形式,如情况没有那么糟糕、已经进步很多了,摆脱消极认知等就显得尤为重要。④巩固新建认知形式,引导患者在心理干预中掌握认知模式对改善焦虑、抑郁情绪的方法,在不断训练中释放内心焦躁情境,更好地解决生活中的问题。⑤每次会晤患者应交流经过与行为实践并作书面记录。

1.3 观察指标及判定标准 ①以CGL 评估疗效,分为SI、GI、EI。其中,SI 为8 级计分法,0~7 分,分别对应无病、基本无病、较轻、轻度、中度、偏重、重度、极重;GI 按照患者的疾病与入组时比较,选择8 级计分法,0~7 分,分别对应未评、明显进步、进步、稍进步、无变化、稍恶化、恶化、严重恶化;EI 根据整体治疗效果与不良反应评价,0~4 分,分数越高表示疗效越好。②对比两组患者治疗前后SAS 评分,分数越低表示焦虑情绪越轻。③对比两组临床疗效,根据参考文献[1]将本次治疗效果分为显效、有效、无效,总有效率=(显效+有效)/总例数×100%。④对比两组患者不良反应发生情况,包括困倦、头晕、疲乏。

1.4 统计学方法 采用SPSS22.0 统计学软件对数据进行统计分析。计量资料以均数±标准差()表示,采用t 检验;计数资料以率(%)表示,采用χ2检验。P<0.05 表示差异具有统计学意义。

2 结果

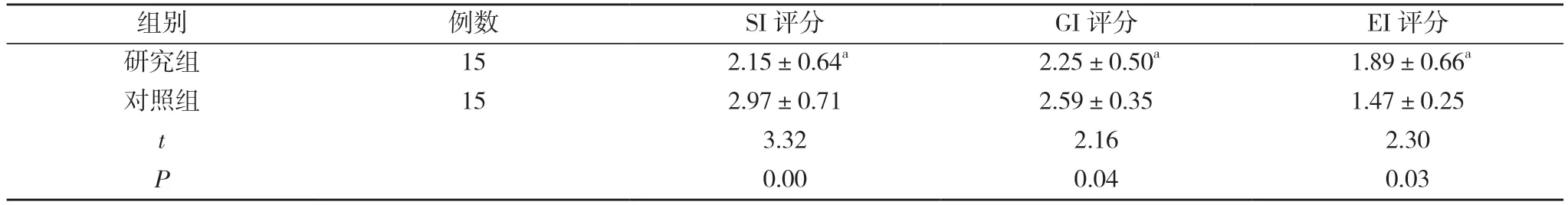

2.1 两组患者CGL 评分对比 研究组患者SI 评分(2.15±0.64)分、GI 评分(2.25±0.50)分均低于对照组的(2.97±0.71)、(2.59±0.35)分,EI 评分(1.89±0.66)分高于对照组的(1.47±0.25)分,差异具有统计学意义(P<0.05)。见表1。

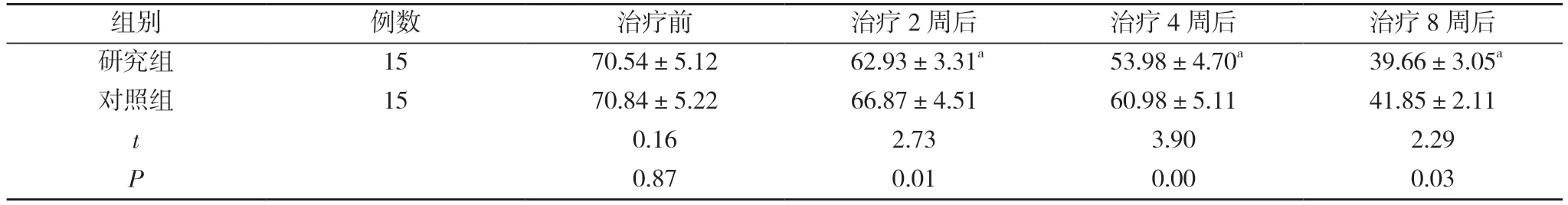

2.2 两组治疗前后SAS 评分对比 治疗前,两组患者SAS 评分对比,差异无统计学意义(P>0.05);治疗2、4、8 周后,研究组患者SAS 评分低于对照组,差异具有统计学意义(P<0.05)。见表2。

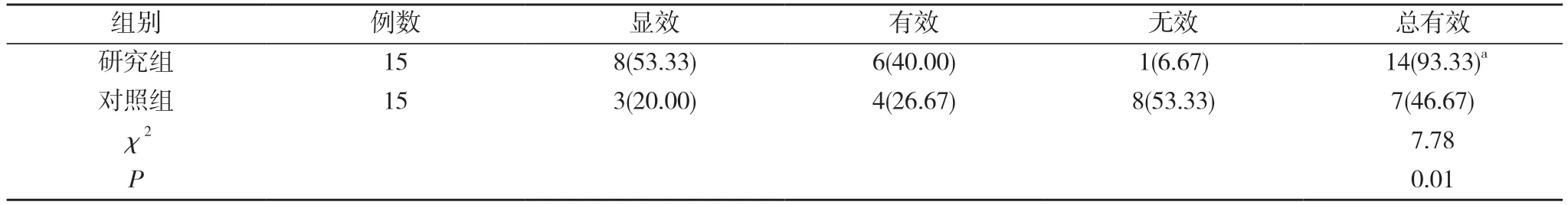

2.3 两组临床疗效对比 研究组显效8例,有效6例,无效1例,总有效率为93.33%;对照组显效3例,有效4例,无效8例,总有效率为46.67%;研究组总有效率高于对照组,差异具有统计学意义(P<0.05)。见表3。

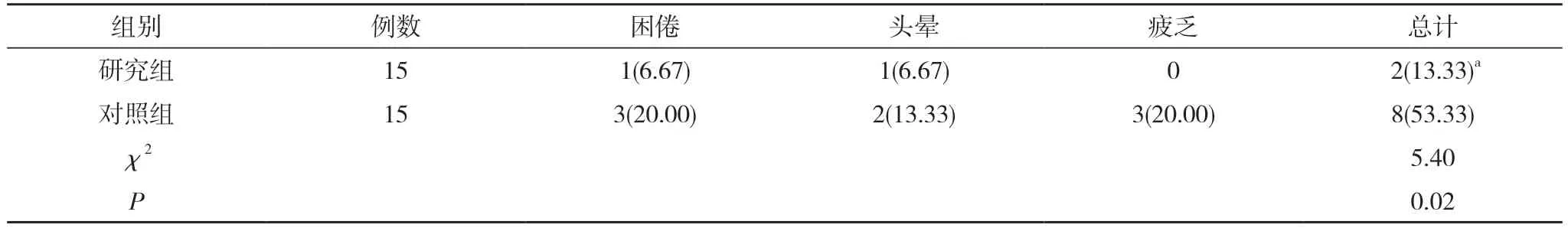

2.4 两组不良反应发生情况对比 研究组发生困倦、头晕各1例,疲乏0例,不良反应发生率为13.33%;对照组发生困倦3例,头晕2例,疲乏3例,不良反应发生率为53.33%;研究组不良反应发生率低于对照组,差异具有统计学意义(P<0.05)。见表4。

表1 两组患者CGL 评分对比(,分)

表1 两组患者CGL 评分对比(,分)

注:与对照组对比,aP<0.05

表2 两组治疗前后SAS 评分对比(,分)

表2 两组治疗前后SAS 评分对比(,分)

注:与对照组对比,aP<0.05

表3 两组临床疗效对比[n(%)]

表4 两组不良反应发生情况对比[n(%)]

3 讨论

GAD 临床特征包括:①患者缺乏疾病认知;②敏感、容易接受不良暗示,重视身体变化[1];③个性化特点,对生活存在不满情绪、想法消极,担心达不到理想结果,经常处于高警惕状态;④存在焦虑促使的肌肉紧张,神经功能失衡导致心血管、消化系统疾病。由于患者对一些问题过度担心进而出现功能亢进、运动性不安,给其生活带来严重影响。而传统药物治疗不良反应大,加之患者对疾病治疗存在抗拒情绪,进一步影响预后效果[2]。为此,本院提出认知行为疗法,获得了良好效果。道家认知疗法就是在老子、庄子哲学理论条件下的心理干预,鼓励清静无为、顺应自然的处事养生之道,从而改善消极情绪。

本研究中,研究组SI、GI 评分低于对照组,EI 评分高于对照组,差异具有统计学意义(P<0.05)。治疗前,两组患者SAS 评分对比,差异无统计学意义(P>0.05);治疗2、4、8 周后,研究组患者SAS 评分低于对照组,差异具有统计学意义(P<0.05)。研究组总有效率93.33%高于对照组的46.67%,不良反应发生率13.33%低于对照组的53.33%,差异具有统计学意义(P<0.05)。认知行为疗法是A.T.Beck 在60年代衍生的心理治疗,提出了人的情绪并非源于事件主体,源于对事件产生的看法、观点引起的心理情绪反应。简而言之,问题自身不是问题,如何解决才是问题。若改变自身想法观点,对事件的反应也会改变。所以,认知行为疗法关键是改正不合理认知,缓解消极情绪[3]。GAD 患者认知障碍集中于以下几点:①自我消极认识:将自己看做有缺陷的或被遗弃的,将自己的不愉快感受归结于假定的身体、精神。②生活及社会的消极解释:认为自己的生活困难多于他人,对社会可望不可及,认为自己与快乐无缘。③未来生活的憧憬过于悲观:GAD 患者认为目前症状将无限制的存在下去,只能看到生活的痛苦和黑暗。认知行为疗法能够提升GAD 患者生存质量,究其原因为:引导患者转变错误认识,增强患者判断自身消极思维能力与认知矫正技术,摆脱错误认识。同时,在行为方面计划愉快事件活动。此外,有报告提出在抗抑郁药物短时间治疗抑郁症与精神障碍的研究中发现:患者存在自杀倾向与行为风险。因此,用药时需密切观察[4-8]。所以,本文章认为需全面推广认知行为治疗,融入心理引导,取缔药物治疗效果。相对于常规药物治疗,该种治疗方法效果更加显著,对改善消极、抑郁情绪起到了积极作用。

综上所述,认知行为疗法对GAD 患者预后效果良好,纠正患者错误认知、保持理性思维。通过放松训练改善消极情绪从而达到理想的效果,亟待在临床治疗中应用。