B 超引导下腹横肌平面阻滞对腹腔镜全子宫切除术后镇痛及炎性因子的影响研究

2020-06-18严恺舒廖锡强袁秀仪

严恺舒 廖锡强 袁秀仪

目前全子宫切除手术多采用腹腔镜,在对患者进行腹腔镜手术的过程中,对患者的身体有一定的恢复效果,产生的创伤面积较小、出血程度较低、术后恢复快,且不易复发,不会影响患者的日常生活[1],但患者依旧会感受到轻微的疼痛。当下临床镇痛模式一般为静脉自控镇痛法,使用的药物大多为阿片类药物,均使用负荷剂量,从而当药物尽快达到最低有效浓度,发挥镇痛效果,但是在实际使用中阿片药物不良反应较多,例如头晕、肠蠕动抑制、恶心呕吐等。为减轻患者痛苦,医学家们提出了相应的解决方案,即通过B 超引导患者腹横肌平面阻滞技术,此方法可以对下腹部表层及内部神经产生镇痛作用,不仅能够治疗患者的病情,还能减轻患者的疼痛感,同时在B 超的引导观测下,治疗位置更加准确,提高了手术的安全系数[2]。通过调查研究发现通过B 超引导的方式能够有效减少其他药物的使用剂量,减少身体不良反应的发生,加速患者病情的恢复,因此医学上可运用此方法对患者进行腹部手术镇痛法,降低阿片类药物的剂量,预防不良反应,有利于患者早期进食、早期下床活动,提高患者健康水平。本文将对妇科腹腔镜手术患者进行研究,总结B 超引导腹横肌平面阻滞对患者的影响,现报告如下。

1 资料与方法

1.1 一般资料 选择2018年3月~2019年3月于本院行腹腔镜全子宫切除术的50例患者作为研究对象,美国麻醉医师协会(ASA)分级Ⅰ~Ⅱ级,体质量指数(BMI)为(22.5±2.4)kg/m2。采用单双号法将患者分为观察组以及对照组,每组25例。对照组年龄40~54岁,平均年龄(47.41±3.22)岁;观察组年龄41~55岁,平均年龄(48.58±4.36)岁。两组患者一般资料比较差异无统计学意义(P>0.05),具有可比性。

1.2 麻醉方法

1.2.1 麻醉处理 患者入室后建立静脉通道,接监护仪,常规监测心电图(ECG)、心率(HR)、血氧饱和度(SpO2)、脑电双频指数(BIS)等。将右美托咪定(江苏恒瑞医药股份有限公司,国药准字H20090248)0.5 μg/kg与100 ml 生理盐水混合,对患者进行静脉滴注30 min[3]。麻醉诱导:依托咪酯(国药准字H20020511)0.4 mg/kg、舒芬太尼(宜昌人福药业有限责任公司,国药准字H20054172)0.4 μg/kg、顺苯磺酸阿曲库铵[上药东英(江苏)药业有限公司,国药准字H20123332]0.3 mg/kg。麻醉维持:术中血浆靶控丙泊酚(Fresenius Kabi Deutschland GmbH,注 册 证 号H20120408)2~3 μg/ml,瑞芬太尼(宜昌人福药业有限责任公司,国药准字H20030197)2~3 μg/ml,按需静脉注射顺苯磺酸阿曲库铵。同时行麻醉深度监测,观察患者生命体征,控制患者BIS 在45~55,调节麻醉机参数维持呼气末二氧化 碳 分 压(PETCO2)35~45 mm Hg(1 mm Hg=0.133 kPa)。手术结束后,提供静脉自控镇痛泵,舒芬太尼4 μg/kg和托烷司琼(杭州民生药业有限公司,国药准字H20052664)10 mg,用生理盐水稀释至100 ml,PCA 泵参数设置为背景剂量2 ml,单次剂量0.5 ml,锁定15 min。

1.2.2 神经阻滞 观察组在麻醉后实施超声引导后路行双侧腹横肌平面阻滞,过程为:传统消毒、使用超声仪对患者进行详细检查,探头进行无菌处理,涂上无菌耦合剂,利用平面内技术,将超声探头置于腋中线水平,看清各层腹部结构后,探头往后移,直至看见腰方肌在腹横肌浅面,侧腹壁肌肉与腰方肌之间,及时注入生理盐水2 ml,从而确认位置,回抽无血无气后给予0.25%罗哌卡因25 ml。在腹横肌筋膜以及腰方肌部分发生药物沉积,之后再在椎旁间隙扩散,对胸腰段神经根以及更近的部位造成影响,使得组织范围进一步的扩大。对照组患者开展全身麻醉,在切皮前不采取躯干神经阻滞。

1.3 观察指标及判定标准 比较两组舒芬太尼用量、术后各时间点VAS 评分、不同时间点血浆IL-6 水平。①评估在治疗过程中舒芬太尼用量,以及患者监测术后2、12、24 h VAS 评分:0 提示无痛觉;1~3 分评为轻度疼痛,4~6 分评为中度疼痛,7~10 分评为重度疼痛。②对患者的术前、术后即刻、术后24 h、术后48 h血浆IL-6 情况进行比较。

1.4 统计学方法 采用SPSS18.0 统计学软件对研究数据进行统计分析。计量资料以均数 ± 标准差()表示,采用t 检验;计数资料以率(%)表示,采用χ2检验。P<0.05 表示差异具有统计学意义。

2 结果

2.1 两组舒芬太尼用量、术后各时间点VAS 评分比较 观察组患者舒芬太尼用量少于对照组,术后2、12、24 h VAS 评分均低于对照组,差异具有统计学意义(P<0.05);术后48 h,两组患者VAS 评分比较差异无统计学意义(P>0.05)。见表1。

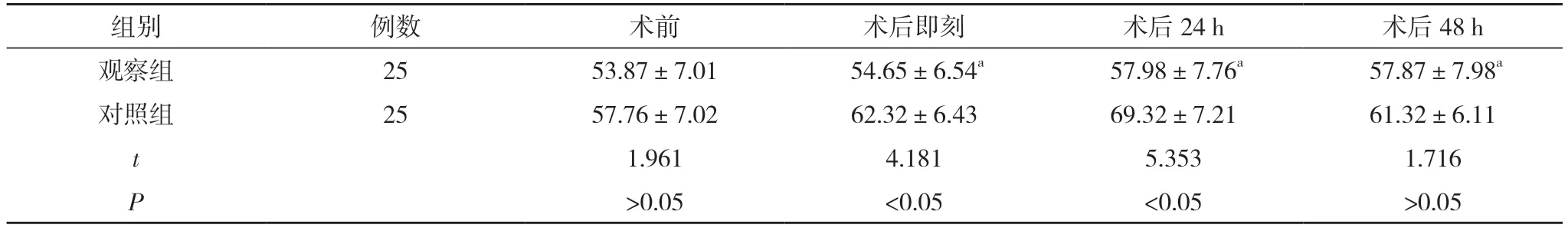

2.2 两组不同时间点血浆IL-6 水平比较 术后即刻、术后24 h,观察组患者血浆IL-6 水平低于对照组,差异具有统计学意义(P<0.05);术前、术后48 h,两组患者血浆IL-6 水平比较差异无统计学意义(P>0.05)。见表2。

表1 两组舒芬太尼用量、术后各时间点VAS 评分比较()

表1 两组舒芬太尼用量、术后各时间点VAS 评分比较()

注:与对照组比较,aP<0.05

表2 两组不同时间点血浆IL-6 水平比较(,pg/ml)

表2 两组不同时间点血浆IL-6 水平比较(,pg/ml)

注:与对照组比较,aP<0.05

3 讨论

由于在手术过程中需要对患者前腹部进行切口治疗产生创面,由于附近神经的传导,导致患者出现疼痛反应。而通过使用B 超手段进行对腹部肌肉神经附近进行阻断,则可阻滞神经的传输,减轻患者疼痛。同时,在应用B 超的时候,使得治疗视野更加广阔,目标位置更加清晰,可安全高效地进行手术,术后创面小,疼痛感大大降低,不易复发,保障了患者术后的日常生活质量。在近几年的研究中可以看出,通过B 超对患者进行神经的阻滞,减轻患者的疼痛,已经在多个手术中得到了应用,效果甚佳[4]。

在进行手术时,下腹阻滞的创面大部分位于腋下附近或肋缘下端,本次观察组对患者采用的是后入路方法。临床部分研究报道表示,实施局部麻醉药物注射时其药物扩散以及部分的选择均会对腹横肌平面阻滞镇痛范围产生影响,运用后入路法进行注药时则药物将会向后方开展扩散,从而到达椎旁间隙,此方式在明显提升镇痛范围时又能够对部分交感神经起到阻断作用,有利于改善内脏疼痛程度[5]。

通过分析比较,运用B 超引导腹横肌平面阻滞的观察组各类评分均优于未使用此治疗方法的对照组患者,并且根据患者反应,通过阻滞神经能够更有效、长时间的达到止痛目的,因此可以认定,阻滞神经方法具有试验意义。深剖析其能够长时间止痛的原因,主要因为下腹横肌附近血管较少,使得患者该部位麻药吸取慢,从而达到增加其止痛的效果。而当48 h 阶段,两组VAS 评分相近,主要原因是术后两组患者均同样使用了止痛泵,因此,评估VAS 评分差异应考虑时间变化等条件。

腹腔镜下子宫切除手术进行时,疼痛内容包括切口和内脏神经,减小创面可有效缓解患者疼痛,而在患者身体产生创面后触发机体的应激反应,产生大量炎症因子。当身体由于创面等原因激发炎性因子时,会使患者出现术后不良反应,影响患者日常生活,阻滞患者的恢复速度[6]。在医学研究中,炎性因子最主要的成分是IL-6。由于产生创面,炎性因子的产生无法避免。因此,在本试验中,着重观察了患者炎性因子产生情况,结果显示,观察组患者炎性因子产生较少,对患者产生影响较小。主要原因分析如下。①可能与局部麻醉药物有关。局部麻醉药物可通过作用于中性粒细胞参与炎性反应的多个环节而发挥抗炎作用,其能抑制炎性介质的释放,抑制中性粒细胞的粘附、聚集、迁移、活化及产生氧自由基,减少溶酶体释放[7]。②对下腹横肌神经进行阻滞,直接作用于痛觉的初级传入纤维,降低感觉和交感神经的兴奋性,减少相关血浆蛋白的渗出和炎性介质的释放,起到一定抑制疼痛的作用。③通过阻滞神经,降低了患者的痛感,防止附近神经敏感话,从而导致炎性因子敏感程度降低,最终减轻疼痛。可以得出结论,此方法比传统治疗方法更加安全高效。

综上所述,临床上在腹腔镜全子宫切除术患者中实施B 超引导下腹横肌平面阻滞镇痛效果好,炎性因子水平低,有利于患者术后康复,值得广泛应用。