徐渭“声相邻”说与昆曲“主腔”渊源及关系论析

2020-06-18王志毅

王志毅

早在明嘉靖三十八年(1559年)成书的《南词叙录》中,徐渭首次提出了南曲曲牌应遵循“声相邻以为一套之次序”的理论,后世有学者则提出了“徐渭所说的‘以为一套’靠的就是主腔的联系作用”的观点。(1)王守泰主编 :《昆曲曲牌及套数范例集(南套Ⅰ)》,上海:上海文艺出版社,1994年,第224页。同时又提出戏曲“依腔定套”之“腔”就是“主腔”的结论。何谓“主腔”?“主腔”乃王季烈在1925年的《螾庐曲谈》中首次提出的概念,即“凡某曲牌之某句某字,有某种一定之腔,是为某曲牌之主腔”。(2)王季烈 :《集成曲谱》,北京:商务出版社,1925年,第23页。之后又有学者提出:“几个曲牌组成套数时,也靠各曲牌主腔的同一性发挥纽带作用。”(3)王守泰 :《昆曲格律》,南京:江苏人民出版社,1982年,第118页。也有学者解释道:“套数所以能够把若干支曲牌紧密连结在一起,也主要依靠了本套诸曲牌主腔的相同或近似的特点。”(4)吴新雷 :《中国昆剧大辞典》,南京:南京大学出版社,2002年,第494页。以上学者均赞同了“曲牌依靠主腔定套”之观点。

南曲曲牌是否依靠主腔定套?徐渭所说的“以为一套”是否靠的就是主腔的联系作用?据上文叙述,王季烈“主腔”概念的提出比徐渭之“声相邻”晚366年,两者之间有无关联?笔者试图通过相关曲牌的比较与分析,并结合《螾庐曲谈》和《南词叙录》原文的理解发表己见,以期纠正人们对此问题认识的错误。

一、《螾庐曲谈》之“主腔”

“主腔”概念之论述最早见王季烈《螾庐曲谈》(以下称《曲谈》)卷三第四章“论各宫调之主腔”,原文如下:

凡某曲牌之某句某字,有某种一定之腔,是为某曲牌之主腔。……如仙吕之【忒忒令】与【园林好】【沈醉东风】,商调之【二郎神】与【集贤宾】其腔格颇多相同,听之不易分别,必考其句法,检其板式,而后可断定为某曲,此因同宫调之曲,其主腔大略相同故也。北曲中之主腔尤多变化,不易指定,然亦有可以指定者。如北黄钟【喜迁莺】与【出队子】之第一句,其末一字用合合,【喜迁莺】用叠句起者,此腔用在第二句之末一字。北中吕【朝天子】之第三第六等句,其末一字皆用尺工尺上。北越调【紫花儿序】【小桃红】【天净沙】【调笑令】诸曲末句之末二字,皆用工尺上一四上。皆为其主腔所在也。欲知各曲之宫谱,某处为主腔,某处非主腔,宜取同曲牌之曲多支,将宫谱中腔格,逐字比较,其支支一律,毫无改变之腔格,即是主腔也。其余因四声阴阳而改变之腔格,俱非主腔。(5)王季烈 :《集成曲谱》,第23-24页。

《曲谈》两次提到“主腔”的概念。细读便知,上文之“主腔”乃指“格律”,具体言之,应该理解为某曲牌之“主要腔格”。即每一支曲牌,有一定的格律,同曲牌(同名同体曲牌)之格律必定相同。因为,相对于“旋律(工尺)”而言,曲牌的“格律”才会“听之不易分别,必考其句法,检其板式”。如果只是听其旋律(工尺),怎么会“听之不易分别”?说明王季烈的“主腔”并非单指“旋律(工尺)”,而是指每支曲牌所固有的“格律”。可能因《曲谈》中有“诸曲末句之末二字,皆用工尺上一四上。皆为其主腔所在也”句的解释,则有学者对主腔概念进行了扩展,认为某个字或词素的腔格就是工尺。如王守泰《昆曲格律》云:“主腔是由词曲中相对应的一个单字甚至相连的两三个字所组成词素的全部工尺体现。”(6)王守泰 :《昆曲格律》,第73页。其中之“工尺体现”实际也就是后世学者们所谓的“特殊旋律”或“主旋律”。如《中国昆剧大辞典》云:“单支曲牌所具有的特殊旋律,这些旋律总是在乐曲中不断出现,从而被称为主腔。”(7)吴新雷 :《中国昆剧大辞典》,第494页。又如《昆曲唱腔研究》云:“主腔是曲牌的主旋律。”(8)武俊达 :《昆曲唱腔研究》,北京:人民音乐出版社,1987年,第126页。如果不是“工尺谱”,哪来的“工尺体现”?笔者认为,以上对《曲谈》“主腔”概念的判断比较牵强,因为王季烈的“主腔”概念,不仅仅单指某曲牌的“工尺”。

回顾《曲谈》中提到的四个套曲,即:一、仙吕之【忒忒令】与【园林好】【沈醉东风】;二、商调之【二郎神】与【集贤宾】;三、北黄钟【喜迁莺】与【出队子】;四、北越调【紫花儿序】【小桃红】【天净沙】【调笑令】。以上四个套曲,每套曲牌皆属同一种宫调。同一种宫调的曲牌联缀乃北曲传统“依宫定套”的方式。这种同一种宫调的联套方式始于诸宫调,盛于元散曲、杂剧。但现存所有的明清南北曲曲谱中,这种“宫调”已经没有了调高概念,只是用来规范曲牌的腔格而已,即宫调相同的曲牌,只说明其声韵相叶。正如《曲体研究》所云:“由同一宫调中的曲调组合而成,而且必须叶同一个韵部。”(9)俞为民 :《曲体研究》,北京:中华书局,2005年,第163页。所以,以上同一种宫调的曲牌,并非调高相同,而是声韵大致相叶。《曲谈》也云:“仙吕之【忒忒令】与【园林好】【沈醉东风】,商调之【二郎神】与【集贤宾】其腔格颇多相同……此因同宫调之曲,其主腔大略相同故也。”此处之“主腔”指的是“声韵”,并非“主旋律”。由此可知,宫调相同的曲牌乃声韵相叶,声韵相叶则腔格相同,腔格相同则“主腔”相同。就此推论,北曲杂剧的曲牌联缀可理解为“依主腔定套”,因为元杂剧曲牌是“依宫定套”。

如果北曲杂剧“依主腔定套”之说成立,那么南曲是否也“依主腔定套”?套内诸曲牌是否腔格相同、声韵相叶?

南戏艺术体制与北曲杂剧不同,南曲联曲常“不叶宫调”,即同一散套或同一出戏中的曲牌很少出自同一宫调。如明代凌濛初《南音三籁》“散曲上卷”之“天籁”黄钟宫【画眉序】套,由13支曲牌联缀而成,使用了7种宫调:即黄钟【画眉序】——商调【黄莺儿】——羽调【四季花】——仙吕【皂罗袍犯】【解三酲】——南吕【浣溪沙犯】【柰子花】——商调【集贤宾】【琥珀猫儿坠】——黄钟【啄木鹂】——仙吕入双调【玉交枝】——越调【忆多娇】——仙吕入双调【月上海棠】。(10)(明)凌濛初 :《南音三籁》,台北:学生书局,1987年,第245-250页。又如清代叶堂《纳书楹曲谱》续集卷四《荆钗记》“回书”一出,共6支曲牌(尾声除外),使用了3种宫调:即中吕【渔家傲】【前腔】——商调【梧桐落五更】——南吕【东瓯令】【刘泼帽】【秋夜月】【金莲子】。(11)(清)叶堂《纳书楹曲谱》,台北:学生书局,1987年,第1175-1179页。从以上两种套曲中的宫调来看,说明南曲不是依宫联套。

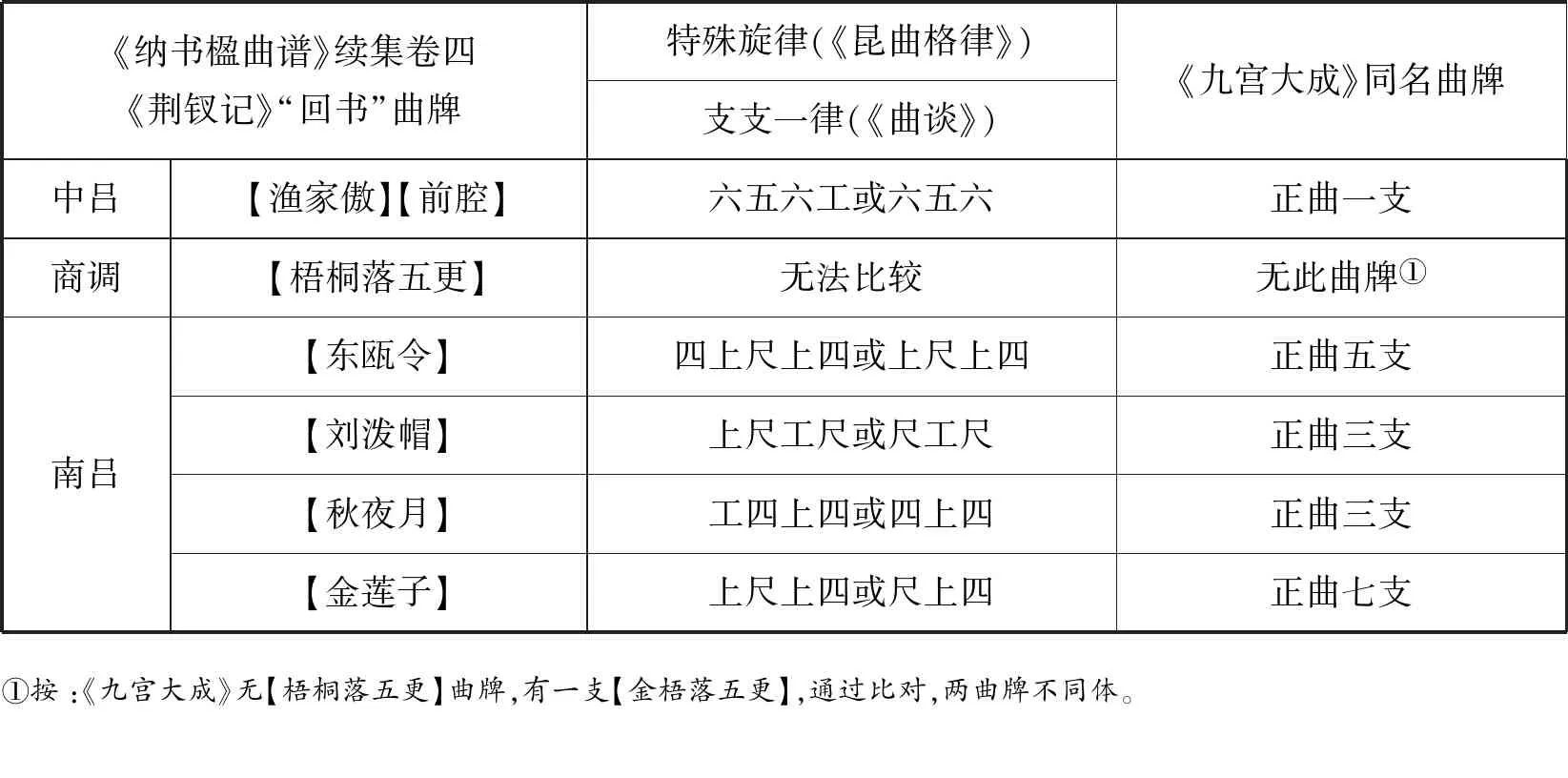

再依据《曲谈》以及《昆曲格律》文中的主腔定义(12)王季烈《螾庐曲谈》云:“宜取同曲牌之曲多支,将宫谱中腔格,逐字比较,其支支一律,毫无改变之腔格,即是主腔也。”王守泰《昆曲格律》云:“主腔就是一个曲牌里的几个具有特殊旋律的腔。”,将《纳书楹曲谱》续集卷四《荆钗记》“回书”一出的6支曲牌,分别与《新定九宫大成南北词宫谱》(以下简称《九宫大成》)(13)(清)周祥钰 :《新定九宫大成南北词宫谱》,台北:学生书局,1987年。中词格基本相同的同名曲牌进行比较,将同名曲牌之间相同的并多次出现的旋律(即《曲谈》称其为“支支一律”,《昆曲格律》文中称之为“特殊旋律”)逐次归纳如下:

表1

表1显示,中吕【渔家傲】【前腔】与南吕各曲牌的“特殊旋律”不一样,甚至同一宫调的南吕【东瓯令】【刘泼帽】【秋夜月】【金莲子】等四支曲牌的“特殊旋律”也不一定相同。说明《纳书楹曲谱》续集卷四《荆钗记》“回书”一出,非依靠“特殊旋律”联曲。如果说“特殊旋律”是《曲谈》所指的“主腔”,那么南曲“依主腔定套”之观点,肯定是不准确的。

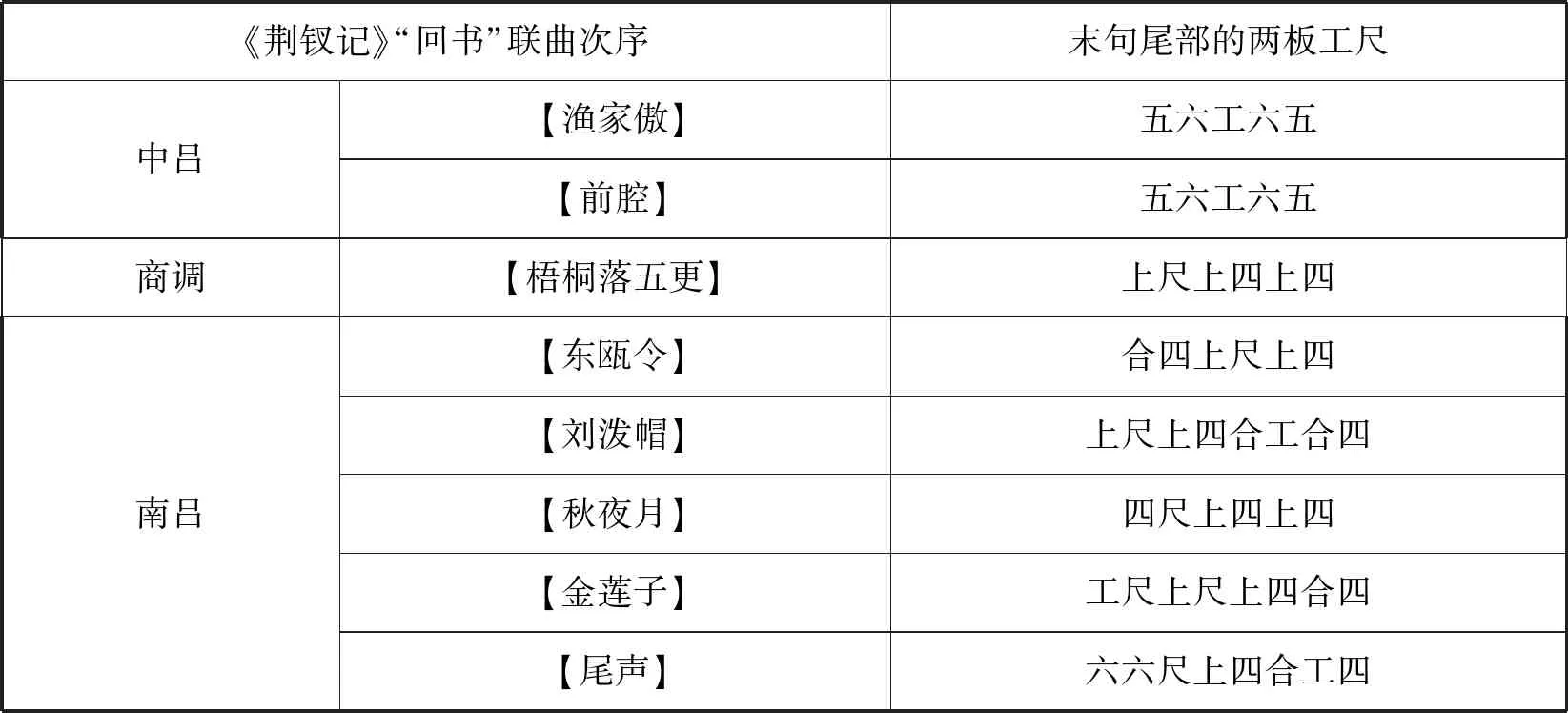

众所周知,戏曲属民间艺术,其音律可变度较大。一支曲牌在流传过程中也常出现多种变体,这种变体与唱词之结构、声调以及地方语言等诸多方面有关联。然而,就曲牌旋律句而言,其变化一般在头、腹两部位,曲牌或腔句之尾部往往带有鲜明的稳定性与传承性,这种稳定性与传承性就是曲牌所体现的特殊旋律特征。从这个角度讲,“特殊旋律”可以认为是现代意义之“主腔”, 这种“主腔”甚至可以确定是曲牌旋律性格之腔。正如《昆曲唱腔研究》在谈到主腔的作用时说,主腔在曲牌中具有确定曲牌风格或性格的作用。(14)武俊达 :《昆曲唱腔研究》,第126页。由此结论,曲牌末尾之旋律便是现代意义之主腔。如《昆曲格律》有云:“一支曲子的末一句句尾,总是落在主腔上的。”(15)王守泰 :《昆曲格律》,第119页。《中国昆剧大辞典》也云:“绝大多数的主腔出现在固定的板位上,又必定落在末句句尾。”(16)吴新雷 :《中国昆剧大辞典》,第494页。依据以上结论,现将《纳书楹曲谱》续集卷四《荆钗记》“回书”一出诸曲牌之末尾两板工尺(即现代意义之“主腔”)归纳如下:

表2

表2中,除了【渔家傲】与其【前腔】的末句尾部的两板工尺(旋律)完全相同之外,其他曲牌(包括尾声)不一定相同,末句尾部不存在“支支一律”之旋律。由此可说明,这出戏的联曲方式并非依靠所谓的现代意义的“主腔”(特殊旋律)定套。进一步说明,南戏曲牌不一定是依靠主腔联曲,即便存在“依腔定套”的现象,其中的“腔”也不一定就是“主腔”。

其实《曲谈》中多次提到“腔格”一词,说明王季烈的“主腔”概念与腔格有一定的联系。何谓腔格?腔格主要是指各字的配音原则与曲调连接的规律,包括行腔与吐字两部分,说明腔格与字的声韵有非常重要的关系。如《昆曲格律》云:“配合一定字调——四声——的工尺,须依一定格式进行,这种格式就叫做腔格。”(17)王守泰 :《昆曲格律》,第71页。原本意义之“腔”不单是指旋律,也包括“语言”。如魏良辅《曲律》云:“南曲不可杂北腔,北曲不可杂南字。”(18)中国戏曲研究院编 :《中国古典戏曲论著集成(五)》,北京:中国戏剧出版社,1959年,第7页。其中之“腔”与“字”同义,主要是指“语言”。洛地先生也认为“腔”字兼有三义,即旋律、旋律片段、语音字读。(19)洛地 :《词乐曲唱》,北京:人民音乐出版社,1995年,第133页由此可知,王季烈的主腔概念与汉字的四声阴阳有一定的内在联系。正如《昆曲曲牌及套数范例集(南套Ⅰ)》称:“昆曲乐谱与曲词字声有内在联系。”(20)王守泰 :《昆曲曲牌及套数范例集(南套Ⅰ)》,第223页。笔者以为,汉字四声是定义《曲谈》“主腔”的前提与基础,其工尺或旋律只是主腔的音乐体现而已。所以,我们不可脱离腔格去理解王季烈的“主腔”概念,也正如《曲谈》所云,“因四声阴阳而改变之腔格,俱非主腔”(21)王季烈 :《集成曲谱》(玉集卷一),第24页。,这就是王季烈“主腔”概念的内涵。

二、《南词叙录》之“声相邻”

“声相邻”一词,最早出于《南词叙录》(以下简称“《叙录》”),原文如下:

南曲固无宫调,然曲之次第,须用声相邻以为一套,其间亦自有类辈,不可乱也,如【黄莺儿】则继之以【簇御林】,【画眉序】则继之以【滴溜子】之类,自有一定之序,作者观以旧曲而遵之可也。(22)中国戏曲研究院编 :《中国古典戏曲论著集成(三)》,北京:中国戏剧出版社,1959年,第241页。

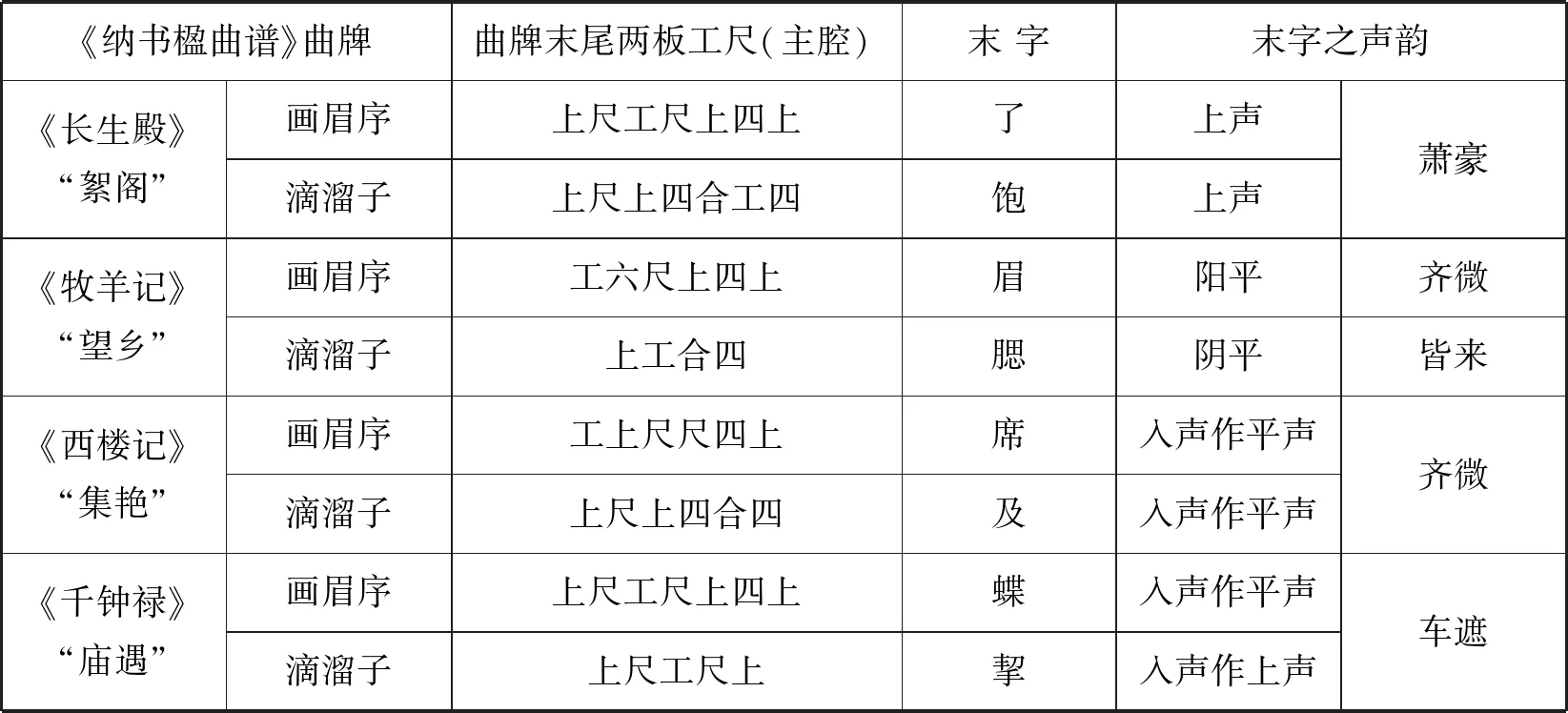

《叙录》提到【黄莺儿】继【簇御林】、【画眉序】继【滴溜子】等四支曲牌,这四支曲牌在《纳书楹曲谱》中均有收录,即“【黄莺儿】继【簇御林】”收录在续集卷四《荆钗记》“议亲”、续集卷四《跃鲤记》“看谷”、补遗卷一《八义记》“观画”等三出戏中;“【画眉序】继【滴溜子】”收录在正集卷四《长生殿》之“絮阁”、续集卷二《牧羊记》之“望乡”、补遗卷二《西楼记》之“集艳”、补遗卷三《千钟禄》之“庙遇”等四出戏中。然而,以上两组曲牌是依据何种方式联接的呢?下文以《叙录》提到的四支曲牌为例进行分析说明。

先说曲牌的声韵。声韵的意义,从其文体上说,就是标志着一个句段的结束。其意思是在同一曲牌或同一套曲牌的句段结束之处使用声韵相同的字,便可使得各个句段之间相呼应、相协调,如《文心雕龙·声律篇》谓:“异音相从谓之和,同声相应谓之韵。”(23)王运熙 :《文心雕龙译注》,上海:上海古籍出版社,2010年,第161页。从乐体上看,曲牌之声韵,与曲调之结音又有密切的关系。因为句段结束之处也是乐段结束之处,而句段结束之处所用的字,也就必然与该乐段之结音相谐合,此乃构成曲调的句段与乐段词曲搭配之基本规律。(24)俞为民 :《曲体研究》,第192页。所以,除了旋律可确定为一支曲牌的特征外,曲牌末字的声韵也可表现该曲牌的特征。现将以上《纳书楹曲谱》各剧目两支曲牌的末尾两板工尺以及末字之声韵,逐一比较,归纳如下:

表3 【黄莺儿】继【簇御林】

表4 【画眉序】继【滴溜子】

以上两表格均已显示:无论哪一出戏中的两支曲牌之末尾两板工尺(旋律)都不相同,有时两个曲牌末字的声韵也不相同。这说明“【黄莺儿】继【簇御林】”与“【画眉序】继【滴溜子】”并非依靠末尾旋律组曲。也就是说,以上曲牌并非依靠所谓的“主腔”(特殊旋律)联曲。那么,徐渭所说的“声相邻以为一套”该如何理解?

据《汉语大词典》(2011版)关于“声”字的条目,有以下四种相关的解释:一、指单个的“声响”,如《史记·乐书》中郑玄注云,“宫商角徵羽,杂比曰音,单出曰声”(25)(汉)司马迁 :《史记》,北京:中华书局,1959年,第1180页。; 二、指音乐,如《史记·廉颇蔺相如列传》云,“赵王窃闻秦王善为秦声,请奏盆缻秦王,以相娱乐”(26)(汉)司马迁《史记》,北京:中华书局,1959年,第2442页。;三、指汉字之声韵,如《南齐书·陆厥传》云,“约等文皆用宫商,以平上去入为四声”(27)(梁)萧子显 :《南齐书》,北京:中华书局,1972年,第898页。;四、指代声情,即文章、歌曲等所表现的情感。《现代汉语词典》(2002版)对“声”的解释是:“声,声情,声音和感情。”笔者以为,徐渭“声相邻”之“声”乃指“声情”之意,即指曲牌所表现的情感。

首先,徐渭生于明正德十六年(1521年),生活在嘉靖和隆庆年间,那时之曲谱并无工尺,曲牌之旋律自然无法从曲谱中判断,从此角度看,《叙录》“声相邻”之“声”应该不是指音乐。其次,南戏联曲“不叶宫调”,不同曲牌的声韵则不一定相叶。既然南戏既非依宫调定套来组合曲牌,自然也非按曲词的四声音韵组合曲牌,那么“声相邻”之“声”就不是指“声韵”。再次,郑玄所云“单出”之“声”,乃指宫、商、角、徵、羽五音各自所发出的“个体”之“声响”。而徐渭的“相邻”之“声”含有诸曲牌之间的过渡与连接,乃相对于事物之整体而言,与“单出”之声所指不同。最后,就是“声情”所指,即徐渭“声相邻”之“声”是指“声情”,“声相邻”就是指曲牌之声情相邻或相近之意。俞为民先生曾指出,南曲有时是因特定故事情节之需要,把相同或相近声情之曲牌组合成曲组的。其《曲体研究》云:“南戏是按照所敷演的故事情节、场面的转换、剧种人物的性格来安排和组合曲调的。”(28)俞为民 :《曲体研究》,第 145页。如汲古阁本《荆钗记》第二十三出之曲牌安排,此出戏是演钱员外接到假的家书之后,心存疑虑,便出门打听虚实。整出戏分四段:第一段是钱员外(外)邀李成(末)到妹子家走一遭,钱员外与姑母(丑)上场,外唱【双调·普贤歌】,丑唱【前腔】,用歌戈韵;第二段是钱员外向姑母说明来意,并提起假家书之事,此时外唱【越调·蛮牌令】,丑唱【前腔】,用齐微韵;第三段孙汝权(净)出场,钱员外向孙汝权打听王十朋的情况,此时净、外唱【仙吕·川拨棹】,净唱【前腔】,用真文韵;第四段,净下场,外、丑、末三人都对王十朋入赘相府之事信以为真,此时外唱【南吕·生姜芽】,丑唱【前腔】,末唱【前腔】,用鱼模韵。(29)(明)毛晋 :《六十种曲》,北京:中华书局,2006年,第71-74页。以上四支曲牌及其前腔,宫调与声韵皆不相同,却能根据不同的情节组曲,共同完成一出戏的故事内容。再如《张协状元》第二十七出的曲牌安排:首先外唱【卜算子】(韵萧豪),接着贴唱【福马郎】及其【前腔】,交代此出戏的背景和叙述状元游街之情形;接下来生唱【卜算子】(韵鱼模),接下来末唱【大圣乐】及其【前腔】,抒发状元及第后之喜悦心情。(30)钱南扬 :《永乐大典三种戏文校注》,北京:中华书局,1979年,第133-135页。也就是说,南戏在安排某一出戏的曲牌时,不一定是依据北杂剧套曲的形式,而大多是以曲组为单位,即依据特定故事情节之需要,把一些相同或相近声情的曲牌组合成曲组。正如《曲体研究》所云:“南戏在安排每一出戏的曲调时,不是以套曲,而是以只曲或曲组为使用单位。”(31)俞为民 :《曲体研究》,北京:中华书局,2005年,第164页。曲组可以是不同宫调,也可以是不同韵。所以,“声相邻”是意味着同组曲牌的声情或情感的相邻。《叙录》中的【黄莺儿】继【簇御林】与【画眉序】继【滴溜子】是由两支单曲组合而成的两个曲组。【黄莺儿】继【簇御林】的组合,常用于叙事,如在《荆钗记》“议亲”一出中,用于老旦(十朋母)与生(王十朋)轮唱与接唱,慨叹王十朋家境贫穷,需要发愤读书才能改换命运之故事情节;【画眉序】继【滴溜子】的组合,多用于敷演喜庆之故事情节,如《琵琶记》“伯喈牛宅结亲”一出,两支曲牌(包括前腔),通过众人(生、贴、末、丑、净)的演唱,表现了牛宅喜气洋洋的婚庆场面。另如:【锦堂月】【醉翁子】【侥侥令】的曲牌组合,常用于欢快喜庆之场面;【惜如娇】【锦衣香】【浆水令】常用于游赏、成亲和庆寿的场面;【绵搭絮】【忆多娇】常用于哭祭之情节,等等。

由此可知,南戏一般是以特定的故事情节、场面转换、剧种人物性格的安排为纽带来联缀曲牌的。所以,《叙录》的“声”并非“特殊旋律”之意,也非《曲谈》“主腔”之意。《叙录》的“声相邻”与《曲谈》的“主腔”所表达的理念不一样,“声相邻”与“主腔”没有实质性的关系。

三、“主腔”与“声相邻”之区别

王季烈“主腔”概念的提出,曾引起学界的广泛关注,得到了众多学者的认同,他们也抒发了各自的观点。如蒯卫华认为,“有些曲牌可以认为有‘主腔’”(32)蒯卫华 :《昆曲曲牌曲腔关系研究——以南曲商调曲牌为例》,《中国音乐学》,2009年第1期。;王鑫认为,“主腔的形成在于文词与音乐两方面的相互制约”(33)王鑫 :《简析昆曲“牡丹亭”曲牌构成的“主腔”特征》,《天籁》,2012年第1期。;王琳娜认为,“主腔直接体现代表调式的感情色彩”(34)王琳娜 :《昆曲〈牡丹亭·惊梦〉唱腔探析——兼对现存“主腔”论点的商榷》,《交响》,2012年第4期。;《昆曲曲牌及套数范例集(南套Ⅰ)》中也指出,“南曲曲牌主腔特别鲜明”,“大多数传统套数格式中各不同名曲牌,主腔有相似性”(35)王守泰主编 :《昆曲曲牌及套数范例集(南套Ⅰ)》,第225页。。曲牌中有主腔,而且有些曲牌的主腔有相似性,此观点即便正确,但此“主腔”也非《曲谈》所提的“主腔”。如果把王季烈的“主腔”与南曲“联套”关联在一起,并想到徐渭所说的“以为一套”就是主腔的联系作用,肯定是错误的。原因是王季烈之“主腔”与徐渭之“声相邻”是两个不同的概念,各自有着不同的内涵,并表达不同的观点,有着不同的理论基础。所以,两个概念有本质的区别。

1.“主腔” 与“声相邻”之背景和目的不同

王季烈的“主腔”概念与徐渭的“声相邻”是在不同的背景下提出的,各自的出发点也不同。虽然南北戏曲都是以曲牌联缀来演出故事,但北曲杂剧的结构体制是一折只用一个宫调,当然是每折依据一个宫调联套,即“依宫定套”,而南戏的音乐来源复杂多样,其曲调也不为宫调所束缚,每折不受宫调的限制,所以,南戏曲牌联缀不能“依宫定套”。正如徐渭云:“夫南曲本市里之谈,即如今吴下【山歌】、北方【山坡羊】,何处求取宫调?”(36)中国戏曲研究院编 :《中国古典戏曲论著集成(三)》,第241页。意思是最初之南戏乃“宋人词而益以里巷歌谣,不叶宫调”。何况南曲曲牌的体式、句式相对比较稳定,每一支曲牌可以由场上人物随处按句分别接唱,甚至场上多个人物还可分唱一句,而且每一句之末可接插宾白。此种情况下,欲求曲牌的完整性很难,曲牌连缀“依宫定套”非常困难。所以,南戏曲牌如何“联套”就成了剧作家们在创作时比较难把握的一项内容,也是戏曲研究者一直困惑的问题。如徐渭所言:“至南曲,又出北曲下一等,彼以宫调限之,我不知其何取也。”(37)中国戏曲研究院编 :《中国古典戏曲论著集成(三)》,第241页。可以说,徐渭是戏曲发展史上第一位指出“依宫定套”不适合南戏的人。所以,为想解决南戏联曲的问题,徐渭提出“声相邻以为一套”,这就是“声相邻”提出的背景与目的。

至于王季烈“主腔”概念的提出,是在昆曲衰微之后。自昆曲衰微,多数作传奇者不能通晓音律,也不能自歌,所度之曲牌套数多不合律,多数曲牌出现变体(又一格),而此时的梨园子弟又多不识字,四声阴阳之别更无从谈起,没有工尺便不能歌唱,于是工尺谱兴盛。工尺谱的出现本为保存昆曲之度曲及便于演唱,然而,后世度曲者不谙音律,只知道依据旧谱之工尺强度之,而歌者不明声律是何缘由,也无法纠正。为启导后学,王季烈先生提出了“制谱四法”,其一乃“主腔”之法。如《曲谈》卷三“论谱曲”第一章云:

然自来论昆曲之书,绝无论及制谱之法者,……然余以为制谱之法,待人多唱而自悟,究是暗中摸索,未免多走迂途,故将其紧要之端略述之。何为紧要之端,一曰点正板式,二曰辨别四声阴阳,三曰认明主腔,四曰联络工尺,明此四者,而再多唱,多看前人所制宫谱,则于制谱之法,思过半矣。(38)王季烈 :《集成曲谱》(玉集卷一),第6-7页。

依上文可知,王季烈先生的“主腔”概念,实为填词制谱而归纳的一种方法。显然,王季烈的“主腔”概念与“声相邻”提出的背景与目的不同。“主腔”概念提出的初衷并非用于解决曲牌联套,“以为一套”的观点靠的就是主腔的联系作用,只是后世学者的想象和猜测,或者是凭借识曲者的听觉经验判断而已。如《昆曲曲牌及套数范例集(南套Ⅰ)》云,“原来《南词叙录》中所说‘听得出’的‘声相邻’,经过《曲谈》为之定义,变成‘看得见’了”(39)王守泰主编 :《昆曲曲牌及套数范例集(南套Ⅰ)》,第225页。,笔者以为,“听得出”的“声相邻”是“情感”,并不等于“看得见”,“‘以为一套’靠的就是主腔的联系作用”没有理论依据。

2.“主腔” 与“声相邻”之理念不同

“主腔”与“声相邻” 两个概念是受不同的曲学思想的影响而提出的,故两个概念的理念不同。“主腔”的理论是源于“依字声行腔”的曲学思想。清代谢元淮《碎金词谱·凡例》云:“腔从板而生,从字而变,既贵清圆,又妙闪赚。”(40)(清)谢元淮 :《碎金词谱》,清道光二十七年抄本。“腔”依附于板眼和四声阴阳,曲牌依字声行腔,字正腔则圆,此乃昆曲的定腔与演唱方式。这种定腔与演唱方式,源自明魏良辅对昆山腔的改革,改革后的昆腔演唱基本采用“依字声定腔”的原则。如魏良辅在《曲律》中云:“五音以四声为主,四声不得其宜,则五音废矣。平上去入,逐一考究,务得中正。”(41)中国戏曲研究院编 :《中国古典戏曲论著集成(五)》,第5页。其中的“五音以四声为主”,意思是曲牌的“宫、商、角、徵、羽”等五音之乐律应由字之平、上、去、入的四声而决定。明代沈庞绥在《度曲须知·曲运隆衰》中也谈到魏良辅改革后的昆曲唱法,“声之平上去入之婉协,字则头腹尾音之毕匀”。(42)中国戏曲研究院编 :《中国古典戏曲论著集成(五)》,第198页。清代李渔在《闲情偶寄·演习部·授曲第三》中曰:“调平仄,别阴阳,学歌之首务也。”(43)中国戏曲研究院编 :《中国古典戏曲论著集成(七)》,第99页。说明明清时期,无论是曲家或演唱者皆按实际的字声来填词制谱与歌唱,即“依字声定腔”或“依字声行腔”。王季烈在《曲谈》的多个章节中也涉及了字声的重要性,如卷一第三章云,“习昆曲者以识字为第一步”(44)王季烈 :《集成曲谱》(玉集卷一),第16页。,卷三第三章云,“分别四声阴阳为制谱者最要之事”(45)王季烈 :《集成曲谱》(玉集卷一),第20页。。甚至他在论述“主腔”概念时,也谈到字声的作用,如“此末一腔之用‘上’或用‘合’,视其下一字之为去声或上声而不同”,“因四声阴阳而改变之腔格,俱非主腔”,等等。此外,王季烈先生还在《曲谈》中谈到了“字正”的必要性,即“取来歌里唱,胜向笛中吹,谓其能分晰字面也。然使唱曲而不读正其字,审正其音,则咿哑呜呓,有音无字,听者不知其所唱何字”。(46)王季烈 :《螾庐曲谈》,太原:山西人民出版社,2018年,第20页。意思是只有“字正”了,腔才能唱圆,然“字正腔圆”正是“依字定腔”的一种表现。由此可知,王季烈“主腔”概念的理论基础无疑是“依字声定腔”的理念。

而徐渭“声相邻”的理论基础乃源于“声情说”,即南曲连套不是考虑其字声腔格的相同或相近,而是注重其声情的和谐与可听性。“声情说”最早源于元代燕南芝庵《唱论》,略云:

仙吕调唱,清新绵邈;南吕宫唱,感叹伤悲;中吕宫唱,高下闪赚;黄钟宫唱,富贵缠绵;正宫唱,惆怅雄壮;道宫唱,飘逸清幽;大石唱,风流蕴籍;小石唱,旖旎妩媚;高平唱,條物滉漾;般涉唱,拾掇坑堑;歇指唱,急并虚歇………。(47)《中国古典戏曲论著集成(一)》,第160-161页。

芝庵在《唱论》中阐明了同宫调曲牌具有相同声情的观点。也就是说,北曲“依宫定套”,同套曲牌必是声情相同。此段论述,不但为北曲曲牌有宫调提供依据,而且为后世曲家在典籍中论述曲牌之“声情”提供了根据。如元代周德清之《中原音韵》、元末陶宗仪之《南村辍耕录》、明代朱权之《太和正音谱》、明代王骥德之《曲律》等,皆有“声情说”之转引。至于元人的“宫调声情说”,曾有学者指出“存在一定的缺陷”,其理由是同折戏中的人物在不同情节所表达的情感往往是不一样的,其声情必然也不同,故宫调相同的曲牌,其声情不一定相同。不过,元人之“声情说”给予南戏的曲牌联缀提供了借鉴,并得到启发。因为南戏不同于元杂剧,南戏篇幅较长,并且在同一出戏中采用多类角色演唱,每一类角色或每一个故事情节所唱的声情不一定相同,依宫定套的方式肯定不能满足南戏敷演故事、调度场面与转换人物的要求。于是,南戏按照每段故事情节的和谐来组合曲牌,即用同一种“声情”组的曲牌,来敷演某段故事之情节。正如徐渭所言:“今昆山以笛、管、笙、琵按节而唱南曲者,字虽不应,颇相和谐,殊为可听,亦吴俗敏妙之事,或者非之,以为妄作。”(48)中国戏曲研究院编 :《中国古典戏曲论著集成(三)》,第242页。“字虽不应,颇相和谐”实际上已经指出了南曲演唱不需讲究字声的腔格,而要注重声情的和谐可听。这就是徐渭“声相邻以为一套”的理论基础,与元人的“声情说”理念相通。

结 语

徐渭“声相邻”与王季烈“主腔”的提出,曾引起广泛关注,虽然缺乏更深入的论证,但至今仍是中国古典戏曲研究的重要理论参考。有两个方面值得我们总结:其一,这两个概念是在不同的背景和目的下提出的,并有各自的重要意义。“声相邻”为南曲联套提出了宝贵经验,而王季烈的“主腔”为后人“填词制曲”或演唱等一系列问题提供了理论依据。特别是“主腔”概念,对于后世探索曲牌之腔格特征和渊源关系,提供了理论参考,具有非常重要的意义。其二,王季烈的“主腔”概念与徐渭的“声相邻”所表达的理念不同:前者是建立在传统昆曲“依字声定腔”的理论之上,后者是受元人“声情说”之影响,两者理念不同,阐述的观点自然也不同。无论是徐渭要解决南曲曲牌连缀的问题,还是王季烈的“填词制曲”之法,都有各自的理念和目的。所以,徐渭之“声相邻以为一套”不能理解为就是依靠“主腔”的联系作用,无论是以上哪种“主腔”概念,南曲“依主腔定套”之观点均是错误的,“声相邻”与“主腔”没有实质性的关系。