《伤寒论》脾胃病治疗用药规律分析*

2020-06-17王翔黄金玲施慧

★ 王翔 黄金玲 施慧

(安徽中医药大学 合肥 230038)

自成书以来《伤寒论》以其完善的六经辨证体系、完备的理法方药知识、悬壶济世的高尚医德,成为了“众方之宗、群方之祖”,为中医临床辨证论治奠定了基础。伤寒不离六经,而六经无不包含脾胃。该书继承《内经》重视脾胃的基本理论,从六经角度阐释归纳了脾胃病的病因病机、临床证候,确立了扶正祛邪、保胃气、存津液等治则,通过“汗、吐、下、和、温、清、补、消、涩”的治法创制了多个著名的脾胃病方剂,所用方剂,选药精当,组方严谨,疗效可靠,推动了后世脾胃学说及临床实践的发展。

1 《伤寒论》治疗脾胃病常用治法及代表方剂

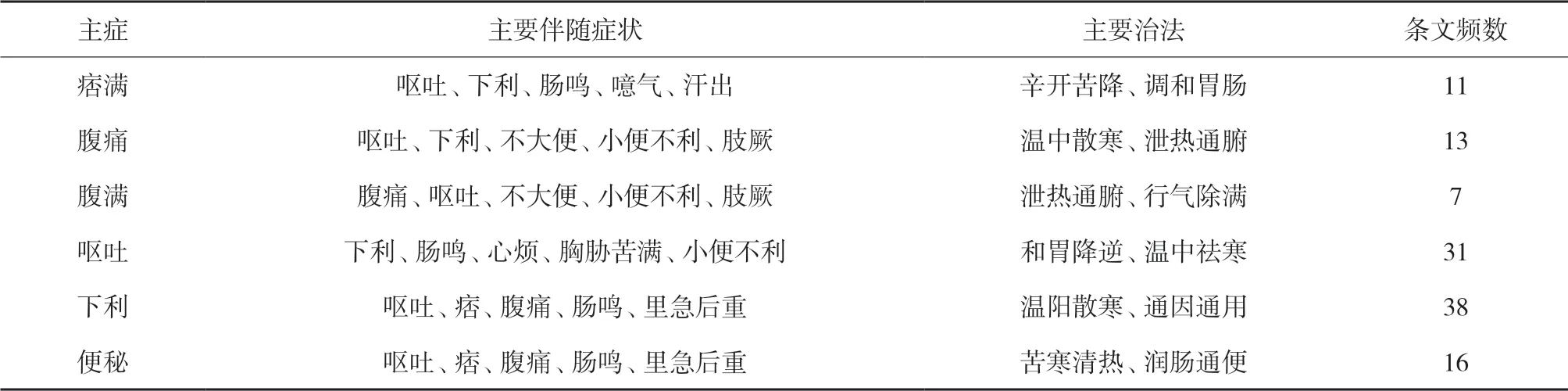

对《伤寒论》398 条原文进行梳理,其常见主症主要归纳为痞满、腹痛、腹满、呕吐、下利、便秘。所含113 首方剂中主治或兼治脾胃病证候的方剂有61 首,占伤寒总方的54.46%[1]。其中37首方剂用来治疗太阳经胃病。由于脾胃病病因病机复杂,其临床表现亦复杂多变。三阳经因正胜邪实多为表证、热证、实证;三阴经因正虚邪微多为里证、寒证、虚证。如阳明胃病胃脘灼痛拒按,心烦口渴,腹满,身重;太阴胃病胃痛喜温,时腹自痛,食不下,腹满而吐,自利甚;此外伤寒霍乱病脉证亦可见脾胃病变之象。因此在治疗方法常需以证为据,据证立法,依法定方。如温脾化饮茯苓甘草汤;温中散寒的四逆汤;降逆和胃的小柴胡汤;清热生津的竹叶石膏汤;清胃泻火栀子厚朴汤等。脾胃病主症、伴随症状、主要治法及条文频数见表1。

表1 脾胃病常见主症、兼症、治法及条文频数

2 《伤寒论》治脾胃病方药统计结果

《伤寒论》 中可治疗脾胃病的方剂共有61 首。其中蜜煎导方以白蜜为药、猪胆汁方以猪胆汁加醋为药制成栓剂,通过直肠给药,作用机理与其余方剂不同,故统计时予以剔除。所剩方剂59 首。

2.1 药味频数、频率分析 对59 首治脾胃方剂进行分析,所含药味最多不超过10 味。所含药物超过7 味以上的为乌梅丸(10)、柴胡桂枝汤(9)、葛根加半夏汤(8)、柴胡加芒消汤(8)、麻黄连轺赤小豆汤(8)、柴胡桂枝汤(8)、生姜泻心汤(8)7 首方剂。而葛根汤、茯苓甘草汤等52 首方剂用药数均较少在7 味或以下甚至只用2 味药。平均每方用药数为4.8 味,少于唐、宋、元、明、清历朝汤剂方剂用药数(7.4~10.9 味/方)及现代方剂用药数(13.2 味/方)[2]。由此可见仲景治脾胃病经方药味之精简。

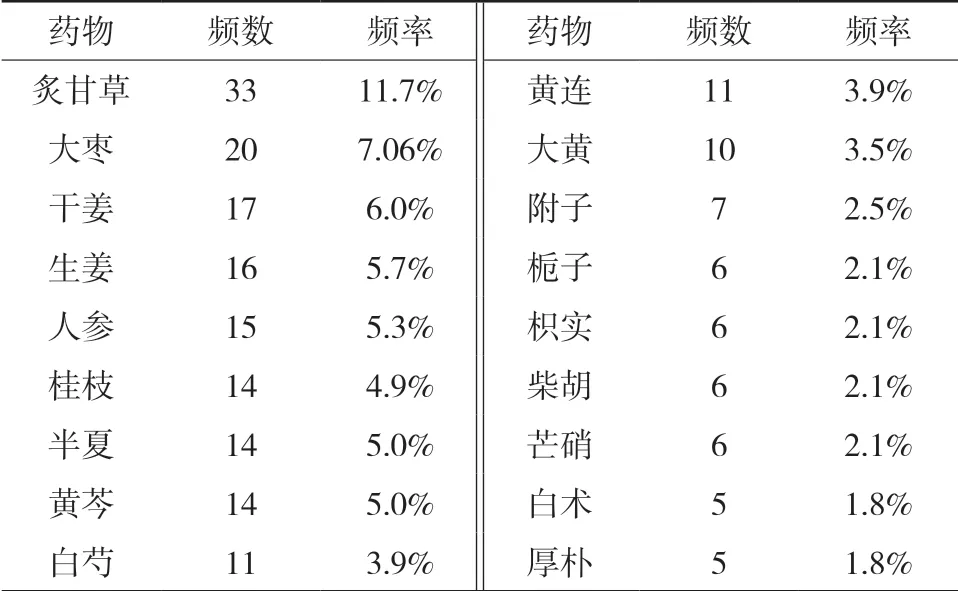

2.2 药物频数、频率分析 方剂总药物数为每首方剂的药味数×频数,所得乘积之和为283 味,剔除重复的药物后,统计出59 首方剂共运用55 味中药,其中频数超过5 的共有18 味,占32.7%。(见表2)通过下表药物的功效及组方特点进行分析,可见张仲景在《伤寒论》中治疗脾胃病时多用和法、下法。如和法见于调和营卫,滋阴和阳的桂枝汤;温中补虚,调营和中的小建中汤;下法见于清胃泻火,荡涤胃肠之积滞的大黄黄连泻心汤;攻下实热,清泻燥结的大承气汤。

表2 《伤寒论》治疗脾胃59首方剂中药物频数超过5次统计结果

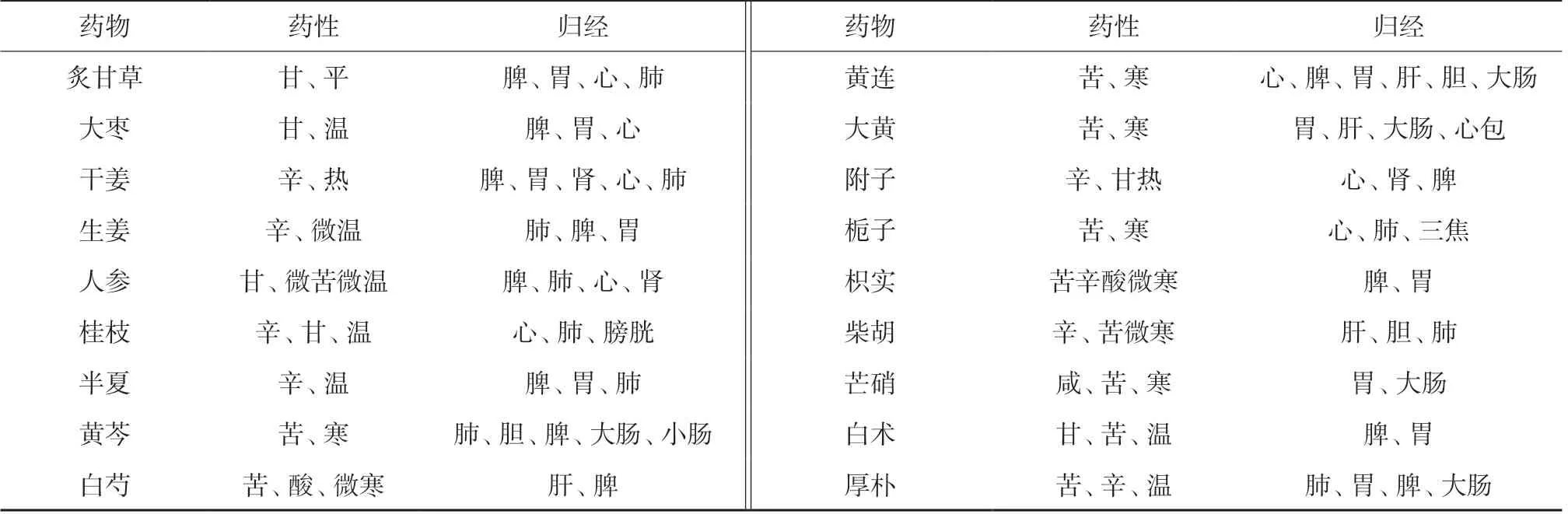

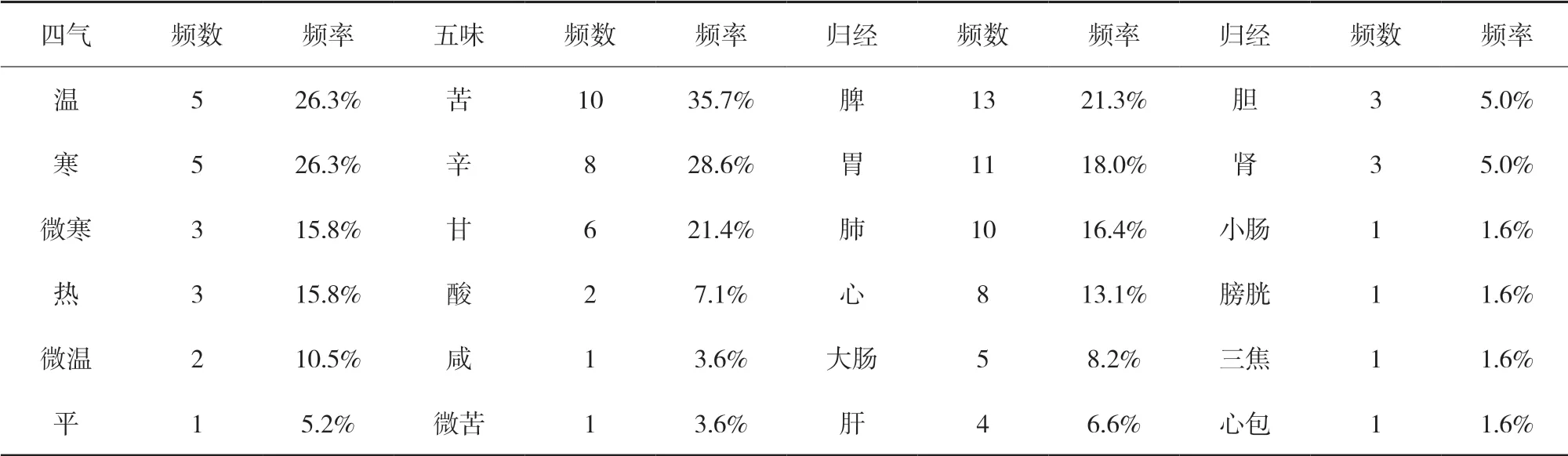

2.3 药物性味、归经分析 依据《中药学》[3]药物性味归经标准对表2 中的药物进行性味与归经分析。见表3。

表3 《伤寒论》治疗脾胃病使用频数超5次药物性味、归经统计结果

2.4 药物四气分析 对表3 药物四气的频数、频率进行分析,可知温性、寒性药物所占比例相同。若将四气寒、热、温、凉归为温热与寒凉两大类,其中“温”“微温”“热”性属温热,占比为52.6%;“寒”“微寒”性属寒凉占比42.1%,可见张仲景治疗脾胃病善于寒温并用,热则苦寒直折、清气泻热、清胃泻火,温则温养中气、振奋中阳、温中制水。亦佐证了前文所提及的张仲景治疗脾胃病多用下法与和法,寒性温性频数相当,说明在治疗脾胃病时张仲景寒热并重、攻补同施、阴阳并调的学术特点。

2.5 药物五味分析 对药物五味分析可知,在调治脾胃病用药方面,张仲景喜用苦、辛、甘之药,分别为35.7%、28.6%、21.4%。其中苦能泄能燥能坚,有泻火通下、燥湿之效;辛能散能行能润,可化湿、消导、化痰饮;甘能补能和能缓,有温阳健脾之功。诸药合用,共奏辛开苦降、补益脾胃、通畅谷道之功效。

2.6 药物归经分析 由表4 可见,治疗脾胃病的药物涉及十二正经,说明脾胃之病与各脏腑机能皆有关联,脾的升清,胃的和降,肝的疏泄,肾的温煦滋养,大肠的顺达等维系着正常的脾胃功能。如若脾失健运则水谷不化,胃失和降则浊气上逆,肝失疏泄则壅滞为病,肾失关约则水湿泛滥,大肠传导失司则糟粕不利。

表4 《伤寒论》治疗脾胃病药物四气、五味、归经统计结果

另对所属归经的频数、频率进行分析,归属脾、胃经药物频数为24,频率达39.3%;归肺与大肠经药物频数为15,频率达24.6%。说明脾胃之病主要责于脾胃,同时与肺的宣发肃降、大肠的传导密切相关。故在治疗时注意补虚重脾胃,培土以生金。

2.7 调治脾胃药物药对分析 药对又称对药,一般是指两种药物联合使用的组合,是方剂配伍的重要组成部分[4]。通过对治疗脾胃病的61 首方剂所用药物进行关联规则分析(设置最小支持度为10%,最小置信度为70%),发现常用药对为炙甘草与大枣、大枣与生姜、炙甘草与桂枝、炙甘草与芍药、炙甘草与人参、大枣与半夏等,其中炙甘草与大枣同时出现的频次最高(18 次,支持度为32.3%,置信度为90%),炙甘草与人参次之(13 次,支持度为25.8%,置信度75%)。炙甘草大枣,炙甘草人参同为甘温益脾,调和肠胃之药对。其中甘草大枣味甘性和,可谐荣卫之气,通脾胃之津,如茯苓桂枝甘草大枣汤可温脾化饮,桂枝加芍药汤可健脾和营;另甘草主治急迫,大枣主治挛引,两药合用可缓诸急。如黄芩汤中甘草大枣之甘可补固肠胃之弱,治疗腹痛下利。炙甘草人参为补脾益气主药对,人参味甘性温大补元气,炙甘草补益脾胃以助运化,两者合用可调和脾胃,补虚和中如,顾护胃气。如黄连汤甘草人参平调寒热、益胃和中,白虎加人参汤甘草人参清胃泻火、益气生津。

脾胃之病常由感受外邪,误治、失治,病邪内生,病邪直中或它传等因素引起。其临床表现常复杂多变。纵观仲景治疗脾胃病之药无不体现了其辨证论治、治病求本、理法方药融为一炉的学术思想。通过用药规律的分析不仅有助于经方在临床中的应用,而且可进一步推动对仲景脾胃思想的传承。