苏州现存早期府县志在中国方志史上的地位

2020-06-11陈其弟

◎ 陈其弟

(苏州市地方志办公室,江苏苏州215004)

提 要:文章从中国方志史的角度,考察苏州早期府县志在方志史上的地位。苏州是地方志的发源地之一,汉代《越绝书》是中国最早的方志之一。自汉至北宋千余年间,地方志曾以地记、图经等名称和形式长期流行,现存最有名的地记当推唐代陆广微的《吴地记》。宋代,朱长文的《吴郡图经续记》为现存图经实例,范成大的《吴郡志》为首部体例完备的方志定型之作,宋代昆山《玉峰志》首创“凡例”之先例。《至正昆山郡志》和《至正重修琴川志》为两部元代志书的代表作。明代,《嘉靖昆山县志》《弘治太仓州志》堪称州县志书的代表作,卢熊的《洪武苏州府志》和王鏊的《正德姑苏志》为两部明代善本府志。

著名学者梁启超说:“最古之史,实为方志。”中国有5000多年的文明史,但是有文字的历史从殷商的甲骨文算起也只有3000多年,之前的2000年文明史充其量不过是传说。早在2000多年前的春秋末期,孔子在编写《春秋》时,就发出“文献不足征”的感慨。春秋时期,各诸侯国多有国别史,从某种意义上说,当时的国别史可以看作是以各诸侯国的地域范围为记述对象的地方志的雏形。苏州现存记载当时吴越两国争霸史的此类地方志有汉代的《越绝书》《吴越春秋》。

从秦汉到北宋,除正史以外,中国史学界还长期存在着叫“地记”和“图经”的体裁,方志界一般将它们作为地方志的“先驱”,苏州现存的此类著作有唐代《吴地记》、宋代《吴郡图经续记》。到了南宋,完成了从图经到地方志的过渡,出现比较成熟的地方志,代表作有范成大的《吴郡志》。从这些前人的旧志中,我们可以清楚地看到地方志的诞生、发展和成熟的进程,同时也能看到,在保持地方志本质属性不变的前提下,地方志的编修是在不断创新的过程中发展起来的。

苏州方志的起源与雏形

方志之名初见《周官》,有人认为方志之源在《禹贡》,也有人认为是《山海经》,但它们都离后世方志之体较远。方志界较多的看法是将《越绝书》视为方志的鼻祖。据杨慎考证,《越绝书》的作者是东汉会稽人袁康、吴平[1],所记内容为吴越地方史地,它上自吴太伯,下迄后汉,统合古今,横列人物、地理、都邑、建置、冢墓等门类,而且大都记实,就其体例和性质而言,已近似方志。清代毕沅、洪亮吉都说“一方之志,始于《越绝》。”[2]现代方志学家傅振伦以《越绝书》和《华阳国志》为方志之始[3],范文澜的《中国通史简编》也认为《吴越春秋》和《越绝书》两书“开方志之先例”[4],朱士嘉在其《宋元方志传记序》中也指出“《越绝书》是现存最早的方志”[5]。据史书记载,秦始皇统一全国后,实行郡县制,当时吴县(今苏州)属会稽郡。因此,从某种意义上说,苏州是地方志的发源地之一。

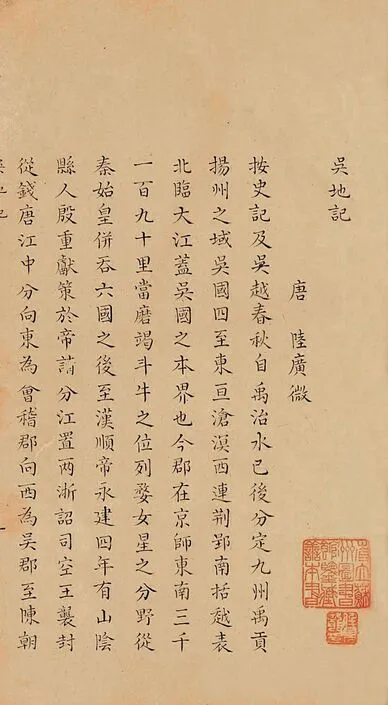

自汉至北宋千余年间,地方志曾以地记、图经等名称和形式长期流行,据张国淦的《中国古方志考》考证,苏州一带曾有顾启期的《娄地记》、顾微的《吴县记》、张勃的《吴地记》、顾夷的《吴郡记》,等等,多数都没有流传下来。现存最有名的地记当推唐代陆广微的《吴地记》,通行本有江苏古籍出版社1986年版曹林娣校注本。此记以苏州为记载范围,先叙府后载县,即以府县为纲,下载建置沿革、分野、世系、辖境、户口、赋税、城郭、寺观,又增记坟墓、园宅、台阁,已初具府志形制。顾颉刚先生称之为“后继者的阶梯” 。

现存图经实例——《吴郡图经续记》

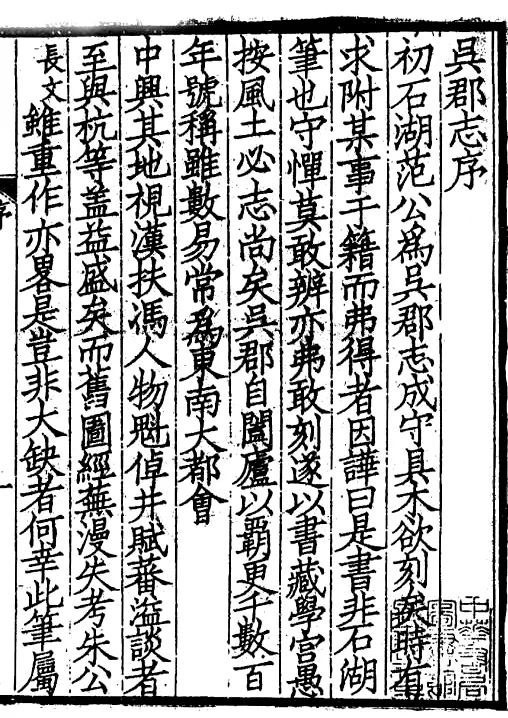

最早的图经什么样?北宋大中祥符年间李宗谔的《祥符州县图经序》云:“图则作绘之名,经则载言之别。”后来,图说渐众,可单独成书,逐渐由图经发展为方志。由于古之地图轴幅较大,难以保存,所以大都是图亡而文存,成为后世所见仅有文字之图经[6]。北宋政府数次大规模诏修图志,对各地图经的编纂起了极大促进作用。著之于编的宋代图经多是祥符、熙宁、元丰、政和等年间纂修的。据不完全统计,宋朝图经存目共有200余种,张国淦在《中国古方志考》著录的《祥符图经》即有43种之多,其中苏州有李宗谔的《祥符州县图经》之《苏州图经》、罗处约的《吴县图经》等。北宋图经多已散佚,苏州有刻本流传下来的只有朱长文的《吴郡图经续记》1种。

《吴郡图经续记》,通行本有江苏古籍出版社出版的金菊林标点本。该记承续李宗谔撰的《苏州图经》,成书于宋神宗元丰七年(1084),全书分上中下3卷,上卷分封域、城邑、户口、坊市、物产、风俗、门名、学校、州宅、南园、仓务、海道、亭馆、牧守、人物15门;中卷分桥梁、祠庙、宫观、寺院、山、水6门;下卷分治水、往迹、园第、冢墓、碑碣、事志、杂录7门,共28门。从门目上看,该书因事立目,分门别类,比唐代陆广微的《吴地记》门目多一倍有余,几乎涉及苏州地区情况的各个方面,历来为方志界推重。其门类设置注重反映地方特色,如苏州近海且境内湖网密布,该书特辟“海道”“治水”2门予以重点记载,详细记述了自唐迄宋本地兴修水利的主要经过,其治水所载内容成为苏州地区最早的一篇水利史,具有较高的存史价值。

首部体例完备的定型之作——《吴郡志》

南宋修志相当普遍,不仅名都重邑皆有图志,就是“僻陋之邦,偏小之邑,亦必有记录焉” (黄岩孙《仙溪志跋》)。南宋所修方志传于今者有27种。江苏省有《吴郡志》《景定建康志》《嘉定镇江志》《咸淳毗陵志》《云间志》《玉峰志》《玉峰续志》7种,苏州占3种:《吴郡志》《玉峰志》《玉峰续志》。

南宋志书,从体例看,可分为平列门目、纲目体和史志体3种类型。平列门目是在旧图经基础上加以扩充,形成多门类形式。纲目体是对平列门目的改造,在大类下设目,以纲统目,类例较为清晰。

苏州首部体例完备、统合古今的府志当推范成大所撰、成书于绍熙三年(1192)的《吴郡志》50卷,《四库全书总目》称“其书凡三十九门,征引浩博,而叙述简核,为地志之善本”。全书所引的正史、野史、类书、专著、别集、方志笔记等,约计有150种,涉及170多人的各类诗文。所有引文都注明书名或篇名和作者,用夹注方式处理,四库馆臣称之为“著书之创体”。其“事以类聚”“类为一志”的志体格局为后世方志所仿效,一直沿用至今。尽管清人钱大昕的《十驾斋养新录》卷20曾指出其沿革、牧守与进士题名有多处差错,但未损其在方志界的地位。后有章悊纂《吴志类补》13卷,对范志拾遗补缺,只可惜不传于世。

首创《凡例》的《玉峰志》

宋代流传至今的方志全国仅有30多种,昆山有2种,其中之一为《玉峰志》3卷,是昆山第一部县志。另一部为咸淳八年(1272),谢公应修、边实纂的《玉峰续志》1卷,这是一部续志。不断续修是地方志领域不成文的“行规”,可是正、续同时并存传世的宋代志书,却为数不多。这2种志书为后世地方志书的续修提供了宝贵的经验和样本。

特别要指出的是,今天能看到的早期所修的方志中,均没有设置“凡例”。即使是方志界公认为“善志”——范成大的《吴郡志》也无“凡例”。惟独昆山《玉峰志》首创先例,设置“凡例五则”:

凡事旧在昆山,而今在嘉定者,以今不隶本邑,今皆不载。

凡碑记见存者,书其名,不载其文。不存者载其文。

凡事有《吴郡志》所载与今修不同者,以今日所闻见无异者修。

凡叙人物,有本邑人而今居他所;非本邑人[7]而今寓居者,今皆载。

凡事有重见者,止载一处,余书见某门,更不重载。

修志订立“凡例”以明著书之宗旨和原则,直到明代成化年间才被方志界纳入修志体例,而昆山《玉峰志》“创新”方志体例超前了200余年,对宋代方志体例定型具有里程碑式、划时代的伟大意义,对后世方志发展有着重大的影响。

两部元代志书的代表作——《至正昆山郡志》和《至正重修琴川志》

自宋代完成从图经到定型方志的过渡以后,方志的发展进入繁盛时期。元代方志在前代基础上取得了新的成就。《元一统志》的纂修是一个重要创新,明清两代的总志皆仿其体,袭“一统志”之名,从而完成了全国区域志的定型。据张国淦的《中国古方志考》统计,元代所修方志约160种,现在所能见到的元代方志共15种,其中江苏5种:《至正金陵新志》15卷、《无锡志》4卷、《至顺镇江志》21卷、《至正昆山郡志》6卷、《至正重修琴川志》15卷。元代方志多是对宋代方志的续修,其体例因袭宋志者不少。对旧志改易较多的,有以《至正金陵新志》为代表的正史体,以《至正昆山郡志》为代表的简志体。

《至正昆山郡志》,杨譓纂。修于至正元年(1341)。分为风俗、山、坊、园亭、冢墓、古迹、名宦、封爵、进士、人物、释老、土贡、土产、杂记、异事、考辨16门。分目虽细,但每项叙事寥寥数言而已,极其简略。杨维祯为该书作序称:“立凡创例,言博而能要,事核而不简,与前邑志不可同日较工拙也。”清代学者钱大昕、周中孚皆赞誉该志简而有要,推为简志的范本。元代方志在体例形式上不拘旧规,多有创新改易,在资料考证和叙述上也比宋志注重纪实,较少文人意趣。

元代志家对方志理论提出了许多精辟见解。从现存元志序跋可以看出,史志同义,在当时已是常谈之论。《至正昆山郡志》杨维祯序曰:“余谓金匮之编,一国之史也;图经,一郡之史也。士不出门,而知天下之山川疆理、君臣政治,要荒蛮貊之外,类由国史之信也;不入提封,而知人民、城社、田租、土贡、风俗异同、户口多寡之差,由郡史之信也。”

元代志家对方志多源也有了进一步的认识。金华戴良《至正重修琴川志》序称:“古者,郡国有图,风土有记,所以备一方之纪载,今之志书,即古之图记也。”

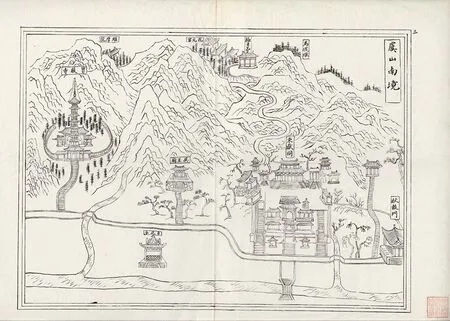

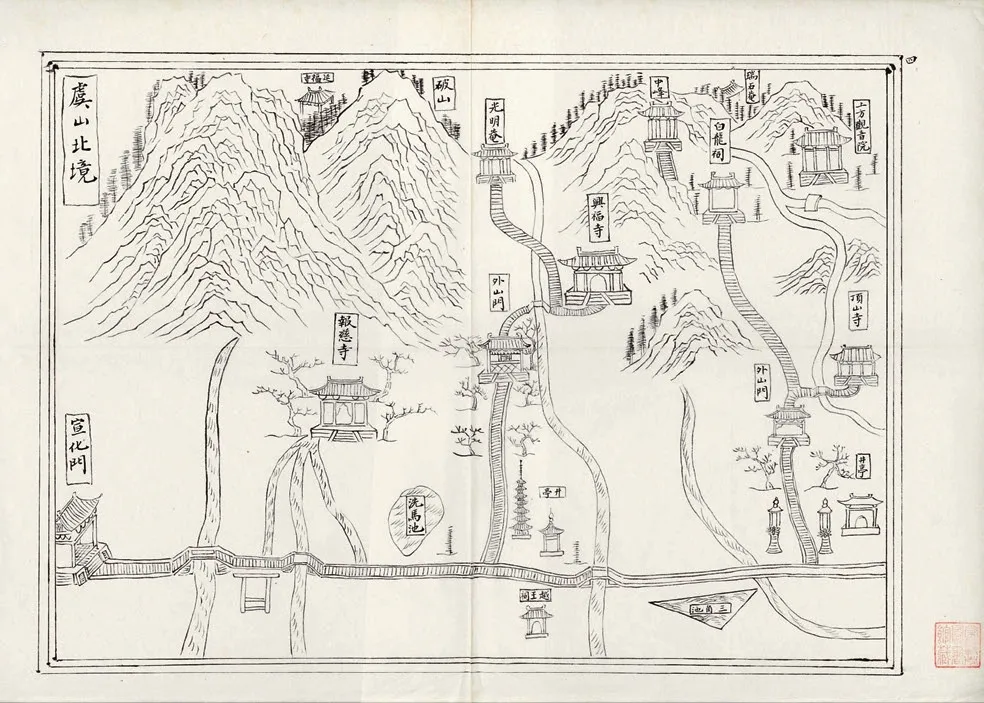

《至正重修琴川志》是常熟现存最早的志书,志前有戴良作序,以及宋代邱岳、褚中2篇旧《序》,县境之图,县治之图,虞山南境,虞山北境,乡村之图;卷1-2叙县:县境、县治、县城、门、坊、巷、庙学(吴公祠附)、社坛、公廨、馆驿、亭楼、桥梁、仓库、荣寨、义阡、池、镇、市、岗、酒坊、县界、乡都;卷3叙官:县令、县丞、主簿、县尉、监务、监镇、巡检;卷4叙山;卷5叙水:江防、海道、水利、湖、泾、塘;卷6叙赋:田、地、户口、税、苗、常平义仓、役钱、酒课、拍店、醋息、商税、上供、钱库、职田、县役人、乡役人(附义役者扎文);卷7叙兵:许浦水军、顾迳水军、寨兵、铺兵;卷8叙人:进士题名、人物、隐逸;卷9叙产;卷10叙祠、庙、寺观、冢墓;卷11~13叙碑文;卷14题咏;卷15拾遗。题咏、碑记的篇幅约占全志的三分之一,资料性著述的特征非常明显。清代阮元的《揅经室外集》卷1《重修琴川志十五卷提要》云:“其于城池之形势,山水之崇深,与夫兵赋之多寡,文献之昭垂,罔不记载详明,了无余蕴。是可与南宋施宿的《嘉泰会稽志》、梁克家的《淳熙三山志》抗衡,非明人全用己说者可比。”评价较为中肯。

明代州县志书的代表作

明代建立初年,统治者即对方志编修工作高度重视。洪武三年(1370),朱元璋“诏儒士魏俊民等类编天下州郡地理形势、降附颠末为书”(《明史·艺文志》)。 据史籍记载,洪武间成书的全国区域志有《大明志书》《大明清类天文分野之书》《寰宇通衢》3种。自宋代以来,每当朝廷大举修编总志时,都要求地方呈送图经、方志,以备汇纂,明代也不例外,洪武间“编类天下州郡地理形势”,永乐间“诏令天下郡县卫所皆修志书”,三令五申督促编呈方志,使得州县志的编纂在明朝建国之始就十分繁盛。弘治十一年(1498)、正德十五年(1520),明政府又两次下诏“遍征天下郡邑志书”。为了统一规划方志体例内容,明永乐十年(1412)和十六年(1418),明成祖朱棣两次颁发《纂修志书凡例》,对志书中建置沿革、分野、疆域、城池、山川、坊郭镇市、土产、贡赋、风俗、户口、学校、军卫、郡县廨舍、寺观、祠庙、桥梁、古迹、宦迹、人物、仙释、杂志、诗文的编纂,均作出具体规定。这是现存最早的关于地方志编纂的政府条令。由朝廷颁定修志凡例,对于各府、州县志书编纂的兴盛和内容的完备,起了积极的促进作用。

据《中国地方志联合目录》统计,现存明代方志有973种,以现行区划考其分布,则浙江最多,有113种,江苏有96种。明人修志,大都注重掌故,广采文献,因而保存了大量地方史料。苏州传世的明代志书有近20种。

阮元《仪征志》序指出:“明代事不师古,修志者多炫异居功,或蹈袭前人而攘善掠美,或弁髦载籍而轻改妄删。”为矫正此弊,明代一些志家循南宋《剡录》、元代《至正昆山郡志》之法,撰述简志体方志。在这方面,《嘉靖昆山县志》《弘治太仓州志》值得一提。

《嘉靖昆山县志》16卷,方鹏纂。卷1沿革、疆域、城池、风俗、户口、田赋、土贡、土产;卷2官署、学校(祭器附)、坛庙、冢墓、古迹;卷3山、水、乡保、坊巷;卷4市镇、桥井、第宅(亭馆附)、园地、寺观;卷5官守;卷6进士;卷7乡贡、岁贡;卷8荐举、恩典、荫子、监胄;卷9名宦、封爵;卷10-12人物,包括名贤、节行、文学、政迹、隐逸、孝友、列女、艺术、游寓;卷13杂记;卷14~15集文;卷16集诗。

该志前有自序1篇,没有请主修官作序,显现了明代嘉靖年间特有的简约之风。志书立《凡例》10条,称“于人片善必录,微瑕必掩,有记载而无褒贬焉,然褒贬亦自寓矣”。可谓深谙“述而不论”之道。卷目之后是5幅地图:昆山县境界之图、昆山县城内之图、马鞍山境之图、昆山县治之图、昆山县儒学之图,后世读者可从中直观地了解到嘉靖年间昆山县的概貌。

全志重要的正文处有双行小字作注文,以示征信。某些卷目之后有作者的“谨按”,作进一步说明,如卷四“寺观”目之后云:“谨按:老佛之宫,莫盛于宋,莫滥于元。逮我国朝,殊为落寞。迩者有司屡奉部檄,废毁无额庵院,固崇正黜邪之善政也。若撤其余材以葺公宇,妆其地价以给公费,贫老缁黄处之得所,夫谁不服?若悉归之巨室,为第宅,为冢墓,为园圃,所偿之直十才一二。使实繁有徒,退有后言,则无以服其心矣。”

该志涉及人物的卷目占8卷,为全志的一半;诗文集占3卷,是名副其实的“资料性文献”。对于《嘉靖昆山县志》的评价,《江苏旧方志提要》称:“弘治十年(1497),新立太仓州,割昆山部分地区属之,而《人物》门于‘已划分为太仓州者,悉载不遗’。但列传尚无溢美夸饰之词,于诗文也‘必关风教,系政体,切民事者则录之’,泛泛景物者概不录;持论亦颇严谨,考订也较翔实,文体简洁,差可称为上乘之作。”

明代不少修志者已具有了志为史体的思想,方鹏更是在《嘉靖昆山县志凡例》中明确宣称:“一志固一邑之史”,并将此思想运用到修志实践上,于是就有了涵盖明嘉靖年间以前昆山社会生活各方面内容的《昆山县志》传世。这是其在中国方志史上的价值所在,对于当今进行的二轮修志仍具有较高的借鉴和参考价值。

《弘治太仓州志》10卷,是太仓真正行政意义上的首部志书,李端修,桑悦纂。桑悦在其所撰《弘治太仓州志序》中说:“古者,史以纪事,自天子达于庶人,二十五家为闾。生子,则闾史书之。闾亦有史,况一国乎?秦易封建为郡县,史亦随废。后世郡县有志,亦史之流裔也。”这篇序告诉我们,在秦始皇统一全国之前,有一个自上(周天子)而下(庶人)的“史官”队伍,当时有个基层组织称为“闾”,以25户人家为组建单位,不论哪家生了孩子,“闾史”都要及时记载。这个工作犹如今天到户籍所在地报户口,也即“闾史”类似于今天的户籍警。秦始皇统一全国之后,实行郡县制,每郡各县都要修志,作者认为郡县修志是古代“闾史”制度的遗韵。由此看来,今天研究方志发展史,还不能忘了对古代基层组织工作的深入关注。

论志书体裁,《弘治太仓州志》尚为严整,尽管以官师题名附于官廨、学校,殊欠体例。但是对于风俗、土产2门,却记载极详,这在明代方志中极为少见。每卷之前,各系前言1节,提纲挈领,述其原委,这点已为我们新修志书所采用,即设卷章节下的无题小序。旧例方志生者不立传,而本志《凡例》却称“盖棺事始定,人之有善,生不宜书,但恐失。今不书,后遂湮灭。因变例,凡人年过古稀,晚节可保者,间或书其一二。云非特书者,则不拘此例”。大胆打破了“生不立传”的禁锢,不失为地方志编修人物传记的创举。当今二轮志书中,许多志书在人物卷中设人物简介、知名人物录不正是在打破所谓的“生不立传”的规定吗?

到了明代后期,志书的篇幅越来越大,《崇祯吴县志》达到54卷。犹如正在进行的二轮修志,有些县级志书字数达到了300万。“洋洋巨著”实在是“想说爱你口难开”!

苏州著名通俗文学家冯梦龙,在担任福建寿宁知县时编纂的《寿宁待志》,可以算是明代简志的典范。该志分28门,叙述有详有略,详者如赋税,开列有万历二十年(1592)后加裁之数,“使览者知寿民之艰与寿令之苦”;略者如人物诸目仅举其姓氏里贯及简要事迹,盖“叙事中多称功诵德之语,殊乖志体”。该书记述多为作者亲身经历或调查得来,对于旧志材料则逐条考辨,态度极为严谨,又叙述史事简明概括,虽列目较多,而卷帙甚略,通篇只2卷,5万多字。明代学者普遍将“文直事核、义严词工”作为善志标准。按照这个标准,冯梦龙编纂的《寿宁待志》无疑属于善志范畴。这部《寿宁待志》尽管不是苏州的地方志,可是由苏州人编纂,也应该算是明代苏州文人对地方志事业的贡献。

明代两部善本府志

真正以《苏州府志》作为志名的,是成书于洪武年间卢熊的《洪武苏州府志》50卷,后世一般称《洪武苏州府志》为《卢志》。该志体例脱胎于南宋范成大的《吴郡志》。由于在元代苏州没有编过府志,要了解范志以后至明代以前的历史,只能仰仗《卢志》及一些笔记,其价值不言而喻。

卢熊,乃元时吴县教谕,是位熟悉地情的博雅君子,曾编纂过山东《兖州府志》。《卢志》之所以珍贵,除了洪武十二年初刻后再未刻印过,流传稀少,本身“物以稀为贵”外,还有三个原因:其一,洪武年间编修的地方志书本来就少,在全国范围内,也屈指可数,哪怕是像天一阁那样有名的藏书楼,都没有收藏洪武年间编修的志书;其二,《卢志》是苏州历史上第一部称为“府志”的志书,而且在此之前的元代,苏州范围内传世的志书只有《至正昆山郡志》和《至正重修琴川志》2种,要全面了解元代苏州历史,还真少不了这部《卢志》;其三,此志《四库全书》未收,北图本和南图本两刻本均有清代宋宾王的校补(“南图本”上的校补是傅增湘应顾鹤逸之请过录上去的),一向为人称道。该志在体例上依类联属,把各自的效用逻辑地集结起来,构成一个完整的整体。宋濂在序中称“数百里之内,二千载之间,其事可按书而得矣”。

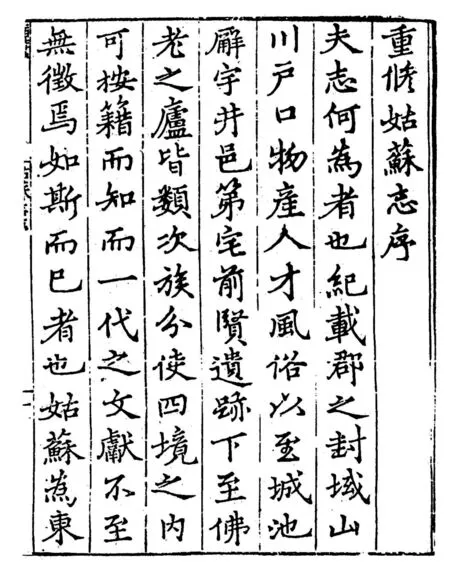

明代另一部苏州府志是王鏊的《正德姑苏志》60卷,该志增补范、卢二志而成,《四库全书总目》称它“繁简得中,考核精当。在明人地志中,尤为近古”。章学诚也说“《姑苏志》为世盛称。”迄今为止,后世修志界对《正德姑苏志》也是褒扬多于指正,应该说是一部值得推介的优秀志书。从该志的序文中获悉,身后被唐寅誉为“海内文章第一、山中宰相无双”的王鏊,在为官30年退居苏州后,致力于地方文献著述,受苏州知府林世远之聘,担任总纂,整合了范成大的《吴郡志》和卢熊的《苏州府志》,再参照各家著述,补充《卢志》下限以后事项,仅花8个月的时间,就修成洋洋60卷的新府志,堪称修志界“又好又快”的典范之作。尽管如此,王鏊的《正德姑苏志》,并非完美无缺,甚至在完成编修之初,就有人指出其不足,此人便是在嘉靖年间编出首部吴县志——《吴邑志》的杨循吉。杨循吉指“今府志修于本朝,当以苏州名志,姑苏,吴王台名也,以此名志,可乎?”[8]

在地方志中采用古称并不是《正德姑苏志》首创,范成大修志时,苏州称“平江”,范修志名却称《吴郡志》,也非当时行政区域的称呼。尽管如此,杨循吉的看法还是得到了王鏊的认同。从中我们也可体会到古代修志人的胸怀与雅量。直到今天,我们编修志书,几乎都遵循以下限时行政区域名称命名志书的做法,足见我们苏州修志前贤的远见卓识。

作为一种文化体裁,地方志编修一直在继承的基础上创新,每次理论和实践上的创新,都有苏州修志人的踪影,这是苏州修志人对方志学科的贡献,值得我们珍视!