裴头陀“驱蟒、开山、得金”等传说探赜

2020-06-11◎裴伟

◎裴 伟

(镇江市教育局,江苏镇江212001)

提 要:裴头陀是镇江金山悠久历史和丰富文化的重要组成。文章通过对镇江金山寺第二代开山祖师裴头陀若干传说进行文献考证,揭示从五代以来“头陀开山得金—裴头陀驱蟒得金建寺—裴休送子出家、裴头陀金山驱蟒建寺—法海就是裴头陀”的故事演变脉络,认为金山寺与南方各寺院故事相互融合演化,从而形成近代的传播格局,在僧俗界形成广泛影响;金山法海的法力来自佛教徒宣扬裴头陀的故事;金山裴头陀的传说与南方沿海各地裴真人、裴仙的民间信仰有着特殊渊源,是佛仙合流的另一种形式。

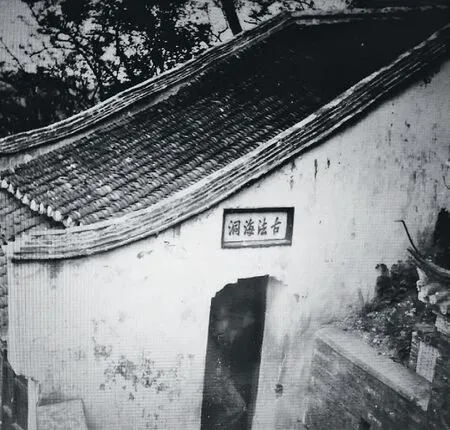

20世纪60年代前尚存的法海洞洞室

“白蟒化龙归海去,岩中留下老头陀。”这是北宋宰相张商英(1043—1121)题于镇江金山裴公洞(今名法海洞)的两句诗(一说南宋末年释云岫作),裴公洞供奉的是金山寺的第二代开山祖师裴头陀,又叫开山裴祖(志书称为“唐开山第二代沙门裴头陀”,第一代是“唐大鉴下三世沙门灵坦禅师”[1])。

裴头陀开山的记载

裴“开山得金”发生在中唐,其故事记载却不见于晚唐人笔记,最早见于南唐僧应之的《头陀岩记》:“金山昔名浮玉,因裴头陀江际获金,贞元二十一年,节帅李锜奏闻,赐名金山。”此文虽已亡佚,但地方志保存了核心文字。

北宋《太平寰宇记》卷八引唐人孙处玄《润州图经》(书亡佚),云金山“本名浮玉山,因头陀开山得金故名。金山寺诗人多留题。”《祥符图经》(无传本)有“寺起于唐之裴头陀”等记述。当时本地学者曾旼(彦和)纂辑的《润州类集》,序言“焦庐、裴岩相望于西江之中”分别指代“焦山(东浮玉)、金山(西浮玉)”。范仲淹写过《送识上人游金山登头陀岩》,黄庭坚《金山怀古》诗中有“裴公托迹开神秘”之感慨,这些说明“裴头陀开山”之说在北宋已广为流传。南宋学者李壁笺注的《王荆文公诗注》引用同时代《镇江志》“浮玉,谓自玉京诸峰浮而至此。唐有裴头陀开山得金。李锜时镇润州,表名金山。唐亦谓之伏牛山云 。”诗人周孚《金山十咏呈坦叔(其五)头陀岩》“馀妖屏蛇虺,老屋化金碧。惜无柳柳州,为铭岩下石。”记录了头陀岩建筑装修金碧参差,暗示了头陀驱蛇功绩。

元代日本僧人愚中周及至正元年(1341)来华赴镇江府金山龙游寺参谒住持即休契了,受器重,任书状侍者。临别前即休契了住持写下一首偈语“裴寺相亲阅几秋,左探右索出时流。机轮三转轮元净,定慧双铨慧匪修。睡虎眈眈抛故穴,游龙矫矫奋灵湫。好翻一滴长江水,涨起东方广海州”,署款“紫金老人契了”。[2]诗偈表达对日本僧人操劳寺务的谢忱,对定慧双修的赞赏,以及对他回国弘传佛法的期待。诗开头“裴寺”即“金山寺”,可见裴头陀对于金山的标识意义。同朝延祐六年(1319)高丽国宰相李齐贤到焦山,西眺金山(西浮玉),以“裴老开浮玉,胸襟让一焦”佳句开篇,亦证明金山寺与裴头陀的关联,以及裴头陀在东亚文化圈的知名度。

明代时日本僧人策彦周良访问金山,“有楼门,横颜‘龙游禅寺’四大字,金字也。门里左右按四天王像,入此门则左胁有石额,竖镌金山二大字。”“佛殿左方有小堂宇,有达摩、百丈等像。又中央设座按开山像,像前有牌,书以‘开山裴公祖师’六字。”[3]

明永乐年间惠凯《金山志序》亦明确“因裴头陀开山得金故名”。万历年间张莱《京口三山志》“唐裴头陀重开山得金,而金山之名益著。山洞有蟒蛇盘据,头陀驱去之,今裴公洞其遗迹也。后嗣法器,有台观。”

清高宗《游金山寺再迭东坡韵》“氐父乃如黍米在,获金名易裴头陀”,《试中泠泉》“讵因头陀裴氏方名传”,以御笔形式正式明确裴头陀是金山开山者。非独此,乾隆皇帝八十大庆,在宫门外二十里长街布景,为“金山景”的灯会,“建江天寺,又有观音阁、御书楼、龙王庙、韩公祠、裴公洞诸胜。又为亭三,曰朝阳洞、玩古亭、望江楼”[4]。嘉庆元年(1796),朝鲜人李邦翼记“岩曰祖师,中肖唐裴头陀像,即开山得金、山因以名者也。”[5]

对“裴公洞”的得名,乾隆三十六年(1771)安徽学政朱筠写了一首诗质疑“塔铃不闻语,寂走穿树霿。昔号头陀岩,今阚裴公洞。开山此得金,赐名镇使讽。不知金山名,建中久传哄。韩滉总兵来,岂待李镇送?《唐书》据明确,《王记》(作者注:王象之《舆地记》)谈尤中。穿穴一径过,碣石孟津砻(开山裴公洞字,孟津王某书)。幽幽石门閟,古苔封破瓮。此中金几何?得酒吾心动。”[6]

尽管如此,裴头陀开山得金、驱蟒建寺传说传承有序,已经得到高层认可。

送子出家故事及来源

清朝康熙二年(1662)《灵隐寺志》(明万历间白珩修,康熙二年孙治加以增删撰成新稿,经徐增重加改订)卷五“历代朝臣”条目下引“丞相裴休,有《送子出家》诗。其诗云:送子出家莫学诗,要明父母未生时。吾闻九里松门外,佛国山前有铁围。裴休,字公美,河东闻喜人。家世奉佛,与黄檗最多往返,遂嗣其法。”根据序言《寺志》原本是明万历年间所修,而万历志书现已失传。今“裴休送子出家”最早见于《屠隆集》,因此笔者推断裴氏送子出家故事估计是出现于晚明。

乾隆二十七年(1762)两淮盐运使卢见曾编《金山志》亦说:“裴头陀,河东人,相国休之子。休作文,送之出家”,并加注“王存《九域志》:金山有裴头陀挂锡于此,后断手以建伽蓝,忽一日于江际得金数镒,李锜镇润州,以表闻。”“头陀岩在山西北,唐裴头陀所居,又名祖师岩,下为裴公洞,有头陀像供其中。”对照《九域志》原著,原文有“《寺记》云”,头陀前无姓氏,无“李锜镇润州”句。

《续金山志》卷下载:“唐开山第二代沙门裴头陀——南岳第三世曰洪州黄檗山希运禅师,法嗣十三人,一曰临济义元,是为临济派,一曰相国裴休是为头陀之父”,并说明“自此以下旧牒不传,今略,依寺僧祖堂派别,自宋始焉”。[7]

正如前文所提朱筠的质疑,我们核之史书,贞元二十一年(805),李锜此年确在润州任镇海军节度使,尚未叛乱,也说明金山佛教的真正繁荣还是到中唐“开山”以后,与唐诗中出现具体描写金山寺的作品时间(详见下文窦庠诗《金山行》分析)吻合,当然金山之盛肯定和开元二十六年(738)对岸伊娄河的开凿带来“镇江—瓜洲”段空前繁荣有关。

裴头陀这位高僧,不是镇压白娘子的法海,他是一位披荆斩棘、筚路蓝缕式的拓荒者,理应受到后世的尊敬。一些镇江地方书籍却说裴头陀就是法海和尚(一称“古德法海禅师”),说成是“胎里素”的“贵族子弟”——“唐裴头陀生而颖异,胎素不群,乃河东裴相国休公之子也,因作文送出家,行头陀行。精炼形神,清斋一食,六时危坐。后来润之金山塔傍岩洞中,每人禅观,降龙断臂,重兴殿宇,功成而不知所之”,甚至还有言之凿凿的裴休庐山《送子出家诗》“含悲送子入空门,朝夕应当种善根。身眼莫随财色染,道心须向岁寒存。看经念佛依师教,苦志修心报四恩。他日自能成大器,人间天上独称尊。”还有一首“江南江北鹧鸪啼,送子茫茫出虎溪。行到山穷水尽处,自然得个转身时。”[8]这一律、一绝及前引《灵隐寺志》裴休七绝,《全唐诗》均未收录,可见很不可信。笔者认为上引诗浅俗,也绝不像宰相手笔(史载裴休“善为文章,长于书翰”),也是存在明显疑点的。

因裴休卒于唐咸通五年(864),虚年74岁。他在贞元二十一年(805)不仅还没有位极人臣,而且只有14岁,怎会有个闯荡江湖的成年儿子?新、旧《唐书》均记载裴休仅有一子叫裴弢。[9]

唐代诗人窦庠(时任浙西观察使度支副使)的《金山行》(题注:润州金山寺,寺在江心)是最早描绘润州金山建筑的名篇,写于元和三年(808)夏,诗中的金山寺“丹楹碧砌真珠网”“琼楼菌阁纷明媚,曲槛回轩深且邃”“何如此处灵山宅,清凉不与嚣尘隔”,可以证明当时的建筑富丽堂皇。

因此,明清以来方志、笔记的叙述是基本不可靠的,完全是攀龙附凤——因为裴休家世代奉佛,休尤深于释典(佛教经典),他与禅宗圭峰宗密友善(如出名的“柳体”名碑《玄秘塔》即是裴撰文),又有著作《劝世文》,与南宗禅关系密切,裴休不仅自己对禅宗有造诣,且利用其特殊地位成为名副其实的“外护”。[10]他在佛教禅宗的地位极高,特别在南方(包括信仰佛教的民间社会)影响甚大,后世湖南益阳、浙江嘉兴等地建有裴公亭,裴休葬处也有三处(家乡济源、湖南宁乡、浙江德清),传说也较多。江西九江、南昌一带是裴休经行之处,他曾在会昌二年(842)到洪州(当时名钟陵,今南昌)任刺史,师从禅宗临济宗祖师黄檗山希运大师(裴有名句“千徒龙象随高步,万里香花结胜因”传颂人口)。民间佛教信徒尊称裴休为“在家菩萨”。

米芾《宝章待访录》(汲古阁本)中有“江南庐山多裴休题寺塔诸额”(民国吴宗慈编撰的《庐山志》)有一段:

“予自右辖出镇锺陵,秘监家兄不忍远别,函见宰坐求替,遂得同赴江西,时也,荐福大德显公禅师上首言归东林,亦获结侣,道路陪游,每承清论。今过寺因留题诗一首:麟台朝士辞书府,凤阙禅宗出帝京。归到双林亲慧远,行过五柳谒渊明。白衣居士轻班爵,败□高僧□□情。引得病夫无外想,二心师事□□□。”

此处又见《庐山记》(吉石本)。从全诗字句看,不是裴休口吻,颇是裴俦(裴休长兄,江西观察使)送弟远游奉佛的意思(按,学者吴廷燮考订是礼部侍郎、江西观察使裴坦诗,二十四史研究资料丛刊,北京:中华书局,《唐方镇年表 3》第1526页,1980)。笔者认为以上这些都是叠合庐山送子出家故事的因素。

六朝至隋唐时裴氏是影响力很大的望族,裴氏有世代信奉佛教的传统,南朝宋齐智称出身闻喜裴氏,是金陵安乐寺律师,他善于讲经“始自吴兴,迄于建业,四十有余,讲撰《义记》八篇,约言示制,学者传述,以为妙绝古今”。唐代受世风影响,著名宰相裴休、裴垍(?—810)、裴度(765-839)都是虔诚的佛教信徒,裴度曾问道于径山道钦,执弟子礼(见《名山法喜志》),宰相裴垍(?—810)的儿子叫“裴处休”,名字仅比裴休多一字,他“少嗜天竺法(佛法)”,“虽宰相子,顾轩冕如缨罗耳。由是自并州掾肆志丘樊,灰心名利,绝荤茹,读佛书五纪,君子以为难”。[11]裴处休好像有做苦行僧的夙愿,事实上其父裴垍本人也是有“慈悲心”的名相,润州李锜叛乱平息后,他建议将“逆人”的资财赐润州等6州的浙西百姓,代一年的“租赋”,肯定受到百姓的好感和崇敬。[12]

另外,裴休“不为俗情所染”“乞食歌姬院”的典故被苏轼写进与金山住持佛印和尚的唱和中(“欲教乞食歌姬院,故与云山旧衲衣”,见《以玉带施元长老,元以衲裙相报,次韵二首》),借助“东坡留带”的佳话而加剧流传。

送子出家是与舍宅为寺一样的文人善举,这是一段佛教经典故事。《贤愚经》(北魏凉州沙门慧觉等译)“沙弥守戒自杀品”的第一折是“长者送子出家,拜大和尚为师,和尚于树下坐束帛座,扬手示意”,莫高窟有壁画。唐宋时期,中国人的思想很开通,送子出家是一件很荣耀的事情。因此来看,有关“开山得金”以外裴休送子出家的传说故事肯定是明清以来文人敷演叠合唐代裴氏诸人的逸事而来。特别是《送子出家诗》在江淮地区民间流传甚广,如有与唐朝另一宰相房琯有关的故事,情节略同。[13]

法海洞的标识

唐代润州高僧法海,是唐朝中期的一位高僧,镇江地区人,姓张,北宋赞休的《宋高僧传》专门有他的传记,记为“丹阳张氏子”,在润州鹤林寺出家为僧,并与同时代的书法家颜真卿、茶圣陆羽有交往,但与金山、与降龙伏虎无关。

唐代灵坦曾居金山“龙穴”,“毒云灭迹”,又在江阴定山为二大白蛇“受戒”,这在宋代有记载,而到了明清两代这一传说已演变为裴头陀在金山降伏“白蟒”。当然也与金山寺院的兴衰变迁相关,可能是和尚们以及文人想借此扩大影响,提高金山知名度,凸显山门在“临济宗”的地位。

无独有偶,唐朝另有一位裴头陀,在福建。根据《延平府志》:“裴头陀尝以铁履渡江,来居栟榈山,剪荆棘,结草庐,趺坐其中。多有异行,座侧石窍日涌米二升,以赡之。客至则增。今窍尚存。后人凿而大之,米不复出矣。”民国《福建高僧传》收录裴的事迹,这位头陀不知何方来客,他和镇江裴头陀一样,是不畏艰险、奋力开拓的传奇和尚。

明嘉靖年间欧大任的《裴公洞逢无语僧》载“折苇渡江来,已面九年壁。何事说经台,空中雨花碧。”写了洞里面一位缄默不语的和尚,颇有静寂境界。其实在晚明,裴公洞又名藏金洞。清初王士禛“在江南时,目击煞风景者四事”,其四为“金山筑城垒,有镇江孔知府者,曲阜圣裔也,于诸门朱书‘乾坎艮震’等字。山有裴头陀藏金洞,孔改题曰‘开山第一洞’,每举似人,皆为捧腹。”[14]这5字后来是“康熙庚子,廊壁开山裴公洞五字,盟津王用六题”的记述。龚炜记金山“中有一石洞,窅然而深,意裴头陀开山得金,即其处也。”[15]乾隆三十二年,训诂学家王念孙写裴公洞:“兹洞结窈窕,嵌空有精力。入穴窍如迷,石气锢深黑。但闻人语声,浑忘身所历。隙处景初开,一发生虚白。山鬼穴其阴,不辨朝与夕。一一苔藓痕,老此万古碧。令公谢华簪,枯禅契元寂。四顾无一言,空翠滴巾服。”[16]详细描述了洞穴的地理环境,神秘感。

道光十六年(1836)六月总督河南道兼兵部侍郎、都察院右副都御史麟庆从瓜洲过江游金山,“饭罢,秉烛问裴公洞,其中乱泉滴沥,阴冷逼人”。[17]

裴公洞改名“古法海洞”是太平天国战争后的事。咸丰三年(1853)春,太平军由瓜洲攻占镇江之战中,兵火焚毁金山寺,包括塔楼殿阁,均荡然无存。至同治三年(1864)曾国藩任两江总督,始谋建复,同治十年十月告竣,糜银三万有奇。其间的同治九年九月在金山江天寺举办的“大阅”(胜利庆功)宴席间,两江总督曾国藩“碑镂龙章犹昔烂,洞驱蟒毒早今销”(笔者按,曾国藩反用唐元稹“龙女洞”诗“洞驱云入毒龙归”句),两淮盐运使方浚颐作诗并注“巅下深洞为裴公洞”,两人直接化龙为蟒,将裴头陀树立为驱邪灭妖的道德偶像,为裴公洞改换主题埋下伏笔(民间俗传曾国藩久患“火蟒藓”,痛苦不堪)。主政大员及僧众在复建江天寺后,将法海洞的开山祖师地位凸显,其原因是“裴头陀道深德重,恩浃人心。虽以洪杨之漫无纪律,而至圣所居,卒不忍意加毁。”“同治八年间,十方僧目溪、观心同返结茅为庵,房头云峰老人亦独来于法海洞内。幸祖师威灵,引动游人,晴昼可获香资数十文,购薪易粟,藉以栖持。不数年曾国藩莅任两江,道经荒刹,观瓦砾纵横,慨然伤之,以名胜之不可湮没,遂大发心以修造。”“云峰老人从法海洞徙任之,省食节用,稍蓄余资又造小楼三间,圆寂后西来上人接住”[18],完成了开创者偶像的重塑。

同治十三年(1874)五月十三日,张謇登金山,“进寺闻钟声,见大众、比丘麇集饭所,斋鱼粥鼓,竞诵多罗。行由奎章亭登妙高台,访法海洞。南徐北固,列若臣从,长风万里,波光拍空,大哉观乎!”光绪十三年(1887)秋郑孝胥登山,“塔耸其前,亦且圯矣。法海洞殆类灶突。”[19]这样,法海与裴头陀成为一个人了,裴公洞逐步“淡出”了旅游者的视野。光绪七年,四川遂宁广德寺清福和尚云游镇江府,“出西门外,到金山江天寺。唐时法海禅师道场。”[20]其后,徐珂编《清稗类钞》卷四记“塔下有法海洞,黝黑不辨手指,有僧居之。洞外有碑曰浮玉山,盖金山旧名为浮玉也。”[21]

在辛亥革命前后,法海洞与法海塑像已广为人知。清末民初学者钱静芳《小说丛考》:“弹词则以镇白蛇者为金山法海。昔游金山,果见临江之处,有法海洞在焉,中凿石佛一尊,佥曰:‘此即金山名僧法海像也。’然安知不因《白蛇》一传,传世已遍,而寺僧故凿此像反愚人者耶?又安知不因金山果有是僧,而编书者乃借之以实镇蛇之人耶!”1948年4月金山寺遭遇火灾,著名词曲作家卢前写《南吕一枝花 吊金山》“裴公枉得金,法海空余洞。荐慈怀蟒女,玉鉴吊坡翁……胜迹寻春梦,江天失大雄!”[22]

《中国民间崇拜》是法国传教士禄是遒结合文献研读和田野调查,撰写而成的关于中国民间神祇信仰的巨著。书中写到作者于20世纪初在镇江金山考察,“到了一个烟雾缭绕的佛洞,辛辣的熏香烟味扑鼻而来,在这祭祀场所经久不散,这里供奉着两尊相貌丑陋的佛像。观音娘娘和眼光娘娘,其前吊挂着一串串作还愿物的铜钱。在这佛洞的深处,裴头陀(法海禅师)像前供着一炷炷香,日夜不熄。这裴头陀是湖南人,在这被称作浮玉山(类似浮在江中一座玉石岛屿)的地方发现了金子。据说裴头陀在此建了寺庙,继续探金活动,就这样此地被改称金山。在金山顶上建有祭祀裴头陀的法海洞。”[23]曾在金山寺驻锡的中国佛教总会首任会长敬安大师八指头陀(1851—1912),在《大沩密印寺四首》序中写到湖南宁乡灵祐禅师,“未几,遭毁教之变,裹首为民。迨相国裴公休节镇潭州,时值宣宗释禁,遂以己舆迎师出山,亲为剃染,广崇檀度,重严像设,从师咨受心要,并舍其子出家,是为裴头陀,即法海也。师令汲水供众,其姊见商悯之,凿石为笕,以代其劳。今寺后有美人笕,乃其遗迹。师得裴公外护,法道大宏。尝以水牯牛语示众,林下拈颂,传为佳话。”诗其二云:“唐时宰相裴公美,曾舍伽蓝布地金。石笕引泉来法乳,旃檀留荫护禅林。悠悠空翠澄昏晓,扰扰浮尘混古今。欲续真灯传佛印,几人能证妙明心。”这与此前高僧的诗及注“训子兼成功德沼,石龙千载施瑶琼。(公有《训子出家文》,兼凿石龙枧)”[24]互为表里,这样,明确将法海与裴头陀合为一僧,视为一人。

近代虚云大师说:“昔裴休丞相送子出家,子是翰林,拜沩山韦占祖,名法海,训以《警策箴》云。”当代星云大师说:“武、宣之际,佛教大难,裴休以重臣出面翼护,中年后茹素,焚香诵经,世称河东大士,送子出家,著有《劝发菩提心文》一卷。”这样汉传佛教将法海列为送子出家经典故事的核心人物。

民国7年(1918)镇江本地学者李丙荣纂辑的《丹徒县志摭馀》引《讷庵随笔》:“法海洞在京口金山,原臆其为裴头陀栖隐处,然法海之名见于稗说,妇孺皆知。《丹徒县志》及‘方外’一门独佚其人。余考法海,金陵人,见颜鲁公湖州乌程县杼山妙喜碑。又杨秉枇杷《杂录》云‘缪雪庄谟有《题法海禅师诗》’。”

民国9年《镇江指南》、民国25年《江苏省会辑要》有“【裴公洞】又名蟒洞,在头陀岩下。胡经谓此即头陀岩获经驱白蟒处,今有头陀像在内。又曰法海洞”,正式将“裴公洞”与“法海洞”合而为一。民国18 年金山江天寺自办佛教刊物《法海波澜》,编者署名“金山法海洞僧仁山”的记载。可以看出,金山寺对法海偶像地位的进一步塑造。

法海洞深约15米,高2米有余,内广约4米,其内原有泥塑涂金的法海像,在有玻璃的佛龛内,旁有一盏长明灯,幽暗神秘。民国初期,扬州某中学学生吴慕先作文《清明日游金山记》发表在上海《少年》1924 年第6期,记有“循阶而上,至法海洞,洞内法海遗骸在焉”。今有人记“但是法海禅师的遗迹倒是有的,在金山半山处有一座山洞,称为法海洞,据说洞里所供的还是法海的肉身像。”(叶灵凤:《叶灵凤文集》第二卷)。在游客心目中,法海的肉身还在!目前的法海洞,是借山崖上一个小崖洞构景,崖边有一道石级直通洞口,洞外接一间小殿,使洞穴空间和建筑空间混为一体。洞中原泥像毁于1967年,1977年本地雕塑家朱庚成重塑法海坐像一尊,略大于常人,慧眼平视,瞻仰者甚多。

对待唐代开山祖师法海这个人物,佛学界均予接纳。震华编《中国佛教人名大辞典》收录福建裴头陀,只字未提金山“裴头陀”,《辞典》“法海”词条除介绍鹤林寺“法海”外,另有“金山法海”词条——“据新《金山志》载为相国休之子也”,震华法师是近代杰出的佛教史家,有“僧中素王”之誉,他曾在镇江竹林寺出家,在宝华山受戒,游历过金山等地,《中国历代佛教人名大辞典》是他的毕生力作,此处反映了近代以来法海(裴头陀)传奇故事的社会影响力,亦见震华的治学严谨。此书后经中国佛教协会整理由上海辞书出版社于1999年出版。

1974年比丘明复编《中国佛学人名大辞典》收录“比丘。河东裴氏子,父休,宣宗时拜相,与宗密、希运等高僧善。海幼知礼佛,志趣超卓,弱冠辞亲出家。父以诗送之,薄海嘉羡。初山居行头陀法,人称裴头陀。既遍干名师,激悟心源。末至北固江中沙洲上结茅不出,后成巨刹,即金山寺也。”

结 语

裴头陀开山伏蟒得金建寺的传说,在各地尤其是江南地区重点寺院传承变异颇多。以汉末译经高僧安世高为例,传记中的神异和非神异叙事,在传承方式上存在差异。在佛教史上,安世高于东汉末入华译经,本不成问题。可是有不少文献称其吴末、西晋。如著名学者汤用彤认为:“汉代译经大概均在洛阳。惟《高僧传》谓安世高曾行迹江南九江、会稽、豫章、广州一带。其所记既涉奇诞,又自相矛盾。盖杂取……诸书,类皆距汉末年代已远,而且均出江南人手笔。六朝时南人好撰神怪小说,其言多不可信。”这是一种学者审慎的处理态度。

不妨一想,汉末大乱,世高到江南,在庐山附近度化“宫亭神”,并在豫章(江西省)创建寺院。这是他一生着墨最多的情节。南朝宋《幽明录》一则无名僧人度化宫亭庙神的故事情节与安世高事迹雷同。众所周知,宗教徒在传教之时,往往会摘选熟悉的宗教经典段落加以讲说,以吸引信徒。在这种动机下,宗教经典文本在实际使用中有时并非“连续的叙事”,而具有素材故事库的特征。那些被摘出反复讲述的段落,属于辅教“故事块”。至于是否被选中成为这种“故事块”,则取决于情节是否具有“开化愚喙,拔邪归正”的效果。驱蟒、得金高僧神异事迹具有这种效果。相反,高僧对佛教经典的研究、翻译活动,本身并不具有这种讲述价值,可能会被弃用。这类高僧的神异叙事借鉴、运用了佛经中的很多情节元素。其神异叙事自然是后来逐渐附加在高僧身上的。

可以看出,从五代以来的“头陀开山得金—裴头陀驱蟒得金建寺—裴休送子出家、裴头陀金山驱蟒建寺—法海就是裴头陀”是本文揭示出故事演变的主脉,金山寺的建寺源头,及与南方各寺院故事相互融合演化,形成了近代的传播格局,裴头陀行迹的叙事与传承,体现出佛教调和民间信仰的努力。这些被佛教徒作为辅教“故事块”反复讲述的过程中,产生了多种改编版本。神异叙事强调业报轮回,基本情节多与佛经叙事相合,此外可能也受到民间传说的影响。这类文本形成过程,也为理解古代传记史料提供了一些启示。

“能受诸佛法,如海受龙雨”(《大方广佛华严经》)“诸法如海”(《大集譬喻王经》),法海一名包容佛法世界。而如法海的法力就来自佛教徒宣扬裴头陀的故事。裴头陀事迹或有“附会”“移植”,人物绝非子虚乌有。山西闻喜(裴氏祖居地)《裴氏世谱》(清嘉庆刻本)也将这位“头陀相公”收录纪念。

回溯本原,裴头陀是金山悠久历史和丰富文化的重要组成。笔者认为,他未必有贵胄身份,或许就是道教人物裴真人的后裔或再传弟子(陶弘景《真诰·稽神枢篇》云“裴真人有弟子三十四人,其十八人学佛道,余者学仙道”),这与南方沿海各地裴真人、裴仙的民间信仰有着特殊渊源,是佛仙合流的另一种形式。恰如明代文学家陆求可所感慨的“自古至今,山湮没不彰者,何可胜数,则必附其人而后名益彰也。金山得裴头陀之金,焦山得焦先生诏不起,金焦之名始著。”[25]真是“天下名山僧占多,金山难忘裴头陀”。