1990—2015年中国主要眼病负担变化趋势分析

2020-06-10胡健萍王冰松董文兰曹凯赵爱萍胡爱莲王宁利

胡健萍,王冰松,董文兰,曹凯,赵爱萍,胡爱莲,王宁利

(1.首都医科大学附属北京同仁医院 北京同仁眼科中心 北京市眼科研究所 眼科学与视觉科学北京市重点实验室,北京 100005;2.中国疾病预防控制中心慢性非传染性疾病预防控制中心,北京 100050; 3.北京科林利康医学研究有限公司,北京 100123)

我国人口数量居世界首位[1],疾病负担较重。随着医疗水平的不断提高,我国人口预期寿命稳步增长,且5岁以下儿童的死亡率明显降低[2-4]。目前,我国的疾病负担主要为由疾病引起的残疾,而非死亡。因此,在延长我国人群预期寿命的同时,改善我国人群的生存质量显得尤为迫切。盲和视力损伤是世界范围内的严重公共卫生、社会和经济问题。视力损伤限制了患者的日常生活,尤其是阅读、室内外活动、休闲生活等,严重影响患者的生活质量。评估视力损伤对人群健康和生活质量的危害是规划卫生资源、制订卫生政策的必要依据。

全球疾病负担研究(Global Burden of Diseases Study,GBD)是华盛顿大学健康测量与评价研究中心发起的全球性合作研究项目,旨在比较疾病、伤残和过早死亡对社会经济及健康的影响,包括疾病的流行病学负担和经济负担两方面,该评价方法实现了对不同疾病、不同时间、不同地域间健康数据的分析比较,是国际认可的疾病负担评价体系[5-7]。目前,关于眼科疾病的疾病负担研究较少。本研究利用GBD 2016的结果对我国1990—2015年眼病引起的视觉健康丢失进行定量分析,以期为降低眼科疾病的健康危害提供参考。

1 资料与方法

1.1一般资料 研究数据来源于GBD 2016(http://ghdx.healthdata.org)。GBD 2016采用统一的标准化分析程序,全面分析和估计了333种疾病和伤害以及84种危险因素的疾病负担,覆盖195个国家和地区[5-6,8-9]。关于GBD的发起和研究设计、数据采集方法和标准化分析程序、统计模型的构建和指标的运算生成参见文献[5-9]。GBD 2016中国数据的主要来源包括全国疾病监测系统、国家卫生服务调查、眼病流行病学调查以及对相关文献的荟萃分析和系统回顾。其中,眼病流行病学调查包括全国普查和基于省市的眼病调查,研究人群覆盖我国大部分地区,包括经济相对发达的城市地区和经济相对落后的农村地区,具有一定的代表性;但该数据库对疾病负担的评价受原始来源数据的限制,存在一定的局限性,我国某些地区或年龄人群眼病调查原始数据的缺失会影响本研究对眼病负担评价结果的代表性和准确性。

1.2评价指标 包括患病率、死亡率、死亡例数、伤残调整寿命年、死亡损失寿命年、伤残损失寿命年(years lived with disability,YLD)等[2,9]。YLD指由于疾病所致伤残引起的任何短期或长期健康寿命损失的年数,用于评估某疾病对生命质量的损伤程度(YLD=患病人数×病程×伤残权重),其中伤残权重由全国范围的伤残权重调查确定。研究参数包括全年龄组YLD、全年龄组YLD率和标准化YLD率,其中全年龄组YLD指全部人群的YLD;全年龄组YLD率指单位人口的YLD,用于评估校正人口规模影响后的伤残疾病负担;标准化YLD率指经世界标准人口校正后的YLD率,用于去除总人口规模和年龄结构对伤残疾病负担评估的影响[10-12]。本研究采用2000—2025年世界卫生组织的世界人口平均年龄结构进行校正[5,9,12]。

1.3数据分析 对1990—2015年中国(未包括中国台湾地区)屈光调节异常、白内障、青光眼、黄斑变性(包括年龄相关性黄斑变性、近视性黄斑变性和其他原因引起的黄斑变性)以及沙眼的全年龄组YLD进行汇总分析,对全年龄组YLD率和标准化YLD率进行分类统计和比较,描述其随时间的动态变化趋势。采用Excel软件进行制图。

2 结 果

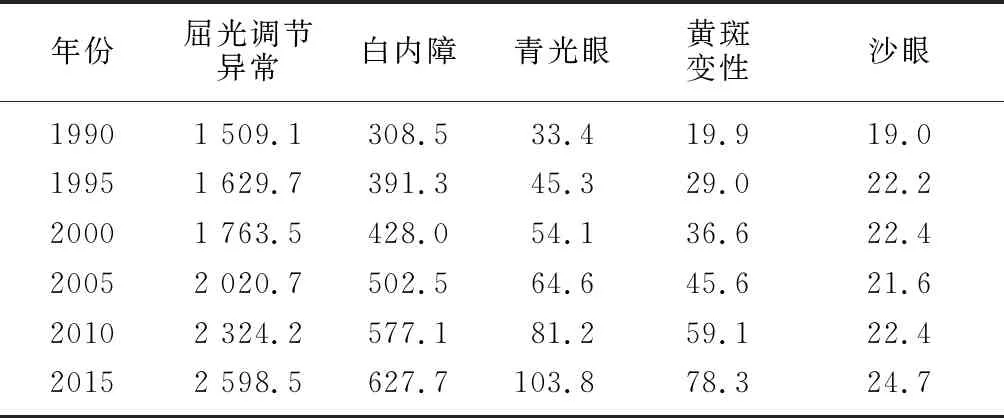

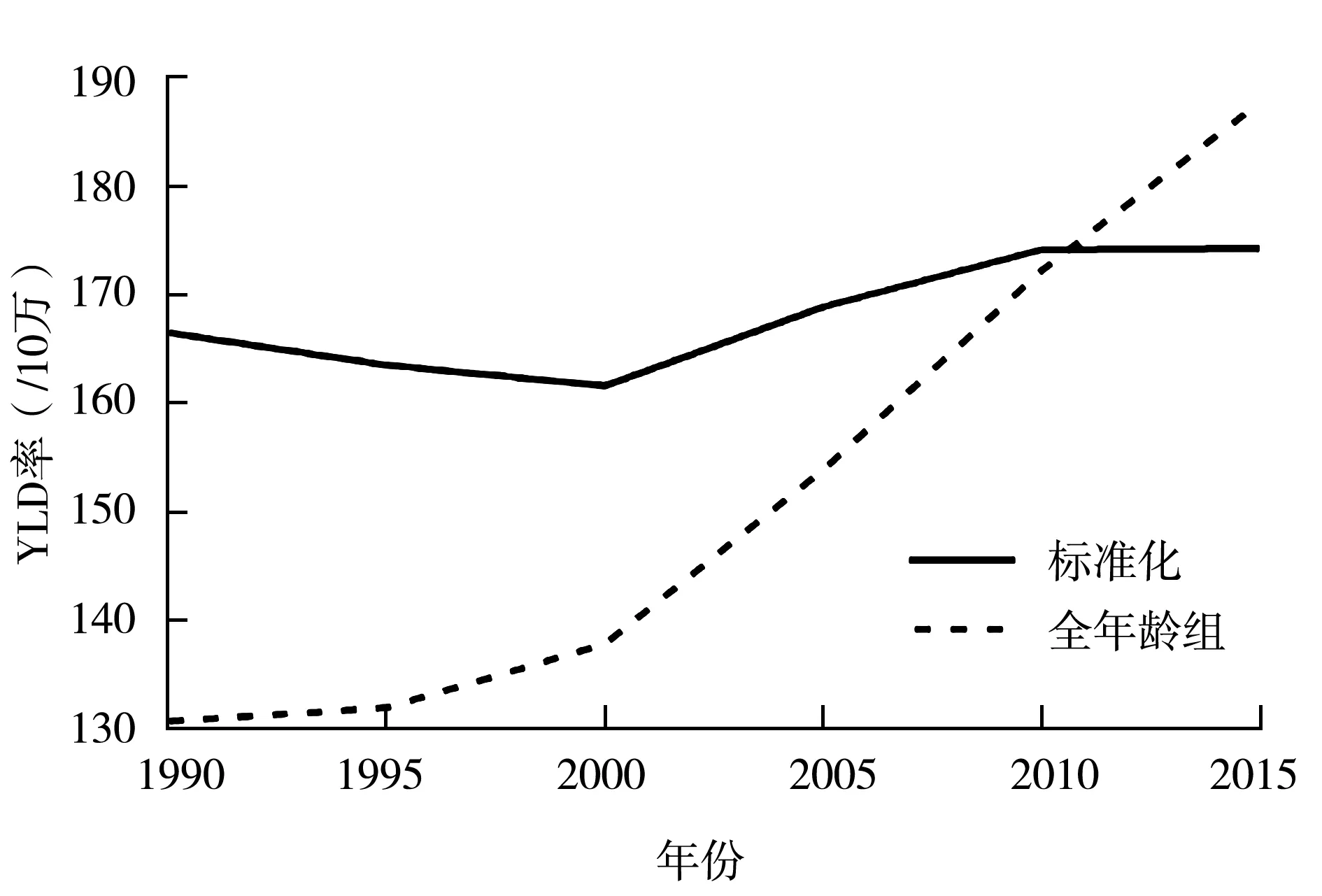

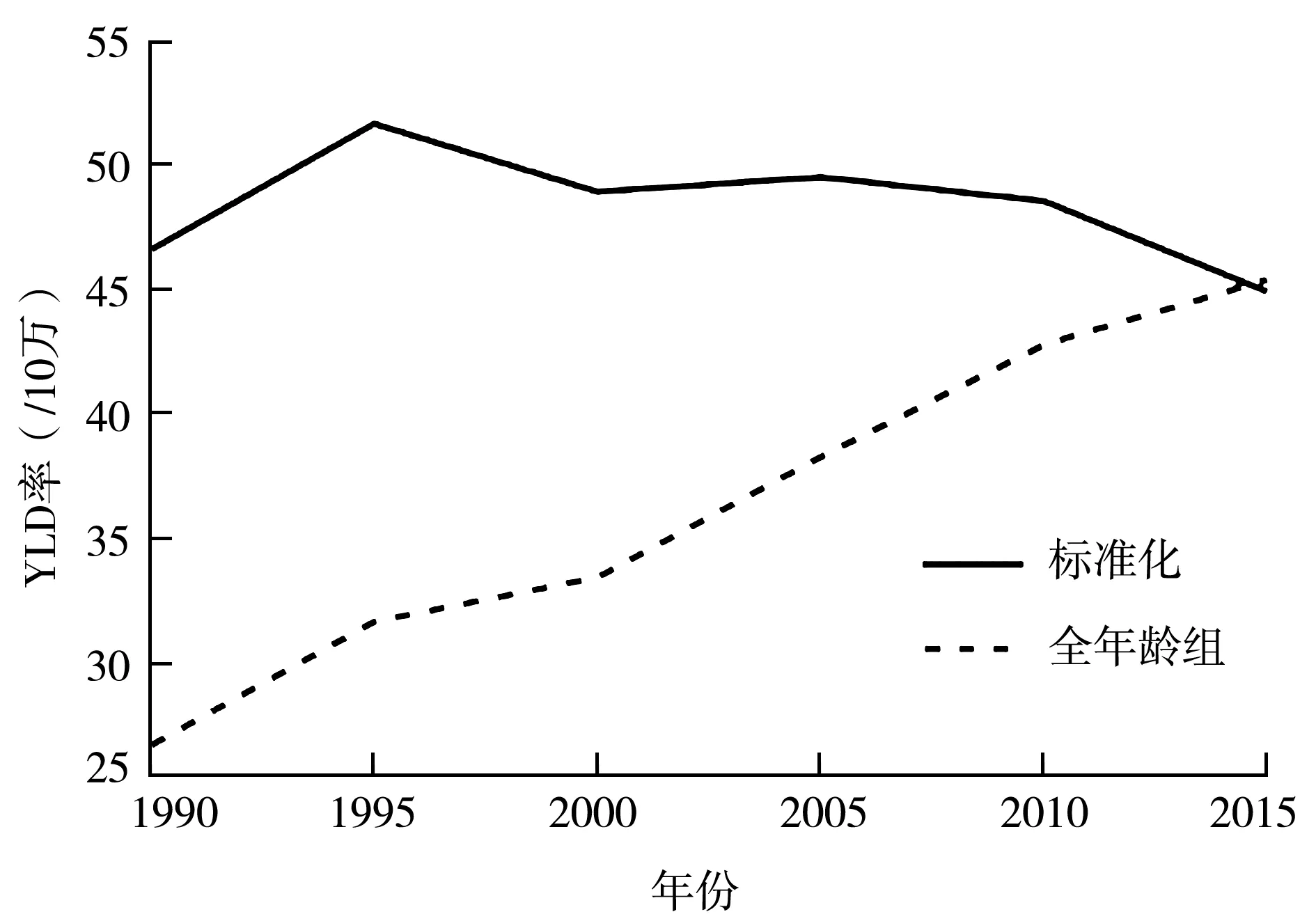

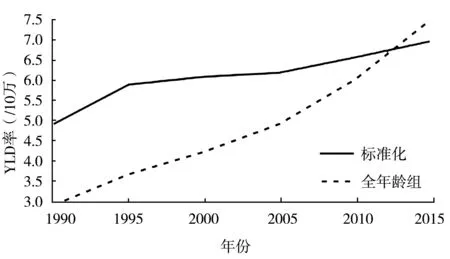

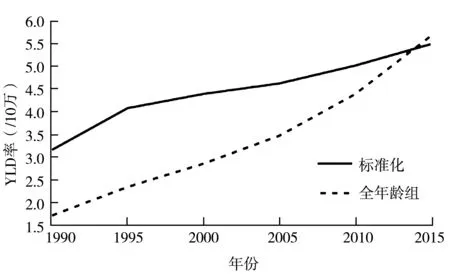

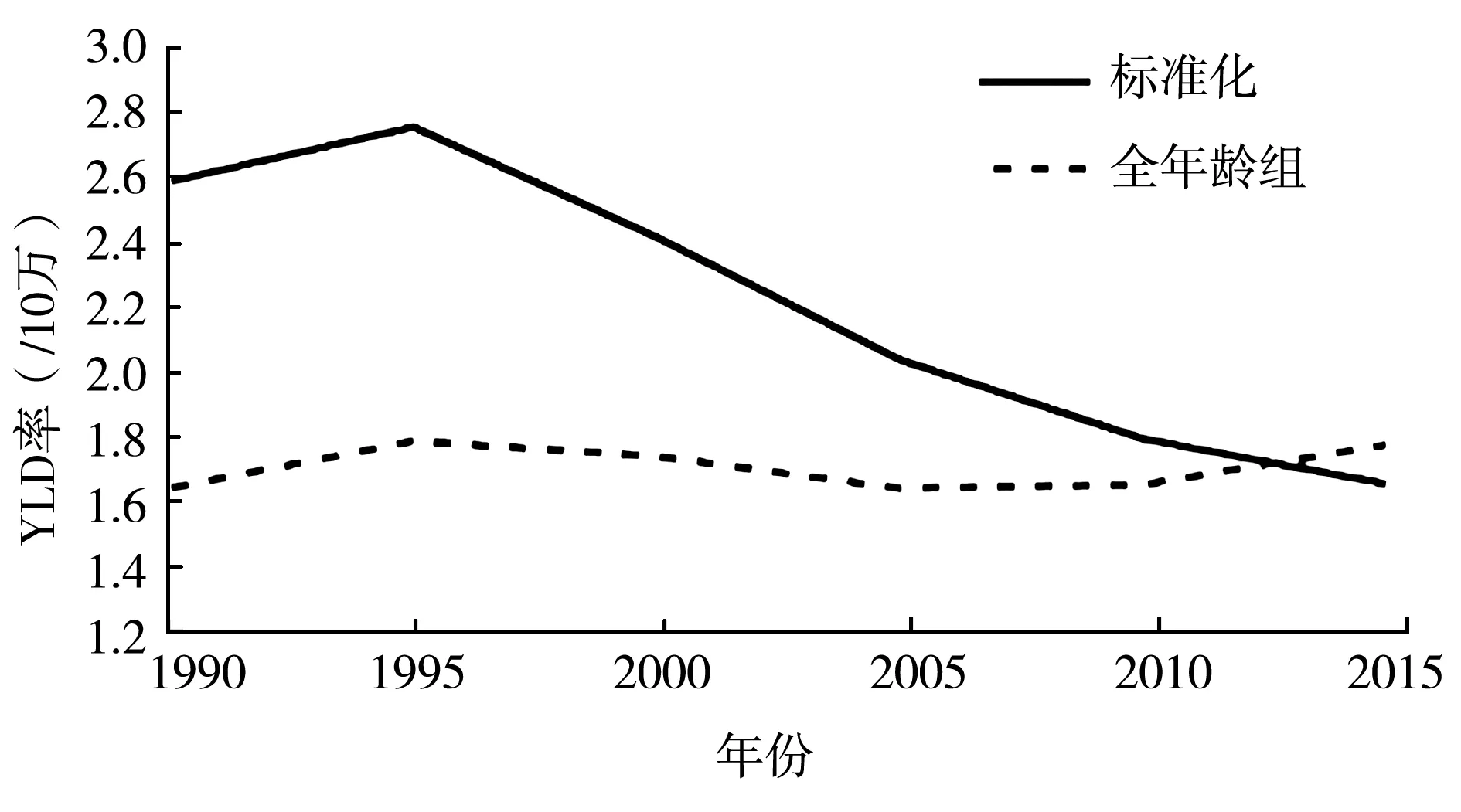

1990—2015年,我国屈光调节异常、白内障、青光眼、黄斑变性的全年龄组YLD均呈逐年上升趋势,沙眼全年龄组YLD也略有升高,见表1。屈光调节异常、白内障、青光眼、黄斑变性的全年龄组YLD率均呈逐年上升趋势,沙眼基本维持不变,见图1~5。而标准化YLD率显示:屈光调节异常的健康损失于1990—2000年逐渐下降,2000年达到最低,2000—2015年缓慢增高,见图1;白内障的健康损失于1990—1995年有所增长,1995年达到最高,2000年有所回落,2000—2010年基本不变,2010—2015年逐渐减少,至2015年达到近25年最低水平,见图2;青光眼和黄斑变性的健康损失于1990—2015年缓慢增长,其中青光眼增长幅度较平稳,2015年青光眼健康损失较1990年升高42.2%,而黄斑变性的增长幅度较大,2015年黄斑变性健康损失较1990年升高73.4%,见图3、4;沙眼的健康损失于1990—1995年略有升高,随后迅速下降,至2015年趋于消失,见图5。

表1 1990—2015年中国主要眼病的全年龄组YLD (×1 000人/年)

YLD:伤残损失寿命年

YLD:伤残损失寿命年

YLD:伤残损失寿命年

YLD:伤残损失寿命年

YLD:伤残损失寿命年

YLD:伤残损失寿命年

3 讨 论

1990—2015年,我国主要眼病疾病负担均呈逐年上升趋势。在各类眼病中,对我国人群视觉健康损伤影响较大的眼病依次为屈光调节异常、白内障、青光眼和黄斑变性。沙眼对我国人群的视觉损伤最小。本研究采用标准化评估方法对近25年来我国主要眼病的发病情况进行汇总分析,目前相关报告较少。

除疾病因素外,人口数量增长、人口老龄化进程加快、人均寿命延长均是疾病总体负担增长的重要原因。由于人口出生率和死亡率的降低,快速老龄化已是全球性的人口结构问题。1990年,我国人口为11.4亿,2015年为14.1亿,人口数量增长了23.7%[1]。在人口绝对数量增长的同时,人口结构也进一步呈现老龄化态势[1]。1956年,联合国制订的老龄化标准为60岁及以上人口占总人口比重>10%或65岁及以上人口占总人口比重>7%[13]。1990年,我国60岁及以上人口占总人口的比重为8.48%,65岁及以上人口占总人口的比重为5.51%;2015年,我国60岁及以上人口占总人口的比重达16.1%,而65岁及以上人口占总人口的比重则达10.5%,具有明显的老龄化特征[14]。据联合国《世界人口展望-2010年修订版》预测,2030年左右我国人口总数将开始负增长,我国人口老龄化的形势将更加严峻[14]。多数眼病(如白内障、青光眼以及黄斑变性)具有与年龄相关的疾病特征,年龄越大,患病率越高,人口老龄化将加重此类眼病的疾病负担。眼科工作者应做好应对人口老龄化的准备,加强老年人群眼病的防控,制订适宜的早期预防、早期筛查、早期诊断措施,建立眼病的长期监测体系。

本研究结果显示,目前屈光调节异常是影响我国人群视觉健康的首位眼病。研究表明,屈光调节异常是导致盲和中重度视觉损伤的重要原因[15-19]。在中欧、东欧等高收入国家,1990年白内障是致盲的主要原因,而2010年黄斑变性和未矫正的屈光调节异常成为主要的致盲原因,其中黄斑变性是主要的致盲原因,而未矫正的屈光调节异常是中重度视觉损伤的主要原因[15]。在东亚、中亚和南亚、东南亚地区,白内障和屈光调节异常仍是致盲和中重度视觉损伤的主要致病原因[16-18]。我国人群近视眼的患病率逐年升高,且呈年轻化趋势,目前我国近视眼人口近4亿,位居世界第一,已成为危害我国人群视觉健康的重大眼病[19-20]。本研究排除人口规模和年龄构成对健康损失的影响,对屈光调节异常标准化YLD率的分析显示,1990—2000年屈光调节异常健康损失的标准化YLD率逐渐下降,2000—2015年转为缓慢逐渐增高。“视觉2020:享有看得见的权力”的目标是在2020年全球行动,尽量降低白内障、沙眼、儿童盲、低视力、屈光调节异常等疾病的致盲发生率,建立以预防为主的疾病防治体系。屈光调节异常类眼病绝大多数可通过佩戴眼镜、改善用眼习惯、加强日常防护等简便易行的措施予以干预和防控,健康工作者应适当对此类眼病予以优先关注。

白内障是影响我国人群健康的第二位眼病,也是我国首位致盲眼病,目前白内障的防控仍是我国眼病工作的重点之一[18,21]。近年来,各级部门对白内障的防控采取了积极的措施,“健康快车”“光明行”以及残联的“复明工程”等均取得了显著成效,为提高我国白内障患者的手术率,改善白内障患者视觉功能做出了贡献。本研究结果显示,排除人口规模和年龄结构的影响,白内障的健康损失于1995年达到最高,随后逐渐回落,并于2015年达到近25年最低水平,可见我国防控白内障的工作取得了有效的进展。

我国黄斑变性和青光眼的眼病负担呈逐年上升趋势。Wong等[18]研究显示,1990—2010年在东亚地区全部致盲眼病中,黄斑变性致盲率已由5.0%升高至6.9%,青光眼致盲率已由3.9%升高至5.4%,可能与生活方式、饮食结构、运动减少等因素相关[22-24]。本研究结果显示,排除人口规模和年龄构成的影响,青光眼和黄斑变性的健康损失仍表现为逐渐增长。此外,由于我国近视眼发病呈低龄化、高患病率趋势,病理性近视导致的黄斑变性也相应增加,因此,我国黄斑变性和青光眼的疾病负担仍需持续关注。

我国对沙眼的控制卓有成效[25]。1956年,汤飞凡等[26]首次成功分离出沙眼衣原体,突破了沙眼病原的世界眼科难题,沙眼致病源的明确为沙眼的防治奠定了基础。此后,我国的沙眼防治工作取得了突出成绩,至2014年,我国已达到世界卫生组织的根治致盲性沙眼要求。本研究结果显示,我国沙眼患病率低,应继续巩固现有防控成果。

本研究仍存在一些不足之处,GBD眼病团队尽可能地收集了已发表或未发表的相关信息[5-9,25-27],但仍无法避免因获取数据的数量和质量带来的偏差,如我国婴幼儿人群眼病流行病学调查数据的缺失导致很难对该部分人群眼病负担做出准确估算和分析,现有GBD数据很可能低估了该类人群的眼病负担,将影响对我国眼科疾病负担估算的代表性和准确性。此外,本研究仅分析了主要眼病,并未囊括全部眼病。GBD研究是国际公认的标准化疾病负担评价方法,但在GBD研究中,糖尿病视网膜病变的疾病负担在糖尿病疾病中估算,并未单独对糖尿病视网膜病变进行评价[12]。

综上所述,排除人口规模和年龄结构的影响,1990—2015年我国白内障和沙眼的控制较理想,而屈光调节异常、青光眼、黄斑变性的疾病负担增加。