“解痉纠偏”针法结合新Bobath技术防治中风后痉挛临床研究

2020-06-05李书雅韩润霞

刘 娇,李书雅,张 捷,韩润霞

(1.山西中医药大学,山西 太原 030024;2.山西中医学院第三中医院,山西 太原 030006)

中风也叫“脑卒中”,包括脑梗塞和脑出血,是一种急性脑血管疾病。在我国中风已成为主要的致残和死亡原因之一[1],而中风后痉挛是致残的主要原因之一。近来年中风发病率逐年上升,且呈低龄化趋势。为寻求一种绿色、可持续、经济的康复方案,现将“解痉纠偏”针法[2]结合新Bobath技术临床应用报道如下。

1 资料与方法

1.1 临床资料

选取2018年1月-2018年12月就诊于山西中医学院第三中医院脑病科、康复科住院的患者,共收集符合纳入标准的患者90例,按照随机数字表法分为A、B、C 3组各30例。A组男16例,女14例;平均年龄(54.5±11.0)岁;平均病程(50.5±13.0)天;类型:脑梗塞17例,脑出血13例。B组男15例,女15例;平均年龄(53.6±13.0)岁;平均病程(51.3±13.0)天;类型:脑梗塞16例,脑出血14例。C组男17例,女13例;平均年龄(53.2±12.0)岁;平均病程(51.6±14.0)天;类型:脑梗塞17例,脑出血13例。3组患者的性别、年龄、病程、卒中类型等一般资料经统计学处理,组间比较差异均无统计学意义(P均>0.05),组间均具有可比性。

1.2 诊断标准

①符合中华医学会神经病学分会编写的《中国脑血管病防治指南与共识》(2010)中相关诊断标准[3];②符合脑卒中痉挛性偏瘫诊断标准[4];③改良Ashworth评定中风偏瘫肢体肌张力≥1级且≤3级者。

1.3 纳入标准

①年龄18~75岁,符合上述诊断标准者,生命体征平稳,病情不再进展,48h后治疗;②首次发病,且病程在2周至3个月;③改良Ashworth评定中风偏瘫肢体肌张力≥1级且≤3级者;④意识清醒,生命体征平稳,且无明显认知功能障碍者;⑤签署知情同意书者。

1.4 排除标准

①既往有运动功能障碍者;②合并有严重的高血压、冠心病、重症糖尿病、肺内感染、肾功能障碍及精神病史者;③同时服用其他具有骨骼肌松弛作用的药物者;④伴有失认症和智能障碍者;⑤不能积极配合针刺治疗者。

1.5 治疗方法

1.5.1 基础治疗 所有患者均给予一般对症治疗,如调节血压、控制血糖、抗凝、抗血小板聚集、调脂稳斑等。根据病情均给予常规康复护理。

1.5.2 分组治疗 A组(“解痉纠偏”针法结合新Bobath康复训练组):“解痉纠偏”针法主穴:百会、至阳、尺泽、委中、小海、照海;辅穴:神庭、承山、阴陵泉、阳溪、郄门。操作方法:针刺前患者穴位局部消毒后,主穴针刺方法:百会穴平刺1寸,平补平泻;至阳穴点刺不留针;尺泽、委中直刺1~1.5寸,捻转泻法,手法宜重;小海直刺0.5寸,捻转泻法,手法宜重;照海穴直刺0.5寸,捻转补法,手法宜轻;辅穴针刺方法:神庭穴平刺1寸,平补平泻;承山穴、阴陵泉穴直刺1寸,提插补法,手法宜轻;阳溪穴直刺0.5寸,捻转补法,手法宜轻;郄门穴直刺1寸,捻转泻法,手法宜重。针刺得气后留针30 min。新Bobath康复训练[5-6]:①核心控制下肩胛骨运动训练:包括肩胛骨各方向运动,菱形肌、前锯肌、胸大肌、胸小肌等肌肉的松解,并利用滞空手法诱导肩胛骨稳定;②肩胛带与前臂联系运动训练:包括肩关节的前屈、外展、后伸训练;③肘关节、腕关节的姿势控制训练:包括腕横韧带、鱼际肌、骨间蚓状肌松解及单指运动训练;④手指塑形与抓握够取训练:包括前臂、上肢、手在核心控制下的姿势控制训练,手指蚓状手抓握、松解、够取训练。疗程:“解痉纠偏”针法每日治疗1次,每周连续治疗6次,期间休息1天,3周为1个疗程,共治疗2个疗程;新Bobath康复技术在每日针刺结束后治疗1次,每次治疗30 min。B组(“解痉纠偏”针法组):取穴及操作方法同上。疗程:“解痉纠偏”针法每日治疗1次,每周连续治疗6次,期间休息1天,3周为1个疗程,共治疗2个疗程。C组(新Bobath康复训练组):具体操作手法同上。疗程:新Bobath康复训练每日治疗1次,每次治疗30 min,每周连续治疗6次,期间休息1天,以3周为1个疗程,共治疗2个疗程。

1.6 观察指标

①痉挛程度:采用目前临床常用的改良Ashworth痉挛量表(MAS),共分6级,等级越高表明痉挛程度越严重;②运动功能评定:采用简式Fugl-Meyer评价(FMA),得分越高表明运动功能越好,得分越低表明运动障碍越严重;③日常生活能力:采用Barthel氏ADL指数法,≤20分为极严重功能缺陷,21~40分为严重功能缺陷,41~60分为中度功能缺陷,>60分为轻度功能缺陷,100分为生活完全能够自理。

1.7 统计学处理

2 结果

2.1 病例完成研究情况

治疗3周后A组因出现肺部感染脱落1例,B组和C组无脱落。

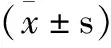

2.2 改良Ashworth痉挛量表(MAS)比较

组内比较结果显示,A、B、C 3组治疗后Ashworth痉挛分级低于治疗前,差异具有统计学意义(P均<0.05);组间比较,A组治疗3周、治疗6周后Ashworth痉挛分级分别低于B组、C组,差异均具有统计学意义(P均<0.05)。见表1。

表1 3组患者治疗前后改良Ashworth痉挛分级比较 (n)

2.3 简式Fugl-Meyer评价(FMA)比较

组内比较,A、B、C 3组治疗后Fugl-Meyer评分均高于治疗前,差异均具有统计学意义(P均<0.05);组间比较,A组治疗3周、治疗6周后Fugl-Meyer评分分别高于B组、C组,差异均具有统计学意义(P<0.05)。见表2。

表2 3组患者治疗前后简式Fugl-Meyer评分比较 分)

2.4 Barthel氏ADL指数法评分比较

组内比较,A、B、C 3组治疗后ADL指数评分均高于治疗前,差异均具有统计学意义(P均<0.05);组间比较,A组治疗3周、治疗6周后ADL指数评分分别高于B组、C组,差异均具有统计学意义(P均<0.05)。见表3。

表3 3组患者治疗前后ADL指数评分比较 分)

3 讨论

中风后痉挛状态是脑卒中后最严重的并发症之一,一般从脑卒中发病约3周后出现,是由上运动神经元损害引起的肢体瘫痪[7],临床表现为肌群的肌张力增高,协调异常的运动模式[8]。中风后痉挛状态的发病机制目前尚不十分清楚,倾向于两种:①神经递质的失衡和紊乱:中风后痉挛状态在形成的过程中与兴奋性的神经递质、抑制性的神经递质和协调性的神经递质相关,其中兴奋性神经递质主要包括谷氨酸(Glu)和天冬氨酸(Asp),抑制性神经递质主要包括甘氨酸(Gly)和γ-氨基丁酸(GABA),协调性神经递质包括去甲肾上腺素NE和5-羟色胺(5-TH)[9]。中风后痉挛状态的发病机制主要是兴奋性的神经递质如Glu、Asp等绝对性或单相增加,或是抑制性神经递质如GABA、Gly等绝对性或单相减少,或是Glu/GABA比值增大[10]。②中枢性运动抑制系统受损:痉挛是由于上运动神经元(锥体束)的损害,上位中枢对脊髓的易化作用消失,脊髓前角的α运动神经元和γ运动神经元相互制约、相互作用失衡[11],造成γ运动神经元占优势,使中枢性运动抑制系统作用减弱,致使低级中枢的原始功能释放,引起以速度依赖性牵张反射(H反射)增强为特征的肌张力亢进状态,临床上出现以上肢屈肌肌群和下肢伸肌肌群为主的患侧肢体痉挛状态[12],伴有疼痛、关节僵硬畸形、关节活动范围减少等症状,严重影响患者肢体运动功能恢复及生活质量的改善。

中医学认为中风的基本病机总属阴阳失调,气血逆乱;病位在心、脑,与肝、肾密切相关;病理因素主要为风、火、痰、气、瘀;病理性质多属本虚标实,肝肾阴虚为本,风、火、痰、气、瘀为发病之标,两者可互为因果关系。脑卒中后偏瘫肢体痉挛、关节屈伸不利属于祖国医学“筋病”“痉证”的范畴。《素问·痹论》载:“痹在于筋,则屈不伸。”《灵枢·经筋》载:“经筋之病,寒则反折筋急,热则筋弛纵不收,阴痿不用。阳急则反折,阴急则俯不伸。”临证《指南医案·中风》载:“若肢体拘挛,半身不遂……风阳夹痰火壅塞,以致营卫脉络失和。”[13]“阴跷为病,阳缓而阴急”“阳跷为病,阴缓而阳急”,形成了以上肢屈肌、下肢伸肌痉挛的运动模式。

笔者导师张捷主任医师在师怀堂老教授“治中风独取督脉”的学术思想上总结衍生出一套脑病特色针法,以“通督调神”为核心思想,中医认为“脑为元神之府”,指出督脉与脑密切相关,该套针法包括:中风后痉挛状态运用“解痉纠偏”针法,中风后失语运用“解语利窍”针法,中风后尿失禁运用“通督调神,益肾固泉”针法等。本研究中“解痉纠偏”针法重视督脉取穴,通过针刺督脉穴位,达到“督脉通,脑窍聪”的功效;阴阳经脉相配取穴,从阴引阳,从阳引阴[14],使阴阳经脉达到平衡,缓解痉挛状态;通过针刺拮抗肌部位的穴位,增加拮抗肌的肌张力从而缓解肢体痉挛。

新Bobath概念是针对中枢神经系统损伤导致姿势张力、运动控制、功能障碍者进行评定与治疗的一种治疗技术,并通过感觉输入调整姿势控制与选择性运动,最大限度引出肢体运动功能。新Bobath技术在偏瘫手功能训练中强调近端肩胛骨稳定性控制训练,重点强化菱形肌、肩胛下肌及前锯肌的选择性训练,注重加强肩胛带与前臂联系的运动训练,以提高偏瘫手的运动功能[15]。

本研究将“解痉纠偏”针法与新Bobath技术相结合,通过充分发挥中医针灸特色结合西医康复训练,采用一种绿色、可持续、无毒副作用的治疗方法最大限度地降低患者患肢肌张力,以缓解患者中风后痉挛状态,虽然此方法在临床中已取得了一定疗效,但仍有不足之处,需进一步从病理机制等方面找寻中风后痉挛状态的更好治疗方案。