项目进村与乡村公共品供给不平衡

——基于村干部能动性的视角

2020-06-04李京蓉

李京蓉,申 云

(1.西南财经大学 工商管理学院,成都611130;2.四川农业大学 经济学院,成都611130)

税费改革之后,村庄公共品供给除了普惠性的科层制政府项目之外,大多只能依靠申报竞争性的政府项目以及自筹方式来进行村庄建设,乡村自身的资源禀赋差距间接导致农村公共品供需失衡和错配问题①刘宁《选择性治理:税费改革后的乡镇治理模式——以山东桥镇为例》,华中师范大学2015年博士学位论文,第68页。。在精准扶贫和乡村振兴战略协同背景下,由于不同乡村之间在项目进村过程中获取公共资源的能力上存在差异性(本文仅指竞争性项目进村),前期资源禀赋较好的村庄在项目进村中往往更具优势,造成基础条件较好的村庄与资源禀赋相对较差的村庄之间存在村干部“跑项目”和“躲项目”的极端现象,直接造成项目进村过程中的“马太效应”②张新文、高啸、戴芬园《农村公共服务项目化供给中的马太效应探究》,《宁夏社会科学》2018年第6期,第117-122页。,即存在部分“富村愈富、贫村愈贫”的现象,乡村公共品供给不平衡程度存在两极分化趋势。在不同乡村之间项目供给上,有限的政府项目资源普遍存在选择性供给,村干部在“跑项目”上的努力程度对项目进村具有重要作用,但上级政府垂直管理部门在项目供给上却存在明显的“相机抉择”行为①李祖佩、杜姣《分配型协商民主:“项目进村”中村级民主的实践逻辑及其解释》,《中国行政管理》2018年第3期,第76-84页。,毕竟自上而下的公共品供给模式下,基层村干部的能动性并不能起到决定性作用,干群信任质量对于项目的“最后一公里”落地实施也至关重要。

为此,本文基于村干部能动性的视角,探讨项目进村过程中影响乡村公共品供给不平衡的作用机制。由于村干部对“跑项目”的努力程度在村干部政治资本获取上发挥着重要作用,也是维持其自身利益的重要体现,而村干部与村民之间的信任质量也决定着项目能否进村并成功落地实施,成为项目进村“最后一公里”难题②王海娟《项目制与农村公共品供给“最后一公里”难题》,《华中农业大学学报(社会科学版)》2015年第4期,第62-67页。。本文的主要创新点在于:一是从村干部能动性的视角,分析村干部在“跑项目”过程中的行为动机,并探讨村干部“跑项目”的努力程度对乡村公共品供给不平衡的作用机理;二是从干群信任质量的维度分析了村干部在不同场域下积极“跑项目”和“躲项目”的行为逻辑,阐释了项目进村过程中干群信任质量对乡村公共品供给不平衡的影响机制;三是构建政府信任、人际信任和交易信任的分类框架,通过信任的广度和深度指标来衡量信任质量,有利于为丰富相关文献提供新的理论和经验证据。

一 理论假说

分税制改革后,农村财权和事权的不匹配造成村庄内部存在严重的“财空权虚”问题③周雪光、程宇《通往集体债务之路:政府组织、社会制度与乡村中国的公共产品供给》,《公共行政评论》2012年第1期,第46-77、180页。。虽然每年都有大量的惠农项目进入农村,但在不同村庄之间分配上却存在较大的差异性。惠农项目主要包括普惠性和竞争性两类,普惠性项目由于涉及面广、人均项目资金少的特点,难以支撑乡村公共品的投资建设;农业税取消后,通过“跑项目”来争取各类竞争性项目成为各地村干部发展本村经济和维持自身政治资源的重要渠道。较多满足条件的村庄和有限的竞争性项目之间的矛盾是造成村庄之间项目供给不平衡的直接原因。县级政府对于竞争性项目分配具有较大的决定权和选择权,这也直接为村干部运用各种关系和资源去“跑项目”提供了空间,成为项目进村资源分配中的重要前提。由于项目进村涉及的资金规模相对较大,基层政府在公共品供给和执行过程中存在选择性供给和“逐利塑权”的动机④曹海林、俞辉《“项目进村”乡镇政府选择性供给的后果及其矫正》,《中国行政管理》2018年第3期,第69-75页。,使得在项目资源配置上,各乡村往往需要不断向上“跑项目”才有可能实现项目进村。村干部“跑项目”的能动性越强,向上级政府垂直管理部门去积极争取项目落地的主观动机也越强。干群信任质量可以提供稳定的心理预期,进而降低由于信息不对称带来的交易成本。相关研究也表明,信任对于降低合作或交易的信息搜寻成本、协商成本、监督和执行成本,契约安排及防御成本都具有明显的效果⑤刘凤委、李琳、薛云奎《信任、交易成本与商业信用模式》,《经济研究》2009年第8期,第60-72页。。特别是对于干群信任质量越高的村庄,项目进村的交易成本也相对越低。村干部与政府垂直管理部门的合作关系越融洽,在项目分配上政府垂直管理部门往往具有一定的相机抉择偏好,从而使得村干部的个人能力和“面子”在项目进村过程中发挥着非常重要作用⑥孙新华《“项目进村”的私人化运作与村庄建设困境——基于湘中英村的经验》,《现代城市研究》2016年第10期,第16-21页。,这也间接地造成不同村庄村干部能力和干群信任质量的差异性带来不同乡村公共品供给上的差异性。由此,得出如下假说:

H1:干群信任质量越高、村干部的个人能力越强,以及村干部与上级政府部门的关系越紧密,越有利于该村庄“项目进村”的落地实施,有可能间接扩大村庄之间乡村公共品供给的不平衡程度。

虽然政府垂直管理部门更倾向于将农村公共品投入到信任质量更高的乡村社会,但也不容忽视的是基层政府在整个决策体系中的作用,老百姓对村干部的工作满意度评价也是维系和提升干群信任质量的重要体现。由于乡村社会“不患寡而患不均”的平均主义思想,对于邻近区域农村公共品不平衡的容忍程度较低。村干部往往把项目进村作为维系其个人政治资本的重要筹码,普遍存在“相机行事”的治理取向⑦李祖佩《项目下乡、乡镇政府“自利”与基层治理困境——基于某国家级贫困县的涉农项目运作的实证分析》,《南京农业大学学报(社会科学版)》2014年第5期,第18-25页。。村干部会选择性地自下而上地争取各种竞争性项目,凭借村干部个人能力和政治资源来获得项目资源的进村,村干部争取项目的努力程度逐渐成为维系和巩固其政治资本和声誉资本的重要砝码。即村干部与上级部门的关系越好,彼此之间的信任程度越高,越有利于提升项目进村的成功率。但在实践中,部分项目进村(如田园综合体项目、“一村一品”项目)需要所在村具有较好的经济基础或者承载项目发展的条件,而经济基础和项目承载条件等资源禀赋较差的村庄,村干部“跑项目”的努力程度越弱,竞争性项目最终成功落地的概率也越低,从而导致不同资源禀赋条件和不同类型的村干部在项目进村过程中存在选择性的“跑项目”和“躲项目”现象,直接或间接地导致乡村公共品供给上的不平衡。为此,提出如下假说:

H2:经济基础和项目承载条件好的乡村,村干部“跑项目”的能动性和努力程度越高,越有利于获得项目进村的资格;反之,经济基础和项目承载能力越差的村庄,村干部的能动性和争取项目的努力程度越低,越不利于项目进村,间接导致乡村公共品供给的不平衡。

在税费改革之前,我国乡村项目供给模式基本上实行“制度外的自上而下决策机制”①叶兴庆《论农村公共产品供给体制的改革》,《经济研究》1997年第6期,第57-62页。。税费改革之后,由于政府主要以“专项资金”的方式将大量惠农资金投向农村,造成乡村项目供给“自上而下决策机制”被强化,形成公共品供给制度内的自上而下决策机制②桂华《项目制与农村公共品供给体制分析——以农地整治为例》,《政治学研究》2014年第4期,第50-62页。。而村干部在“跑项目”中则采取“自下而上”的竞争锦标赛模式,政府在项目进村中普遍存在“相机行事”的治理取向③王海员、陈东平《村庄民主化治理与农村公共品供给》,《中国农村经济》2012年第6期,第72-84、96页。,当村干部与政府部门之间的信任质量越高时,村干部在村民中的权威性也越强,越能促进项目进村的成功落地和实施。随着信息公开制度的不断完善,政府项目审批之后往往需要进行信息公开。同时,在重塑乡村治理体系框架下,村干部的主观能动性、健全的村规民约以及群众对政府的满意度评价等事项也被部分地方基层政府纳入政绩考核的重要指标④贾晋、李雪峰《政府职能、居民评价与乡镇政府满意度——基于10省1336个样本的实证分析》,《公共行政评论》2017年第3期,第164-183、217-218页。。村干部的选举和声誉机制有利于地方政府根据民众要求进行公共品投资⑤Besley Timothy,Coate Stephen,“Centralized versus Decentralized Provision of Local Public Goods:A Political Economy Approach,”Journal of Public Economics 87,no.12(2003):2611-2637.,提高公共品供给和服务的匹配满意度。声誉机制的作用和信息公开机制的不断健全,有利于降低乡村干部在公共品资源配置上“相机抉择”造成的公共品供给上的不平衡。虽然这种歧视性偏见不可避免,但随着体制机制的不断改革健全,在一定程度上将呈逐渐收敛的趋势。由此,得到如下假说:

H3:信息公开和声誉软约束越强,越能约束村干部在资源配置上“相机抉择”,从而降低项目供给上的不平衡程度。

二 数据来源、变量测度及说明

(一)数据来源

本文使用的居民微观调查数据来自2008年7月至2011年4月进行的中国乡镇民主与治理调查(CRDGS)⑥感谢南开大学周恩来政府管理学院马得勇教授及其他工作人员提供的数据协助,该数据后续未做相应的跟踪调查,本文仅能以此数据来进行分析。,主要针对农户社会意识和政府满意度等方面进行访谈调查。样本覆盖四川、云南、河南、天津、江苏、河北、浙江、湖北、甘肃和北京等十个省、市,涉及24个乡镇56个村,调查农户有效问卷2329份。该数据样本采用非概率抽样方法,在每个乡镇选取2-3个村,然后根据所调查的农户所有家庭成员进行问卷调查(除去未成年人和年纪过大和交流困难者)。调查内容包括村民与乡村干部在政治信任、社会资本、基层治理创新和民主发展等方面,通过项目公共品供给的需求方来间接测度项目供给层面的不平衡状况。

(二)信任的分类

已有研究大多基于不同视角对信任进行了多维度的界定,普遍认为信任是构成交易或者合作关系的基石。正因如此,信任被普遍认为是除物质资本和人力资本之外决定一个国家经济增长和社会进步的一种社会资本①张维迎、柯荣住《信任及其解释:来自中国的跨省调查分析》,《经济研究》2002年第10期,第59-70、96页。。中国乡村社会具有典型的以家族为中心的差序格局特征②费孝通《乡土中国》,人民出版社2012年版,第113页。,这种社会格局下的信任可划分为三个层面:一是人际信任,是指基于血缘、地缘及宗族等为纽带的信任;二是交易信任,是指基于交易活动以及经济互动产生的信任;三是政府信任,是指基于对政府部门制定的正式制度(法律法规等)的信任。信任质量是建立在这三个维度基础上的用于促进交易与合作的有效程度,即有效信任的部分。

根据前面的分析,本文把信任变量分为人际信任、政府信任、交易信任三个层面:以对“自己家人的信任”、“亲戚的信任”、“好朋友的信任”、“对陌生人的信任”等指标来衡量人际信任水平;以对“本地法院”、“省级党委和政府”、“县级党委和政府”、“本地的乡镇党委和政府”、“本地警察”的信任度等指标来衡量政府信任水平;通过对“生意伙伴或合伙人”来衡量交易信任水平。根据调查问卷中对信任的表述,本文将信任的变量进行优先序排列,发现信任的最核心圈层主要是围绕以家人、亲戚和好朋友之间人际信任,然后扩展到以政府职能部门等为基础的政府信任,最外围的是以生意伙伴为主的交易信任,最不信任的层面来自于陌生人。为了将信任变量减少为几个便于分析的变量,本文对这些信任变量进行因子分析,得到KMO检验值为0.852,Bartlett检验p值为0.000,说明变量之间存在相关性可以进行因子分析。此外,结合变量的特征值和对方差的贡献共提取3个信任因子,对方差的贡献度累计达到65.05%,运用方差最大正交旋转法得到因子旋转载荷矩阵。根据不同变量在因子上的载荷,分为“政府信任”因子、“亲朋信任”因子和“交易信任”因子,三类信任因子的载荷分别达到0.7548、0.7503和0.58,说明这三类信任因子能够大部分解释现有社会格局下的信任关系状况,相关问卷设置和变量选取总体上代表了信任质量水平,为有效检验信任质量提供科学依据。

(三)信任质量测度

为了测度信任质量,借鉴信任中心度理论和Hochberg③Yael V.Hochberg,Alexander Ljungqvist,Yang Lu,“Whom you know Matters:Ventures Capital Networks and Investment Performance,”The Journal of Finance 62,no.1(2007):251-301.对测度人际关系信任质量的指标体系,我们选取农户和乡村干部之间的联系作为网络节点,通过信任广度和信任深度来构建信任质量指标。目前,该测度指标体系广泛应用于校友关系、社会关系、政社关系网络等层面④陈运森、谢德仁《网络位置、独立董事治理与投资效率》,《管理世界》2011年第7期,第113-127页。,成为测度人际关系网络中信任广度和信任深度的重要指标⑤申宇、赵静梅、何欣《校友关系网络、基金投资业绩与“小圈子”效应》,《经济学(季刊)》2016年第1期,第403-428页。,得到较多学者的认可。

1.信任广度指标

信任广度一般包括直接信任和间接信任两个维度。在直接信任(Degree)层面,主要是衡量农户与村干部i直接联系的数量,该指标值越大,说明村干部与农户之间在业务范围和服务广度上越大,相比未产生直接联系的农户而言,二者产生直接信任关系的强度也可能越高,村干部在争取项目方面可能会对具有直接信任和关系强度越高的村庄给予优先照顾。直接信任计算的是政府人员或乡村干部i的信任圈内直接面对的农户数。具体表达式为:其中i为政府人员或乡村干部,j为农户,X ij表示i,j的网络连接,如果二者存在信任关系,则赋值为1,否则赋值为0,g为网络节点总数,g-1主要用来消除规模差异。在间接信任层面,主要是通过信任中介(Between)指标来衡量。信任中介通过政府人员或乡村干部i的连接,测度农户与乡村干部之间通过间接方式被连接起来的数量,比如乡村干部通过当地能人或人缘关系强的农户来间接联系到的农户数,反映间接信任关系。具体计算公式为:Between=其中,g jk是两农户对公权力信任之间经过的路径数,g jk(ni)表示两个农户对公权力信任网络联系中包含的政府人员或乡村干部i的数量。信任广度从直接和间接两个维度考察农户与村干部之间的信任关系程度,为定量化的考察干群信任关系提供了科学测度依据。

2.信任深度指标

亲疏中心度主要是指在信任关系网络中,与村干部或村民有直接或间接关系的所有节点数的倒数。即亲疏中心度计算的是村干部i所有信任程度关系之和的倒数,这也意味着乡村干部i的信任程度越高,其平均与每一个农户的信任关系资源就越少。其计算公式为,其中d(i,j)是两个节点i到j的最短信任程度之间的差值。

3.信任质量指标处理

首先,直接信任反映的是信任的广度,该指标越大,说明乡村干部被信任的范围越广,社交圈子交集越多,在民众心中的影响力和威权力越大。然而,信任的广度越大,信任的冗余就会越多,信任的质量就会受到影响。其次,信任中介主要反映信任的控制程度,反映村干部与村民之间传递信任的独立性。该指标越大,说明该关键人物的信任广度越高,但也无法避免关键人物通过隐瞒或者扭曲民众的信任来误导农村公共品的供给。最后,亲疏中心度衡量的是信任传递的质量①信任质量的具体处理步骤如下:首先,对每位乡村干部命名一个唯一的标识,然后根据信任关系整理出村干部与村民的矩阵A[0,1],如果二者之间存在信任关系,则赋值为1,否则赋值为0。其次,将二模矩阵A[0,1]与其转置矩阵相乘,得到新矩阵B,为满足信任网络一模矩阵的要求,我们将矩阵对角线值全部赋值为0,对于矩阵非对角线上的数值,其大小对应着信任联系的交集个数。比如乡村干部只与一个农户存在信任交集,则数值为1;如果乡村干部与两个农户存在信任关系交集,则数值为2;如果不存在信任交集,则数值为0。最后,得到一模矩阵后,调用R软件的igarch包的中心度函数,分别得到每个公权力人员标准化后的三个信任指标(直接信任、信任中介和亲疏中心度)。对于每个农户而言,我们以乡村干部的信任指标中位数作为信任关系网络的主要研究变量,并以信任指标最大值作为稳健性检验。,该指标越大,信任被传递的速度和真实度越高。相比信任广度指标而言,亲疏中心度指标反映的信任质量和深度较高,但独立性较弱,往往需要依赖其他人的传递信息。

4.项目供给不平衡测度

目前,国内针对农村项目供给相关的资料信息未能有效公开,无法直接从已有资料中检验项目供给方如何选择项目资源分配状况,但对乡村地区的项目需求却能较好地测度,比如村民对政府项目是否落地以及是否得到有效开展实施。为了反映项目供给不平衡程度,我们根据调查问卷中村民对乡镇基层政府在项目供给和服务方面的综合评价来间接测度公共品供给的不平衡程度,从需求的视角来检验供需匹配的差异性,也是目前学术界较为常用的做法。具体而言,我们根据问卷调查内容,对问卷中涉及的乡村基础设施建设、老弱孤残救助、医疗卫生服务、农林牧渔技术指导、村民困难及时处理等执行情况、农业救济补贴、教育环境改善以及保护环境等八个方面来体现乡村项目供给状况,然后根据村民对相关问题的评价进行赋值,分别为很不好=1;不太好=2;一般=3;比较好=4;很好=5。根据赋值后的结果求得各自村民的公共品供给水平的评价均值,然后根据综合评价均值进行排序,测算出公共品供给不平衡程度。具体计算公式为:Imbalance其中,W i是按照分组后各组人口数占总人口数的比重;Y i代表按公共品供给水平的评价从低到高排序后,各组人口对公共品供给的评价指数占评价指数总额的比重;V i是Y i从i=1到i的累计数。在分组计算中,首先对数据按照公共品供给评价指数从低到高进行排序,同时保持各组的组距相等,然后根据计算公式进行计算。不平衡程度界于0-1之间的数值,不平衡程度为0时表示绝对平等,不平衡程度为1代表绝对的不平衡。本文采用乡村调查数据中同一县村民的公共品供给指数来反映项目供给不平衡程度。

(四)变量赋值及说明

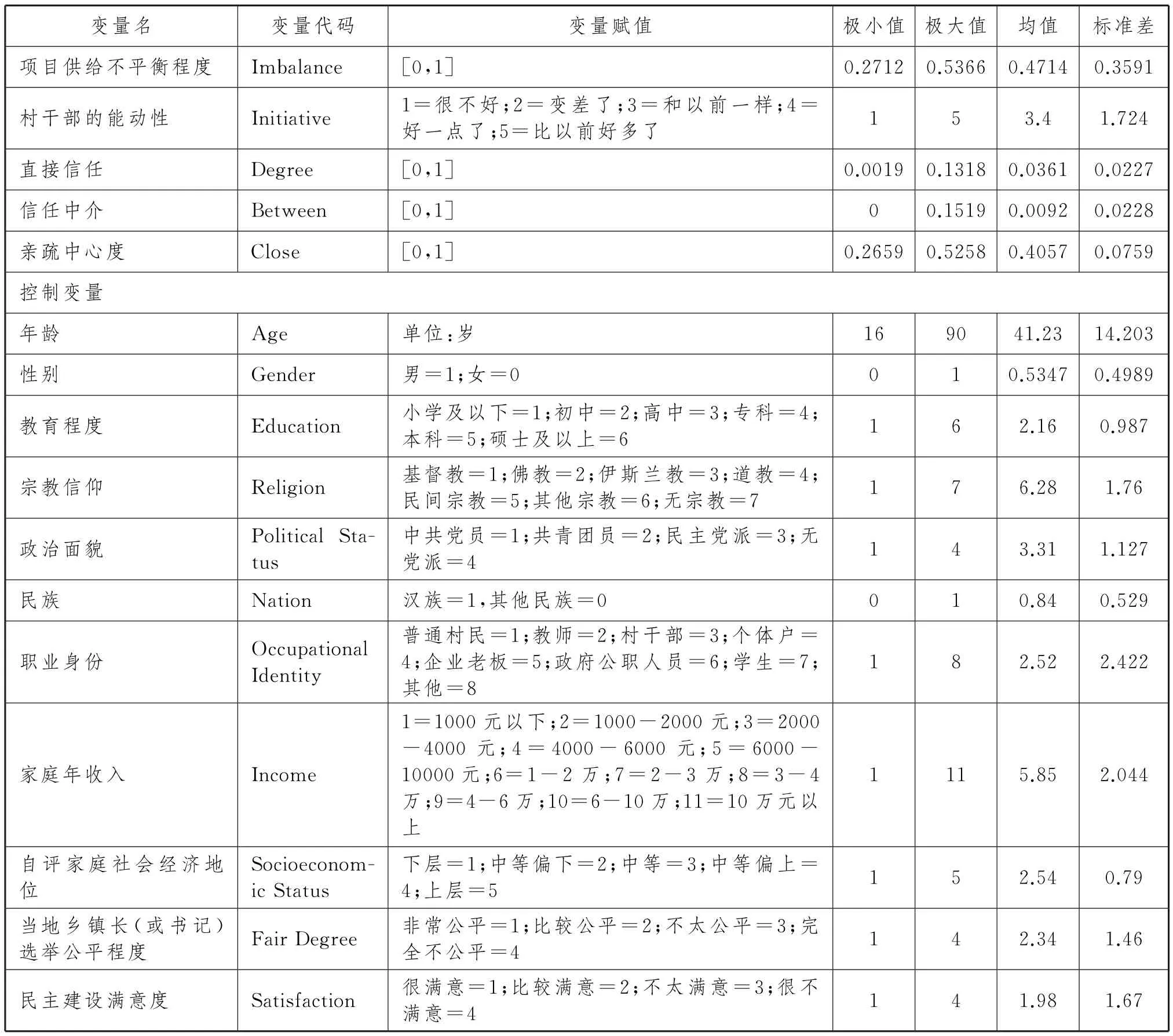

本文被解释变量为项目供给不平衡程度,核心解释变量为村干部的能动性和村干部与村民之间的信任质量,信任质量分为信任广度和深度两个层面,通过直接信任、信任中介和亲疏中心度来反映。个人层面的控制变量包括年龄、性别、教育程度、宗教信仰、政治面貌、民族、职业身份等;家庭层面的控制变量包括家庭年收入和自评家庭社会经济地位;政治民主层面的控制变量包括当地乡(镇)长或书记选举公平程度、民主建设满意度(见表1)。

表1.主要变量的描述性统计说明

三 计量结果分析

(一)村干部能动性对项目供给不平衡的影响

为了进一步反映村干部能动性对项目供给不平衡的影响,本文构建如下计量方程:

其中,Imbalance cj代表位于省份j区县c的项目供给不平衡程度,Initiativeicj代表位于省份j区县c第i个村干部的主观能动性,M icj代表控制变量,province j代表省份虚拟变量,εicj代表随机扰动项。δ的大小和方向用来判断村干部主观能动性对项目供给不平衡的影响程度和方向。

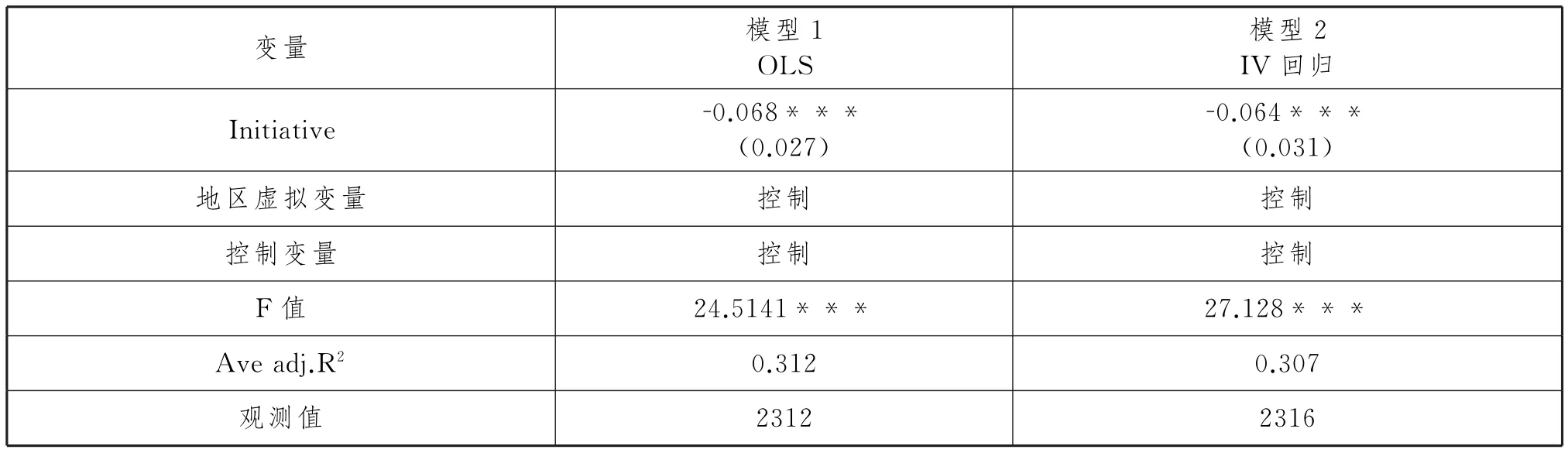

表2中模型1和模型2报告了村干部能动性对乡村项目供给不平衡程度的影响。采用OLS模型进行计量回归,加入地区虚拟变量来更好地分离地区差异的影响和检验不同属性类型对因变量的作用,进一步提高模型的精度。从表2中模型1的结果可以看出,当地村干部能动性越高,越能提高其向上级政府垂直管理部门争取项目进村的成功概率,而且政府垂直管理部门对于争取项目的村干部也往往带有较强的选择性偏好,造成政府垂直管理部门在有限的项目资源配给上会进行“相机抉择”,造成乡村项目供给上的不平衡。为了更好解决内生性问题对乡村项目供给不平衡的影响,在模型2中,我们把本地乡镇干部称职率①在本地乡镇干部称职率的测度中,根据问卷中“您觉得本地的乡镇干部称职吗?”问题选项“绝大多数称职和大多数称职”进行统计,将选择该选项的被访者与所在乡村调查户的比重作为乡镇干部称职率指标,再将该指标作为乡镇干部能动性的工具变量进行计量分析。作为乡村干部能动性的工具变量。一般而言,乡村干部称职率越高,乡村干部在谋求乡村经济发展和社会公共服务方面的努力程度和尽职能力上也往往表现较好,而乡村干部的称职率与乡村干部能动性之间是相互独立的,满足工具变量设定的原则,乡村干部称职率对项目供给不平衡的回归系数在1%的水平存在显著影响,说明村干部的能动性越强,项目供给不平衡程度也可能越大。

表2.村干部能动性对乡村公共品供给不平衡的影响

(二)信任质量对项目供给不平衡的影响

为了进一步反映信任质量对项目供给不平衡的影响关系,我们建立如下估计模型:

其中,Imbalance cj代表位于省份j区县c的项目供给不平衡程度,Degree icj代表省份j区县c第i个农户的信任广度指标信任广度,Between icj代表省份j区县c第i个农户的信任广度指标信任中介,Close icj代表省份j区县c第i个农户的信任深度指标亲疏中心度,M icj代表控制变量,province j代表省份虚拟变量,εicj代表随机扰动项。

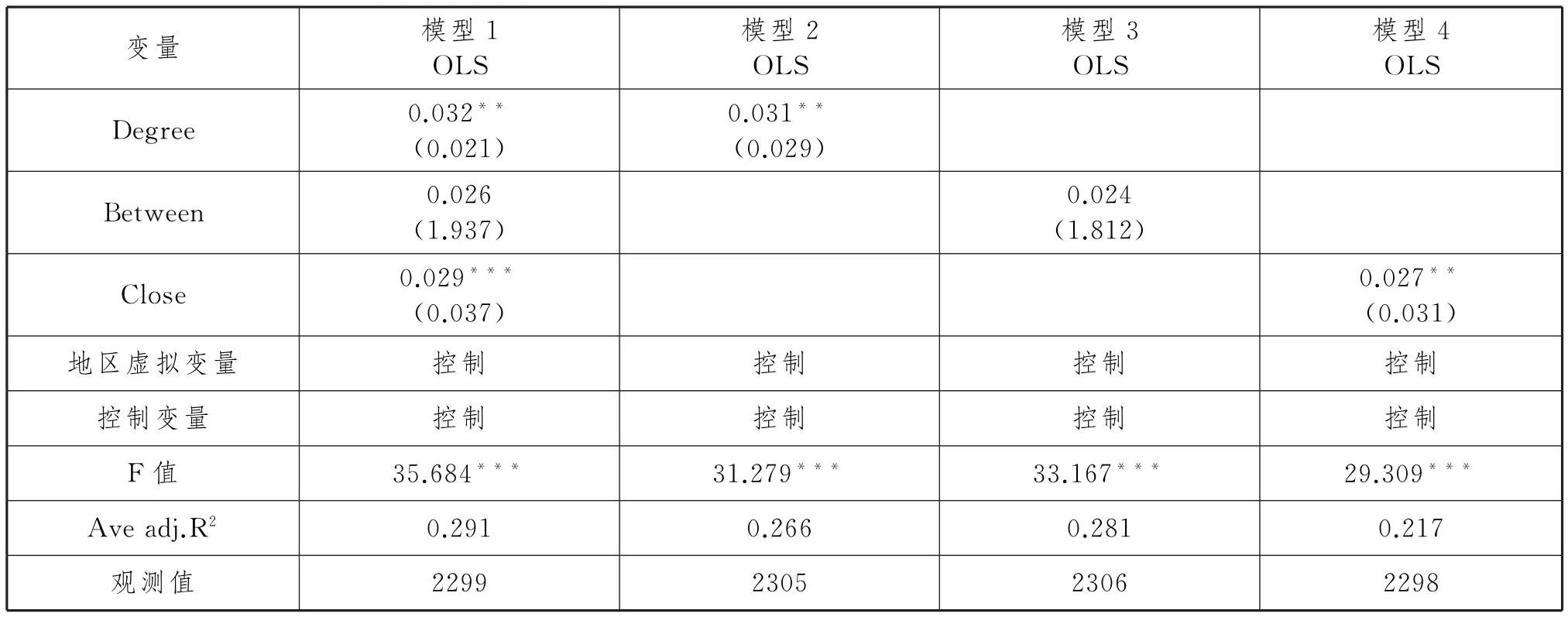

表3.干群信任质量对乡村公共品供给不平衡的影响

表3中模型1-4报告了信任质量对公共品供给不平衡程度的回归结果。从模型1中可以看出,直接信任和信任中介都在5%的置信水平显著正向影响乡村项目供给不平衡程度,说明干群信任质量也会在一定程度上影响到项目进村的有效落地实施。干群信任质量越高,越有利于项目“最后一公里”的落地执行,造成干群信任质量的差异性带来不同乡村之间项目供给上的不平衡现象。进一步地,为了避免遗漏变量偏误造成的内生性问题,本文在控制变量中加入了职业身份变量,职业身份可以反映村民自身是否有通过自身职业便利获取农村公共品资源配置的便利性,为自己乡村谋求私利。从表3中模型2-4的结果来看,代表信任广度的直接信任和信任中介,以及代表信任深度的信任亲疏中心度变量的估计系数符号均为正,且在5%的置信水平上统计显著,反映出干群信任质量越高,越有利于政府垂直管理部门对乡村公共品的针对性供给,为推动项目进村提供有效便利,促使信任质量越高的乡村更容易获得项目供给。

(三)信任质量与村干部能动性的交互作用

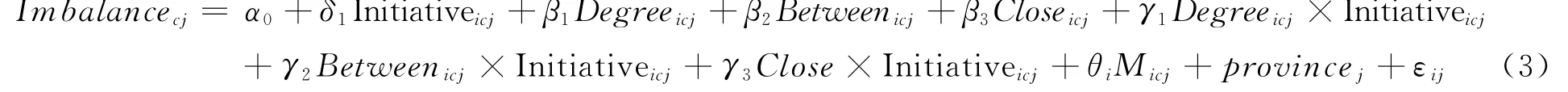

为了更好地探讨信任质量与村干部能动性二者是否单独对项目供给不平衡程度产生影响还是存在交互式的影响,构建方程(3)进行计量分析:

在方程(3)中,各变量的定义与上文相同,重点在于考察干群信任质量和村干部的能动性二者交互项的系数γ,如果交互项系数为0,表示信任质量和村干部的能动性二者是各自独立的影响项目供给不平衡程度。如果村干部的能动性有利于缓解信任质量对乡村项目供给和配置上的“歧视”,那么交互项的系数将为正,否则,该系数将为负数。

表4.村干部的能动性、干群信任质量对乡村公共品供给不平衡的交互作用

表4中报告了干部能动性与干群信任质量之间的交互项对乡村公共品供给不平衡的影响,从模型1的结果可以看出,直接信任和村干部能动性的交互项(Degree×Initiative)与信任深度和村干部能动性的交互项(Close×Initiative)在1%的水平存在显著的正向影响,表明干群信任质量越高,越能够激发村干部“跑项目”的能动性,为谋求乡村振兴发展提供帮助。从村干部自身的角度来看,也可能是维护和巩固其个人政治资本和声誉资本,甚至经济利益的重要方式。由于相关数据的缺失未能进行有效的实证检验,但已有结果并未改变村干部在“跑项目”中的主观能动性对维系好当地和谐的干群关系、促进乡村经济建设和有效治理方面的重要意义,这种资源优势禀赋透过竞争性项目的争取来发展当地经济,对带动所在乡村获得跨越式发展确实起到了至关重要的作用。进一步地,通过使用迭代再加权最小二乘法(IRLS)来进行稳健性回归估计,为减少异常值的干扰,通过对不同的点施加不同的权重,对残差小的点给予较大的权重,对残差大的点给予较小的权重。我们再次对信任的广度和深度指标进行了稳健性的回归,表4中模型2-4的结果与模型1的作用方向也基本一致,进一步验证了相关结果的稳健性。

(四)内生性和稳健性检验

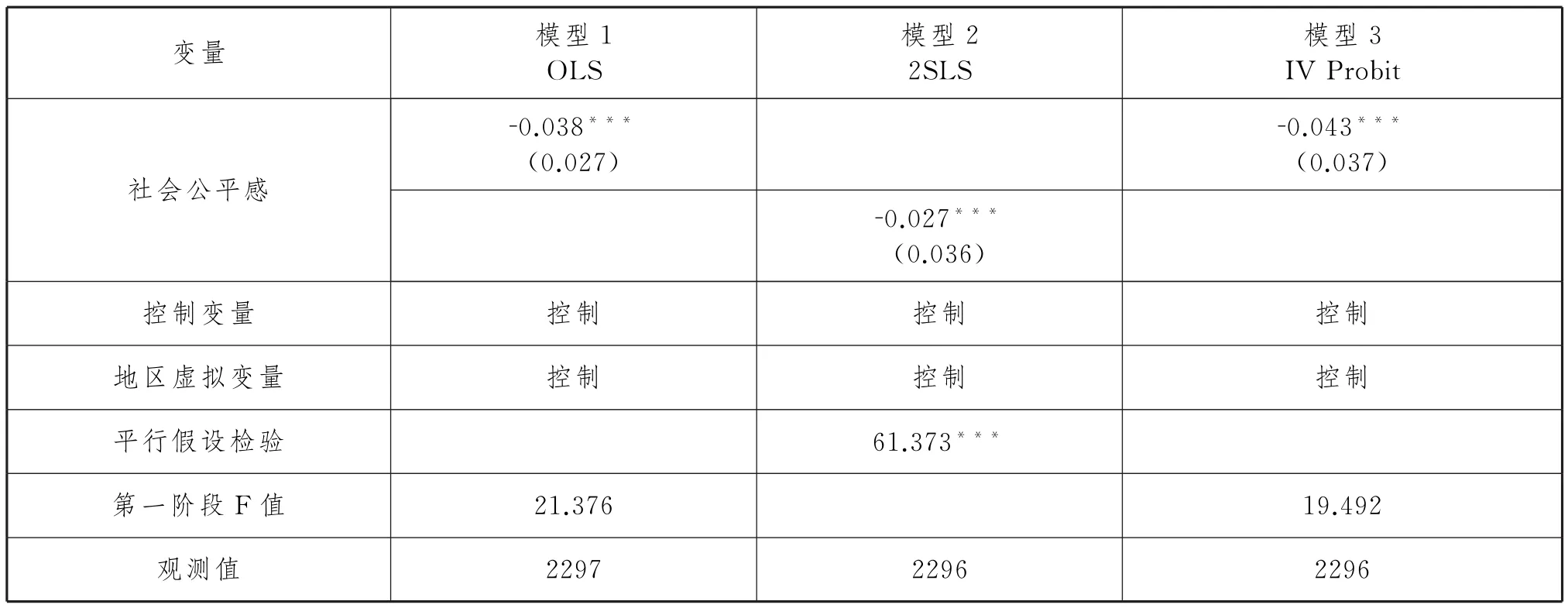

虽然在上述基准模型中加入了控制变量和地区虚拟变量,但仍无法保证遗漏变量对被解释变量的影响。从理论上而言,村干部的能动性与干群信任质量之间也可能存在相互的因果关系,造成结果之间的内生性进而造成估计结果的偏误。借鉴杨金龙①杨金龙《社会信任提升有益于农业转移人口创业吗——基于中国综合社会调查(CGSS)数据的实证分析》,《吉林大学社会科学学报》2018年第5期,第81-91、205页。的做法,本文采用问卷中“您对当前社会公平满意程度”来衡量“社会公平感”,从而构造社会信任质量的工具变量,社会信任质量是影响干群信任质量的重要基础,当社会信任质量越高时,干群信任质量也可能会越高。社会公平感与信任质量之间相关但对公共品供给不平衡并未有直接的关系,满足工具变量的独立不相关的条件。为此,将社会公平感作为工具变量代入上述基准模型中进行内生性和稳健性检验。

表5.社会信任与乡村公共品供给不平衡:内生性与稳健性检验

社会公平感为工具变量来检验其对乡村公共品供给不平衡的影响发现(表5模型1),其回归系数均在1%的显著水平为正,表明基准模型计量结果具有较强的稳健性。进一步地,采用两阶段最小二乘法(2SLS)对社会公平感进行工具变量检验发现(表5模型2),社会公平感对乡村公共品供给不平衡显著相关,且F值均大于10,通过弱工具变量的检验,社会公平感作为社会信任的外生变量。在考虑内生性问题后,表5模型3采用IV Probit模型检验社会公平感①在社会公平感的测度中,根据问卷中“您对当前社会公平满意程度”这一问题中的选项“非常不满意=1,不满意=2,一般满意=3,满意=4,非常满意=5”;然后,将满意程度为1,2,3选项的样本问卷自定义为不公平程度范畴=0,将满意程度为4,5的样本问卷自定为公平程度范畴=1;最后,将该自定义问卷样本进一步代入作为工具变量进行计量检验。对乡村公共品供给不平衡的影响,其回归系数在1%的显著水平为正,表明上述结论并未受到内生性问题而出现较大的偏误,计量结果仍然具有较强的稳健性。此外,本文还针对不同样本进行回归,发现相关结论仍然是稳健的。

四 结论与政策启示

在精准扶贫和乡村振兴战略协同背景下,随着税费改革、财政分权以及城乡融合发展的深入推进,乡村之间发展不平衡不充分问题成为乡村振兴面临的重要障碍,而竞争性项目供给不平衡成为制约乡村发展不平衡的重要因素。在有限的乡村项目供给条件下,如何降低不同乡村公共品供给上的不平衡问题,对于缓解乡村经济社会发展矛盾,深化乡村治理体制改革和乡村全面振兴发展具有重要的理论和现实意义。本文分析了干群信任质量与村干部能动性对乡村公共品供给不平衡的影响。研究结果表明:在项目进村过程中,村干部个人能力和主观能动性越强,越能激发村干部向上“跑项目”的动力;村干部与村民的信任质量越高,越有利于项目进村“最后一公里”的落地实施,二者共同影响到乡村项目供给不平衡。从作用机制来看,在争取竞争性项目进村过程中,村干部向上“跑项目”的努力程度越高,往往有利于提升项目成功落地的概率,也在一定程度上有利于维护和巩固村干部自身的政治资本和声誉资本。不同场域下的村干部对“跑项目”的努力程度也存在较大的差异性,前期资源禀赋越好的乡村项目进村成功的概率明显偏高,导致前期经济基础较好的村干部和经济基础较弱的村干部表现出“跑项目”和“躲项目”的分化现象。部分优势特色村变成乡村振兴的亮点村,而贫困村除了普惠性扶贫项目和关照性项目供给外,在竞争性项目上往往处于劣势,造成部分主观能动性较低的村干部对“跑项目”缺乏信心,形成“躲项目”的心理,从而造成富裕村和贫困村在竞争性项目供给上的“马太效应”,最终导致乡村公共品供给不平衡。

本文研究结论在以下方面具有一定的政策启示。首先,乡村干部和政府垂直管理部门人员要带头深入基层,心入基层。特别是在全面建成小康社会和乡村振兴战略背景下,到群众中去倾听群众呼声,既要了解项目建设的实情,也要注重不同乡村项目供给的公平性,才能真正合情合理解决问题,为民排忧解难,更好地增强互信,从而降低项目进村过程中的“最后一公里”难题。其次,加强对乡村项目供给和资助等相关制度建设的公开透明化。以公开促公正,以公平增互信,从而提高社会信任水平,注重项目信息公开化建设,积极构建多渠道、多机制的公共品供给自愿筹资机制并采用以奖代补的措施提升乡村项目供给的质量和效率。最后,在乡村振兴发展过程中,强化统筹规划引领制度的构建以及增强乡村竞争性项目和普惠性项目资源供给的统筹协调均衡分配,降低乡村内部的区域发展不平衡、不充分问题。