明代大同镇开中盐法的实施及其嬗变

2020-06-04李海林

李海林

山西大同大学 历史与旅游文化学院,山西 大同 037009

军屯、民运、京运、开中是明代军镇粮饷供应体系中的四个不同来源。户部尚书刘体乾曾言:“一军之田足以赡一军之用,屯粮不足加以民粮,民粮不足加以盐粮,盐不足加以京运。”[1]四项中,屯田与民运在额定范围内一般情况下只亏不增,这样在一镇粮饷数额固定或者是增加的情况下,就依赖于京运年例的补给和开中盐粮的调节。开中制即“招商输粮而与之盐”[2]。明初之开中主要用于备急,左都御史马文升曾言:“遇紧急用兵,缺乏粮饷,卒不能至,或地方水旱灾荒,军民缺食乏粮赈济,方才招商中纳粮米,赖其飞挽以备急用”。[3]

对于开中盐法的研究,众多学者从不同角度进行了全面深入的研究,目前已取得了丰硕的成果,①但专门研究大同的较少。文章拟以时间为线,以开中盐法的实施与嬗变为节点,系统探讨明代大同镇开中盐法。

1 洪武至正统年间大同镇开中之概况

1.1 开中之始

洪武三年(1370年)六月,由于运粮困难,山西行省上书:“大同粮储,自陵县长芦运至太和岭,路远费重,若令商人于大同仓入米一石,太原仓入米一石三斗者,给淮盐一引,引二百斤,商人鬻毕,即以原给引目,赴所在官司缴之,如此则转输之费省,而军储之用充矣。”[4]这是有关大同镇开中的最早记录,也是明朝实施开中的最早记录。实行开中是为了减轻国家负担,取得充足的边储,号召有实力的商人于边输米换盐引。洪武四年(1371年),户部又制定了各地淮、浙、山东中盐之例。定大同府仓盐一引输米“淮盐一石,浙盐八斗”[4]。洪武四年三月,“大同卫都指挥使耿忠请以山东、山西盐课,折收绵布、白金,赴大同易米,以备军饷。”[4]开始了纳棉布、白金中盐。洪武十九年(1386年)八月,山西大同府知府郑彦康奏:“往岁大同中纳盐粮,交易者多,所以税课益增,自停盐粮,近年税课亏耗不及旧额。”[4]开中盐法的实施,不仅舒缓了粮饷供应的紧张,而且促进了当地的经济发展。

1.2 “守支”问题

永乐年间,开中法得到了更广泛的推行,官商军民只要愿意均能开中。但是永乐时期的开中主要以北平为重点地区,其他地方实施较少。永乐十八年(1420年)七月,镇守大同总兵官、都督刘鉴奏称:“大同左、右等卫仓粮支给将近,宜募商开中盐粮,以备边用。”尚书夏元吉等议覆:“河东盐每引米三斗五升,淮浙盐每引米四斗,俱令于大同输纳,不次支给。”[5]淮浙盐每引米四斗,远远低于洪武时期的“淮盐一石,浙盐八斗”。这说明永乐时期国家为了开中能够顺利实施,通过降低商人中纳米数,吸引商人于边开中。明政府强调“不次支给”,反映了当时开中盐已经存在“守支”难的问题。“守支”产生的原因主要是开中商人到了盐场支取不到盐货,不得已只能守候,少则几年,多则祖孙三代不得。为了加速商人获取盐货的速度,明廷遂采取不用守候支盐的改革。

宣德二年(1427年),大同总兵官武安侯郑亨奏:“大同每岁召商中纳盐粮,以实边储,因淮、浙盐每引纳米三斗,久乃得支,人少有至者,乞每引减米五升,不次支给,则商旅必至,边廪可充。”[6]这说明在宣德初年,商人因为守支时长问题依然存在,故而不愿纳粮开中,为此,明政府继续降低每盐引纳米之数。另一方面通过实施“不次支给”缩短商人守支的时间。这一时期虽然政府不断降低盐价,但是纳粮开中的商人仍然不多。主要是由于甘肃、宁夏、大同、宣府、独石、永平等处,俱边境要地,途程险远,故趋中者少。

2 存积、常股的划分

开中法是在粮饷发生困难,急需大量粮草的情况下所采取的一个临时应急举措,没有固定的则例。

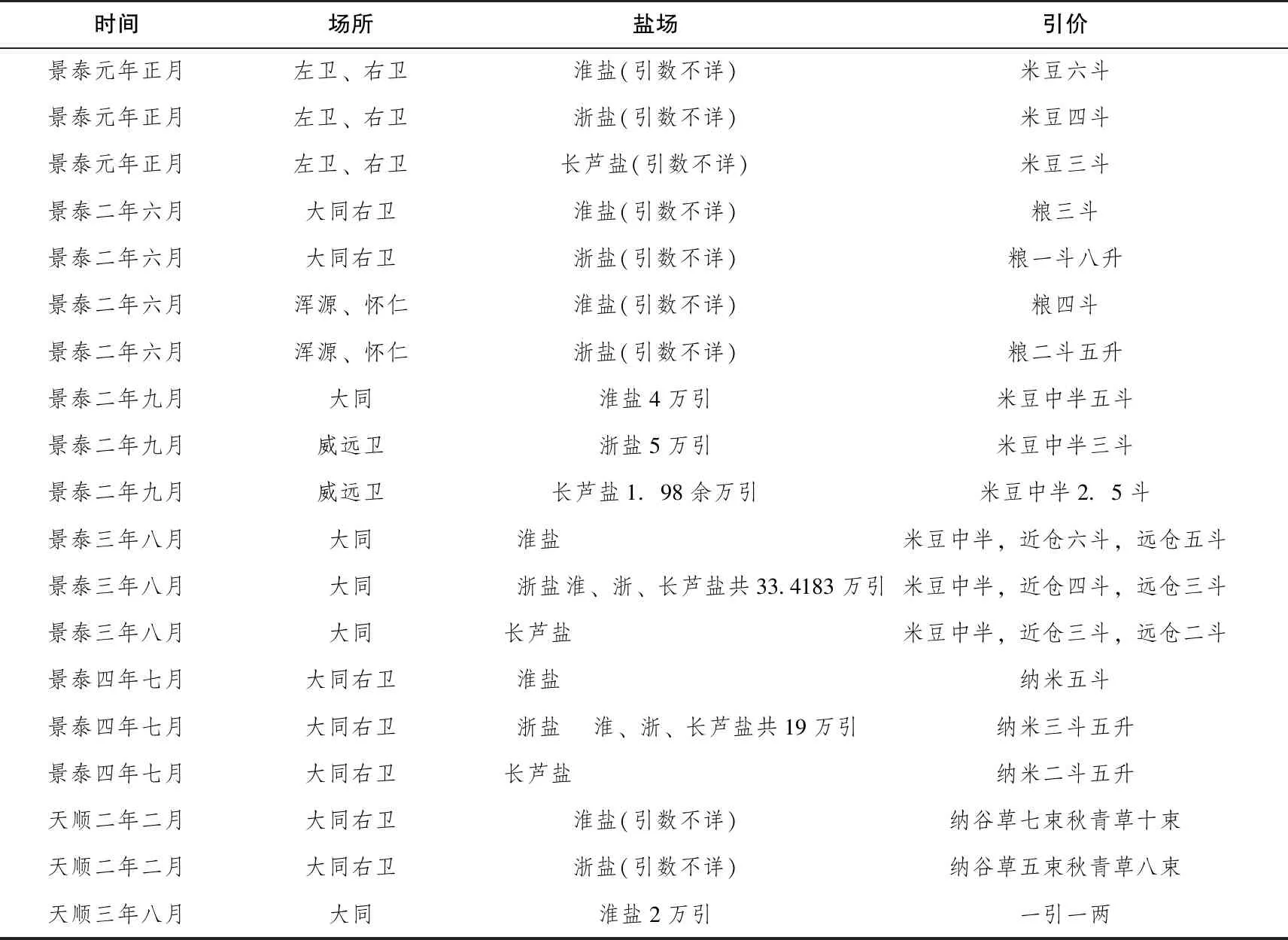

从表1可知:其一,大同镇景泰、天顺朝开中盐法主要集中在景泰元年、二年、三年、四年。这一时期大同镇经过多次战争,粮饷缺乏,急需补充粮食。其二,这一时期的开中盐主要是淮盐、浙盐、长芦盐。原因是在开中的过程中,由于支盐所需时间有的时候非常长,“祖孙相代不得”[2]。为了解决这一矛盾,正统五年(1440年),行在户部奏:“盐商因守支年久,虽减轻开中,少有上纳者,恐误边储。请令云南、福建、四川、广东、河东盐,仍其旧。其两淮、两浙、长芦,每岁盐以十分为率,八分给守支客商,二分令巡按监察御史、按察司官,见数存积,遇边方急用粮日,召商中纳支给,庶官民两便,不致误事。”[7]英宗批准了户部的建议。这是中盐分为常股和存积之始。《明史·食货志》载:“凡中常股者价轻,中存积者价重”[2]。但是中常股得排队等候,中存积则随到随取。在这种情况下,边商争抢淮盐、浙盐、长芦盐。这就是这一时期开中盐只集中在这几个盐场的原因。其三,淮盐所占比例是最高的,并且其盐引与所纳粮米的比率也是最高的。其中之因:一个是盐场距离远近不同;还有一个重要原因是淮盐产量高、质量好,运输条件好;最后是由于淮盐的行盐地几乎包括了当时最先进的人口密度最高的一半以上生产地区(南直隶的应天、宁国、太平、扬州、凤阳、庐州、安庆等地及江西、湖广二布政使司等)。因此,开中纳米之数亦最多。其四,天顺三年(1459年)八月,朝廷拨付大同镇“淮盐两万引,一引一两”,这是国家因粮饷缺乏为了补贴北部边防所采取的一种特殊方式:朝廷派遣官员到两淮地区,和巡盐御史一起把各个盐场累年储存的没官盐、余盐及私盐等,共凑十万引,由犯人和官府分别运盐至仪真,按照时价开卖盐引,一引一两银子,最后把所得银两又运到各边。当时,给大同镇、宣府镇各分配了二万两。

表1 景泰、天顺两朝大同开中基本概况Table 1 Basic situation of Datong kaizhong salt law during the period from jingtai to tianshun years

注:作者据《明实录》制作

3 运司纳银

成化至正德年间,明朝为了解决开中盐法在实施过程中所产生的一系列问题,继续改革。“运司纳银”制度应运而生,商人纳银于运司,换得盐引,随时支盐,从而使“守支”问题得到了改善。

3.1 运司纳银的出现

成化时期的大同开中盐主要在成化八年之前和成化十六年之后,这段时间明蒙之间战事频仍,故而纳马、纳草、纳粮开中及运司纳银全面展开。成化十四年(1478年)六月,巡抚大同右副都御史李敏奏:“先因大同各城草豆不足,开中长芦、河东盐引至今无人上纳,乞敕户部差官分往二处,以盐卖银,收买草豆为便。”[8]这是最早运司纳银就场卖盐引,以补大同军饷的实例。纳粮开中输边,一直就存在着路远、盐价高,商人不愿赴边输纳的问题。基于此,就地卖盐的运司纳银方法应运而生。更为重要的是运司纳银能够给政府带来较大的经济利益。大臣霍韬曾说:“至天顺、成化年间,甘肃、宁夏粟一石易银二钱。时有计利者曰:商人输粟二斗五升,支盐一引,是以银五分得盐一引也。请更其法,课银四钱二分,支盐一引,银二钱得粟一石,盐一引得粟二石。是一引之盐致八引之获也。户部以为实利,遂变其法。”[3]由此可知,政府一引之盐在实施运司纳银之法后获利是纳粮开中的8倍。

3.2 运司纳银的发展及地位

弘治年间,运司纳银次数相对增多,据表2统计,运司纳银和开中引盐共十次,国家下拨运司银四次,共25万两,开中引盐数为235万引多一点。《叶淇改制辨疑》一文中,孙晋浩先生认为弘治年间:“开中引盐仍在盐政运行中占绝对优势,保持着主流盐制的地位。而开卖引盐,在盐政中还只起着从属及补充的作用,与成化年间的状况相比,并无大的改变。”[9]《山西商人研究》一书中,寺田隆信先生则认为:“自成化末年,经弘治至正德年间的大约五十年当中,运司纳银开中制,作为开中法的主要形态,曾经大规模地实施过。”[10]并且还提到“此时北边商人的活动仅限于偶一有之的纳粮中盐”[10]根据对大同镇弘治时期开中的分析,至少这个情况与寺田隆信先生所说“运司纳银开中是开中法的主要形态,而纳粮中盐只是偶一为之”之说不符,此时,虽然运司纳银数量增多,但是开中引盐仍然居于重要地位。

此外,正德时期运司纳银和开中引盐共八次,其中运司纳银三次,明政府所卖盐引当不超过80万引,得银大约是16.5万两。而此时的开中盐引为160多万。可见,运司纳银与开中引盐仍是双轨并行。

表2 成化至正德时期大同镇之开中盐法Table 2 The kaizhong salt law method in datong during the period fromchenghua to zhengde yesrs

注:作者据《明实录》制作

4 嘉隆时期大同镇开中盐概况

4.1 《万历会计录》所载大同镇嘉靖、隆庆年间开中盐概况

《万历会计录》[11]是成于16世纪的中国现存的唯一一部国家财政会计专著。著名学者赖建诚先生在《边镇粮饷——明代中后期的边防经费与国家财政危机·1531-1602》一书中认为《万历会计录》是一部低估边镇实际需求的预算书,是规划性的收支项目与数额,而非执行之后的实际数额。[12]著名明史专家万明先生在《〈万历会计录〉的重新认识与明史研究的新议题》一文中也提到:“第一,《万历会计录》的数字有一定的可信度,是在各省直册报基础上的档案册籍的汇编。第二,《万历会计录》的数字是实征数字,并非是完全估算而来。第三,《万历会计录》中的数字是明代国家财政的官方统计的数字,与地方实际收支具体运作有所区别。”[13]总之,《万历会计录》一书的数据并非一年财政的全部实际数据。笔者就《万历会计录》与《明实录》同一年份开中盐的数据相比,确实有出入。《万历会计录》是一个静态的数据,反映了国家对开中盐法的一些制度和变化,《明实录》则反映了开中盐法在地方实施过程中的动态过程。两者互相补充,对了解嘉隆年间大同镇开中盐法的概况有非常重要的价值(见表3)。

表3 《万历会计录》所载嘉靖、隆庆年间大同镇开中概况Table 3 “Wanli accounting record” contained kaizhong salt law overview in datong town during the period from jiajing to longqing years

注:作者据《万历会计录》统计

户部拨发盐引主要有3个用途:一为备客兵支用。“国初,引盐止纳粮草,弘治间始有折银之例,嘉靖三年始一发客引,后(嘉靖四十五年)定派淮芦盐共七万引,专备客兵,著为额,而主客引始分矣,其主引多寡,皆临时酌量及视民屯、京运,以为盈缩,无定额也。”[14]嘉靖三年(1524年),开始拨发客引。客引在嘉靖四十五年(1566年)额定盐引之前,是没有定额,视情况而发。表3中共有五项关于客引的记录,有两项是7万引,其它都不一样。二为抵作年例,盐引抵作年例自弘治年间纳银运司始。三为补充民运不足之数。

表3还出现了余盐和工本盐。“余盐者,灶户正课所余之盐也”。[2]余盐原由政府收买,以备不时之需,但是因为通货膨胀,灶户所得钞值日少,不得不把余盐卖给商贩,以获得高于国家所给的钱额。而商人也因为“正盐守支日久,愿中者少;余盐第领勘合,即时支卖,愿中者多”[15]。余盐盛行之后,正盐滞行,明政府又实行了正盐搭配余盐的余盐代销制度,这种制度以余盐为饵,强制商人报中正盐。发展到最后,商人为了获得私盐,而不得不购买正盐。因此,嘉靖二十年(1541年),“帝以变乱盐法由余盐,敕罢之。……然令甫下,吏部尚书许赞即请复开余盐以足国用。户部覆从之,余盐复行矣。”[2]但是余盐盛行十余年后,也被权豪势要侵占,最后余盐亦同正盐一样,引目壅滞,商人久不能支。基于此,商人也就不愿购买余盐。嘉靖三十二年(1553年),大同镇停止添派余盐,正是余盐败坏的结果。同年,明政府又行工本盐。工本盐“是一种变相的余盐,做法是运用割没的盐银,来敛取灶户的存盐,以增加政府的引课”。[12]工本盐通行之后,严重影响正盐,致使盐商与灶户俱困。嘉靖四十四年(1565年),着手革除工本盐,至隆庆元年(1567年)完成。大同镇工本盐于嘉靖四十五年(1566年)才行革除。

4.2 《明实录》所载嘉靖、隆庆年间大同开中概况

嘉靖年间,蒙古部族最强一支俺达兴起于宣大边外,大同镇成为明蒙交战的主要战场,为了加强防御,满足军事需求,明廷不得不大量的拨发粮饷。开中盐所占比例随着战争也逐渐加大(见表4)。

表4 《明实录》所载嘉靖、隆庆年间大同镇开中概况Table 4 “ Records of Ming dynasty” contained kaizhong salt law overview in datong town during the period from jiajing to longqing years

注:作者据《明实录》绘制

据表4,嘉靖朝政府拨发盐额是随着边防情势的急缓而不断变化。嘉靖元年、十三年、十九年、二十年、二十一年、二十二年均是蒙古入侵频繁之年,所需军费激增,因此盐额也随着水涨船高。此时国家拨发盐引的用途主要是:一是接济边饷,二是供主客兵支用,三是补给代府宗室,四是赈灾。

嘉靖三十一年(1552年),世宗曰:“祖宗设盐引令商人输刍粟于边,本色常足,近年盐法大坏,以致多支折色,军饷日亏。尔等仍会户部科臣,取各边中盐及各运司盐法事,宜详议以闻。”[16]开中由纳粮到运司纳银,虽然有一定的便利性,但是运司纳银的实施,直接导致边镇粮食缺乏、粮价腾贵等不良后果,引起朝廷注意,于是世宗令户部科臣详细商讨计议。嘉靖三十七年(1558年)二月,大同右卫告警,威胁京师,边饷匮乏,急需粮饷之际,户部却是“坐守空藏调度无策,欲取之官而官府之搜括已尽,欲取之民而民间之科派已极。”[16]最后尚书方钝等计议将各边存积盐引,“嘉靖三十四年以后存积未中者,照依原价每银一钱加三分,召商纳银太仓,特行超掣。”并且议处各边开派盐引,“欲将三十三年以前开派盐引该纳本色,如原定估米一石者量减一斗,草束以五十斤为则者减一斤八两,其有原改纳折色者,许照原派量增折色分数。”[16]这是明政府为了解决粮饷危机,刺激商人开中积极性,给予商人的优惠政策。

明廷虽于嘉靖四十五年(1566年),盐引额定经制,规定大同镇主兵“淮芦盐4.380 4万引150斤”,客兵淮芦盐“7万引”。[14]但根据表3、表4统计,嘉靖、隆庆年间开中盐引的拨发并没有按照额定数额执行。这说明这种额定经制的政策在实际中很难执行。

5 万历时期开中之概况

隆庆五年(1571年),俺答封贡,边境几无战事,对于军饷的需求较之嘉隆朝有所降低,政府划拨给大同镇的盐引也减少。以下是根据《明神宗实录》《万历会计录》《太仓考》[17]《武备志》[18]整理的有关万历年间大同镇开中的情况(见表5、表6)。

表5 万历时期大同镇开中概况Table 5 Overview of salt in Datong town during the Wanli period

注:作者据《万历会计录》《武备志》《太仓考》绘制

表6 万历时期大同镇开中概况Table 6 Overview of salt in Datong town during the Wanli period

注:作者据《明实录》绘制

明廷于嘉靖四十五年(1566年)额定经制,规定大同镇主兵盐引“淮芦盐4.380 4万引150斤”,客兵淮芦盐引“7万引”[14]。从表5可见,万历八年、十年、三十年,大同镇盐引之额与预算额没有变化。表6可见,万历十六年、十九年的盐引数亦是户部嘉靖四十五年额定数。万历年间,大同镇几无战事,从万历八年(1580年)至万历三十年(1602年),在不是特殊情况下,划拨给大同镇盐引数当于嘉靖四十五年额定数相当。表5万历二年、三年、五年都是户部预开的第二年的盐引数。查阅《明实录》可知:万历元年②、万历二年③、万历四年④,户部预定配发九边的盐额,大同镇是比较少的。万历三年(1575年),预定的两淮盐引价,降到了历史最低,每引三钱五分。盐引少、盐价低严重影响明政府收入。因此万历四年(1576年)九月户部言:“大同镇开派盐引,先年误减引价,致损军储,宜如管粮郎中贾实议,仍照原定引价,两淮每引价银五钱,长芦每引价银二钱,召商报中。”[19]从表5可知,万历十九年(1591年)、三十三年(1605年)淮盐价是五钱、长芦盐价是二钱。由此可以推知,从万历五年(1577年)起至万历三十三年淮盐和长芦盐价可能没有变化。

万历中期,盐法大坏,中官鲁保视事,“开存积8万引,引重570斤,越次超掣,压正盐不行”,[2]至商困引壅。随后改革盐政,巡盐御史龙遇奇立盐政纲法,以旧引附见引行。至天启时,“盐利者恣搜括,务增引超掣”,[2]魏忠贤当道,巧立各种名目,极尽所能搜刮;崇祯年间给事中黄承昊条上盐政,正准备大兴整顿盐政,时兵饷大馈,不能行。

6 小 结

大同镇实行开中最早。明初开中盐法的实施,不仅舒缓了粮饷供应的紧张,而且也促进了当地的经济发展。商人在开中过程中存在着“守支时长”“纳粮重”“道路险远”等问题,日渐报中人少,为此,明政府亦不断调整盐价及变化政策。为了解决“守支”时长问题,明政府把盐分为“存积”“常股”,大大地提高了商人报中的积极性。成化十四年(1478年),大同镇出现了运司纳银就场卖盐。运司纳银的出现一是因为开中地粮草价贵,导致商人不愿纳粮或银开中,二是运司纳银能够给政府带来更大的经济利益。弘治年间,运司纳银逐渐增多。此时虽然运司纳银增多,但开中引盐在盐制中仍占据绝对优势。嘉靖三年(1524年)大同盐引始分主、客引。嘉靖时期余盐盛行,正盐阻滞,导致盐法大坏,嘉靖三十二年(1556年)大同停止添派余盐。同时工本盐出现,是变相的余盐,嘉靖四十五年(1566年)大同镇割除工本盐。俺答封贡后,大同镇几无战事,在万历三十五年(1607年)之前所需粮饷数额浮动不大,对开中盐引的派拨亦比较固定。万历中期以后,盐法大坏。

注释:

① 主要有罗冬阳.《明史》商屯意想补论、罗冬阳.叶淇变法与明代两淮余盐开中、孙晋浩.开中法与明代盐制的演变、李三谋.明代后期的盐政变革、汪崇贯.明代隆庆年间盐政状况分析、寺田隆信.山西商人研究(山西人民出版社)、邓智华.庞尚鹏对两淮盐法的清理和整顿、张金奎.明代山西行都司卫所、军额、军饷考实等文章。

② 万历元年四月户部奏明年分“各边常股存积盐141.686 8万引,计该银54.498 8万两,甘肃10.215万两,延绥9.537 5万两有奇,宁夏8.799万两,宣府8.489 9万两有奇,大同4.568 9万两有奇,辽东4.003 1万两有奇,固原1.743 9万两,山西神池等堡5.783 2万两有奇,蓟镇1.358 1万两有奇”。

③ 万历二年四月户部预开万历三年分“两淮常股存积盐共59.476 9万引149.2斤,每引率价银三钱五分,甘肃减五分,长芦常股存积盐共18.080 8万引86斤,每引率价银二钱;山东常股存积盐共9.611 0万引19斤零,每引率价银一钱五分。内派甘肃镇算该银9.357 75万两,延绥镇算该银8.832 25万两,宁夏镇算该银7.436 642 5万两,宣府镇算该银7.618 001 7万两,大同镇算该银3.995 73万两,辽东镇算该银3.439 51万两,固原镇算该银2.159 8万两,山西神池等堡算该银5.107 34万两,蓟州镇算该银1.358 1万两”。

④ 户部题预开万历五年分“各边常股存积盐两淮则59.940 3万两,浙盐则44.476 9万引,长芦则1.880 8万引,山东则9.611 0万引,共常股盐101.764万引163斤,存积,30.345 0万引90斤。甘肃镇则25.795 0万引,延绥镇则20.837 4万引190斤,宁夏镇则18.151 8万引100斤,宣府镇19.767 5万引58斤,大同镇10.234万引,辽东镇则10.204万引,固原镇则5.241 1万引10斤,蓟州镇常股、存积、长芦盐则6.790 6万引。