档案管理与伦理的双向同构机理研究

2020-06-01曹玉

曹玉

摘要:随着档案服务社会化意识的增强,档案管理质量高低一方面取决于作为基础与核心的内部控制,另一方面也要接受来自外部的客观监督,基于此,现代档案管理需实现管理与伦理的协调同构。管理与伦理皆为协调主体关系的有效方式,在相互作用间,管理表现为带有伦理属性的群体道德约束,而伦理则体现为能够规范个体道德的管理方式,二者具有趋同发展的价值导向,即档案管理主体道德存在着向档案管理伦理发展的趋势,档案管理伦理与主体的自我管理也呈现趋同性。

关键词:档案管理;管理伦理;双向同构;同构机理

分类号:G271

Research on the Bidirectional Isomorphic Mechanism of Archives Management and Ethics

Cao Yu

(School of Management of Tianjin Normal University, Tianjin, 300387)

Abstract:As the social service consciousness of archival institution has been enhanced, its archival management quality not only depends on internal control which is the basic and core factor, but also should accepts the external objectivity supervision. That means archival management needs to achieve harmonious isomorphism between management and ethics in modern time. Both management and ethics are focus on coordinating subjects relationship. In one hand, management shows that it has ethics characteristic to restrain group morality, in the other hand, ethics reflect as management method to norm personal morality. In this way, management and ethics have assimilation development value, which means archivists morality trend towards archives management ethics as well as such ethics trends towards archivists self-management.

Keywords:Archives Management; Management Ethics; Bidirectional Isomorphism; Isomorphic Mechanism

現代意义上的管理建立在对人的管理基础之上,是主观与客观内在统一、有目的的一种社会实践活动,道德原则与伦理规范也成为现代管理的思想精髓。换言之,管理与伦理在协调人与人之间关系上是一致的,因此,管理与伦理二者同构是必要且可行的。档案管理与伦理的同构有着相同的价值导向,是现阶段档案管理外部控制与内部控制的需要,也是群体道德认知与个体道德信念培养的需要。

1档案管理与伦理协调同构的必要性

人是自然的人,也是社会的人,在人的内心世界里,始终存在着善与恶两股势力,当主体趋恶思想占据主动时,主体道德理性需与外部控制的有效性相一致。以伦理立法,即道德与法律的组合立法模式,结合外部社会文化环境共同协调控制,抑恶扬善。与此同时,趋善的个体内在价值也有助于主体道德情感的提升,并自主地融入群体管理生活中,这不仅能够强化主体道德理性,还有利于个体对自身存在感以及被认同感的满足,提高心理道德素质,进而提高自身的道德能力。

1.1档案管理外部控制的需要

档案管理的外部控制指的是来自档案部门外部的控制主体以国家法律法规等非档案管理系统内部的规定对档案管理各项工作进行社会性的监督、约束、管控、惩戒等行为。档案管理是一项社会性较强的工作,从馆藏档案资源的来源直至档案服务的对象都与社会各界紧密相连,而档案管理的“权”与“利”也同样来自于国家与社会,可以说,档案管理的外部控制是非常必要且是至关重要的。遗憾的是档案管理目前仍面临外部控制缺失的现象:一方面,档案管理看似具有极强的外部控制性,档案管理活动服从国家宏观管理,这样绝对服从的外部控制并不完全是良性的,服从的背后意味着自主性的丧失;另一方面,档案管理处在社会的边缘,不需要档案时长期无人问津,即便有需要时也只是拿来利用,仍不会引起重视。如此看来,似乎只有遭遇重大危机时国家和社会公众才能意识到档案资源的重要价值,当然又没有谁是希望国家和社会经常处在危机的状态。

此外,档案管理主体从主观上也并不是十分愿意接受来自外部的控制,外部控制具有强制性与外部性的特征,并不总是与档案管理主体意愿相一致,被监督、被控制很可能带来工作量的加大或是主观思想的抑制,而且外部控制主体与控制标准未必受档案管理系统内部认可,很可能与实践工作相违背。但是,现阶段外部控制的整体方向也是以社会公共利益为前提的,又与档案管理的社会性相吻合,外部控制显然也有其可实施的价值。基于此,由谁来进行外部控制以及外部控制的依据是什么便成为最为关键的外部控制因素。

对于档案管理而言,外部控制的主体除国家权力机关、监察机关等带有国家意志力的监管主体外,还应加强媒体的监督,发挥舆论的作用,强化档案馆的正面形象,同时也利用媒体舆论的社会效应,促使档案管理主体时刻保持积极的道德行为,避免消极道德行为引起的负面舆论。此外,最为重要的外部控制应来自社会公众,现代社会档案管理以服务社会为目的,档案资源的直接受益者享有外部监督的权力。然而,社会监督是现阶段档案管理最匮乏的一项。至于档案管理外部控制的依据或者说是形式包括伦理立法与社会道德规范,也就是要在法律规范的制订中加强伦理的成分,并且能够从社会公共价值与公共利益出发,运用具有社会性的道德规范进行管控,保证外部控制公平公正、公开透明、贴近实际。

1.2档案管理内部控制的需要

档案管理的内部控制是相对于外部控制而言的,控制主体来自组织内部的领导班子、内部专门的监察部门,以及档案管理主体自身,而控制标准则以档案管理专业化的规章制度与档案管理道德行为规范为主,其控制目的建立在符合组织利益基础上。外部控制是对内部控制的辅助,内部控制才是档案管理的核心和基础,与外部控制的宏观性、社会性与强制性相比,档案管理的内部控制则体现为微观性、内部性与自愿性。虽然没有外部控制系统的庞大与复杂,但是内部控制更显得微观与细致,控制内容既包括对组织机构的设置与部门衔接,又包括实践工作具体的操作方法与技能,还包括档案管理主体的主观道德意识等关于组织及组织成员的一切行为、环境、文化、思想与危机。

内部控制完全取决于管理主体的思想认识水平,能够将实际行为和行为结果与预定的标准和目标进行比照,找出存在的差异或对错误进行纠正,维持组织内部运行的良性秩序。而对于管理主体个体而言,如果缺少内部控制而任由主体根据自我认识进行管理与服务的话,在档案馆内部便会出现混乱无序、不作为与乱作为、道德败坏等现象,后果不堪设想。因此,无论从组织层面还是个体层面,内部控制是任何一项工作不可缺少的管理要素。档案管理内部控制的第一步是要按照符合档案与档案管理自身的逻辑组织各项工作,第二步则要使档案管理主体与其所从事的管理活动相匹配,从而发挥主体的优势,在岗位上有所成就。此外,档案管理内部控制还需要伦理道德的介入,在组织内部树立以组织利益为基础的道德规范,形成人人尽责的工作氛围,认清所面临的道德问题、所肩负的组织责任与社会责任,掌握道德推理方法,明确何为“对”、何为“好”、何为“善”,最终达到档案管理主体对组织信任、忠诚的管理与伦理目标。

2档案管理与伦理双向同构的可行性

管理之所以自带有伦理的属性,是因其带有自然性与社会性,而且管理是自律性与他律性、目的论与义务论自相矛盾的伦理活动。管理是一项系统性的活动,是群体力量的体现,因此,表现为群体伦理,对伦理规范的形成、伦理秩序的养成、个体道德观念的习得具有一定的外在约束作用。而伦理道德是主体信念与良心相一致所达到的内在精神的自律,表现为一种自我管理式的特殊管理模式,有助于规范群体管理秩序,弥补规章制度的不足,通过主体内心的自我管理实现群体道德的“善”。

2.1管理:群体道德的约束

管理不是纯粹的主体对客体的管理活动,而是主体与客体相互协调统一的、带有目的的实践活动,其中主体才是管理实践的第一要素,主体的情感、观念、意识等主观思想孕育在管理中,同时也受到技术、自然等外在环境的支配,因此管理必然内含伦理性。彼得·德鲁克曾说过管理最初的基本原则是关于人类的管理,且涉及人们在共同事业中的整合问题。[1]管理涉及人和人的价值观、道德观,作为一个整体的过程体现为一种群体伦理,而且管理中的任何一项活动,比如计划、组织、指挥、协调、控制均是一项独立的群体活动,又完整地活动在整个管理过程中。诚如每一个社会个体都有着各自的伦理观,在这样的复杂群体生活中呈现善、恶、美、丑等多种形式的伦理理念,在群体道德生活中也会受到功、名、利、欲的诱惑;管理在群体道德规范中便起到了这样一种约束作用,可以说管理的现代化水平越高,越是需要建立与之相匹配的精细化、健全化的规章制度,对群体内部道德规范的一致性起到了协调的作用。

“关乎道德的全体生活,可分动机为几级:原始的,最幼稚的,是无意识的循自然的社会性,而以个人意志服从全体的意欲。进一级,对于个人意志的要求与全体意志的要求之间的互相对待,已有明了的意识;然还没有对于全体意志的尊敬,而但有遵循全体意志的合法性。再进一级,为要征服自己意志中反对道德之诸冲动,而吸入道德命令于自己的意志之中;这是努力道德性的范围。最高一级,在生活过程中,达到个人意欲与全体意志的浑融;那时候美魂与道德性,不过用语上的区别罢了。”[2]蔡元培对道德级别的划分正是群体生活中个体道德与群体道德之间的辩证关系,个体道德从服从到遵守再到吸收直至融合于群体道德,如果没有良好的管理环境与管理策略,个体道德观是与群体道德相融合还是异化便无从谈起了。换句话说,管理能够规范并调节群体道德,促进个体道德的进步与群体道德的一致,因此,在管理层面,管理与伦理的同构不仅是可行的,而且是必须的。

2.2伦理:个体道德的规范

相对于外在管理对群体道德的约束性,伦理则与之相辅相成地在个体道德规范领域发挥着重要作用。伦理实际上是一种特殊的管理方式,且伦理不仅代表着思想的关系,也带有实体层面的个体、家庭、机构、社会、国家,与管理的组织结构相呼应,可以说,伦理道德本身就带有管理的特殊性以及社会性的意义。伦理之所以能够作为个体道德的规范,其原因在于个体既是自然存在的人,也是社会存在的人。作为自然人的社会个体有维持自我生存和发展的个人利益需求,而作为社会人其又有着维护社会存在和发展的社会利益需求,这样一来,社会个体便要面临正确处理个人利益与社会利益、个人利益与组织利益等各种冲突。

首先,个体道德规范的养成需要通过对社会伦理道德以及社会文化的整体把握,重塑个人价值观、信仰,并以此规范个体道德行为,实现个体的道德目标,“作为社会成员的人,仅仅具有善观念和正义感是远远不够的,除此之外,仁爱心是一种必不可少的、更高的道德能力”[3],通过这样的认识和把握既体现为个体思想道德观念的进步,也是实际道德能力的提升。其次,用以协调人际关系的个体道德规范需借助伦理道德,个体单纯地适应并按照在社会中所处的地位尽其所应尽的义务,这样一种德性或许只能被称为尽职尽责或正直,而事实上每个个体都生活在现实社会的复杂人际网络关系中,必须要与其他人建立各种各样的合作关系,此时伦理道德便成为协调人际关系的重要准则,以形成和谐的人际关系氛围。再次,个体的自我控制与成长也需要伦理道德的约束与规范。伦理道德既然是建立在处理人际关系基础之上的,那么在本质上就具有社会性与群体性,因此也表现为一种客观性的准则、规范指导个体的行为,对于个体而言,当自身的非理性占据上风时,伦理道德便起到了很好的控制非理性的作用,防止恶的行为的发生。经历了这样的控制与约束过程,个体道德也有所成长。而个体的人又是管理的第一要素,個体道德直接影响着管理效能的实现,管理也需要个体崇高的道德素养,因此,在伦理层面,管理与伦理的同构也是可行的。

3档案管理与伦理同构的价值导向

从某种意义上说,管理是对主体社会实践活动的一种宏观调节,而伦理是关于人与人之间关系的准则与规范,二者的最终目的都是协调人际关系,以构建良性的社会活动秩序,因此,管理与伦理在价值导向是一致的。具体到档案管理活动中表现为两个层面,即个体道德向档案管理伦理发展的趋势以及档案管理伦理与主体自我管理的趋同性。

3.1个体道德向档案管理伦理发展的趋势

他律与自律之间始终存在着可以互相影响、互相转换的可能性。他律性带有个体之外的客观社会意义,若不能转换成個体内在的道德修为,他律也就失去了外部控制的作用,而个体的内在道德品质也直接影响着他律性规范的制定内容与形式。然而,对于从事档案管理活动的组织而言,个体道德的内在性也代表着每一位档案管理主体的独立性特征,仍然是存在于主体思维中抽象的东西,这些抽象的道德品质须要与符合大多数人道德要求的组织伦理相一致。个体的道德观念既抽象也不固定,很可能受到来自外部的社会、政治、经济、文化等因素的干扰而发生质的改变。也就是说,如果没有组织伦理,对于管理而言,个体道德认知的变化很容易使得原本无形的组织群体伦理瓦解或者消失。现阶段的档案管理以他律为主、自律为辅,虽然看似加强自律性优于强制性的他律,但实际上他律完全向自律转化几乎是不可能实现的。强调他律向自律的转化是站在个体的角度,借用伦理精神促进内在道德的升华,对于组织而言,他律的伦理道德是该组织存在与发展的重要法则。

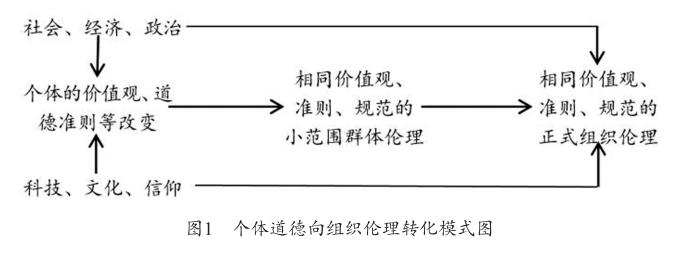

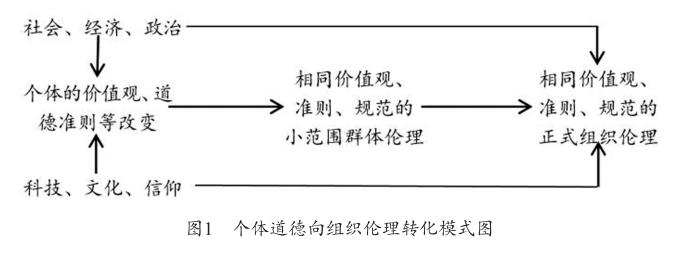

如图1所示,个体道德向群体伦理转化是一个过程性的活动。作为社会人,个体往往会受制于情感,而能够影响情感的因素则来自社会、经济、政治、科技、文化、信仰等,这也是作为自然人尽可能适应事物本性的需求所致,因此个体的价值观、道德准则具有可变性。人与人之间总会存在不同程度上、相同的价值观、准则与规范,能够引导不同个体共同的社会实践活动,并足以协调彼此间的利益关系,建立在小范围内的群体伦理便得以形成。小范围群体伦理规范再向正式规模的组织伦理转化,到了这一阶段,个体利益的满足源自其道德理性的指导,主体能够明确认识到个体利益与组织利益的关系及组织伦理规范对其内在道德的积极作用,最终促进个体内在道德与组织管理伦理的协调一致性。

3.2档案管理伦理与个体自我管理的趋同性

档案管理伦理表现为规范伦理与个体伦理两个维度,规范伦理以制度、法规等形式构成对群体道德的诉求,个体伦理是管理者以自觉自省的形式对个体道德的诉求,二者体现了档案管理伦理的张力,也是内在与外在、主观与客观、普遍与特殊的统一,构成了档案管理伦理的基本内容。如教军章所言,“就中国目前所处的社会变革时期而言,个体的道德理性是有限的,个人的道德意志也是有限的”[4]。在各种伦理观念的冲突与外部利诱的环境中,个体对善恶界限的认识愈发模糊,甚至明知是恶的也认为是应当做的,这样的道德观念一旦形成对档案管理必将造成重大损失,因此,档案管理伦理在进行以规章制度为主的规范道德建设时,不可忽视管理主体的内在道德修为,而个体的道德修为主要来自习得的道德阶段,在实践经验中养成一种始终从善的“习惯”,档案管理伦理的个体道德的养成与个体自我管理的初衷、过程、形式与最终目的上都是一致的,也就是为了提高个体的综合素质与道德能力。

德鲁克提到“一个人的长处与他的表现,多半是一致的,但是,一个人的长处与他的价值观之间,有时却会出现冲突:一个人最擅长的事情,不见得是他觉得最有意义的事。如此一来,他的工作也许便不值得投入毕生精力”[5]。每个人都有自己的价值观与伦理观,组织也一样拥有组织的价值观与伦理观。作为组织中的个体要认识到自己的价值观应与组织的相一致,或者至少是无限接近,将“我做了什么”的索取思想转换成“我能做什么”以及“我应该做什么”的贡献思想,为自己、他人、组织及彼此间的相互关系负责。自我管理实际上并没有脱离组织伦理,反而在组织伦理的外在规范下合理地进行着个体道德修养,在提高个体道德素质的同时,也将外在的组织伦理真正地融入了内在道德观中。

4结语

科学规范的管理能够遏制个体趋恶的思想,主体内在的道德修为又是科学管理实现的前提。科学管理与人伦管理的协同构建也是档案管理发展规律的动态呈现,人治时期的档案管理是“禁忌式”的管理,在一切禁止的背后也增加了档案管理的神秘感,法治时期的档案管理又以“准则式”为标志,由知之何为“不能做”过渡到了何为“应该做”,他律的伦理规范由此产生,档案管理主体认识到了有义务去从事的职责范围。从他律走向自律必然要经过一个习得的过程,最佳的道德习得方式不是强制性的法律规范,而正是建立在社会层面上的道德责任,“如何做”也随之成为个体道德能力养成的重要理念,包括档案管理主体自身的内责以及与其他相关主体互动的外责。管理与伦理的二重建构对于当代社会档案管理,可以有效约束外在群体伦理以及个体内在道德规范。管理与伦理具有共同的价值指向。就档案管理整体性而言,管理是对道德共同体的行为约束,能够促进主体在群体伦理规范中获得真正的自由;就档案管理个体性而言,每一个管理主体都具有独立的道德能力,而这种能力反映的便是主体的“德行”,缺少伦理规范的约束,个体德行即为一种任性的德行,而不是理性的德行。因此,管理与伦理同构不仅能够起到行为约束的作用,还能满足个体道德向善的修养。

注释与参考文献

[1][美]彼得·德鲁克.德鲁克管理思想精要[M].李维安,王世权,刘金岩,译.北京:机械工业出版社,2009:8.

[2]蔡元培.中国伦理学史[M].北京:东方出版社,2012:234.

[3]曹刚.道德能力是构建和谐社会的价值基点[J].思想政治工作研究,2007(6):25-26.

[4]教军章.行政伦理的双重维度——制度伦理与个体伦理[J].人文杂志,2003(3):22-28.

[5][美]彼得·德鲁克.21世纪的管理挑战[M].刘毓玲,译.北京:生活·读书·新知三联书店,2000:170-171.