CAD/CAM在腓骨瓣-种植体功能性修复下颌骨缺损的临床应用

2020-05-20柳兆刚田宏伟唐振华陈旭兵

王 凌,柳兆刚,田宏伟,唐振华,周 宇,陈旭兵

下颌骨缺损严重影响患者的面形、咀嚼功能以及正常的社会生活。1989年Aidalog等首先提出将腓骨瓣用于颌骨缺损重建以来[1],以腓骨瓣为代表的血管化骨组织瓣已成为修复下颌骨缺损最重要的方法[2-3]。理想的下颌骨功能重建不仅需要考虑下颌骨的连续性及面部外形,也要考虑恢复患者的咀嚼功能等正常的社会生活。

腓骨的宽度一般在1.3~1.5 cm,传统的手术方法仅根据术者经验对其进行截取、塑形及固定,未能完全利用其有限的宽度尽可能恢复下颌骨的高度[4],难以为种植修复提供较优的基础条件。计算机辅助设计和计算机辅助制造(CAD/CAM)、快速成型技术的出现为腓骨精准塑形和精准就位提供了可能。尽可能利用腓骨的有限宽度为后期种植修复提供良好的骨条件[5]。国内外已有多篇关于应用CAD/CAM技术指导血管化游离移植腓骨修复下颌骨缺损[6],近年来我们应用CAD/CAM技术精准塑形单层腓骨修复下颌骨缺损的外形,同时为后期种植修复缺失牙列提供有效指导,可获得有利于种植钉就位的腓骨位置及角度,取得了较理想的治疗效果,现报道如下。

1 资料与方法

1.1 临床资料

选择2015年—2018年就诊于阜阳市人民医院口腔科的9例下颌骨肿瘤导致下颌骨缺损的患者,年龄18~66岁,平均年龄36岁,其中男6例,女3例。下颌骨成釉细胞瘤8例,下颌牙龈癌1例。其中5例患者完成种植修复,病例资料见表1。

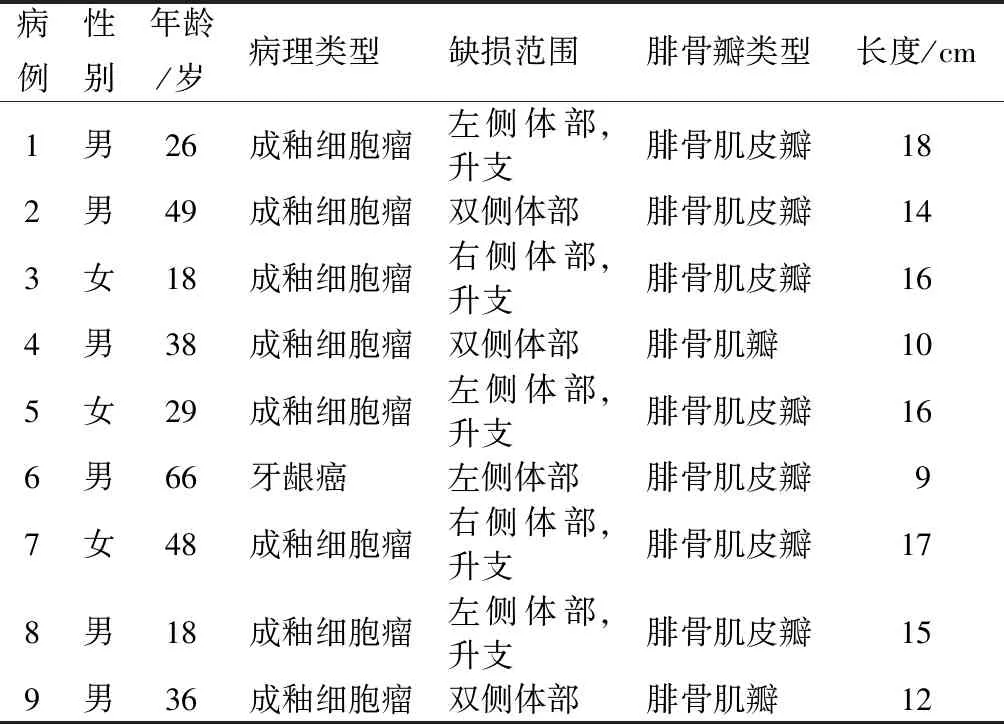

表1 9例患者临床资料

1.2 术前准备及手术过程

1.2.1 术前准备 术前用Philips Brilliance64层螺旋CT扫描头颅及术区腓骨。CT和CT血管造影数据导入Magics®软件(Materialise),并与口腔内扫描(BluCam®,Sirona)或每个患者咬合的石膏模型扫描结合。制定植入物的计划位置。将分割的腓骨放置到位,为种植体提供最佳的骨覆盖和骨整合空间。根据肿瘤的性质、病变的范围明确截骨位置,同时参照腓骨的形态,在恢复下颌骨外形的同时最大化利用腓骨宽度修复下颌骨的高度,为术后植入种植体创造有利条件。在虚拟手术中根据截骨位置切除病变下颌骨,将腓骨三维图形放置缺损区,水平向根据镜像翻转原理,垂直向根据对侧弧度对腓骨三维塑形,将腓骨最宽的角度作为修复下颌骨的高度(图1)。设计完成后使用Objet Eden260V 3D打印机(Stratasys)结合快速成型技术打印出实体模型及截骨导板,包括病变下颌骨模型、完成塑形的腓骨模型、腓骨塑形导板及完成设计后的修复模型,并根据修复模型预弯重建钛板,术前对模型、截骨导板及重建钛板消毒以备手术使用。

A:计算机虚拟手术确定截骨范围;B:计算机虚拟手术确定腓骨种植位点

图1计算机CAD/CAM技术设计手术方案

Fig.1Surgical scheme designed by CAD/CAM technique

1.2.2 下颌骨缺损重建手术过程 手术分两组,一组根据肿瘤性质和参考截骨导板切除病变的下颌骨并预备吻合的颌外动脉/面静脉。另一组同时进行血管化腓骨瓣的制备。根据设计选取腓骨的后面作为修复后下颌骨的上面,对应上颌牙的咬合面,尽量利用腓骨的宽度和高度,区域对其进行塑形。在不断蒂的情况下参照腓骨塑形导板精确楔形截除小三角形骨块,三角尖端区的骨板不需要做骨膜下剥离,避免损伤骨膜血管网与血管蒂,利用重建钛板对其塑形和固定,待供区准备完成后再断蒂。再用预成型钛板实现腓骨与健康下颌骨的初步固定后,吻合动静脉(图2)。9例患者均携带梭形皮岛,皮岛最大直径为宽1~3 cm,长4~8 cm,其中8例患者皮岛用于修复磨牙后区和前牙区黏膜缺损,1例患者皮岛缝合于下颌角切口区。术后均予以扩容、抗凝及抗炎处理。检查剩余牙列的咬合关系及颞颌关节就位是否达到预期效果,术者严格按照计算机辅助设计执行。

图2 术中腓骨塑形下颌骨重建

1.3 种植手术修复

腓骨移植成功后一年在拆除重建钛板的同时为有条件的患者行种植修复。术前对患者开口度、颞下颌关节及余留牙咬合关系进行检查,追拍CBCT测量骨垂直高度水平宽度。检查无异常后行种植手术,为减轻患者痛苦,选择在去除钛板的同时植入种植体。术中根据咬合关系定位种植体位点,逐级扩孔,植入种植体。规格为直径4.2 mm、长度11.5 mm(OSSTEM)或直径4.3 mm、长度11.5 mm(NOBEL)。扩孔时减低转速并适当攻丝。植入扭矩≤35 N·cm,上覆盖螺丝,严密缝合。6个月后行冠部修复,上部结构行卫生桥联冠设计。

1.4 种植修复后复查

1.4.1 临床表现 种植修复完成后,每6个月复查1次。观察患者在面形、开口度/型、颞下颌关节、咬合关系,以及种植体周围软硬组织有无异常,有无种植术后并发症,观察并记录结果。

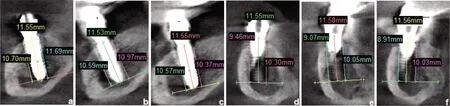

1.4.2 影像学表现 患者种植术后当天及术后6、12个月均拍摄CBCT,将CBCT数据导入Simplant11.04软件分析影像资料,通过种植体中心切取冠状面及矢状面,分别测量并计算种植体周围骨边缘的近、远中及颊、舌四个位点到种植体底端的距离并计算其平均值得到骨结合高度(图3)。在随访过程中,将种植体修复时得到的骨结合高度设定为初始值,分别测量和计算修复后半年和修复后一年的骨结合高度,与初始值的差值即为骨吸收量。骨边缘高度发生吸收下降以正数来记录,骨边缘高度发生增加以负数来记录。将完成冠修复后当天的CBCT数据导入Simplant11.04软件分析影像资料,分别于近中和远中测量每颗种植牙的冠长度(种植牙牙冠最高点至腓骨上缘与种植体接触点的垂直距离),根长度(腓骨上缘与种植体接触点至种植体最末端的垂直距离)。根据冠根比=冠长度/根长度,由测量所获得的数据计算得出每颗种植牙近中和远中的冠根比,并取近远中的平均值。

a,b,c分别为冠状面初始、半年及一年骨边缘水平测量;d,e,f代表同一种植体矢状面初始、半年及一年骨边缘水平

图3种植体周围骨边缘水平测量

Fig.3Horizontal measurement of bone margin around implant

2 结 果

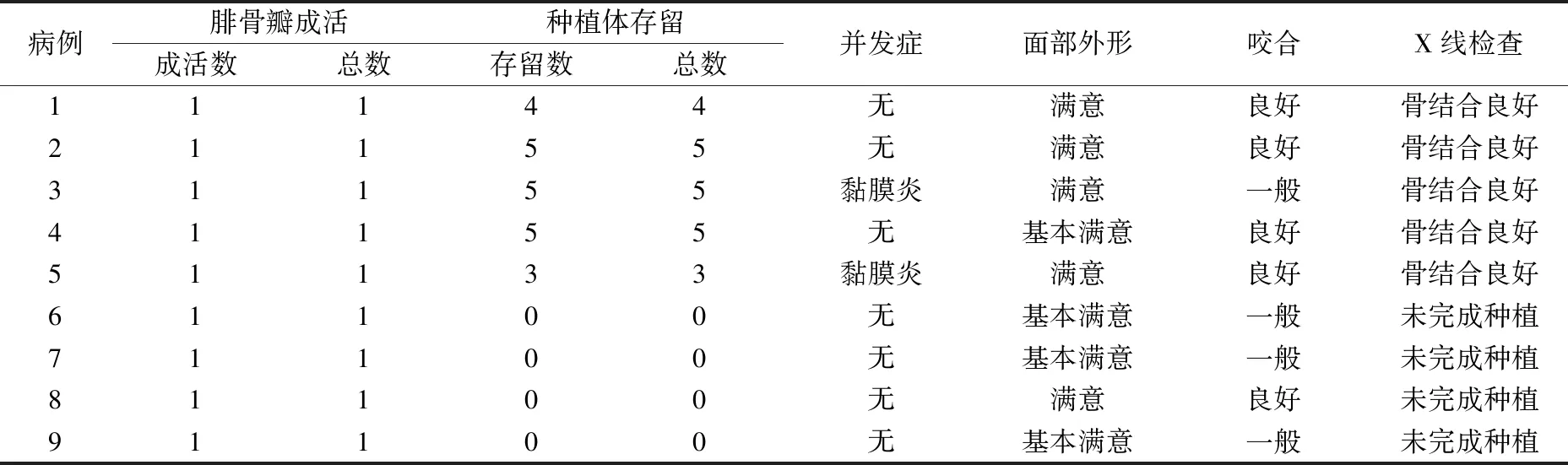

9例腓骨瓣移植均成功。患者面部外形对称。开口度平均3.7 mm,开口型正常。颞下颌关节无异常。余留牙咬合关系正常,检查结果见表2。实际手术截除下颌骨与模拟手术截除下颌骨颊侧误差为(0.83±0.98)mm,舌侧误差为(1.34±1.03)mm;实际手术截除腓骨左侧误差为(1.02±1.06)mm,右侧误差为(0.94±1.01)mm。5例患者手术完成一年后行种植修复,上部行卫生桥冠修复。随访12个月,观察患者颞下颌关节无异常,咬合关系及咀嚼功能恢复良好。复查曲面断层片未见明显骨吸收。一例患者种植体周围软组织红肿,游离龈有少量渗出,两次冲洗换药后正常。拍摄CBCT测量骨边缘高度差值分析结果见表3。种植体测得的临床冠根比为1.0~2.8,平均为1.75。

表2 9例患者临床检查结果

表3 5例患者种植义齿修复后6个月及12个月骨吸收量分析表

3 典型病例

患者男性,49岁,因“右下颌骨肿痛2月余”收入住院。口外:颏部、右侧下颌骨膨隆,质硬,界限不清,颌下、颈部未及明显肿大淋巴结;口内:张口度正常,右下颌体部前庭沟、牙槽嵴、舌侧膨隆,质硬,局部可触及乒乓样感,43、44舌侧倾斜移位。病理最终诊断为:下颌骨成釉细胞瘤。手术拟行右下颌骨肿物切除术、下颌骨部分截除术、左腓骨肌皮瓣游离移植修复重建钛板内固定术。术前根据患者影像学资料,利用CAD/CAM技术结合快速成型技术制作手术导板及预成型钛板。手术顺利完成。术后3个月复查,影像学资料显示,腓骨与下颌骨愈合良好,外形正常,患者满意。术后一年在去除钛板同期植入种植体,半年后上部冠修复,随访12个月,患者依从性较高,口腔卫生可,但有轻度的种植体周围黏膜炎,冲洗上药后有所改善(图4)。

a~c:术前(a)、术后(b)及修复后(c)X 线片;d~f:术后1年复查,口内像(d、e)和外形(f)恢复良好。

图4典型病例的X线片及口外形观察

Fig.4X-ray and oral appearance observation of typical cases

4 讨 论

下颌骨肿瘤的治疗目的不仅仅是切除病变颌骨,还要考虑修复重建下颌骨连续性外形,更重要的是恢复吞咽、言语、咀嚼等生理功能,提高患者的生活质量[7]。目前血管化腓骨瓣已广泛应用于重建不同类型下颌骨缺损的重建并成为修复该缺损最为有效常用的方法[8-9]。腓骨有充足坚实的骨皮质和良好的血供,有利于种植体获得良好的初期稳定性,从而为恢复咀嚼功能创造必要的条件[10]。

CAD/CAM技术使外科医生能够虚拟定位要切除的骨段,计算腓骨段的体积和数量,以优化面部对称性。快速成型技术可以再现虚拟规划过程中设计的手术切割导轨[11]。虚拟手术设计软件可以准确地确定缺失片段的大小,并预测给定重建面部对称性的计划。简单可靠的方法是在屏幕上创建下颌骨其余部分的镜像。或者可以根据以前重建的数据库或通过使用规范值来生成类似大小和形状的模拟下颌骨[12]。

传统的下颌骨重建需要测量术区以确定骨瓣置换术所需的节段长度。但准确的测量常常由于肿瘤变形、邻近软组织的存在或病理性骨折而受阻。相比之下,在虚拟手术设计过程中使用的CT扫描图像可以在术前精确测量下颌骨,而不会被软组织或肿瘤遮挡[13]。传统的塑形方法需要“目测”来估计三维空间的变化。只有同时在三个平面上布置切割导轨的虚拟手术设计规划才能可靠地再现下颌骨形状变化的复杂性[14]。同时虚拟手术设计提供了设计截骨角度的机会,使连接腓骨节段或腓骨与下颌骨之间的连接处的骨重叠最大化[15-16]。在CAD/CAM技术中设计制作的金属钛板轮廓可与实际的腓骨新重建下颌骨达到最佳的重合状态[17]。

我们在切除病变组织和恢复下颌骨外形的同时,将后期种植修复植入到术前治疗计划中,在单层腓骨修复下颌骨的基础上结合种植修复,尽可能在设计中最大限度利用腓骨的优先宽度作为种植植入的垂直高度。传统的手术在缺乏准确导板指导下,很难将腓骨有利种植点对应上颌牙的舌侧尖,不利于后期种植体的植入。若采用倾斜种植配合转角基台会加大种植体周围骨组织应力。有学者报道种植体连接不同角度基台时,随着基台角度的增大种植体周围骨质的最大应变值增加明显,种植体的安全系数逐渐减小。若使用正常的咬合力来行使功能则会明显增加种植失败的风险[18]。种植体连接角度基台后会改变生物力学性能,超载及应力集中都会导致病理性的骨改变,甚至导致种植失败[19]。腓骨不同于颌骨,皮质较厚,血供不及颌骨,应力集中会加速周围骨吸收。所以腓骨种植应尽可能避免倾斜植入,采用CAD/CAM技术能够提高腓骨移植塑形的精准度,避免后期种植修复骨高度不足出现倾斜种植。

后期修复中我们发现种植修复义齿冠根比超过正常牙齿冠根比。我们已修复完成的5例患者,冠根比平均比值在1.75∶1,最大冠根比为2.8∶1,存在相对风险。有学者对不同冠根比进行36个月的对比研究,种植体冠根比平均1.6±0.8,最小冠根比为0.75,最大冠根比为3.57,50%种植修复体冠根比>2。经36个月追踪,种植体近中、远中平均骨吸收(0.29±0.12)mm。说明增加种植体冠根比并不会引起种植体颈部骨吸收[20]。但冠根比增加会增加种植体并发症,比如基台的折断。我们在修复上部义齿结构时通过联冠的方式使其产生相互拮抗作用,降低了基台折断的风险[21]。在单层腓骨修复下颌骨缺损高度不足的问题上,有术者采用腓骨瓣折叠或腓骨瓣牵引术解决高度不足的问题,其优势可见,但同样也给患者带来较高的风险,如折叠静脉回流不畅导致静脉淤血,腓骨折叠接触处骨膜去除不彻底影响后期种植骨结合。另外,对于大范围的下颌骨缺损,腓骨长度有限,无法通过折叠的方式修复下颌骨缺损。与腓骨瓣折叠、腓骨牵张术相比,单层腓骨瓣修复下颌骨缺损手术风险相对较低,无延长疗程和增加患者经济负担,患者更易接受。

通过定期复诊我们发现,患者的种植体周围牙龈炎偶有发生,在问诊及检查的过程中,我们发现有两个主要原因:①种植体周围无附着龈,随着咀嚼运动的发生,种植体周围的黏膜不稳定,不能形成稳定的袖口;②患者依从性不高,不注意口腔卫生,通过我们的口腔宣教及指导,患者的种植体周围黏膜的炎症有很大改善。对于种植体周围无附着龈这一问题,我们也正在尝试进一步改善,近期的一例腓骨种植手术,我们采取了在种植同期取腭侧附着龈游离移植,对腓骨上的黏膜进行分离,保证游离瓣的基底的供血,然后加压包扎,10 d后拆线,游离瓣愈合良好。这一病例还未行上部冠桥修复,修复效果还有待进一步的观察。

根据临床观察,CAD/CAM技术指导单层腓骨功能性修复下颌骨具有可行性,但种植病例及观察时间有限,为研究其长期效果,还需要进一步增加病例数和延长观察时间。