MRI影像基础上急性缺血性脑卒中静脉溶栓的临床可行性及效果研究

2020-05-17侯庆玲

侯庆玲 杨 莉

(张家港第六人民医院,江苏苏州 215600)

脑卒中通常以缺血性脑卒中为主,其发病率占脑卒中的80%,具有较高的致残率及死亡率。大部分缺血性脑卒中患者会发生急性血栓形成或血栓脱落至脑血管,会导致脑部血液循环受阻,进而影响患者脑组织微循环[1],对患者生命安全构成极大威胁。临床上在急性发作期实施静脉溶栓治疗已成为该疾病的最佳治疗方式之一,可以帮助闭塞的血管在短时间内得以疏通,使患者的神经功能得以改善,脑细胞得以恢复[2]。然而,该治疗方式存在时间窗,在时间窗内接受治疗才能使患者获益。欧洲卒中协会将溶栓的时间窗定位在4.5 h,但在实际工作中,由于个体存在的差异,很难以此时间界定为患者治疗的时间窗。因此,采用MRI影像学辅助技术,可以明确患者的发病时间,判断其是否符合静脉溶栓治疗的条件,并能帮助患者延长时间窗,从而改善疾病的预后[3]。鉴于此,本研究选取 80例急性缺血性脑卒中患者作为研究对象,旨在探讨在MRI影像基础上实施静脉溶栓的临床效果。现报道如下。

1 资料与方法

1.1 一般资料

选取2016年6月至2020年6月张家港第六人民医院收治的80例急性缺血性脑卒中患者作为研究对象,根据患者入院治疗的先后顺序分为对照组和观察组,每组各40例。对照组中,男性23例,女性17例;年龄42~74岁,平均年龄(57.23±5.28)岁;发病至入院时间1~6 h,平均时间(2.45±0.89)h。观察组中,男性24例,女性16例;年龄40~72岁,平均年龄(57.18±5.23)岁;发病至入院时间1~5.5 h,平均时间(2.40±0.82)h。两组患者一般资料比较,差异均无统计学意义(P>0.05),具有可比性。所有患者均对本研究知情,并签署知情同意书。本研究经张家港第六人民医院医学伦理委员会审批通过。

1.2 纳入与排除标准

纳入标准:①所有患者均符合《中国脑血管病防治指南》[4]中相关急性缺血性脑卒中的诊断标准;②患者均为首次发病,且美国国立卫生研究院卒中量表(NIHSS)评分在4~24分以内;③患者发病到入院时间均在6 h内。

排除标准:①既往有脑出血病史者;②患者生命体征不稳定,存在严重昏迷者;③NIHSS评分在25分以上者;④3个月内曾发生过脑卒中,遗留有神经功能缺损症状者;⑤合并有严重的中枢神经损伤症状者。

1.3 方法

对照组给予常规治疗方案。具体方法:给予患者自由基清除剂及血小板抑制剂,以及他汀类药物治疗。其中他汀类药物可起到降血脂的作用,可控制患者的基础疾病。对于伴发脑水肿的患者,可给予复方甘露醇注射液营养神经治疗。对于水、电解质及酸碱失衡患者,给予补液及肠外营养支持治疗。

观察组在对照组的治疗基础上,采取MRI影像指导下静脉溶栓治疗。采用西门子公司生产的超导MRI仪,型号为Verio,扫描患者头颅,由两名高年资影像学医师阅片,最终结果需一致。对采集的图像进行分析后,患者DWI呈略高信号,FLAIR 无明显信号改变,判断患者为急性缺血性脑卒中,为符合适应证的患者提供溶栓治疗方案。具体方法:给予患者重组组织型纤溶酶原激活剂注射用阿替普酶(Boehringer Ingelheim Pharma GmbH & Co.KG,国药准字 S20110052,规格:50 mg) 0.9 mg,其中 10% 以静脉注射的方式给予,于1 min内注射完毕,剩余的90%采用静脉滴注的方式,于1 h内滴注完毕。24 h后,对两组患者进行MRI检查,了解患者脑部血液再灌注情况,并口服100 mg阿司匹林(四川太平洋药业有限责任公司,国药准字H51021475,规格:0.5 g)抗血小板聚集,1次/d。

两组患者均接受为期2周的治疗。

1.4 观察指标与疗效评定标准

根据NIHSS评分减少率判断患者的治疗效果,其中NIHSS评分减少90%及以上为治愈;NIHSS评分减少45%~89%为显效;NIHSS评分减少18%~44%为有效;NIHSS评分减少17%及以下为无效。总有效率=(治愈+显效+有效)例数/总例数×100%。

对两组患者的治疗前后不同时间段,采用NIHSS评定患者的神经功能缺损情况。总分为42分,其中0~1分为正常,2~4分为轻微,5~15分为中度,16~20分为中重度,20分以上为重度。分数越高,则代表患者的神经功能缺损越严重。

记录并对比两组患者闭塞血管再通率及不良反应发生率。

1.5 统计学分析

采用统计学SPSS 20.0软件进行数据处理,计数资料用[例(%)]表示,采用χ2检验;计量资料用(±s)表示,采用t检验。以P<0.05为差异有统计学意义。

2 结果

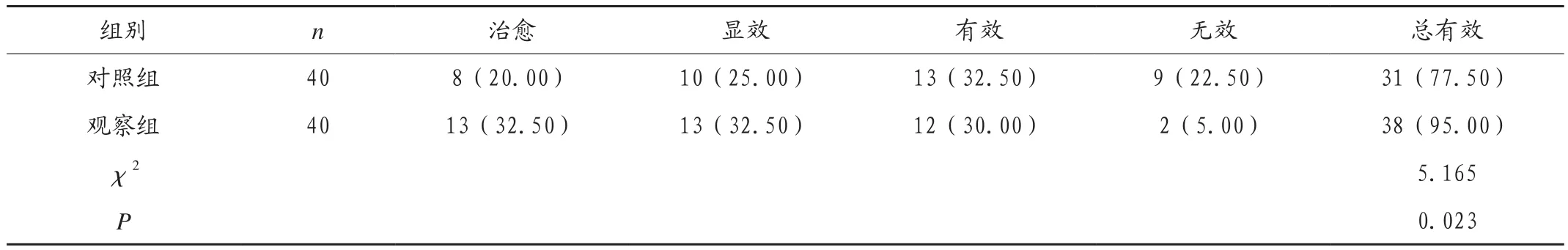

2.1 两组患者治疗有效率比较

观察组患者的治疗总有效率为95.00%,显著高于对照组的77.50%,组间比较差异有统计学意义(P<0.05),见表1。

表1 两组患者治疗有效率比较[例(%)]

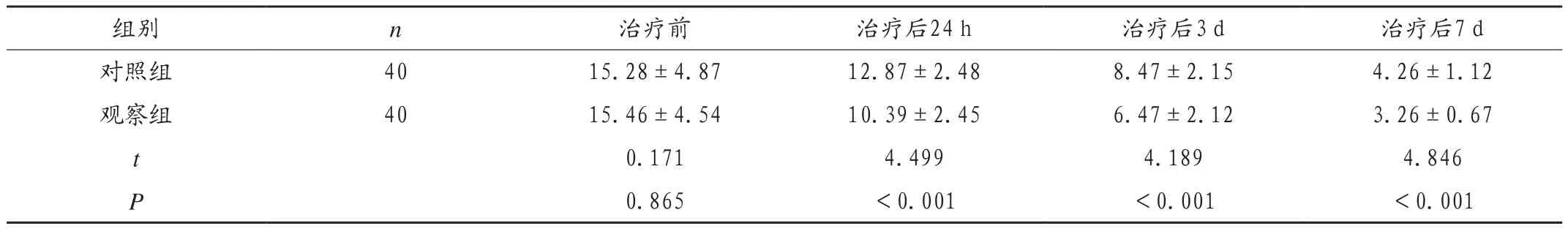

2.2 两组患者不同时间段NIHSS评分比较

两组治疗后NIHSS评分呈下降趋势,且观察组治疗后24 h NIHSS评分下降幅度大于对照组,差异有统计学意义(P < 0.05),见表 2。

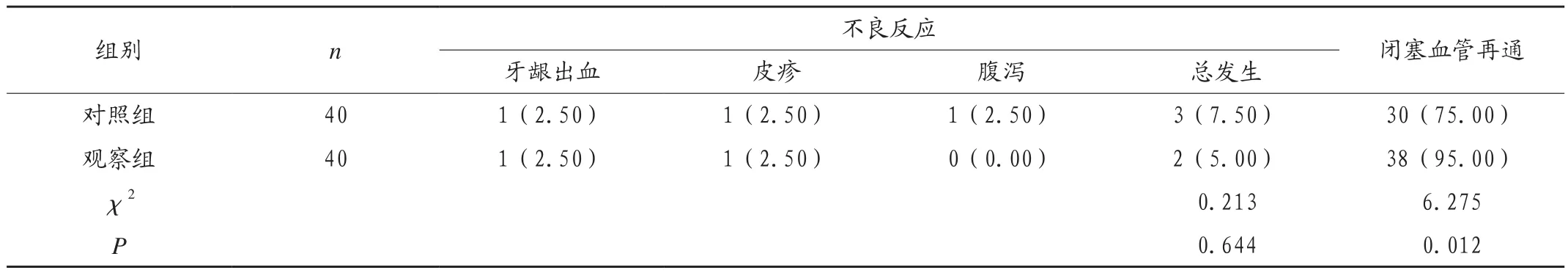

2.3 两组患者闭塞血管再通率及不良反应发生率比较

观察组患者的闭塞血管再通率为95.00%,显著高于对照组的75.00%,组间比较差异有统计学意义(P<0.05);两组患者的不良反应发生率比较,差异无统计学意义(P>0.05),见表3。

表2 两组患者不同时间段NIHSS评分比较(±s,分)

表2 两组患者不同时间段NIHSS评分比较(±s,分)

组别 n 治疗前 治疗后24 h 治疗后3 d 治疗后7 d对照组 40 15.28±4.87 12.87±2.48 8.47±2.15 4.26±1.12观察组 40 15.46±4.54 10.39±2.45 6.47±2.12 3.26±0.67 t 0.171 4.499 4.189 4.846 P 0.865 <0.001 <0.001 <0.001

表3 两组患者闭塞血管再通率及不良反应发生率比较[例(%)]

3 讨论

缺血性脑卒中的死亡率及致残率极高,仍是目前医学上较为棘手的问题,其病灶不仅包含中心缺血区,也包含周围半暗带,而不少研究证实,半暗带的血液并非完全受阻,而尽早采取有效的治疗,可改善半暗区缺血带的神经功能缺损情况,使得疾病的结局发生逆转。抗血小板药物是临床二级预防常用药物,其可预防部分患者疾病的发作,但对于采用此种药物后是否还能给予静脉溶栓治疗,是否会影响药物效果,临床上尚存在一定的争议。随着MRI技术在临床的广泛使用,人们逐渐认识到了急性缺血性脑卒中的特征,采用弥散加权成像技术(DWI)技术可在疾病发生早期确定患者脑梗死区域,而磁共振灌注成像(PWI)技术可了解脑组织血流动力学特征[5]。陈曙[6]的研究认为,PWI/DWI所示影像的不匹配性可挽救缺血半暗带的脑组织。磁共振血管成像(MRA)可显示脑部血管狭窄或闭塞情况,从而指导临床实施静脉溶栓治疗。

相关报道显示,患者错过最佳治疗的4.5 h时间窗后,通过MRI技术发现存在PWI/DWI不匹配的急性缺血性脑卒中,可对发病4.5~6 h的患者实施静脉溶栓治疗[7-8]。可见超过时间窗的患者,通过MRI影像学检查可判断其疾病是否能实施静脉溶栓治疗,以减小其梗死面积,使其及时获得治疗,改善患者疾病预后。本研究结果显示,观察组患者的治疗总有效率95.00%显著高于对照组的77.50%,而闭塞血管再通率95.00%也显著高于对照组的75.00%,且观察组患者的NIHSS评分下降幅度大于对照组。提示MRI影像检查可以了解患者的脑血管病变、侧支循环及缺血情况,反映患者的实际治疗时间窗,为患者静脉溶栓治疗提供机会,改善患者神经功能。同时,本研究结果还显示,观察组患者的不良反应未增加,这与韩小辉[9]的研究结果相符,也进一步证实了此种治疗方式的安全性。

综上所述,在MRI影像指导下对急性缺血性脑卒中患者实施静脉溶栓治疗效果显著,能够有效改善患者的神经功能,使闭塞血管再通率提高,且不良反应少,值得临床推广应用。