世界文化与自然双遗产综述

2020-05-14陈耀华陈远笛

陈耀华,秦 芳,陈远笛

(北京大学城市与环境学院,北京 100871)

文化与自然双遗产(mixed cultural and natural heritage),简称双遗产,也称混合遗产,是同时具有文化和自然突出普遍价值的遗产类型。截至2019年12月,全球1 121项世界遗产中,共有双遗产39项,占世界遗产总数的3.48%。我国于1985年加入《保护世界文化和自然遗产公约》(以下简称《公约》),1987年诞生了中国第一处双遗产——泰山。目前,我国55项世界遗产中,有双遗产4项,占我国世界遗产总数的7.27%。

1 双遗产概念的定义与由来

双遗产是世界遗产事业发展过程中逐渐被认识并定义的类型。众所周知,1972年通过的世界遗产公约中,世界遗产仅包括文化遗产和自然遗产两种类型。世界第一个双遗产——危地马拉蒂卡尔国家公园(Tikal National Park)1979年列入世界遗产名录时,只标明了同时符合文化遗产标准(i)(iii)(iv)以及自然遗产标准(ix)(x),并未明确其类型属于双遗产。

此后,关于此类遗产是否应列为一种新类型被提出讨论。1984年在阿根廷布宜诺斯艾利斯召开的世界遗产委员会第八届会议上提出了双遗产的问题,并认为《公约》的《操作指南》没有就这种双遗产向缔约国提供足够的指导,建议在下届主席团会议上,ICOMOS和IUCN召集一个专家组会议,包括地理学家,为甄别和提名这类遗产制定一个工作框架①世界遗产中心官方网站https://whc.unesco.org/en/decisions/3897.。

1985年在法国巴黎召开的第九届世界遗产大会继续探讨了双遗产相关问题。IUCN等代表介绍了成立的专家组讨论的要点及其结论,包括对“操作指南”的拟议修改和补充。但委员会认识到这一问题的复杂性,认为需要更多的时间来充分审查这些提议的影响②世界遗产中心官方网站https://whc.unesco.org/en/decisions/3835.。

此后,到了1988年在巴西的巴西利亚召开的第十二届世界遗产大会上,双遗产才正式作为一种新的遗产类型见诸于大会文件。当年新增世界遗产27项,其中文化遗产19项,自然遗产5项,双遗产3项③世界遗产中心官方网站https://whc.unesco.org/en/decisions/3669.。自此,双遗产正式作为一种新的遗产类型。然而,直到2005年的《实施世界遗产公约的操作指南》(以下简称《操作指南》)才正式列出双遗产的定义和要求,即同时部分满足或完全满足《公约》第1条和第2条关于文化和自然遗产定义的遗产才能认为是“文化与自然双遗产”④《实施文化与自然遗产保护公约操作指南(2019)》II.A Definition of World Heritage.46.。其申报标准要同时满足文化遗产标准(i)~(vi)中的一或多项,以及自然遗产标准(vii)~(x)中的一或多项,即需要同时具有文化和自然突出普遍价值。

从遗产类型的扩充和发展可以看到:①世界遗产类型增加始终遵循“全球研究—识别主题—修订标准—增加类型”的逻辑[1];②遗产类型识别从关注文化遗产、自然遗产这种二元划分法,到关注人与环境之间的联系。从而促成双遗产、文化景观等类别的产生,显示了人们对于遗产内涵和价值认识的提升。

2 世界双遗产现状特征

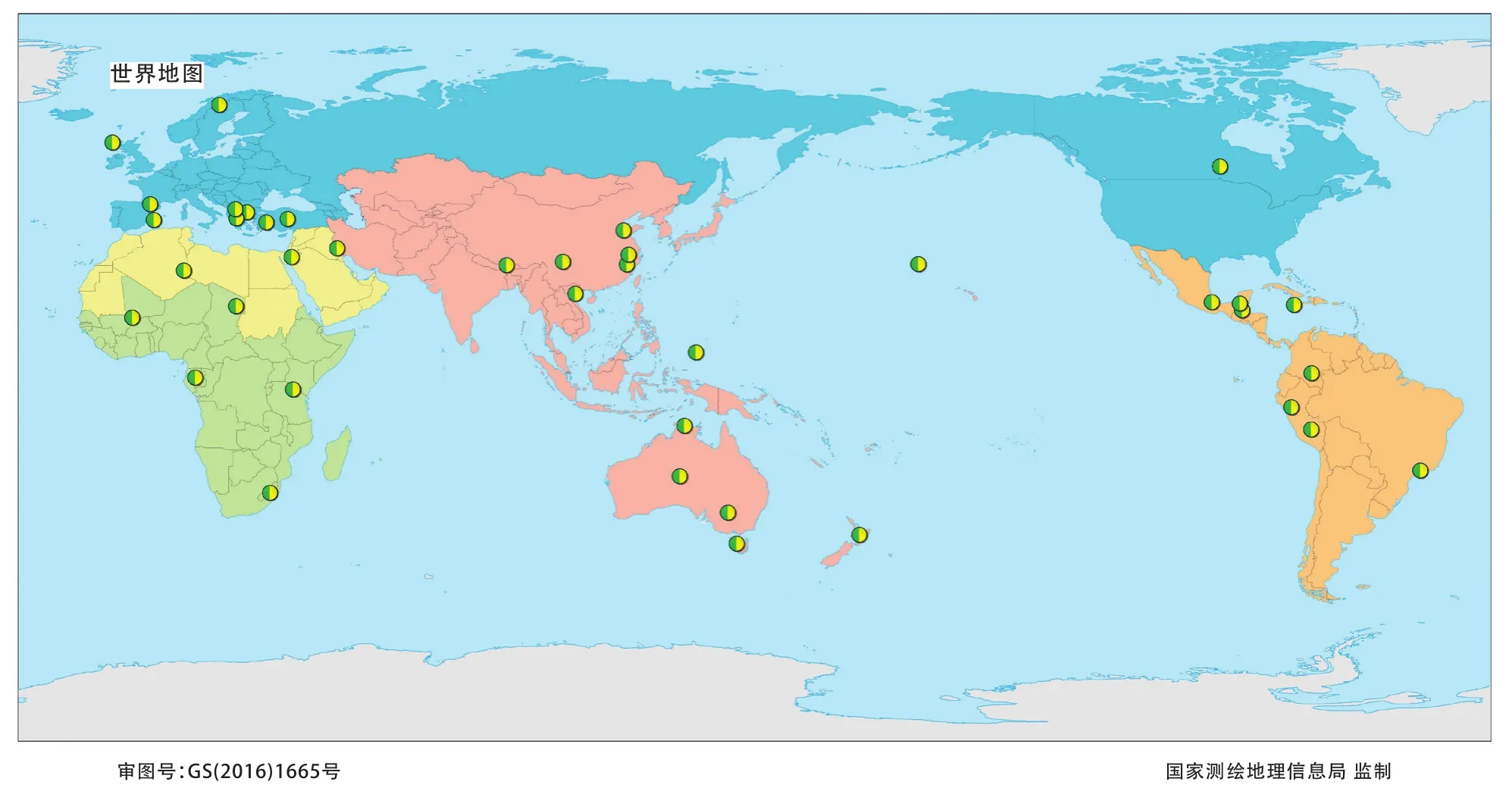

截止到2020年1月,世界遗产名录中共有39项双遗产,来自31个国家和地区(包括3项跨境遗产)(表1)。

表1 全球文化与自然双遗产一览表

续表1

续表1

2.1 整体比例偏低

由于双遗产的评定要同时符合文化遗产和自然遗产一或多项标准,因此申报难度相对较大。从1979年到现在,每年作为双遗产列入世界遗产名录的项目数量平均不到1项,最多为3项,而其中有18年则为0。目前双遗产总数约占世界遗产总数的3.5%,远远低于文化遗产的77.5%,自然遗产的19%(图1)。

相对于双遗产,1992年新增的文化景观数量增加迅速。从2000年至今的统计数据来看,全球新增遗产总数454项,其中包括双遗产14项,占3%;自然遗产72项,占16%;文化遗产368项,占81%(其中文化景观101项,占22%)。

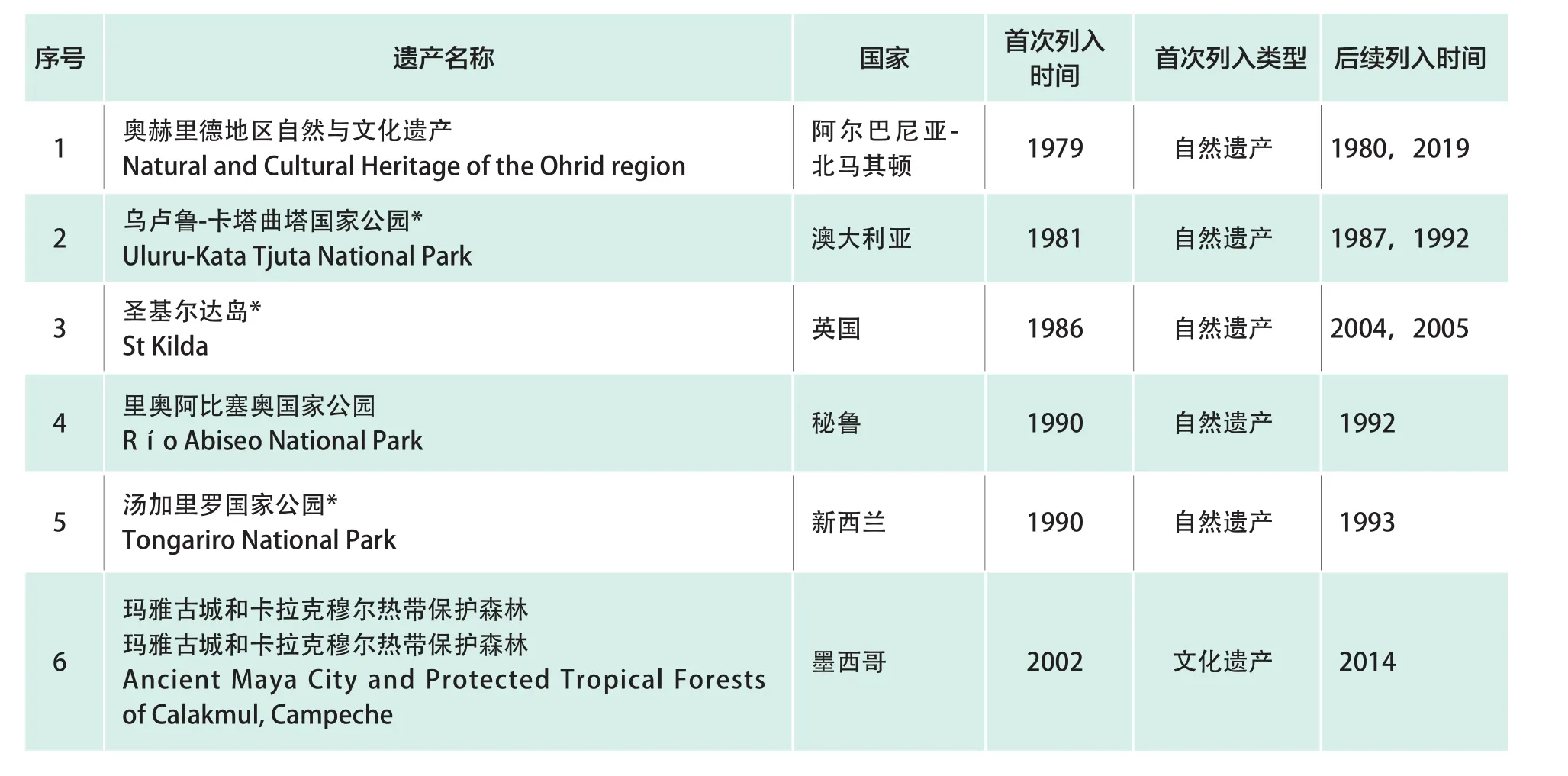

2.2 空间分布相对均衡

全球世界遗产空间分布极不均衡,从世界遗产中心划分的五大分区看,欧洲和北美区占据接近全球一半的世界遗产数量,加上亚太地区则超过70%。世界遗产总量的相对集中。双遗产的全球分布则相对均衡,亚太地区占30.77%,欧洲和北美、拉丁美洲和加勒比地区分别占据28.21%和20.51%,地域相邻的非洲和阿拉伯也占据20.51%。这与双遗产对文化与自然突出普遍价值均有严格要求密切相关(表2、图2)。

2.3 适用标准各有侧重

2.3.1 适用标准的数量

39项双遗产中,所包含的登录标准共计158条,包括文化遗产标准84条,自然遗产标准74条,平均每项遗产符合标准4条。最多符合标准7条,最少2条,大部分符合3~5条标准(图3)。

图1 世界双遗产列入时间分布图(来源:作者自绘)

图2 全球文化与自然双遗产分布示意图(来源:作者据世界遗产官网资料绘制)

从时间序列看,39项双遗产中,早期列入的双遗产符合提名标准的数量较多,最1982年澳大利亚的塔斯马尼亚荒原(Tasmanian Wilderness)⑤标准(iii)、(iv)、(vi)、(vii)、(viii)、(ix)和(x)。、1987年中国的泰山⑥标准(i)、(ii)、(iii)、(iv)、(v)、(vi)和(vii)。均符合7条标准,1988年希腊的阿索斯山(Mount Athos)和2002年墨西哥的玛雅古城和卡拉克穆尔热带保护森林(Ancient Maya City and Protected Tropical Forests of Calakmul, Campeche)则符合6条标准。而近来2018年列入的墨西哥中美洲原始栖息地:提瓦坎-奎卡特兰谷地(Tehuacán-Cuicatlán Valley:originary habitat of Mesoamerica)⑦标准(iv)和(x)。和2019年列入的巴西帕拉蒂和格兰德岛-文化与生物多样性(Paraty and Ilha Grande-Culture and Biodiversity)⑧标准(v)和(x)。均只有最少的两项标准。

2.3.2 适用标准的类型

目前的39项双遗产中,文化遗产6条标准共被使用84次,即每项双遗产平均使用2.15条文化遗产标准。自然遗产4条标准总共被使用74次,即每项双遗产平均使用1.90条自然遗产标准。所包含的158项价值标准中,标准(iii)和标准(vii)最多,分别有27项和26项,占总数的17%和16%。标准(ii)最少,只有6项,占4%(表3、图4)。

由表3可以看出,在6条文化遗产列入标准中,被使用最多的是标准(iii),即能为延续至今或业已消逝的文明或文化传统提供独特的或至少是特殊的见证,有69.2%的双遗产使用了该标准。在4条自然遗产列入标准中,被使用最多的是标准(vii),即绝妙的自然现象或具有罕见自然美和美学价值的地区,有66.7%的双遗产使用了该标准。因此,无论是从标准的使用频次或者是符合标准的遗产数目比例来看,标准(iii)和(vii)占比最多。

表3 世界双遗产价值标准使用频次统计表

图4 世界双遗产列入标准分布(来源:作者自绘)

同时,从其符合的标准关系来看,很多双遗产的文化与自然标准之间都存在相互联系,特别是自然遗产标准(vii),罕见的自然美不仅孕育了独特的山水审美和哲学思想,同时也因文化传统而得以永续传承。典型的如中国五岳之首的东岳泰山,在近30亿年自然进化的过程中,通过复杂的地质和生物过程,岩岩泰山巍然屹立于齐鲁大地,而“泰山天下雄”“会当凌绝顶,一览众山小”等脍炙人口的诗句反映了这座雄伟的高山背后所蕴含的华夏民族几千年的哲学思想。希腊阿索斯山,传统农耕做法与林业的和谐互动,与几个世纪以来严格遵守寺院规则有关,这也促成了人们对地中海森林和阿索斯山相关植物区系的良好保护。

当然,也有文化与自然标准相互独立或没有必然联系的项目,这些项目多与自然遗产标准(x)(生物多样性或濒危物种栖息地)有关,例如中国的峨眉山-乐山大佛和西班牙的伊维萨岛。峨眉山生物多样性丰富。拥有高等植物242科,3 200种以上,峨眉山特有种或中国特有种共有320余种。动物有2 300多种,珍稀特产和以峨眉山为模式产地的有157种,国家列级保护的29种,还包括一些在全球范围内的濒危动物。较高的动植物多样性,使其具有科学与保护意义。同时,其乔灌草结构完整,植物垂直地带性分布明晰,使其成为当今世界亚热带山地保存最完好的原始植被景观。同样,西班牙的伊维萨岛,完好地保存了波西多尼亚海草群落,促进了海洋生物的多样性。

2.3.3 适用标准的地域差异

五大区域双遗产适用标准各有侧重,客观反映了不同地区自然、文化资源的差异和特点(表4)。

表4 不同区域双遗产列入标准对比表 项

亚太地区双遗产以名山大川为代表,自然审美与山水文化交相辉映,因而所用标准(vii)和标准(vi)比例最高,突出“审美价值”和“与突出事件、传统的直接/有形联系”,如中国泰山,符合(i)~(vii)7项标准;欧洲和北美洲地区历史文化类型多样,因而双遗产所用标准(iii)和标准(vii)比例最高,突出“文化的见证”和“自然审美价值”,如瑞典北部的拉普人区域,反映的是萨米人或拉普人的家园及其生活方式;拉丁美洲和加勒比地区因为特殊的地理位置和气候条件而具有丰富而独特的生物资源,因此双遗产所用标准(x)和标准(iii)比例最高,突出“生物多样性”和“文化的见证”价值,如危地马拉的蒂卡尔国家公园,不仅仅坐落着玛雅文明的主要遗址,同时还拥有2 000多种高等植物,100多种哺乳动物,具有丰富的生物多样性;非洲和阿拉伯国家双遗产所用标准较为均衡,但标准(ii)(文化交流)和标准(vi)的使用尚属空白。

2.4 价值认知动态变化

遗产价值认知随研究的深入而深化,从而引发提名标准的增加和遗产类型的改变。目前39项双遗产中有5项列入时为自然遗产,后加入文化遗产标准成为双遗产,有3项同时为文化景观;有1项列入时为文化遗产,后加入自然遗产标准成为双遗产(表5)。

以英国圣基尔达岛为例,该遗产地在1986年同时申报自然和文化遗产,ICOMOS建议以文化标准(v)(传统人类居住地)列入,但世界遗产委员会未予采纳,最终1986年只以自然标准(ix)(海岸生态系统)和标准(x)(鸟类栖息地)列为自然遗产。后来于2004年加入自然标准(vii)(火山和冰川地貌演变),于2005年加入文化标准(iii)(极端条件人类文明的见证)和(v)(传统人类居住地:高地石屋和农牧业),成为双遗产。

表5 列入标准增加的双遗产列表

墨西哥的玛雅古城和卡拉克穆尔热带保护森林在2002年申报文化遗产,范围仅包括古玛雅城市,以文化标准(i)(玛雅艺术创造力)、(ii)(千年玛雅建筑、艺术和城市的代表)、(iii)(玛雅文明和宗教信仰的见证)和(iv)(建筑范例和人类历史阶段)列为文化遗产。后来于2014年扩展遗产范围,加入城市周边的热带森林,同时加入自然标准(ix)(人类与森林作用形成的景观演变)和(x)(特有物种栖息地),成为双遗产。

3 我国双遗产现状与特点

3.1 中国是全球双遗产数量最多的国家之一

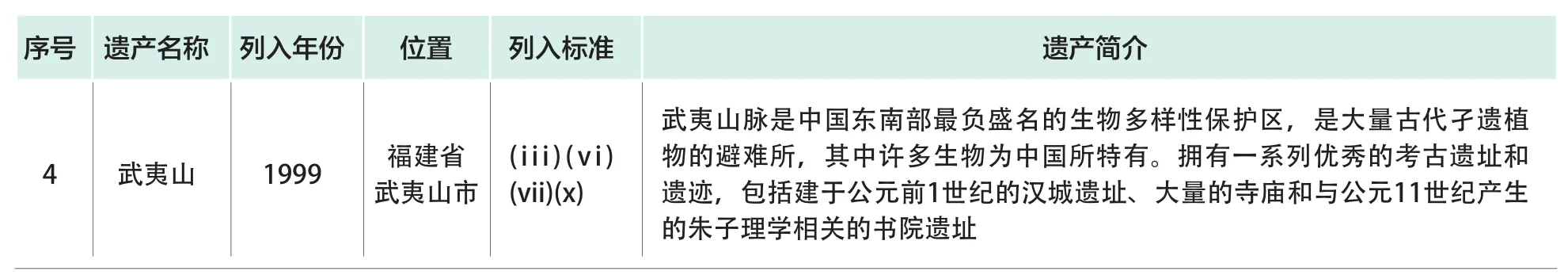

中国拥有4项双遗产,占世界双遗产总数的10%,占中国遗产总数的7%,和澳大利亚成为全球双遗产数量最多的国家。但是,从时间上看,自1999年武夷山申遗成功后,近20年来我国再无新的双遗产诞生(表6)。

表6 我国双遗产一览表

续表6

3.2 中国双遗产不仅自然和文化价值突出,而且自然文化交相辉映

我国4项双遗产在地理位置上分别位于东部、中南、西南、东南4个方位,4项遗产在文化属性、自然属性、审美属性等方面也各有特色,充分体现了我国双遗产的“突出普遍价值”。分析其符合的遗产标准来看,标准(vi)、(vii)和(x)出现频率最高,分别出现了3次,反映了“与突出事件、传统的直接/有形联系”“自然审美价值”和“生物多样性”价值。另外,体现人类创造性才能杰出范例、文化交流、文明见证的标准(i)、(ii)、(iii)等也有广泛使用,彰显了我国悠久而连续的文明历史以及复杂多样的自然条件。

特别需要指出的是,由于中国传统文化中对于自然的认识、对于人与自然关系的认识以及几千年来中华文明对自然的保护与合理利用,都蕴含着天人合一的深刻哲学理念,“智者乐水,仁者乐山”的山水审美观将自然和文化紧密相连,因此,中国现有的双遗产都是历史上的文化名山、今日的风景名胜区,不仅自然和文化价值都很突出,而且呈现出自然与文化交相辉映的特征,体现出人与自然和谐相处的美好图景。峨眉山和武夷山,不仅发展出影响了中国乃至东亚的宗教和哲学文化,还同时保留有珍稀野生物种和栖息地,更是令人叹服于天人合一的魅力[2]。黄山则是中国人审美视野中的绝色佳丽,历史上就有五岳归来不看山、黄山归来不看岳的说法。它所诞生的黄山画派,更是对中国传统山水画的发展产生了重大影响。泰山作为五岳之首,不仅具有“天下雄”的美誉,更见证了封建王朝国家祭祀的礼教制度,同时作为一种传统文化的象征符号渗透到当今民间世俗生活与文化当中。世界遗产委员会给予泰山高度评价:“山中的人文杰作与自然景观完美和谐地融合在一起。泰山一直是中国艺术家和学者的精神源泉,是古代中国文明和信仰的象征”[3]。中国双遗产的价值特点,体现了自然文化遗产资源的中国特色,对重新认知双遗产的内涵和特征具有积极意义。

3.3 与文化景观关系密切

关于双遗产与文化景观之间的联系与区分,从20世纪80年代就引起学者与世界遗产组织的关注。双遗产遵从的标准仍然是文化、自然遗产的二元划分法,因此,催生了20世纪80年代关于如何弥补《操作指南》中文化与自然之间的裂痕的激烈讨论,从而促成1992年作为人与自然共同作品的文化景观的诞生。但是,由于双遗产和文化景观都涉及自然和文化两个因素,因而这两种遗产类型从出现伊始就注定了有千丝万缕的交集和混淆。从概念上看,只要分别满足文化遗产和自然遗产各自提名标准的就是双遗产,这其中的自然和文化并不需要有相互作用关系。而文化景观则是人与自然的共同作品,强调文化与自然必须要有长期的、交互的作用。但是,实践过程中问题就出现了。

首先是文化与自然的关系。事实上任何文化都不可能脱离自然环境而真空存在,也就是说,同一区域内的文化和自然都存在相互作用,比如前文中提到的墨西哥“玛雅古城和卡拉克穆尔热带保护森林”,隐藏在茂密森林中的卡拉克穆尔是玛雅文明古典时期最重要的城邦首都,2002年满足标准(i)(ii)(iii)和(iv)被列为文化遗产。2014加入城市周边的热带森林,满足自然遗产标准(ix)(x)而成为双遗产。这里古城的选址、布局和建筑形式离不开周边森林的影响,而古城和人类也对森林生态产生影响,这种作用也是相互的,作为自然遗产的标准(ix)还特别强调了这是人类与森林作用形成的景观演变。我国的泰山等更是自然与文化共同作用的结果。所以,基于这一点,双遗产也可能完全具备文化景观的特征。

其次,作为世界遗产类型的文化景观,和当初地理学语境下的文化景观概念相比已经发生了变化,它更偏重于文化的结果,因此被归入文化遗产范畴,采用文化遗产标准。但是,评估过程中它又邀请自然遗产评估机构IUCN(世界自然保护联盟)共同参与,甚至也可能满足自然遗产标准。澳大利亚乌卢鲁-卡塔曲塔国家公园就是在自然遗产的基础上增加文化遗产标准后被扩充成了文化景观,也就是说,文化景观也可以像双遗产那样,既满足文化遗产,又满足自然遗产标准。以上这些问题,给双遗产和文化景观的概念辨析和申报工作带来了一定的不确定性。这些都需要在世界遗产事业未来的发展中更好地完善,特别是文化景观的定义、内涵、类型和标准等。

杨锐等通过分析双遗产概念的研究现状,提出了自然要素和文化要素相互作用的3种模式,即“并行”“混合”和“化合”,分析了双遗产与文化景观之间的区别与联系,建议从“自然与文化的联系”角度出发,重新梳理双遗产与文化景观的关系,明确双遗产的价值和地位,阐述了双遗产研究对我国的意义[4],并针对我国当前双遗产预备清单存在的问题及根源,提出了改进和完善的战略途径和行动计划[5]。

我国1996年的庐山、2009年的五台山初始均以双遗产申报,而最终以文化景观列入。世界遗产事业本身也是一个发展过程,究竟是双遗产还是文化景观,一方面取决于其符合的提名标准;另一方面也取决于对遗产价值认知的出发点和重点。另外,遗产申报的主要目的,是更好地认知遗产核心价值,尤其是对当今人类文明发展的启示意义,核心价值清晰了,保护措施到位了,就能更好地保护遗产,并世代传承。

4 结束语

世界遗产委员会自20世纪80年代开始就致力于弥补自然、文化价值之间的裂痕,先后推出了双遗产、文化景观等新的遗产类型,这些新类型的内涵及相互关系还需要进一步讨论,这是世界遗产事业发展的过程。

古老悠久的文明历史和地大物博的自然条件,不仅使我国成为全球双遗产数量最多的国家之一,而且天人合一的哲学思想和山水比德等审美理念又使我国的双遗产具有文化与自然交互作用的特征,极大丰富了双遗产的内涵。目前来看,以名山大川为基础、具有中国特色的风景名胜区,既是双遗产的主体,也符合文化景观的标准和要求。需要根据对资源的科学研究和遗产要素主体特征确定申报路径。

截至2019年年底,我国共有18个项目以双遗产类型列入世界遗产预备清单名录,具体包括大理苍山洱海、海坛风景名胜区、华山、黄果树瀑布、呼伦贝尔景观及古代少数民族的诞生地、井冈山/北武夷山、麦积山、楠溪江、西藏神山圣湖、蜀道、太行山、泰山扩展四岳、天柱山、西藏土林-古格、长白山垂直植被景观与火山景观、西藏亚龙、雁荡山和长江三峡。这些名录是我国未来申报双遗产的项目库,但由于列入时间早晚不一,基础研究差距很大,特别是有些项目在自然资源本底调查和国际对比研究方面尚难以支撑自然价值标准,真实性、完整性的保护以及监测、管理等方面还有大量工作要做。

我国遗产管理部门也需要根据研究进展、保存状况等情况及时调整预备清单名录,积极培育、申报我国新的双遗产项目,同时做好现有遗产地和预备清单项目地文化、自然遗产资源的统一管理,严格保护,永续利用。