筇竹杖的历史溯源与文化内涵探析1

2020-05-13林峰

林 峰

(1 佳木斯大学 黑龙江佳木斯 154007; 2 湖州师范学院 浙江湖州 313000)

筇竹主要生长在我国四川宜宾地区和云南昭通地区,为云贵高原东北缘向四川盆地过渡的亚高山地带的一种稀有竹类,为中国特有竹种,亦是国家三级重点保护的植物[1]。筇竹属于中小型竹类植物,喜生于温凉潮湿的气候,尤其适宜于园艺沟边、半隐蔽地绿化。秆高一般在2.5~6.0 m,直径较小、约1~3 cm。节间圆筒形,秆下部不分枝,每节长约15~25 cm;通体呈绿色,表面光滑、无毛也无蜡粉。竹秆壁较厚,秆基部有几节为实心,由基部向上节逐渐中空;筇竹的秆环极为隆起形成一个明显的圆脊,其形状好似2个圆盘上下相扣,这也是筇竹区别于其他竹类最显著的特征之一。

筇竹在我国古代文献及诗词典籍中经常被提及。例如先秦古籍《山海经·海内经》中就记载了一段关于筇竹的文字:“龟山,其木多榖、柞、椆、椐……多扶竹。”[2]文中所提及的扶竹即为筇竹;到了明清时期,筇竹又被称为暴节竹、罗汉竹。在云南有一座以筇竹命名的寺院——筇竹寺,现坐落于昆明市西北郊的玉案山。在明宣德九年《重建玉案山筇竹禅寺记》一书中曾有记载:“玉案山筇竹禅寺,滇之古刹也。爰自唐贞观中,鄯阐人高光之所创也。”从史料上可以推断出筇竹寺在唐代的贞观年间便已建成。由于关于筇竹及筇杖的历史记载比较久远,本文拟对相关史料进行归纳和整理,分析筇竹杖的工艺造型和不同的使用功能,探讨筇竹杖的历史文化内涵。

1 筇竹制杖的历史溯源及造型

筇竹因其壁厚、实心、坚固及耐虫蛀的自然属性,在中国很早就有制作手杖的记载;同时,筇竹竹节隆起、枝叶细长,植株挺拔,极具个性,很多文人雅士也将筇竹制作成盆景以供欣赏。

1.1 历史溯源

在古代,筇竹之所以受到各阶层人士的喜爱,主要是因为筇竹的外观形象将竹类的优点进行了突出和放大。筇竹节高且突出,凸显了竹的特殊美感,古人常用筇竹的高节比喻人高风亮节的精神品质。宋代著名文学家、书法家黄庭坚在被贬入蜀后,曾多次著文称赞筇竹的这种精神,他在《筇竹颂》中写道:“生来节更高,故有扶危力”。在很多古籍及诗文中对筇竹及筇杖都有提及。如唐代诗人高骈在其《筇竹杖寄僧》一诗中提到:“坚轻筇竹杖,一枝有九节。寄与沃洲人,闲步青山月。”唐代著名诗人王维也在《过感化寺昙兴上人山院》诗中对筇竹杖有过生动的描写:“暮持筇竹杖,相待虎谿头。催客闻山响,归房逐水流。”到了宋代,由于国家的内忧外患,许多诗人都用筇竹来寄表他们的爱国情怀,如著名诗人辛弃疾在《定风波》中写道:“使君子细与平章,已判生涯筇竹杖。”苏泂在《三山放翁先生生朝以筇竹杖为寿》诗中写道:“持来筇杖非无意,窃比东坡寿乐全。”陆游在《出游》中诗云:“来往人间不计年,一枝筇竹雪垂肩。” 元明清时期,在一些诗词典籍中也对筇竹杖有过许多的描述。如元代的高僧善住在《次韵山村先生》中提到:“待得笙歌城郭去,苧袍竹筇自閒行。”明代诗人高启的《偃松行》有云:“葛陂筇竹亦腾化,神物终去可久覊?”清代著名思想家、文学家、政治家康有为在《泛漓江到桂林》一诗中说道:“支筇足云霞,采薇栖岩穴。”

从上述史料中关于筇竹及筇杖的记载可以看出,古人对于筇竹有着一种特殊的偏爱。其实,古人偏爱筇竹的最根本原因还是来自于筇杖。筇杖也叫筇竹杖,是利用筇竹的茎秆经过加工制作而成。筇竹的竹壁相对于其他竹子较厚,并且中空很小,纵剖后接近于“实心”,加之节间距离较短,节相对于茎比较凸显,手持在竹节上方,便于用力。筇竹直径约1~3 cm,非常适合长时间的手握,并且筇竹的质量适中,非常适用于年老体弱的人。筇竹杖的外观古朴庄重、素雅质朴,象征着风骨和气节,因此成为文人和出家人的心仪之物。

1.2 工艺及造型

筇竹杖在制作工艺上比较简单,没有太多复杂的工序。用微火将采来的成年筇竹烤出水分,在烤制的过程中趁热用手工的方法将之弯成勾状或其他形状,再用水冷却以定型,遂成筇竹杖。筇竹杖的颜色可为竹子的本色,也可以用生漆将其漆成其他颜色。古代筇竹杖的造型根据使用功能和使用人群大致可以分为3种:扶杖、龙头筇杖和筇竹拐杖。

1.2.1 扶杖

扶杖主要发挥扶老功能,在古代的典籍中多有提及。如《西游记》第十四回:“那里面有一老者,扶筇而出”。此类筇杖的造型多为直线造型,选取整根筇竹中最坚固的九节作为手杖,亦称为“九节直竿式筇杖”。在我国古代这种形制的九节筇杖也被誉为仙人杖。宋代诗人陆游在《老学庵笔记》卷三中提到:筇竹杖,“九节而直者为上品”。古人认为品相好的筇竹应该在生长、砍伐、运输等过程中没有太多瑕疵,竹秆要笔直、大小头及竹身粗细要匀称适中,竹节圆正而盘大,一般制杖时需要选择在竹竿的九节处截断竹子为佳。唐代诗人杜甫在《望岳》诗中有“安得仙人九节杖,拄到玉女洗头盆。”的描述;金代文学家元好问在《游黄华山》中诗云:“手中仙人九节杖,每恨胜景不得穷。”在杭州西湖圣因寺石刻像中,诺距罗尊者所持筇竹杖,就是九节直竿式(图1)。现藏于中国台北故宫博物院的宋代刘松年的立轴绢本绘画《猿猴献果图》,画中小僧肩上所立竹杖亦为九节直竿式筇杖(图2)。

图1 西湖圣因寺石像手持筇竹杖的诺距罗尊者

图2 宋代刘松年作品《猿猴献果图》

1.2.2 龙头筇杖

龙头筇杖利用筇竹根部的龙形扭曲,同时去须精磨,修整成龙头状,俗称“龙头杖”。这种类型的筇杖与我国的佛教和民间传说渊源深厚。

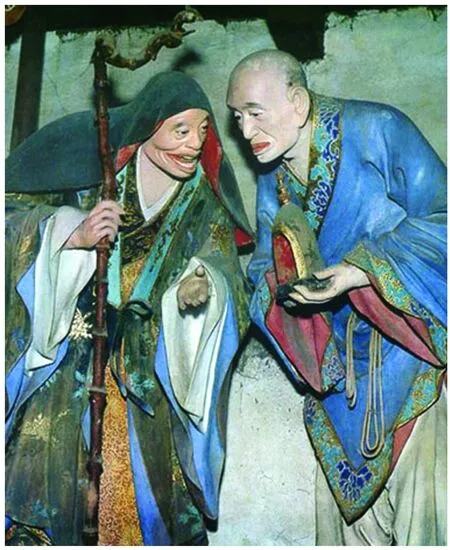

竹在佛教里象征着开悟和智慧,除了与其日常实用性有关,也与竹子的特性及其特殊的形态有关。竹“一夜笋出”如顿悟,竹内部中空有窍,又如“空性、悟性”,竹节生长如精进,佛教中有“百尺竿头”之语。《五灯会元》卷四《长沙景岑禅师》提到:“百丈竿头不动人,虽然得入未为真。百尺竿头须进步,十方世界是全身。”[3];南朝时期的僧人释慧皎在《高僧传》卷三载天竺人求那跋陀罗道:“唯一心称观世音,手捉筇竹杖,投身江中,水齐至膝,以杖刺水……方知神力。”[4]云南筇竹寺五百罗汉中的持杖罗汉,其手中所持即为龙头筇竹杖(图3)。

图3 云南筇竹寺持龙头筇杖的罗汉

在我国民间传说中,筇竹有化龙的神力和神通。如在《彭县志·风土》一书中记述说:“唐玄宗在中秋时节,沿临邓道士的筇竹手杖步入月宫,嫦娥乃降福祥,载以仙品,明皇得吉而归。”[5]由此可以推断出古人认为筇竹杖可以助人以神秘的法力。关于筇杖可以化龙或象征龙的说法,可以从唐宋文人诗歌中找到一些线索,如唐代文人杜光庭在《题龙鹄山》中写道:抽得闲身伴瘦筇,乱敲青碧唤蛟龙。宋代诗人陆游的《寄径山印禅师》诗云:春枕悠然梦何许,两枝筇杖唤鱼潭。

1.2.3 筇竹拐杖

这种形制的筇杖如今仍在普遍使用。筇竹拐杖分为手拄和手持2种。手拄的筇杖外形类似于外国的“文明杖”,杖的一头弯曲成半圆弧形便于手扶,其余部分为直杆用于支撑,如图4所示。手持形的筇杖一般为九节以上,长度为140~180 cm,基本与人同高或高于人的身高,在杖的顶端为竹子的根部,将其做成弧形或弯曲状,可以挂钱或者酒壶等物件,因此这种形制的筇杖在古代很受文人和僧人的青睐。

图4 筇竹拐杖

2 筇竹及筇竹杖的文化内涵

2.1 格物致知

筇竹节高且接近实心,其隆起外形似人的关节,不仅颇具美感且寓意着高风亮节、气节风骨的品质。“形而上者谓之道,形而下者谓之器”,当文人与筇竹杖发生关联之后,原本为人所用的物件则从纯粹的物象而演变成具有丰富文化内涵的意象之物。《礼记·大学》中有言:“致知在格物,物格而后知至。”格物致知是中国古人所提倡的认识方法,以物喻人、托物言志。

宋代是我国文学艺术发展并走向成熟的时期,许多文人墨客对筇杖都有着超乎寻常的喜爱。宋代文人蔡戡曾在《筇竹杖歌》后半首中写到:“我有一枝筇,天矫如游龙。由来博望使西域,万里持寄衰病翁。”这段诗文赋予了筇竹杖脱俗、闲适、飘逸的个性。北宋著名文学家、诗人苏轼因“乌台诗案”牵累被贬谪至黄州任团练副使,在一日与友人出游时遭遇风雨,但其心情并未受到天气的影响,依然保持乐观豁达的心态,并在《定风波》一词中写道:“莫听穿林打叶声,何妨吟啸且徐行。竹杖芒鞋轻胜马,谁怕?一蓑烟雨任平生。”[6]诚如赵孟頫所绘《苏东坡小像》,苏轼手持筇杖,目光笃定坚毅、神情泰然自若(图5)。

图5 赵孟頫作品《苏东坡小像》

古代文人以“筇杖”比拟清华其外、澹泊其中、清雅脱俗、高风亮节、不屈不挠的品行。北宋著名文学家、书法家黄庭坚在被贬官后,写下了许多关于筇竹杖的诗文,例如在《筇竹颂》中有:“君子遗我,扶于涧珂”;在《筇竹杖赞》中有:“屈曲而有直体,能独立于霜之后。……涪翁履危,心如铁石”;在《筇竹杖诗》中有:“生来节更高,故有扶危力”。他把筇竹杖或作为自己品行与操守的象征,亦或作为表达思念之情的载体。南宋诗人陆游平生也作有许多有关筇竹杖的诗歌,如《出游》中“提起短筇成一笑,每烦上座为分忧。”;《平水》中“年华入诗卷,心事付筇枝。”;《旷怀》中“今旦微霜好风日,短筇且领镜湖秋。”[7]在陆游的诗中,筇竹杖俨然化身成为一位替他分忧解难、倾诉衷肠的老朋友。

2.2 器以载道

在我国汉代,派往匈奴去的使臣所持的节杖皆以筇竹为杆,上缀牦牛尾毛。在《史记·大宛列传》中记载:“臣在大夏时,见筇竹杖、蜀布”。这也从一个侧面说明了早在西汉时,筇竹杖已经成为了一种作为交流使用的国际商品。北周著名的文学家、诗人庾信在他的《筇竹杖赋》中说“传节大夏,悠悠广野”。唐代著名诗人李商隐在其所作《赠宗鲁筇竹杖诗》诗中也提到:“大夏资轻策,全溪赠所思”。从这两首诗中可以推断并证明张骞在出使西域时所持节杖便是由筇竹所制。同样,苏武出使匈奴时,手中所持的也应是筇竹制成的节杖。

“节杖”在古代也被称作“使节”。《史记·始皇本纪》中说:“衣服旄旌节旗,皆上黑。”由此可以推断出当时的“节杖”并不都是用玉、角、金等材质制作而成,而是利用筇竹与牦牛尾毛,在局部装饰一些玉石、金银、牛角等材料组合而成的,因此这些节杖在外观上看上去依然是筇竹杖的造型,不同的节杖在制作和材料上也有很大的差异。在《周礼》中有载“守邦国者用玉节,守都鄙者用角节。凡邦国之使节:山国用虎节,土国用人节,泽国用龙节,皆金也”。汉代张骞在出使大夏国的时候所用节杖就为虎形,因为当时的大夏国坐落在今天阿富汗斯坦巴尔赫附近,是一个由少数民族建立起的山地国家。而同为汉代的使臣苏武所出使的匈奴是土国,在今天西伯利亚南部贝加尔湖附近。在《汉书·苏武传》中述苏武“杖汉节牧羊,卧起操持,节旄尽落。”可见苏武所用的节杖应为筇竹加牦牛尾毛及人形装饰。节杖上的装饰物组合成节状,与主体筇竹外观相匹配,这不仅是使臣的护身符,同时也是国家与国家之间向往和平的象征和愿望。

2.3 物以致用

在古代筇竹还有一个非常实用的功能,即作为“信符”。“信符”是古代君王和大臣双方遵守诺言的一种形式。具体形式为君臣将筇竹作为信符当面剖开,在竹的两边分别写上相关的文字,文字内容为双方的承诺,后君臣各执一半,双方以信符为证遵守各自的诺言,故称“信符”。这种形式早在《史记·高祖本纪》中有记载:“六年剖符行封”。在《史记·陈丞相世家》中也有相关描述:“与功臣剖符定封。于是与平剖符,世世勿绝。”除此之外,“信符”还有对接暗语的功用,利用剖开的筇竹中所写的内容,以此来断定上级命令真假与否的一种信物。这种功能在隋唐时期的历史学家颜师古所注的《史记》中有提及:“竹使符与郡守各分其半,右留京师,左以与之”。从这段记载中可以推断出,筇竹具有的此种功能。

3 结语

历数千年,筇竹及筇竹杖从物象到意象,不仅见证了我国造物文化内涵的演变,也是中华民族自强不息、高风亮节的象征,一部筇竹杖的历史同时也是一部中华民族的外交史,筇竹杖及其文化内涵的演变对研究我国的外交史也具有十分重要的历史参考价值。