竹材碳足迹内涵及其对产业发展的调控作用

2020-05-13费本华马欣欣刘广路

费本华 马欣欣 石 雷 刘广路

(国际竹藤中心 北京 100102)

根据联合国政府间气候变化专门委员会(IPCC)报告,目前全球平均气温比工业革命前上升1 ℃左右,如果任由地表温度继续上升,将对地球带来灾难性的气候变化。据统计,温室气体释放量的60%~80%来自城市排放,其中二氧化碳占75%,这是直接导致全球地面气温升高的重要原因[1]。这些环境问题促使各国政府采取一系列措施节能减排,控制温室气体排放。其中,增加碳汇是一项国际公认的有效手段。森林作为陆地生态系统中最大的碳库,能够有效降低大气中二氧化碳量,对缓解温室效应有非常积极的效用,已经引起全球高度关注。而作为生物质合成速度快、种类多样、资源丰富的竹类资源,也逐渐受到人们的重视,其高效的固碳能力在改善人居环境、建设生态城市方面具有重要的优势。那么,如何将这一优势进一步推广,在保障经济发展的同时进行增汇减排,是我们竹业需要努力的方向。

1 竹林碳汇研究意义

《联合国气候变化框架公约》将“碳汇”定义为:从大气中清除二氧化碳的机制、活动和过程[2]。根据大气中碳的不同固存体,可以分为耕地碳汇、草地碳汇、森林碳汇和海洋碳汇。其中,森林每年与大气进行的碳交换量占整个陆地生态系统碳交换量的90%,可以说,森林碳汇对于应对全球气候变化至关重要。

我国森林资源清查将森林划分为林分、经济林和竹林3大类别。其中,竹林资源是我国森林资源的重要组成部分,固碳能力也远超普通林木。以毛竹为例,1 hm2毛竹林的年固碳量为5.09 t,是杉木的1.46倍、热带雨林的1.33倍[3]。中国竹林生态系统碳储量约为7.802亿t,每年有1 340万t固碳量转移到竹材产品碳库,这表明竹林碳汇的研究和应用对抵消碳排放具有重要价值。国家也采取一系列举措推动竹林科学经营和管理,以期达到增加碳汇的目的。2015年,全国首个可进入国内碳市场交易的中国核证减排量(CCER)竹子造林碳汇项目在湖北通过审核[4]。作为中国自愿减排市场的重要组成部分,CCER林业碳汇项目开发受到社会各界的普遍关注,其中竹子造林碳汇项目和竹林经营碳汇项目呈现了快速发展的态势。2016年2月25日,《竹林经营碳汇项目方法学》获得正式备案。但是,由于竹子造林、经营及竹制品加工利用等环节并未做好系统性管理,导致竹林碳汇没有更多涉及材料仓储、产品加工、循环利用等环节,竹林碳汇价值研究仍有待拓展。

2 竹林碳汇特点和研究的局限性

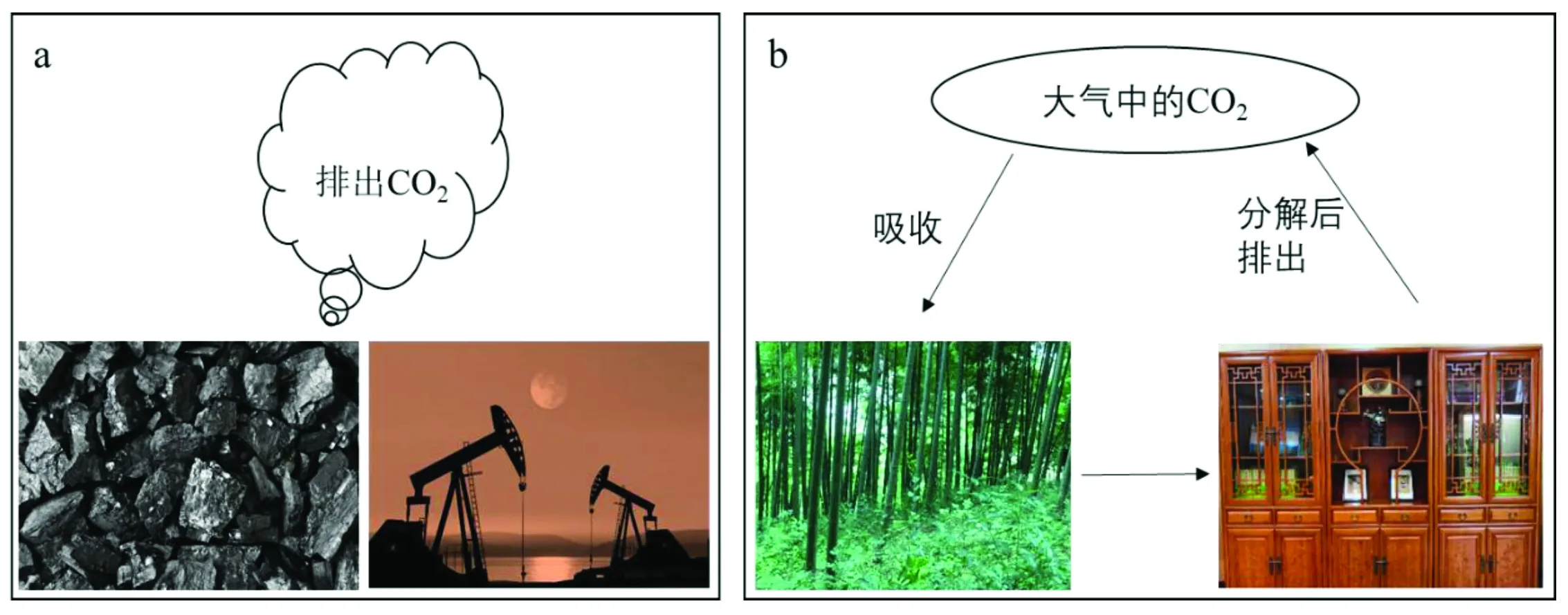

煤炭、石油、天然气都属于碳源,会向大气中排放二氧化碳,这种排放是单向的,不会被再次吸收。而森林和竹林在合理经营的前提下,对二氧化碳同时具有排放和吸收2种功能,是双向循环的。处于生长状态的竹林,通过光合作用吸收二氧化碳,快速合成高分子化合物储藏于竹子中,成熟材经过采伐、加工后制备成建筑、家具等产品,二氧化碳储存于产品中,待产品废弃后再次排放于大气中,如图1所示。因此,碳汇研究一直致力于改进森林培育技术、提高木质产品质量,目的是提高碳储量、减少碳排放。

a:煤炭和石油单向排放CO2;b:竹林吸收CO2和竹材分解释放CO2。图1 化石燃料单向排碳和竹材吸碳排碳双向循环示意图

根据竹林生长及竹材加工应用的特性,竹林对二氧化碳的汇集作用可以分为2个阶段(图2):一是竹林在生长过程中的固碳能力;二是竹材在加工应用过程中的储碳能力。

图2 竹林碳储量随时间的变化(以1 hm2为例)

储碳能力是指竹林吸收并储存二氧化碳的能力。对于树木而言,二氧化碳的储藏量会随着树木年龄增加而持续增加,生长初期的碳吸收速度很快,而进入成熟期后,虽然储碳量仍在增加,但碳吸收的速度逐渐下降。因此,高龄树木的碳吸收能力弱于低龄树木。与一般树木不同,竹子生长速度快,光合效能高,如毛竹一般在4~6年即为成熟材,是材质最好时期,碳储量也迅速达到最大值,如图2中上部的线条所示。按照竹林生长规律,林中的成熟材应该及时采伐,像农作物成熟时必须收获一样,年采伐量在20%~35%(图3),竹林常伐常新。随着竹林的更新,碳储量缓慢下降,最终保持在一个相对平稳的状态。

图3 中国主要材用竹林采伐量与蓄积量对比(以1 hm2为例)

如果竹林长期不经营采伐,任其自由生长,竹林中的过熟竹子会死亡[5],如毛竹15年左右死亡,筇竹5年左右死亡,死亡后的竹子转变为碳源,单向排放二氧化碳,整个竹林逐渐衰退。如图2中中间的线条所示,未合理经营竹林的碳储量初期缓慢增长,增长速度明显小于合理经营的竹林,并且随着时间延长,碳储量因过熟竹子的相继死亡而逐渐减小。

竹材固碳是指竹子被采伐后,固定于竹材自身或竹制品中的碳储量。每年采伐下来的竹材进行初级加工,其中一部分进行仓储;大部分进入加工环节,被制备成建筑、家具、地板、日用品等竹制品,这些产品对二氧化碳具有长期的储存作用。根据用途不同,固碳的时间长短不一样,建筑材大约为50年,家具一般为20年,并且竹制品碳储量随每年新伐竹的增加而增加,如图2中下部的线条所示。

但是,竹林碳汇研究往往侧重于竹林培育和经营中的固碳能力,而忽略后期竹产品的碳转移特征和储碳能力。由于当前竹加工企业普遍缺乏先进技术,导致竹制品碳库的碳汇量在整体竹业碳汇量中所占比重较小,因此在竹林碳汇研究领域常被忽视。也有研究者[6-8]将碳汇与竹材生命周期结合起来,着重探讨竹产品在生产过程中的碳足迹和材料消耗(LCA)对环境的影响,旨在将碳汇纳入标准的生命周期评价中进行计算。这类研究与竹林碳汇研究的区别,多是侧重于竹材加工技术对环境的影响。

目前竹林碳汇研究呈现割裂状态,要么侧重于竹林培育,要么侧重于竹材加工。竹业是一个由竹林培育、采伐、仓储、加工、销售、循环利用、再分解等多种环节组成的动态循环产业,竹林经营技术与竹材加工利用技术密切相关,各个环节对竹业碳汇价值均有显著影响。解读碳在竹业中的足迹,需要基于竹子从生长到消亡的全生命周期,通过碳的足迹对竹产业进行管理和动态评估。

3 竹业碳足迹概念

竹业碳足迹如图4所示。碳足迹贯穿竹林培育、竹材仓储、竹制品加工及应用等多个环节,遍布由营林企业和竹产品制造企业组成的竹产品多级供应链,它显示了碳汇贯穿竹业各阶段的吸收与排放情况,对竹产业的管理与运行有重要作用。

图4 竹业碳足迹

竹林经过合理的经营和采伐,能够有效保证碳储量的持续增长;而经过采伐后,一部分竹材进入到加工应用阶段,用于建筑、家具等领域,长期对二氧化碳起到汇聚作用,另一部分竹材进入到仓储阶段,同样达到固碳的效果;竹家具或竹建筑到达几十年的使用年限后,一部分材料被回收再加工利用,能够起到持续、无限的汇碳效果,另一部分则被丢弃填埋,使二氧化碳回到大气中。这就是碳足迹在竹材中的整个过程。

竹林生长、采伐、仓储、加工应用等一系列环节是串联竹产业链的系统性问题,在这个系统中,任何一个环节都不可缺少,且至关重要。从碳足迹角度解读竹产业,用“碳汇”思想串联竹业全产业链,能够做到将竹子生长、培育到竹材加工进行系统性管理,统筹兼顾。

4 竹材碳足迹内涵

竹材碳足迹包含立竹、伐竹、竹加工等竹业各环节中二氧化碳的吸收排放过程,贯穿培育、采伐、仓储、加工及销售5个主要环节。

竹林培育是碳足迹的第一个环节,竹林碳汇领域的研究也多集中于此。竹子的生长速度非常快,一天最高可达1 m的增长速度[9],所以竹林固碳速率也高于一般树木。竹林生态系统碳储量包含乔木层、土壤层、林下植被层和枯落物层4个层次[10]。竹子由于其特殊的生物学特性,采伐后不影响植被层的碳储量,属于一次造林,永续利用,既保证了低碳经济,又改善了生态环境。这和树木有很大区别,树木被采伐后,只剩余木质产品中储存的碳量[11]。

竹材仓储是连接营林企业和竹产品加工企业的补充环节[12]。竹林必须定期择伐,而下游企业的竹材需求与此存在时间和空间上的隔离,为保证碳储量收益最大化,需要设置竹材仓储环节,以保证竹材及时采伐,不会被丢弃腐烂而导致碳排放增加。需要注意的是,竹材在采伐、干燥后会导致部分碳储量丢失。

竹制品环节包含竹单元加工、竹板材加工和应用。这个环节可以通过提高竹制品加工效率和延长使用寿命等措施减少加工过程中的碳排放。竹单元加工是对竹材的初加工,也是提高竹产品加工效率的最关键环节。目前,竹产品市场上仍存在标准化、自动化程度较低的现象,加上竹材具有天然资源的典型差异性,这导致市场上的竹单元性能差异明显。在这个环节对竹单元进行标准化,制定选材和加工标准,从而为下游企业的需求提供便利。竹单元加工技术直接影响竹材的碳转移率,如果此阶段改进加工技术,则会减少下游企业的加工步骤,从而减少碳排放。

竹板材加工企业是整个竹制品生产领域的重要组成部分。当前竹加工企业由于基本单元的非标准化,导致竹板材的均质化、规格化程度很低。此外,竹材加工技术创新性较低,多模仿木材加工技术,增加了大量成本,仍无法实现竹材加工技术的自动化、连续化,限制了竹质材料在更广阔领域的应用。周宇峰[13]对竹展平板材进行了碳转移评估,发现软化、展开、定型、烘干和涂胶等环节中没有碳质量的减少,转移率为100%,而单面刨、去节等工艺对碳转移率略有影响,竹展平技术的总计碳转移率约为61.24%,比加工成竹席、竹筷、竹帘的碳转移率(32.51%)提高近1倍。这充分说明竹产业加工技术的进步对固碳量的提升有很大的作用。此外,只有下游企业提高技术水平,有足够的产品需求,才能带动上游竹农造林的积极性,从而推进竹林碳汇参与碳交易,形成一个良好的循环。

进入消费者使用环节后,碳彻底固定于竹制品中,如家具、建筑、日用品、纸张等,随着使用年限的增加,也会延长固碳的时间,直至丢弃填埋为止,二氧化碳才会重新回到大气中。因此,应考虑对竹制品长时间的重复利用和循环利用。

5 对竹业发展的调控作用

减少碳排放是目前建设生态社会的重要途径,以此为出发点,通过碳足迹引导整个竹业的发展,是既能促进产业高质量发展,又能保证生态环保的有效措施。

根据竹材碳足迹的概念,为了保证二氧化碳在产业链中的最大化运转,培育和加工2个环节应协同发挥作用。培育环节强调的是竹材在成熟期能够及时采伐、及时保存、及时使用,采取这种措施一方面有利于竹林健康生长,竹农年年获得稳定收入;另一方面有利于获得更多的生物量,供下游使用。加工环节强调的是改进加工技术,一方面扩大竹产品产量,满足市场需求;另一方面通过政策调控,延长产品寿命。其最终目的是使碳在产品中保存的时间越长越好,封存的体量越大越好。为了达到这一目标,可以采取减免税、碳补贴等措施。

碳足迹的引导在消费者环节同样有显著影响。我国木材资源紧缺,年人均木材消耗量约为0.4 m3,远低于全球平均水平(图5),居室环境未达到绿色低碳的标准。如果按照碳足迹管理模式,每年将竹林中的成熟材(1.5亿t)全部采伐利用,制备的竹制品相应增加了碳的固存(图6),对减缓碳排放有重要意义。

图5 2017年各国木质材料人均消耗量

a:实施碳调控前后竹制品碳汇变化趋势;b:实施碳调控前后竹制品寿命明显增加图6 实施碳调控前后竹材碳储量及产品寿命变化

总体而言,采用碳足迹模式引导竹产业,是一种从目标推动行为的方式,能够最大程度的调动营林企业、加工企业的积极性,在竹产品品质、使用寿命等方面均有重要的影响,这种创新模式的建立,对推进竹业及林业的发展有重要意义。

6 结论和展望

按照碳足迹管理并引导竹产业发展,是对竹林光合作用、竹林生长、竹材仓储、制品加工、延长产品寿命和减缓碳排放措施的综合认识,是集竹产业发展与环境改善于一体的循环发展和区块链模式,是对竹林碳汇概念的延伸。将竹林、竹材、竹制品碳封存组合为一体,构成了广义的竹林碳汇概念,是竹林和产品生命周期碳足迹全过程的串联理念,包含了竹林培育学、竹材科学、资源环境学、生态学和经济学等诸多学科领域。

碳足迹管理模式,是一种动态的、系统的、循环经济的和可持续发展的经营管理模式,不仅能够有效的发挥竹林光合作用潜力、将竹林中成熟材100%间伐利用,而且可以促进国家建立竹材仓储业机制、促进加工企业提高产品质量和产品寿命、促进竹产品循环利用和节约使用,大幅度提高消费者对木质材料产品的使用量,大幅度降低和延缓二氧化碳排放,减小温室效应。

竹类植物一次种植,永续利用。它集文化、食品、用材、景观、涵养水源等于一身,竹材是国民经济建设的基本生产资料,是居室空间良好的、实用的制品之源,竹产业是脱贫致富、保富增收的有效途径,是老少边穷地区实施乡村振兴战略的有力抓手。期望政府主管部门能够深入认识竹林生长、采伐、仓储、产品制造和循环利用的意义,尽快采用碳足迹引导模式,系统管理、指导竹业健康经营,支撑产业健康发展,促进环境更加良好。