“讲好中国故事”启蒙小学生爱国主义情感教育的路径探索

2020-05-11唐亚

唐亚

摘 要:《新时代爱国主义教育实施纲要》强调青少年是爱国主义教育的重中之重,应将爱国主义精神贯穿于学校教育的全过程。将“讲好中国故事”与爱国主义教育融合,符合小学生的发展特点和认知水平,是进行爱国教育的重要途径。具体路径包括以下三个方面:一是立足于思政课这一关键课程;二是构建课程思政的大德育观;三是创新实践活动。在小学各科的教学和实践活动中讲好中国故事,能够增强学生对祖国的情感认同,培育新时代勇于担当、敢于奉献的爱国青少年。

关键词:中国故事;爱国主义;小学生

中图分类号:G622 文献标识码:A 收稿日期:2020-02-10 文章编号:1674-120X(2020)09-0003-02

一、引言

党的十八大以来,习近平总书记提出了“讲好中国故事”的伟大命题。作为小学思政教育工作者,笔者认为,“讲好中国故事”有两层含义:一是弘扬中国精神和中国文化,在世界范围内展示中国良好的大国形象;二是培育青少年的爱国精神,增强其对祖国的认同感和归属感。探索如何在小学生爱国主义情感教育中讲好中国故事的路径具有重要的实践意义。

二、讲好中国故事:立足思政课程的爱国情感教育

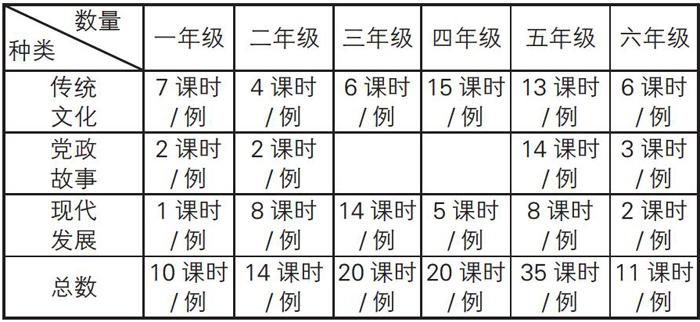

教育是一个人成长成才的根本,贯穿于人成长的全过程。思政课作为立德树人的关键课程,发挥着培育青少年正确价值观念以及良好道德品质的重要作用。2019年全国中小学采用了部编版道德与法治教材,进一步体现了国家对思政教育的重视;同时也从侧面表明了思政教育在学校教育中的重要地位。我们对教材进行了深入地解读和统计分析,发现教材中涉及中华优秀传统文化、中华民族追梦、现代社会发展故事共130课例。

从上表可知,教材包含了大量的中国故事,是践行国家对“讲好中国故事”的重要体现,挖掘“中国故事”背后的深刻内涵,能增强思政课程的吸引力和感染力,在潜移默化中引导学生树立国家意识、培养爱国情感。

(一)挖掘中华传统文化的“优秀”故事

“一个民族、一个国家的核心价值观必须同这个民族、这个国家的历史文化相契合。” [1]我国历经五千年的文化历史沉淀,留下了爱国主义精神、民族精神以及优良的华夏文化等宝贵财富。正是在这些传统文化的引领下,我们才能够树立正确的价值观,将优良的传统文化一代一代地传承下去并发扬光大。小学思政课的教材涉及节日文化、传统礼仪等多方面内容,也将古诗词和民间故事穿插其中,教材富有中国文化风格和精神气息。

以《快乐过新年》《团团圆圆过中秋》两课为例,教师可以挖掘“年”的传说故事,以及拜月节(即由古代“春天祭日、秋天祭月”的礼制演变为现在的中秋节)的故事资源,以生动的形式帮助学生深入理解中华传统文化。这样可在丰富课堂趣味性的同时增加学生的学习积极性,使其主动参与课堂学习,并能润物无声地培养学生最自然、最朴实的爱国情感,让少年儿童从小就打好中国底色。

(二)挖掘中华民族的“追梦”故事

中华民族的追梦故事是一段漫长而又值得被纪念的历史,这段历史与我们每个中国人息息相关,中华民族的追梦故事是我国革命建设和改革历程的见证,同时也是推动我国逐步壮大起来的精神源泉。

教师在讲述伟大祖国“站起来”“富起来”“强起来”的故事时,可以选择我国在经济、制度和文化建设等方面的经典事迹,将其整合成素材并融入课堂中;也可选择体现互帮互助、和谐友爱的中华儿女精神等相关事迹;还可讲述从中国制造到中国创造的伟大飞跃,以及改革创新、新时代一路走来的故事。在思政课堂中以故事的形式进行展现,既可以彰显思政课的学科特色,培养学生的政治认同,又可以更好地满足学生的成长需要。

(三)挖掘现代社会发展的“身边”故事

一直以来,德育的实效性是教育者深入探究的问题。目前,国家和社会对学生的要求与学生道德发展规律之间还有一定差距。在思政课教学中,我们要从学生的“生活经验”出发,讲贴近社会生活、接上童气的故事,为学生儿童的道德成长服务,培养学生的爱国主义情怀。

例如,在进行“四通八达的交通”教学时,教师应该深情讲述,使学生了解改革开放以来我国在交通方面的发展和变化,激发学生的民族自豪感。此外,教师还可通过课前调研的方式,让学生通过生活中的人和物来了解20世紀80年代的交通工具,挖掘爸爸妈妈口中过去的出行故事,并将其和现如今的出行体验进行对比,从过去的“故事”到现在的“体验”,用故事搭建情感转变的桥梁,引起共鸣,为祖国交通的巨变感到自豪。

三、讲好中国故事:构建课程思政的大德育观

“德育”从来就不是单指道德教育,而是一种融道德、法律、政治、思想、心理等内容为一体的“大德育”。[2]明确立德树人的根本培养方向,推动思政课程与课程思政如鸟之双翼、车之双轮协调前进,要树立以德智体美劳五育并举统领课程思政的目标。[3] 因此,小学各学科教师都应该不断增强自身的德育意识,深度挖掘课程中蕴含的思政元素,注重主流价值观的引领,主动承担起培养社会主义建设者和接班人的时代重任。

(一)挖掘语文课程中的“红色”故事

“少成若天性,习惯为自然。”语文是小学的一门基础性学科,强调培养学生的文化素养和语言表达能力,同时承担了落实社会主义核心价值观的任务。部编版语文教材中与革命传统教育相关的课文就有40多篇,《我不能失信》《朱德的扁担》等文章深刻地体现了革命家不屈不挠、敢于奉献和一往无前的爱国精神;《邓小平爷爷植树》等文章展现了我国伟大领袖心系群众、为人民服务的高尚品德;《王二小》《小英雄雨来》等文章描绘了我国英雄人物勇于担当、勇于奉献以及坚定的爱国情怀。每一个人物都承载着鲜活的生命,也蕴含着浓烈的爱国精神和高尚的道德品行,给人以心灵的启发和灵魂的洗涤。语文课程伴随着每一个小学生的成长,见证了小学六年学习生涯中学生的不断成长和进步,有助于学生逐步树立正确的价值观,为做好社会主义的建设者打下坚实的基础。

(二)挖掘综合课程中“传承”的故事

卡尔·雅思贝尔斯曾说:“教育的本质是一棵树摇动另一棵树,一朵云推动另一朵云,一个灵魂唤醒另一个灵魂。”小学美术、音乐、体育课程不仅是学生最喜爱的课程,更是民族艺术、民族精神传承的载体。打开美术课本,水墨画、皮影画、剪纸、甲骨文、象形字、中国古代建筑等内容无不展示了中华民族艺术的博大精深。在音乐课程中,民族的歌舞、器乐、服装等同样展示着我国多民族的音乐魅力。课前,教师可以搜集资料,用讲故事的方式激发学生的兴趣,引导学生爱上中华传统艺术,参与文化的传承和交流。在体育教学中,教师可以通过讲述体育项目的发展演变以及我国在奥运会上取得的成就,让学生了解体育精神。此外,教师还可通过分享奥运赛事来让学生了解女排精神,在体育活动中锻炼青少年永不放弃和团队协作的体育精神,锤炼其意志。综上所述,综合课程的教师应注重关注艺术精神的传承,结合社会主义核心价值观,在潜移默化中培养学生的民族自信、文化自信。

四、讲好中国故事:创新爱国情感教育的实践活动

《新时代爱国主义教育实施纲要》中要求,对青少年进行爱国主义教育要不断丰富教育的实践载体,充分运用好本土红色资源、爱国主义教育基地,注重仪式礼仪,精心组织好重大的纪念活动。这为学校深入开展爱国主义教育明确了工作思路和提供了学习借鉴的方法。

(一)校内德育活动重实效、强引领

小学少先队和学生社团等作为学校的学生代表,应充分履行学生代表的职责,以践行爱国主义教育为己任,带头加入各种爱国主义教育活动,如组织主题班会来开展爱国主义教育活动等,聚焦时事热点和国家大事,在潜移默化中培养学生的爱国情怀。

例如,在中华人民共和国成立70周年之际,组织学生观看大阅兵并撰写观后感,让其了解我国取得伟大成就的原因,令其更加珍惜现在的生活;组织学生共同观看“开学第一课”,令其树立远大理想和坚定的目标信念;在“学雷锋日”组织学生进行实践活动,令其在实践过程中领略帮助他人所带来的快乐,给予学生以心灵的启迪,从而激励其继续发扬这种美好品质。

(二)校外实践活动重体验、强担当

首先,开展“研学旅行”等实践活动,定期组织学生到红色基地进行参观学习,如烈士陵园、纪念馆和博物馆等,通过讲述革命先烈英勇奋战的先进事迹和革命故事,培养学生的爱国情怀,在潜移默化中激发学生积极向上的奋斗精神。其次,还可和社会组织加强联系,如企业、社区、法院等机构,深化学生的法律意识,培育青少年正确的人生观和价值观。再次,组织学生参加军事训练和公益活动,让学生感受到服务他人的快乐,在奉献的过程中实现自身的人生价值。

五、结语

目前,我国正在经历“新冠肺炎”这场没有硝烟的战争。疫情当下,人们一度陷入恐慌,然而越是在危难之时,越会涌现一批敢于担当、冲锋在前的勇士,让我们看到希望的同时也感受到爱。为此,教师应继续讲好中国故事,帮助学生树立坚定的信念,满怀信心,相信我们定能打赢这场战役。

参考文献:

[1]习近平.在北京大学师生座谈会上的讲话[N].人民日报,2018-05-03.

[2]高德胜,章 乐,唐 燕.“接上童气”——小学《道德与法治》统编教材研究 [M].北京:人民教育出版社,2019.

[3]許 涛.构建课程思政的育人大格局[N].光明日报,2019-10-18.

作者简介:唐 亚(1982—),女,湖南怀化人,湖南省怀化市欧城小学党支部书记,中小学一级教师,本科,研究方向:道德与法治教育教学、思政课程。