改良的经脐单孔腹腔镜手术治疗小儿腹股沟斜疝临床效果观察

2020-05-09洪志华袁小建陈杰金东辉刘俊

洪志华 袁小建 陈杰 金东辉 刘俊

腹股沟斜疝是小儿外科最常见的疾病之一,主要由于先天性腹膜鞘状突未闭所致;而疝囊高位结扎术是治疗该病的标准方法。近10余年来,随着微创手术在小儿外科的推广和普及,国内医院已逐步开展腹腔镜手术治疗小儿腹股沟斜疝[1]。本院自2012年开展该术式,起初采取三孔或两孔腹腔镜术式,但随着临床医师的技术日益成熟,自2015年起开始尝试经脐单孔腹腔镜术式治疗小儿腹股沟斜疝,并取得了较好的治疗效果[2]。近3年来,笔者在原有的手术技术基础上进行改良,临床效果明显,现报道如下。

1 对象和方法

1.1 对象 选取2016年1月至2018年12月本院收治的男性腹股沟斜疝患儿600例,其中采取改良的经脐单孔腹腔镜手术(改良组)、常规经脐单孔腹腔镜手术(对照组)各300例;所有手术由同一组医生完成。改良组年龄(2.5±1.2)岁,对照组年龄(2.2±1.0)岁,两组比较差异无统计学意义(P>0.05)。排除术前或术中诊断双侧腹股沟斜疝、巨大疝、嵌顿疝及疝囊内有内容物粘连而需要使用辅助钳的患儿。

1.2 手术方法 患儿术前禁食6~8h;使用开塞露通便,排空膀胱,不置胃管及导尿管。气管插管全身麻醉后,于脐部作长约3.5mm的横切口,在直视下置入3mm Trocar及微型腹腔镜;腹内CO2气体充至8~10mmHg压力,取头低足高位 15°~20°。(1)对照组:先将 9 号一次性无菌注射针(长80mm,上海康德莱医疗器械公司)头端扳成雪橇状或弧形(自制疝针),将2-0丝线穿过疝针针芯,拉出针芯的线(与不拉出针芯的线等长)。定位内环口中点体表投影处为穿刺点,用带线的疝针穿刺进入疝环顶壁腹膜外。在腹腔镜(美国Stryker公司)直视下,在疝环的内半侧或外半侧腹膜前间隙中潜行或跳跃性穿刺半周,至疝环底壁中点处刺破腹膜,将疝针最大限度地推入腹腔后稍回退,使针头端的丝线形成一小线环;镜杆插入到线环当中牵拉线环,扩大线环;缓慢轻柔地将针拔出腹腔,腹腔内预留下一长40~50mm的线环。准备第2根带线的疝针,在腹壁同一穿刺针孔刺入,到疝环顶壁腹膜外;沿疝环另半侧潜行或跳跃穿刺至疝环底部中点,刺入腹腔,连针带线穿入第1个腹腔内预留下的线环内,适当牵拉留置在体外的第1根穿刺线尾线,缩小第1个线环,回退第2根疝针,使第2个疝针头端的丝线也形成小线环;再次借助镜杆的牵拉,扩大线圈,退出疝针,牵拉留置在体外的第1根穿刺线尾线,将预留在腹腔内的第2根穿刺线经第一穿刺隧道带出腹外,使第2根丝线沿疝内环形成环形结扎线,挤出疝囊残余气体,腹壁外尾线打结完成疝囊内环口高位结扎术,线结埋入皮下。解除气腹,用医用生物胶水粘合脐部及腹股沟区穿刺点。(2)改良组:操作过程与对照组基本相同,改良点体现在:①疝囊内环口结扎线改用3-0聚酯不可吸收缝合线(ETH V001,爱惜邦);②疝针尾连接含0.9%氯化钠注射液5~10ml的注射器,当疝针接近腹壁下动脉、输精管、精索血管、髂血管及疝囊皱褶较多的地方时,将液体注入腹膜前间隙,便于疝针避开并将结扎线带入腹腔内,见图1(插页)。

图1 经脐单孔腹腔镜疝囊高位结扎术图解(a:自制疝针及注射器;b:腹腔镜下观察到内环口未闭合;c:在腹腔镜引导下,于内环口体表投影处进针;d、e:在腹腔镜直视下用自制疝针由外向内边注液体边缝内环口腹膜,完成大半圈缝合,第1个线圈留置在腹腔内;f、g、h:再次刺入疝针,完成内环口外侧襞缝合,与原缝线交会后刺入腹腔内并同时穿进第1个预留线圈,牵拉第1根穿刺线尾线,将第2根穿刺线经第一穿刺隧道带出腹外,完成缝合内环口腹膜1周并体外打结完成疝囊高位结扎;i:术后腹壁外观)

1.3 统计学处理 采用SPSS 14.0统计软件。计量资料用表示,组间比较采用两独立样本t检验;计数资料用率表示,组间比较采用Fisher确切概率法。P<0.05为差异有统计学意义。

2 结果

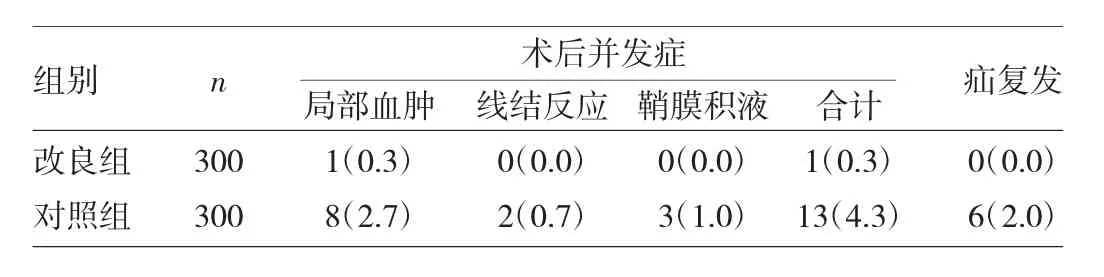

两组患儿均顺利完成手术,术中均无需增加操作孔或中转改传统疝囊高位结扎术。改良组手术时间(11.5±1.5)min,短于对照组的(12.5±2.5)min,差异有统计学意义(P<0.05);住院费用为(5 490.5±62.5)元,与对照组(5 481.5±60.5)元比较,差异无统计学意义(P >0.05);术后并发症发生率为0.3%,明显低于对照组的4.3%,差异有统计学意义(P<0.05)。术后随访9~24(15.4±5.7)个月,两组患儿均无睾丸生长发育异常、会阴部疼痛,手术创面无明显瘢痕;改良组疝复发率明显低于对照组(P<0.05),见表 1。

表1 两组患儿术后并发症及疝复发情况比较[例(%)]

3 讨论

腹腔镜在小儿外科的应用始于20世纪70年代。Gans等[3]首先将腹腔镜用于胆道闭锁诊断和性腺探查。一开始受腹腔镜技术及器械的限制,采取腹部三孔术式,在手术时间、手术相关并发症、手术费用等方面,与常规腹横纹小切口术式相比无明显优势。随着技术的成熟及器械精细化,开始向两孔、脐部单孔等术式转变,其优势越来越明显。

本院自2012年开始采取腹腔镜手术治疗小儿腹股沟斜疝,起初采取三孔或两孔术式,操作较复杂,且麻醉时间长、创伤也不小。2015年,笔者开始尝试单孔腹腔镜术式,发现操作难度并未增加,但手术效果相同,创伤更小。术中用9号注射针自制疝针,针尖锐利,不需要手术刀破皮穿刺;但操作过程中易损伤腹壁下血管、精索血管及髂血管,造成局部血肿。对照组有8例患儿因疝针误伤致局部血肿,增加了术中操作难度及发生大出血、术后感染的风险。特别是一些内环口皱褶较多或输精管、精索血管与疝囊壁紧密粘连的患者,术中反复试穿会增加手术时间,若损伤重要组织,缝合腹膜时存在跳跃区或穿刺针穿出腹膜裂隙较大,易造成术后疝复发或并发鞘膜积液[4-7]。对照组发生鞘膜积液3例,术后疝复发6例,由于疝囊缝合不完整或结扎线断裂导致;而改良组无疝复发及并发鞘膜积液的患者。由于经皮2次腹膜外穿刺置线和钩线体外结扎可能将一些腹壁组织结扎在线结内,易引起术后疝复发或形成鞘膜积液。为此,笔者在第1次进针时采取垂直腹壁穿刺置线,第2次穿刺时经同一皮肤穿刺点沿第1次穿刺针轨迹垂直穿刺,内环口出针位点也尽量靠近,最大程度减少神经或肌肉组织结扎,从而减少术后疼痛、疝复发、鞘膜积液的发生。有文献报道在关闭内环时采用腹膜外注射0.9%氯化钠注射液的方法,既能保护输精管和精索,又能减小内环的大小,从而减少复发[8]。亦有研究证明该方法可以促进腹膜粘连及纤维化形成,减少疝复发[9-10]。改良组利用水分离技术,在疝针接近腹壁下血管、输精管、精索血管以及髂血管时,将0.9%氯化钠注射液注入腹膜前间隙,便于疝针避开这些重要结构。这有利于降低手术难度,节约手术时间,同时可降低术中发生腹壁下血管、输精管和精索血管损伤的风险,减少术后疝复发。有文献报道使用丝线易引起线结反应,一旦发生往往需要取出线头才能愈合[11]。本研究对照组有2例患儿发生线结反应,而使用3-0聚酯不可吸收缝合线的改良组患儿术后均无线结反应。3-0聚酯不可吸收缝合线为单股、光滑不吸收线,术中易推送、不易被切割、不易感染、组织排斥反应小、硬度足够且不受氯化钠溶液影响,可以作为疝囊结扎线的不错选择。

综上所述,改良的经脐单孔腹腔镜手术治疗小儿腹股沟斜疝安全、有效,术后外观无瘢痕显露,复发率低。