汽车车灯结雾机理分析与防雾设计方法研究

2020-05-08刘广博黄连生

刘广博, 黄连生

(1.南宁产业投资集团有限责任公司,南宁530022;2.南宁燎旺车灯股份有限公司,南宁530007)

0 引 言

随着汽车工业的迅猛发展,人们在一贯追求汽车的实用性、便利性的同时,对汽车行驶安全性、可靠性的关注也越来越高。汽车车灯对行驶安全与驾驶信号交流有着至关重要的影响,而车灯结雾问题已成为影响车灯照明质量的重要因素,是汽车安全行驶的一个隐患。因结雾问题引起的车灯维修与报废率居高不下,是车灯设计者一直研究并着力解决的重点问题。

汽车车灯不仅是个功能件,而且是个外观件,车灯与车身外形曲面的造型衔接使得车灯承担了更多的汽车“美观功能”。延伸到车身侧面的车灯装饰面使整车的美观性更高,而这部分装饰面却成为了主要的车灯结雾区域。车灯结雾问题反过来成为影响车灯质量和外观的因素之一,车灯装饰面的美观设计与车灯防雾设计构成了一对矛盾体。水蒸气冷凝于车灯内表面,不仅影响车灯外观,而且阻挡照明光线,影响行车安全。更严重时,雾珠凝聚造成灯内积水,威胁到车灯灯泡的使用寿命和车灯内电路的安全。另外雾珠的存在会使材料加速老化,由于雾气问题而造成的车灯产品报废率一直较高,某些灯型甚至达到了30%[1]。

车灯结雾是影响车灯质量的一个主要问题,各汽车灯具制造厂家都在研究探讨这一难题的解决措施[2]。J.M.M.Sousa等[3]对汽车前照灯内流体流动场和壁温分布进行了实验研究;赵亮等[4]采用计算机流体动力学数值模拟的方法, 对车灯内部的气流和温度分布进行了计算和分析,着力解决车灯因材料热失效、热变形及内部结雾等热现象造成的质量问题;陈明敏[5]采用逆向工程技术和热分析相结合的方法对汽车车灯进行了热分析研究,采用逆向工程技术和热分析相结合的方法对汽车车灯进行了热分析研究;高心健等[6]通过试验对比了喷涂防雾涂层、车灯内加干燥剂及使用透气薄膜3种措施的防雾效果;李祥兵[7]通过分析防雾漆的防雾机理和防雾漆流挂问题的产生机理,剖析防雾漆流挂产生的原因,提出优化前照灯内部空气湿度、空气流通速率和防雾漆特性的解决方案,并通过项目验证证明方案的可行性和有效性;易伟等[8]研究了一种通过温湿度传感器测量灯内温度和湿度,由PLC控制风扇的防雾装置。车灯的防雾设计直接影响着车灯雾气情况,因此在前期设计阶段有必要结合车灯内部的热分析,对关键零部件做优化设计,改善车灯内部流场和温度场分布,以解决车灯结雾问题。

1 结雾机理分析

车灯结雾实际上是车灯内部的水蒸气凝结,是水蒸气在一定条件下液化的物理现象。实现液化的方式有两种:一是降低温度;二是压缩体积。汽车前组合灯为半封闭状态,灯壳上有若干个通气孔,用于车灯内外部气流交换,保证内外气压一致,故前组合灯内的液化现象主要是在定压状况下由于温度的变化而发生的。车灯内的流动介质为含有水蒸气和尘埃的空气,其流动形态为自然对流。车灯点亮时,灯内气体和各部件之间发生热传导、热对流、热辐射等复杂的热交换现象,当温度较高的潮湿空气与灯玻冷区接触时,就会形成结雾附在灯玻内表面;车灯熄灭时,灯玻的温度下降速度比灯内气体快,当灯玻温度低于灯内空气的饱和温度时,也会形成结雾。

根据热力学,液滴的气-液两相平衡时,满足开尔文(Kelvin)公式

式中:P0为T温度下平液面的蒸气压;P为T温度下弯曲液面的蒸气压;ρ为凝结液体密度;M为液体摩尔质量。

当饱和度P/P0达到某一数值时,蒸汽分子就凝结成具有一定半径r的液滴,其半径r为临界半径rc。水蒸气的凝结过程分为液滴形成阶段和逐渐变大阶段。凝结液首先形成于凝结核心处,典型的凝结核心一般为材料表面的微小凹凸处和尘埃颗粒等,水蒸气在凝结核心处形成小水珠,这个过程称为成核过程。当凝结不断进行时,液滴半径r不断增大,由开尔文公式可得,液滴存在和发展的条件为

当液滴半径r小于临界半径rc时,液滴将不断蒸发、缩小,以致消失。在纯净的蒸汽中,液滴最初成核的半径很小,除非蒸汽的过冷程度很大,使rc具有足够小的值,否则液滴是难以形成和长大的。当存在尘埃颗粒或材料表面有微小凹凸面时,水蒸气便吸附在其表面形成液滴,使液滴凝结核心一开始就具有较大的半径,因此液滴的形成和长大机会就大为增加[9]。

根据以上结雾机理分析,车灯结雾必须满足3个条件[10]:1)灯内空气湿度足够大。在车灯点亮或关闭时,车灯内、外发生气流交换,尤其在雨天,外界环境中的水分通过灯壳上的通气孔进入到车灯内部,加大灯内空气湿度。2)存在凝结核心。空气中的尘埃,以及灯玻内表面的微观凹凸面为水蒸气提供了凝结核心。3)灯内某区域温度低于水蒸气液化的临界温度。

2 防雾措施分析

根据结雾条件分析可知,车灯制造环境的洁净度、车灯材料表面性质、灯内的湿度、温度场和流场等是影响结雾的主要因素。从总体上说,车灯制造环境洁净度越高,材料表面越光洁,灯内湿度越小,温度场分布越均匀,流动性越好,则越能避免结雾的形成。

2.1 提高环境洁净度

汽车前组合灯是半封闭状态,车灯内部与外界的气流交换是经过通气孔来实现的,而通气孔上装有“通气盖”,其中的透气膜允许气体分子自由通过,而尘埃等固体颗粒无法进入,达到“通气防尘”的效果,如图1所示。因此,灯内的空气洁净度主要取决于车灯制造过程的环境洁净度。现在许多车灯厂家都已使用高等级的洁净室来制造、装配车灯,灯内空气的洁净度已有很大的提高。

图1 通气盖气流交换

2.2 改善材料表面性质

车灯结雾从视觉上主要体现在灯玻内表面,灯玻内表面的微小凹凸面为结雾提供了凝结核心。要提高灯玻内表面的光洁性,一是提高灯玻模具相应成型面的光洁度,这对模具的加工提出了极大的挑战,现有的制造工艺水平很难再有突破性的提高;二是采用在灯玻内表面喷涂防雾涂层的方法来减少凝结核心数量及改善材料表面对水的亲和作用[11]。其作用原理是利用防雾涂料中的亲水基团对水进行亲和吸附,降低水的表面张力,减小水分子与物体表面的接触角,使水汽润湿、扩散或者吸附于物体表面,形成一层均匀的厚度为1~5 μm的透明水膜[12],极大减小对入射光线产生的散射作用,从而达到视觉上消雾的目的,如图2所示。

由于防雾涂层是在透明材质上喷涂后进行UV光固化,其喷涂环境要求较高,喷涂工艺复杂,如有质量缺陷将无法修复,因此成本较高。另外,防雾涂层的防雾功能只是一种视觉上的效果,结雾是实际存在的,只是让人“看不见”这种透明水膜而已,结雾对车灯电路的使用安全及材料的加速老化等影响依然不能消除。且相对于车灯的使用寿命来说,防雾涂层的有效期较短,不是一种理想的防雾措施。

2.3 降低湿度

车灯在其它部位密封状态良好的情况下,其与外部环境的气流交换是经过通气孔来实现的。在车灯内、外部气流交换的过程中,混杂在空气中的水蒸气由通气孔进入到灯体内。在干燥的季节车灯内湿度较低,在潮湿的季节或者雨雪天气中,车灯内的湿度较高。可见,车灯内的空气湿度主要由环境湿度决定。在灯内加干燥剂可降低车灯内部的湿度,但干燥剂是有时限的,有效期过后必须更换,增加了使用成本。

2.4 提高灯内温度场均匀性

2.4.1 改善光源热辐射

在汽车前组合灯设计过程中,合理布置光源、反射镜和灯玻的相应位置与结构,使光线经直射、反射后尽量照射到灯玻的每一处,减小灯玻温度梯度的变化,提高车灯内部温度均匀性。但实际中由于配光要求及整车造型的需要,车灯上有部分延伸到车身侧面的装饰面,这部分装饰面的区域是光线无法照射到的“冷区”。

2.4.2 加强气流交换

由于热辐射的直线传播特点,辐射加热的部位有限[13],车灯的更多区域需要靠对流热换的方式加热,因而设计合理的气流通道,加强对流热换显得更加重要。灯内气体流动会与车灯零部件表面发生对流传热的热量交换,根据牛顿冷却定律,对流热量为

式中:q为热流密度;A为传热面积;Δt为流体与固体表面的温差。

光源附近的气体被加热后温度上升,在对流的作用下流动到温度低的区域,高温气体与车灯内冷区的部件进行热量交换,实现对冷区的加热,且气流还可带动灯内各部位的水汽流动,甚至通过换气孔散发到外界环境中去。灯内各部分气体循环流动,互相掺和、渗透,使温度趋于均匀。气流交换越通畅的地方,形成结雾的概率就越小。

综上所述,对各项防雾措施进行分析对比可知,在现阶段的技术水平和制造工艺条件下,通过合理的结构设计来加强车灯内气流交换,是最经济、有效、可靠的,并从根源上解决雾气问题的方法。

3 车灯结构优化设计

图3 前组合灯结构示意图

图3 是上汽通用五菱某型车的前组合灯,是一款集远光灯、近光灯、转向灯、位置灯于一体的车灯,使用传统的卤素灯泡做为光源。车灯主要零部件有灯玻、灯壳、装饰件、反射镜及其他配件。

3.1 通气孔分布设计

为加强灯内外气流交换,首先要在灯壳上设置若干通气孔,通气孔的位置分布和通气质量对换气过程的顺利进行和雾气消散有很大的影响[14]。由于灯内气体流动是自然对流驱动,通气孔相互之间的位置关系显得十分重要,已有不少人对通气孔的结构、尺寸、数量、位置分布等做了深入研究[15]。图4为前组合灯的通气孔分布情况。

图4 通气孔分布情况示意图

3.2 热分析

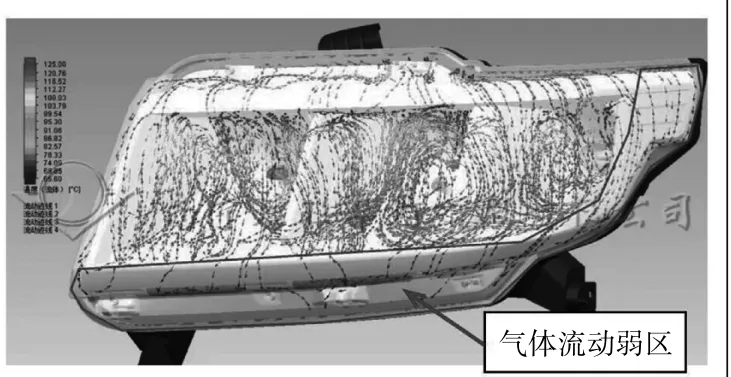

用FloEFD对前组合灯进行热分析,设置条件如表1所示,图5为灯内流场与温度场分布情况。

从图5热分析结果可以看出,前组合灯可视面上的下边缘和靠近转向灯一侧的部分区域流动场分布缓慢、气体温度较低。由于装饰板和灯玻相互配合间隙的影响,含有水蒸气的气体进入这部分区域后,很难再有流动,形成滞留。这部分区域不能被对流热换的气体加热,因而成为了冷区,是容易结雾的区域。图6是前组合灯在淋雨和雾气试验后的实际情况,前组合灯的下边缘和靠近转向灯一侧的部分区域已出现了结雾,在测试标准规定的时间内不能完全消散,与上述热分析的结果相吻合。

表1 分析设置条件

图5 灯内流场与温度场示意图

图6 实验后灯内起雾情况

3.3 结构优化创新设计

对前组合灯进行热分析可知,由于灯内存在光源辐射和气体对流的“死区”,对流热换的气体不能对这部分区域进行加热,因而成为了温度较低的冷区,水蒸气进入冷区后便形成结雾。为加强车灯内外气体的气流交换,更多的车灯设计与研究者把重点放在了通气孔的设计和布置上。通气孔能加强车灯内外的整体气流交换效果,但对于某些气流交换的死区,必须“打通气流通道”,使车灯内部的气流热换与车灯内外的气流交换能够顺利进行。因此,受此思路的启发,对装饰板做结构优化设计,在不影响可视面外观和结构强度、刚度的情况下,下测边缘开出两个槽孔,侧面开通3条小槽孔,使进入此区域的气体能够顺利通过槽孔流通到装饰板背面,从而参与到整个车灯内、外部的气流交换中。装饰板结构设计如图7所示。

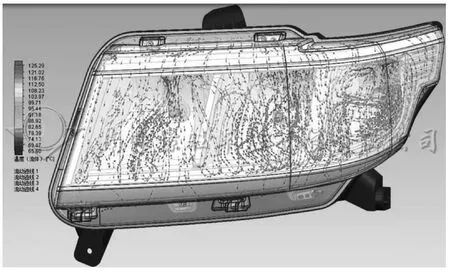

对优化设计后的车灯再次进行热分析,车灯温度场和流场分布分析结果如图8所示。

图7 装饰板优化设计前后结构示意图

图8 车灯优化设计后的温度场与流场

根据两次热分析的结果(图5与图8),对比优化设计前后灯内流场与温度场的变化,可见:1)优化前气体进入流动弱区后,流动缓慢,温度较低(65~80 ℃);优化后流动弱区的气体从槽孔处流通到装饰板背面,流动较快,温度提升较明显(87~103 ℃)。2)优化后可见区域流线浓密度比优化前小,说明装饰板前后两面的气体流动更加畅通,车灯内外气流交换效果更好。3)优化后灯内各区域温度分布比优化前更均匀。

图9是优化设计后前组合灯的淋雨和雾气实验图,其结雾现象已完全消除。这是在车灯完全没有防雾涂层、无干燥剂等其他辅助措施的情况下,通过在装饰板上开小槽孔,从而打通气流通道的一种开创性的防雾新设计,取得了经济、有效、可靠的防雾效果。

4 结 论

车灯结雾主要与灯内湿度、温度场分布及凝结核心有关,因此可以从提高环境洁净度、改善材料表面性质、降低湿度、加强气流交换、提高灯内温度场均匀性等方面着手进行防雾设计。

本文采用理论分析与模拟仿真相结合,通过优化设计与试验验证的方法,对车灯的结雾机理进行分析,结合车灯结雾的3个条件,讨论影响车灯结雾的主要因素;通过分析对比各种防雾措施的优劣性和可行性,得出通过优化设计车灯内关键零部件的结构,打通处于对流“死区”的气流通道,从而加强气流交换,是最经济可行且从根源上解决雾气问题的方法;通过对某型前组合车灯实际存在的雾气问题进行热分析,对装饰板的结构进行“开槽孔”的优化设计,并进行实验测试验证,取得了理想的防雾效果。满足了车灯既要设计美观,又达到防雾效果的要求,从而解决车灯的整体美观设计与防雾要求之间的矛盾。这种在关键零部件上“开槽孔”来打通气流通道的创新设计,对车灯的防雾设计具有十分重要的指导意义。

图9 车灯优化设计后雾气实验图

[1] 游学兵.车灯温度场及灯内空气流动特性的分析[D].镇江:江苏大学,2005.

[2] 姜永清.汽车前灯结雾分析及解决措施[J].汽车实用技术,2013(10):86-90.

[3] SOUSA J M M, VOGADO J, COSTA M, et al. An experimental investigation of fluid flow and wall temperature distributions in an automotive headlight[J].International Journal of Heat and Fluid Flow, 2005, 26(5):709-721.

[4] 赵亮,周炳海.车灯内部流动与传热的数值模拟分析[J].机械制造,2007,45(1):12-15.

[5] 陈明敏.基于连向工程的汽车车灯热分析研究[D].镇江:江苏大学,2011.

[6] 高心健,陆龙海,余维,等.汽车车灯雾气影响因素及应对措施[J].汽车工程师,2016(12):46-48.

[7] 李祥兵.汽车车灯防雾漆流挂形成机理研究及对策[J].汽车电器,2018(7):40-45.

[8] 易伟,李均.新型防雾装置在汽车灯具中的应用[J].科技创新与应用,2018(32):24-25.

[9] 林娇弟.汽车车灯结雾及其控制的分析研究[D].杭州:浙江工业大学,2009.

[10] 付艳.汽车车灯起雾机理分析与解决方案研究[J].汽车与车辆,2014(11):12-13.

[11] 徐鑫鹏,昌进,郝珊珊.车灯起雾原因及解决方案探讨[J].汽车零部件,2014(9):46-49.

[12] 张世中,兰天亮,路向前.关于汽车车灯起雾的改善设计[J].河南科技,2015(4):52-54.

[13] 刘红,曹翔,蒋兰芳.汽车车灯的结雾准则研究[J].机械设计与制造工程,2015(1):75-78.

[14] 韦春.汽车灯具的起雾研究与通风结构分析[J].企业科技与发展,2014(3):21-24.

[15] 胡长安.车灯换气孔布置的热分析[D].北京:北京航空航天大学,2008.