中学生精神病风险综合征的临床转归调查

2020-05-07黄彩英李庆伟万静薛坤喜任衍镇章杰

黄彩英,李庆伟,万静,薛坤喜,任衍镇,章杰

精神病风险综合征(Psychosis Risk Syndrome,PRS)是指近期(多指定1年内)出现精神病性症状,如异常的思维内容、多疑、夸大、幻觉以及言语紊乱等,但程度和损害比较轻,持续时间比较短,具有一定的现实检验能力,或者具有遗传风险和功能恶化的临床状态[1]。研究表明,PRS常起病于少年期,具有短期转化为精神障碍的高风险,特别在前1~3年,转化率大约为20%~35%[2-3]。明确不同人群PRS的自然转化结局和临床特征是进行精神障碍早期干预的基础,但是,目前各国报道PRS的转化结局在不同地区不同人群间甚至不同时期均有不同,对PRS的临床特征和如何演变了解有限,对PRS是否需要干预和具体如何干预有不同认识[4-6]。目前国内对于中学生PRS的研究报道比较少,难以制定和开展有针对性的早期干预策略。因此,本研究探索中学生PRS的自然转归情况及临床特征,以期对预防严重精神障碍的发生发展提供理论依据和新思路。

1 对象和方法

1.1 对象

于2016年9月至2017年3月采用分层比例抽样方法,用精神病前驱期问卷16条目中文版(16-Item Version of the Prodromal Questionnaire,PQ-16)[7]对中山市2 157名中学生进行精神病风险筛查,对筛查阳性的365例学生进行精神病风险综合征定式访谈[8](Structured Interview for Psychosis-Risk Syndrome,SIPS),明确符合PRS诊断的中学生名单,有59例符合入组标准,作为本次随访研究的对象。入组标准:经过SIPS临床访谈,符合PRS诊断标准;年龄12~17岁,性别不限;能理解并知情同意 (需要监护人同意并签署书面知情同意书)。排除标准:严重躯体疾病;智力残疾无法完成评估;有酒精或药物依赖;目前或既往符合DSM-5中精神分裂症及其他精神病性障碍、双相障碍及抑郁障碍等诊断者。该研究获得中山市第三人民医院医学伦理委员会的批准。

1.2 方法

1.2.1 研究方案 选用PQ-16问卷对中学生进行精神病体验问卷筛查,对筛查阳性者进行面对面SIPS临床访谈,筛选符合入组标准的中学生,1年后再用一般情况调查表和SIPS对中学生PRS进行评估。本研究访谈人员为精神科临床医生,统一进行访谈评分培训,评分者之间一致性Kappa值为0.92。每例受试者访谈时间40~60 min左右。

1.2.2 一般情况调查表 内容包括性别、年龄、是否抽烟和饮酒、是否到精神心理专业机构就诊、身体健康状况、家庭情况、学习成绩、同伴关系、对学校的适应性以及有无精神疾病家族史等资料。

1.2.3 SIPS评估 SIPS是国际上常用的判断精神病高风险状态和精神病转化情况的定式访谈工具,包括精神病风险症状量表 ( the Scale of Psychosis-Risk Symptoms,SOPS)、精神病性综合征标准(Presentation of Psychiatric Symptoms Standard,POPS)和功能整体评定量表(Global Assessment of Functioning,GAF)等。其中SOPS包括阳性症状、阴性症状、解体症状和一般症状4个分量表,每个分量表为7级评分,分别为0~6分。根据阳性症状(3~5分)或遗传风险、分裂型人格障碍以及GAF评估等,SOPS可诊断PRS为3个亚型,分别为轻微阳性症状综合征(APS)、短暂间歇性精神病性综合征(BIPS)以及遗传风险和功能恶化综合征(GRD)。POPS可诊断精神病性综合征,标准是阳性症状评分为6分,出现时间超过1个月,并且平均至少每周4 d,每天1 h以上或者非常危险,需要紧急干预等。GAF用来是评估当事人心理状况和社会功能,评分范围1~100分,评分越低表示总体功能越差越危险。

1.2.4 临床转归界定 根据基线和1年随访时对受试者进行面对面的SIPS访谈结果,将PRS的临床转归分为3种状态[9-10]。缓解:P1-P5阳性症状得分≤2分;维持:P1-P5至少1项评分为3~5分,符合PRS诊断;转化:P1-P5至少1项评分为6分,符合POPS精神病性综合征标准或者符合DSM-5中双相障碍及抑郁障碍诊断标准。

2 结果

2.1 一般资料及随访情况

59例入组者中48例APS(81.36%),2例GRD(3.39%),9例APS共患GRD(15.25%),无1例BIPS。1年后进行随访和临床访谈,随访45例(76.27%),14例失访(12例离开原来学校后联系不上,2例拒绝访谈)。随访者有37例为APS,8例为APS共患GRD。随访者平均年龄(14.29±1.65)岁;男19例,女26例。失访者平均年龄(14.07±0.73)岁,男9例,女5例。两者年龄、性别比较差异无统计学意义(P>0.05)。

2.2 精神病风险综合征的临床转化情况

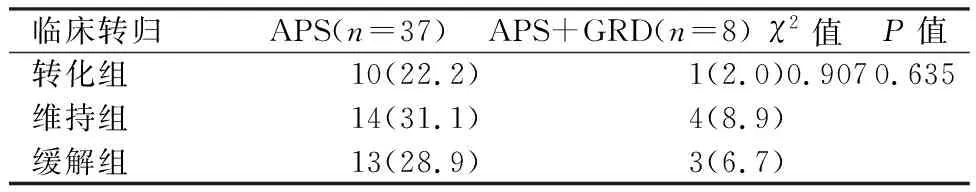

45例随访的PRS中,9例转化为精神病性综合征,2例转化为抑郁障碍,纳入转化组,转化率为24.4%;18例维持PRS诊断,纳入维持组,维持率为40.0%;16例缓解,纳入缓解组,缓解率为35.6%。不同类型PRS的临床转归构成比比较,差异无统计学意义(P>0.05)。见表1。

表1 不同类型PRS的临床转归比较(例数,%)

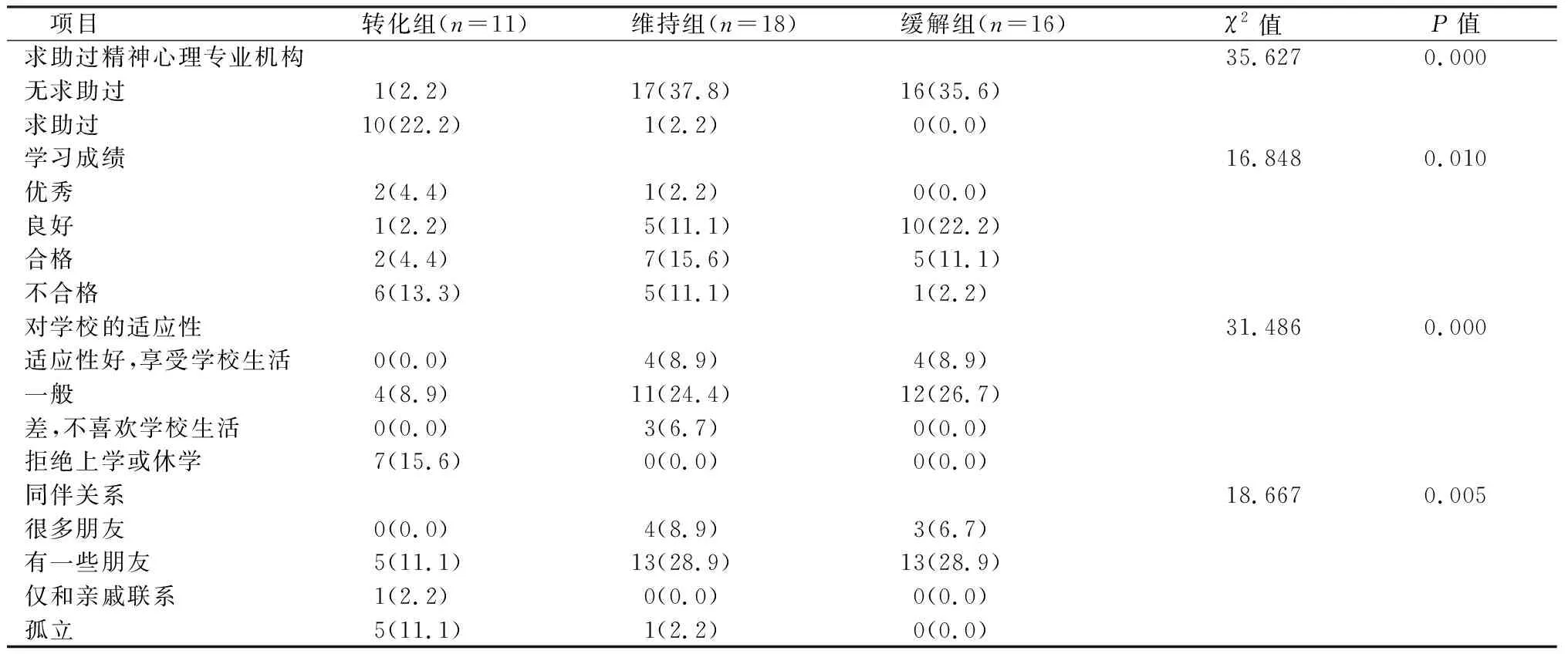

2.3 不同临床转归的人口学特点和功能比较

通过自评问卷调查,与维持组和缓解组相比,转化组求助精神心理专业机构更多、学校适应性和学习成绩更差以及同伴关系更不良(P均<0.05)。3种临床转归在性别、年龄、身体状况、吸烟、饮酒、家庭状况、精神病家族史和共患精神疾病等方面的组间比较,差异无统计学意义(P均>0.05)。见表2。

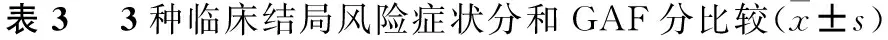

2.4 不同临床转归的精神病理学特点和功能总体评分情况

3种临床结局的 SOPS各因子分、总分和GAF评分比较,组间差异有统计学意义(P<0.01)。两两均值比较分析发现,转化组SOPS各因子分与总分均值高于维持组和缓解组,GAF评分低于维持组和缓解组,差异具有统计学意义(P均<0.05)。除阴性症状分,维持组SOPS其他因子分与总分均高于缓解组,差异具有统计学意义(P均<0.05);GAF评分低于缓解组,差异无统计学意义(P>0.05)。见表3。

表2 3种临床转归的求助情况和社会功能比较(例数,%)

项目转化组(n=11)维持组(n=18)缓解组(n=16)F值P值SOPS 阳性症状分16.55±7.417.89±3.45*2.06±1.65*△36.2810.000 阴性症状分18.64±8.426.06±5.87*2.44±2.73*26.9930.000 解体症状分7.64±5.372.94±2.71*1.06±1.06*△14.0780.000 一般症状分9.18±3.635.33±3.60*2.38±2.60*△14.0060.000 总分52.00±21.2022.22±12.89*7.94±5.96*△34.2360.000GAF分50.09±16.2167.61±10.17*74.62±8.26*15.6000.000

注:与转化组相比,*P<0.05;与维持组相比,△P<0.05

3 讨论

研究表明,早期识别和干预PRS可能阻止或延缓精神障碍的发生发展,从根本上改善精神障碍易感者和急性发作者的最终结局[11]。本研究以少年期发育阶段为早期干预群体,对中学生PRS临床自然转归进行前瞻性研究,探索少年期精神病高危人群的早期演化和临床特征,为制定我国青少年心理健康服务措施提供一定依据。

本研究发现,中学生PRS 1年后的转化率为24.4%,其中转化为精神病性综合征为20.0%,转化为抑郁障碍为4.4%;维持PRS诊断者约40.0%;35.6%的中学生阳性症状不明显,达到缓解。由此可见,PRS是一种状态诊断,其临床自然转化具有多样性,并在中学生阶段已经呈现。根据本课题组前期的研究[12],中学生PRS的患病率为2.7%,若以此推算,大约有6.48‰的中学生在1年内在经历精神病高危状态后恶化。国内外关于转化的研究也有类似结果,Fusar-PoliP等[13]对2011年1月之前关于精神病风险综合征转化的文献进行了系统综述,结果显示精神病超高危人群随访6个月的转化率为18%,1年为22%,2年为29%,3年为36%。Tor等[14]研究也发现,尽管36%的患者在6年的随访中从精神病风险状态中恢复过来,但40%的患者仍然符合PRS标准。国内陈发展等[10]的研究显示,求助者轻微精神病综合征患者在6个月时的转化率为17.0%;张天宏等[15]研究显示求助者精神病临床高危综合征在2年时的转化率为29.1%。前面研究多面对临床机构的求助者,本研究发现中学生PRS的转化率并不比求助者低,值得引起重视。本研究显示,不同类型PRS的临床转归差异不大,也可能与本研究入组的PRS都可以诊断为APS有关。

本研究显示,转化组较维持组和缓解组存在更严重的社会功能损害,如学校适应性更差、学习成绩更差和同伴关系更不良,同时就诊精神卫生机构率更高,这为中学生PRS需要提供的社会心理支持提供了参考依据。研究同时发现,维持组PRS的就诊率很低,只有1人去看过心理咨询师;这与国外情况不同。Dolz等[16]研究显示,儿童青少年PRS在患病前1年就经历更多的精神心理问题,65.9%曾到精神心理科就诊,这可能与他们招募的研究对象为心理门诊或求助中心就诊者有关,他们的病情也许更重一些,也可能是本市精神卫生服务宣传不够,群众认识不足,或者目前的精神卫生服务不能满足学生们就诊的需要,这需要我们进一步调查研究。

本研究发现,PRS临床结局不同,其社会功能损害和风险症状的严重程度均不一样,转化组最严重,维持组次之,缓解组最轻;该结果与国内外相关研究相似。Cornblatt等[17]研究显示,社会功能及其他功能的损害程度与转化风险成正比,同时风险症状越严重,越容易向精神病转化。国内张天宏等研究[18]也显示,功能下降、阳性症状(异常体验和猜疑)、阴性症状(社交孤立、情感表达减退、思想丰富性减退)和一般症状(烦躁情绪)等症状风险均可以作为预测PRS患者转化精神病的风险因子。值得注意的是,维持组和缓解组的阴性症状和GAF评分之间差异没有统计学意义,这提示阴性症状和社会功能损害可能关系密切,若这两者恢复缓慢,学生们则难以融入社会,以后很可能再次面临精神疾病复燃的风险。

综上所述,本研究发现中学生PRS的临床转化呈多样性和状态性,精神病性障碍的转化率较高,转化者社会功能损害和风险症状更严重,需要引起医疗和教育的重视和干预。本研究的不足之处和未来研究方向:本研究的样本量偏小,失访率稍高,今后应扩大研究的样本量,建立更多的联系方式,提高随访率;目前为临床特征研究,今后可开展认知功能和免疫生化等多维度研究;随访时间为1年,可以继续随访,探讨最终转化结局情况。