贸易增加值分解新框架下出口增加值的测算与影响分析

2020-05-07许建华史代敏

马 丹,许建华,史代敏

(西南财经大学 a.中国社会经济统计研究中心;b.统计学院,四川 成都 610030)

一、引言

生产要素的跨国流动推动了生产分工的细化,产品生产工序分布在不同国家完成,形成全球生产网络。中间产品作为生产要素流动的主要形式,在全球贸易中占据相当比重,深刻改变了传统贸易方式。中间品在国家间的反复进出使得在海关总值统计体系下构造的传统贸易统计面临重复统计问题。传统的总值贸易统计虽然几经修订和增补,仍然无法反映全球生产网络下中间品贸易的真实情况,无法回答各国通过国际分工和贸易获得的收益情况。

Hummels提出的垂直贸易理论为计算国际贸易中中间产品价值提供了理论基础,提出的产品跨界生产标准与当时的国民核算手册具有一致性,但是由于缺乏中间产品数据,对垂直贸易的测算进展十分缓慢[1]。Hummels等的开创性研究从狭义垂直专业化角度入手,利用国内投入产出表,分析一国出口中包括的国外中间产品,计算国际贸易价值分配的思路。Hummels方法对贸易形式、中间品流转形式进行了严格限制,但他们提出的将国内投入产出表增加值分解的国内增加值和国外增加值,并首次得到了狭义垂直专业化的测算。随着生产碎片化的发展和国际贸易链条的延申,中间产品在国家之间的使用除了用于生产本国出口产品外,还通过外包业务生产向国外市场出口。特别是存在出口退税等贸易补贴时,中间产品在国内外的使用并不是完全外生的,而对贸易利益的分配起到重要作用,因此狭义垂直专业化并不能反映加工或外包贸易带来的增加值。与此同时,新的国际投入产出数据库为在中间产品内生性的条件下测算国际贸易增加值提供了可能。Johnson等借助欧盟建立的世界投入产出数据(World Input-Output Tables Database,WIOD),提出了按照最终需求核算贸易中的增加值[2-3]。国外的最终需求所拉动的本国增加值构成增加值出口,本国最终需求对国外增加值的拉动形成增加值进口。从增加值进出口的角度,国际贸易成为全球增加值产生和流动的载体,基于增加值进出口概念所测算的增加值形成了增加值贸易(简称为JN方法),国家之间贸易总量中包含的增加值则形成了贸易增加值[3]。夏明和张红霞在Stehrer等研究基础上从中间产品内生化角度,对增加值贸易和贸易增加值关系进行了分析,认为最终需求是驱动中间产品贸易的因素,增加值贸易测算提供了衔接需求和收入之间的桥梁[4]。

以上研究代表了核算国家贸易利益分配的两个不同途径:HIY(2002)的垂直专业化测算侧重于考虑一国出口所使用的国外产品,即出口品中的国外附加值。增加值贸易或者贸易增加值则侧重核算出口给一国带来的增加值,即出口品中的国内附加值。两条途径看似不同,其实分别代表了全球价值链的不同考察角度。从出口品中的国外附加值角度,HIY测算方法实际上是反映了全球价值链中的后向经济联系,出口品中的国内附加值角度,则是从前向经济联系的角度测算国家在全球价值链的位置[5-7]。

Koopman等在HIY和JN的基础上,提出从增加值分配矩阵入手,对贸易带来的增加值进行分配,将一国的总出口分解为增加值出口、增加值折返、国外增加值以及重复计算等9项,该方法也简称为KWW分解方法[8]。KWW的分解方法将垂直专业化、增加值出口、出口增加值等概念纳入一个统一的框架,将HIY和JN的两种核算国家贸易利益分配的途径进行了很好的统一,并且建立了海关总值贸易统计和国民账户增加值统计的桥梁[9]。

实际上,对总值贸易中的增加值分解也存在一些不同的思路和方法。Los等利用投入产出分析中的虚拟消去法(Hypothetical Extraction),用真实GDP 与假设GDP(不存在与出口相关的生产活动的GDP)之差计算出口中的国内增加值,这种方法对出口中的国内增加值进行了明确的定义,且仅基于国家投入产出表就可以实现测算,具有较强的实践性。Los等分解得到的出口中的国内增加值与KWW的分解一致,但由于虚拟消去法本身是从后向经济联系角度分解一国的出口贸易流,无法测算出口中的国外增加值,难以对国际贸易带来的增加值进行完整分解[10]。Nagengast和 Stehrer认为KWW在分解中间和最终产品出口时具有一定的任意性,且并没有识别多次跨境问题,他们通过对最终需求进行分解,提出了出口中的国内增加值替代分解方法[11]。Borin和Mancini指出KWW分解忽略了出口中国外增加值被第三方国家吸收的情况,低估了国外增加值部分。他们对被进口国作为最终产品直接吸收的国内增加值、出口的国外增加值等进行了更加精细的定义。将总出口重新分解,其中将出口中的国内增加值分解为5大部分和重复计算项。其中这5大部分又被细分为12个小部分。按照来源和使用原则重新定义了隐含在直接进口国和第三方国家中的中间产品进口中的国内增加值。Miroudot等也提出了一国总出口中的增加值分解方法,结合国家间投入产出模型(Inter-Country Input-Output,简称ICIO),将一国增加值(GDP)表示为增加值系数与总产出的乘积,利用总产出与最终产品和再出口之间的关系,将GDP分为国内消耗的国内增加值(不参与国际贸易)和出口的国内增加值两部分,进一步基于Ghosh矩阵剥离出出口的国内增加值的重复计算部分[12]。

从垂直专业化、贸易增加值到KWW的总出口分解,形成了对国际贸易中增加值来源和增加值分配的基本研究脉络,为测算总值贸易中的增加值提供了重要的依据。后续的研究大部分是在KWW的框架下进行扩展。由于KWW分解的逻辑起点并不是增加值核算本身,而是将出口增加值来源作为起点,以增加值分配矩阵作为划分贸易流的依据,必然带来重复计算问题。从分解实现的路径上来看,基于增加值角度的贸易统计主要解决的关键问题是如何去除出口统计中的重复计算部分,核算不含有重复计算的出口中的国内增加值和国外增加值。在投入产出框架中,最终使用应该是分解的逻辑终点,离开出口产品的最终使用难以划分清楚出口贸易增加值的构成。目前的拓展研究主要是对出口增加值的细分,而忽略了增加值核算本身的逻辑起点和终点,因此大部分工作是在对出口—再出口进行细分,如此往复、循环下去,产生非常复杂而难以解释的结果。特别是对出口国外增加值的重复计算部分其经济含义并不明确[7]。

如何从总值贸易统计数据中计算出各国参与国际分工所获得收益的关键在于建立贸易统计与收入核算之间的桥梁。高敏雪和葛金梅尝试在企业生产增加值与贸易增加值之间建立关联,提出从国民核算的角度,以规模以上全出口型工业企业增加值率,推算出口贸易增加值,但由于企业样本和数据并不全面,难以准确反映国家出口贸易增加值总量及其结构[13]。基于以上分析,本文尝试从增加值核算本身出发,按照出口产品最终所有权归属作为核算的依据,提出一个直观易行的国际贸易中增加值计算方法,并进一步解释中国出口增加值的变化。

二、出口中的国内增加值测算与分解

(一)国内增加值的分解

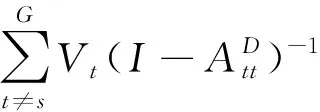

假设存在G个国家,每个国家有n个部门,设Yij是n×n矩阵,反映了j国对i国最终产品的需求,Xi为i国总产出,是n×1列向量,Vai为i国增加值,是1×n的行向量。记i国向j国提供中间产品的直接使用矩阵为Aij,G个国家的总产出包括中间使用和最终使用两个部分,则有:

(1)

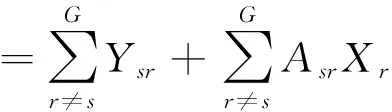

在式(1)中,直接使用系数矩阵主对角线元素Aii反映了本国生产并提供国内中间使用的经济联系,对角线以外的元素Aij,i≠j则反映了本国生产并提供给其他国家中间使用的产品关系。因此,将直接使用系数矩阵分解为:

(2)

这样,G个国家的总产出可以表示为:

(3)

为便于表述,将以Aii为主对线元素的国内直接消耗系数矩阵记为AD,以Aij,i≠j为元素,主对角线为0的国家间直接消耗系数矩阵记为AF,则式(3)可以简化为:

X=ADX+YD+AFX+YF

(4)

式(4)中,AFX反映了国家之间的中间使用情况,YF是一国向其他国家提供的最终使用。显然,AFX+YF构成了总出口,记E=AFX+YF。进一步将式(4)表示为:

X=(I-AD)-1YD+(I-AD)-1E

(5)

式(5)将总产出划分为两个部分,一部分是本国生产并使用的产品(I-AD)-1YD,这部分没有经过国际贸易交换,不涉及国家之间的相互使用。第二部分则是一国向其他国家出口的中间或者最终产品(I-AD)-1E。式(5)中的(I-AD)-1为国内完全需求系数矩阵,反映了国内各个部门之间的技术经济联系,与国内投入产出表的完全消耗系数矩阵相对应,因此也可以称为国内列昂惕夫逆矩阵。

由于一国的国内增加值(GDP)可表示为增加值系数V与总产出X的乘积,具体就s国而言,其国内增加值(GDP)为VsX,将式(5)中的X带入,则有:

GDPs=VsX

(6)

(7)

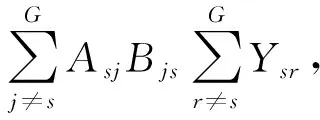

(二)出口拉动的增加值DVARs:进一步分解逻辑及实现路径

由于出口的产品既包括最终产品也包括中间产品,根据ICIO表,s国的总出口可划分为出口至其他所有国家的最终产品和中间产品:

(8)

按照最终产品的使用地原则,Ykl的所有可能情况有5种,分别为s国自行生产的国内最终使用(Yss)、s国对其他国家r的最终产品出口(Ysr)、其他国家r自行生产的国内最终使用(Yrr)、其他国家r对第三方国家t的最终产品出口(Yrt)、其他国家r对s国的最终产品出口(Yrs),具体情况如图1所示。

图1 按照最终产品使用地原则的最终使用分解图

图1中,包含在一国出口中的国内增加值按最终产品使用地原则,分为增加值出口和增加值折返,这两部分又可以进一步按其出口或折返的产品形式分解为五部分。其中第一部分Ysr为最终产品出口,第二部分Yrr和第三部分Yrt为s国的中间产品出口,第四部分Yrs为返回s国的最终产品,第五部分Yss为返回s国的中间产品。最终产品出口和中间产品出口(①+②+③)乘以相应的增加值系数构成增加值出口,返回的最终产品出口和返回的中间产品出口(④+⑤)乘以相应的增加值系数构成增加值折返,增加值出口和增加值折返构成出口的国内增加值。因此,出口拉动的国内增加值DVARs相应地可以分解为这五个部分的线性组合:

(9)

在式(9)中,既包含了直接的最终产品出口,也包括了中间产品出口的贸易形式,其中中间产品的贸易属于全球价值链贸易,因此全球价值链贸易的增加值为(DGVCs):

(10)

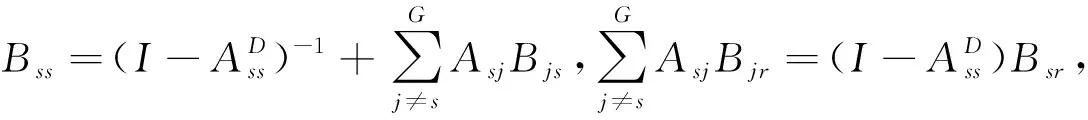

(三)DVARs分解与KWW分解之间的关系

出口中的国内成分(VsBssEs)

(11)

(12)

尽管DVARs是出口增加值,但是DVARs分解的逻辑和方法与KWW分解并不一样:从分解逻辑上来看,DVARs是根据最终使用地原则,将一国出口分解为五种可能情况,分离出每种出口贸易形式对一国增加值的影响,实现贸易量向收入量的转换,解决的是增加值“从哪里来”的问题。一国本身的技术经济联系在此是作为外生性变量,而国家之间的技术经济依赖则具有内生性。即本国产品生产出来以后,无论是否出口其对增加值作用都体现在本国的列昂惕夫逆矩阵上,只有当被不同使用者最终使用时,由于中间产品依赖程度差异,对一国增加值的影响才会相应产生变化。VsBssEs的分解逻辑是基于总出口原料来源的角度,反映了出口中所使用的本国增加值。解决的是增加值“向哪里去”的问题。VsBssEs中并不考虑一国国内的列昂惕夫逆矩阵,仅考虑国家之间内生性的技术经济联系。显然,增加值从何而来与增加值去向是哪儿是两个不同范畴的问题,由于中间产品的内生化,一国增加值在使用过程中可能会产生重复计算,其差额也就是出口包含的国内增加值重复计算项。

进一步分析DVARs的各个构成部分,根据式(9),DVARs包括五个部分,其中=①-③是由国外最终需求拉动的国内增加值,即增加值出口。记这部分为DFVARs,有:

DFVARs=

DFVARs=

(13)

因此,DVARs与KWW分解得到出口增加值是一致的,并且两种分解方法得到的增加值出口、增加值折返也具有一致性。对比两种分解方法,DVARs可以直接利用式(7)计算,由于本身是从一国国内增加值中分解出来,并不存在重复计算项。而KWW分解没有给出DVARs简洁的表示,需要得到出口增加值的不同项,然后加总才能计算出口增加值,其分解必然存在重复计算项。

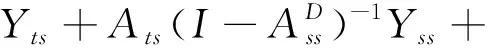

三、出口中的国外增加值测算

(14)

(15)

需要说明的是,式(15)从s国角度,反映了出口中包含的t国国内增加值,而从t国角度,反映了向s国出口的国内增加值。这意味着,s国的增加值进口,也就是出口国的增加值出口。从世界范围来看,来自于其他国家对s国中间产品出口后,s国的再出口构成了s国出口中的国外增加值部分,那么将所有国家对s国的增加值出口相加,则构成了s国不含有重复计算的出口中国外增加值,如式(16):

(16)

按照最终使用地原则,出口中的国外增加值也可以相应分解为7个部分,包括以最终产品出口、以中间产品出口、折返贸易等带来的国外增加值,详见图2。

图2 使用地原则与FVARs相关的Ykl分解图

需要说明的是,本文所核算的出口国外增加值的重复计算部分与KWW不同,KWW仅将从t国出口到s国,s国再出口到r国的最终产品和中间产品并最终被r国吸收的部分视为不含重复计算的出口的国外增加值部分。而事实上,这样做法是有失偏颇的,因为如果按照出口的国内增加值分解思路,那么出口的国外增加值仍然可以分解为五部分,但KWW却不加以解释地将剩下的三部分直接视为重复计算部分。Borin和Mancini指出KWW分解的国外增加值并不合理,但他们提出的方法是针对第三方国家的出口项再进行细分,得到的增加值加总并不能得到各国的出口增加值。

如果从目前按照产品是否多次跨界来分解出口的国内增加值,可能存在计算的困难,甚至出现错误。前面对出口的国内增加值分解提供了出口国外增加值分解的对应思路,利用式(16)易得出口的国外增加值。值得说明的是,式从(16)得到的出口国外增加值与出口国计算的国内增加值出口是相互对应的,这保证了在一国和全球范围内增加值核算的平衡。

(17)

(18)

因此,重复计算部分为:

(19)

四、中国出口中的增加值演变特征与机理

(一)不同贸易方式的贸易增加值分解

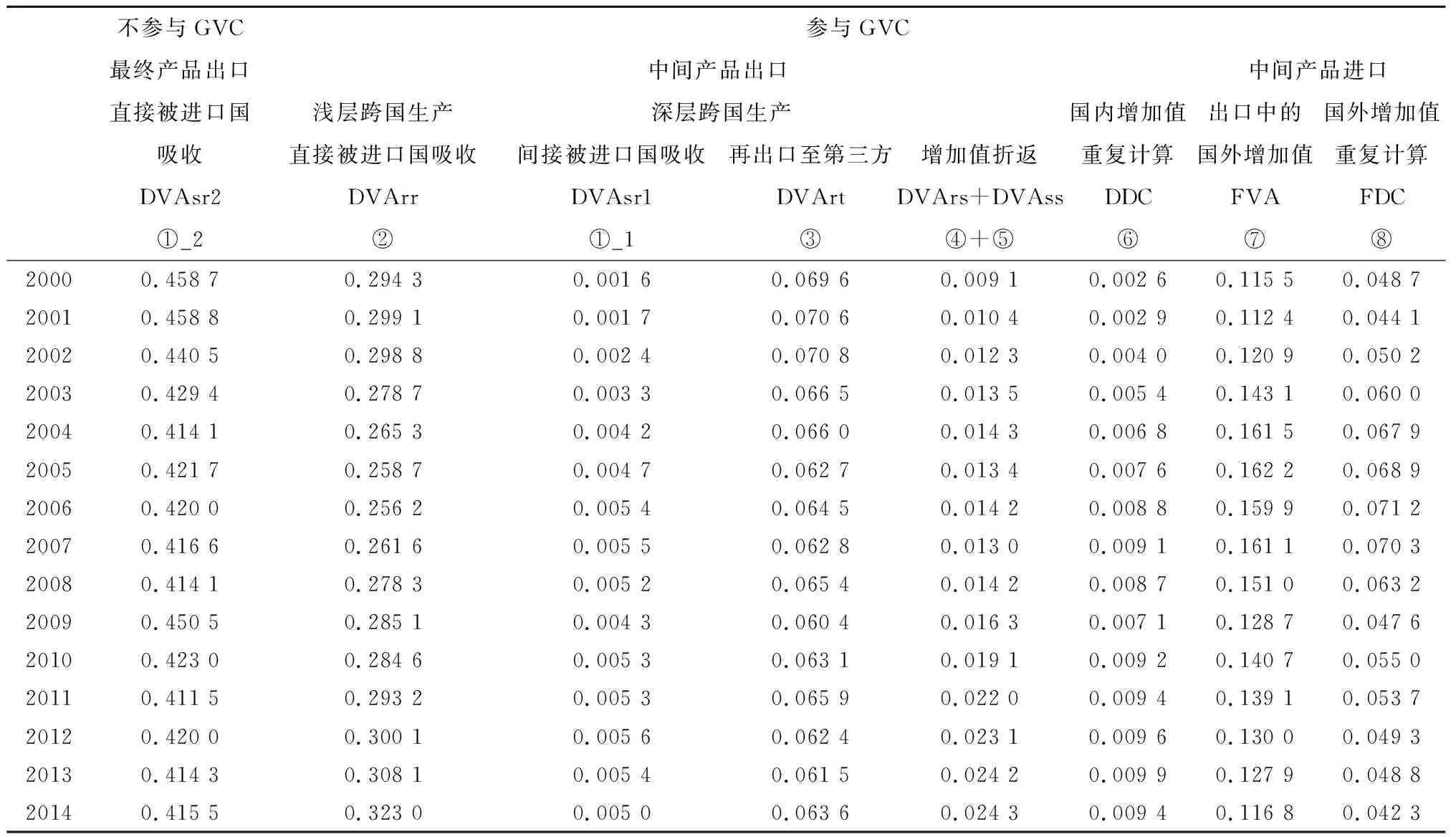

对比各数据库在时间和国家的完整性,本文采用2000—2014年欧盟投入产出数据库(WIOD)数据进行实证分析。按上述分解思路,依据式(9)、(12)、(13)、(16)、(17),基于ICIO表和GDP核算分解出对各国各部分占总出口的比重。进一步依据Wang等(2016)对一国或部门总增加值(GDP)的分解方式,一国总增加值按照是否参与国际贸易和参与国际贸易的深度可分为生产用于国内直接消费的最终产品、生产直接出口最终产品所带来的增加值和生产出口的中间产品所带来的增加值。其中,中间产品出口为参与全球价值链的部分,按照参与深度可将其分为浅层跨国生产和深度跨国生产。浅层跨国生产主要指出口的中间产品直接被进口国吸收的部分,深度跨国生产主要指增加值折返部分和中间产品间接被进口国吸收或向第三方国家再出口的部分。那么,按照此划分思路,中国各部分分解结果见表1。

表1 不同贸易方式的贸易增加值构成表

注:①~⑧部分分别表示各部分占总出口的比重;DVAsr、DVArr、DVArt、DVArs和DVAss分别对应出口中的国内增加值分解的5部分;DDC和FDC分别为出口中的国内增加值和出口中的国外增加值重复计算部分;①_1+①_2+②+③为一国增加值出口;①_1+①_2+②+③+④+⑤为出口拉动的国内增加值(DVA);FVA为不含重复计算的出口中的国外增加值。

从中国参与全球价值链的形式来看,2000年以来,中国直接出口最终产品的贸易形式在总出口中所占比重不断减小,参与全球价值链的程度提升。

在中国参与到全球价值链中时,主要以浅层的跨国生产为主,基本占到参与全球价值链的75%以上。同时,中国参与深度跨国生产占参与全球价值链的比重不足1/4,在出口中的国内增加值中,其所占比例不足1%。在深度跨国生产中,中国向其他国家间接出口的最终产品所占比例甚微,仍然以出口中间产品再被直接贸易国再出口至第三方国家为主,在深度跨国贸易中占比平均达到75%以上。从中国出口中的国外增加值FVA变化来看,呈现先增长后下降趋势,这可能与近年来中国进口国外中间产品相关。

(二)中国出口中的国内增加值演变特征

=[max(0,t-ti)]p

(20)

(21)

(22)

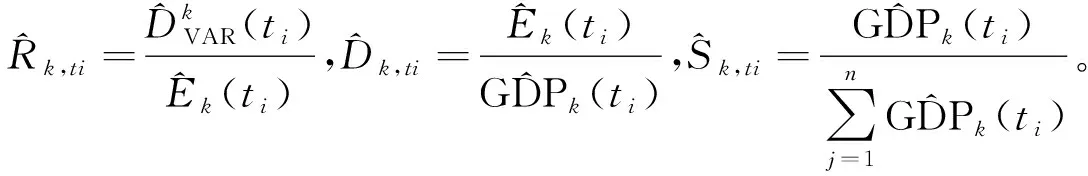

表2给出了各经济体DVC变化的分解结果,由于要素差异等原因,各国出口中的国内增加值呈现出不同变化[14]。全样本时期,对中国出口增加值影响较大的部门为服务业、高技术制造业和中技术制造业。其中,服务业部门具有正向的增加值率效应,高、中技术制造业部门增加值率效应则为负。国际金融危机后,服务业部门和低技术制造业部门增加值率对中国出口的国内增加值产生拉动作用,高技术制造业部门增加值率仍然为负向影响。全样本期间,对美国和主要发达经济体影响较大的部门为初级产品部门、高技术制造业和服务业,服务业的影响在危机后有所下降。高技术制造业部门在全样本和危机后均对美国DVC产生了正向拉动作用。“一带一路”沿线经济体的初级产品部门具有较大的影响,而制造业部门的增加值率影响为负。从全球平均来看,全样本和危机后增加值率出现了回落趋势,对DVC产生了负向影响。中、高技术制造业部门增加值率低迷,其负向影响较大。

从出口依存效应来看,中国初级产品部门的出口依存效应出现了下降趋势,而服务业、制造业等部门出口依存效应为正。值得关注的是,美国和主要发达经济体的高技术制造业部门在全样本和危机后都具有负的出口依存效应。特别在危机后发达国家掀起的“高端回流”浪潮,无疑强化了其在高技术产业的优势地位,对出口的依存度进一步下降。

从各部门的结构效应来看,中国初级产品部门和低技术制造业部门均为负效应,意味着这两个部门占增加值比重在降低,反映了在供给侧改革等经济结构调整战略下,中国经济发展的新特征。美国等发达经济体的高技术制造业结构正效应较高,对经济增长具有更大的拉动作用。

(三)中国出口中的国内增加值变化的影响分析

为诠释中国近年来参与国际贸易的增加值变化特征,构建如下基准模型:

ΔDVCijt=α+β1X+vi+vj+εijt

(23)

其中:下标i,j,t分别表示本国的部门、贸易国和时间;vi,vj分别为部门和贸易国固定效应。

结合已有研究,主要从国际贸易环境,出口国特征等方面考察影响因素。在贸易环境方面,将贸易便利化、投资自由度、非关税协定数、关税协定数、作为解释变量。其中,贸易便利化(ETI)来自世界经济论坛发布的《全球贸易促进报告》调查数据。投资自由度(INF)来自美国传统基金会发布的经济自由度年报,反映资本流动和外国投资的自由程度。非关税协定数(Non_tariff)由WTO文件整理,非关税协定由于反倾销、反补贴等规定限制国家之间的贸易往来,非关税协定数量越多,非关税壁垒越高。关税协定数(Tariff)来自于世界银行统计的关税协定数。在贸易伙伴国特征方面,贸易国人均GDP能够在一定程度上反映贸易国劳动生产率,贸易国劳动生产率越高,越倾向于外包劳动密集型生产环节,越低则倾向于外包资本密集型环节[15]。贸易国行业资本密集度(KL_p)为贸易国各行业资本存量与雇佣人数之比,资本密集度越高,贸易竞争力越强。此外,本国行业资本密集度(KL)是反映部门异质性的重要控制变量,计算方式同贸易国行业资本密集度。

对于指标时间和贸易国范围,由于贸易便利化(ETI)仅有2008—2010、2012、2014年数据,部分地区存在指标缺失,去除部分部门出口中的国内增加值、出口以及GDP为0的情况,本文最终采用38个经济体,56个部门的面板数据,共7 566个观测值。

表2 经济体不同部门出口国内增加值变化结构分解

中国采取“出口导向”增长模式,特别是2000年以后的外贸加速,既可能与出口中的国内增加值变化有关,也可能反过来触发提供贸易便利化的动因。因此为避免可能导致的内生性问题,本文控制了国家、部门等一系列变量,以减轻遗漏变量对结果的干扰。同时,借鉴Acemoglu的研究,将人口死亡率的倒数作为贸易便利化的工具变量[15-16]。全样本总效应的DWH检验拒绝原假设,进一步进行Kleibergen-Paap LM检验、Kleibergen-Paap WaldF检验,结果在10%显著性水平下拒绝原假设,工具变量准确识别。回归结果如表3。

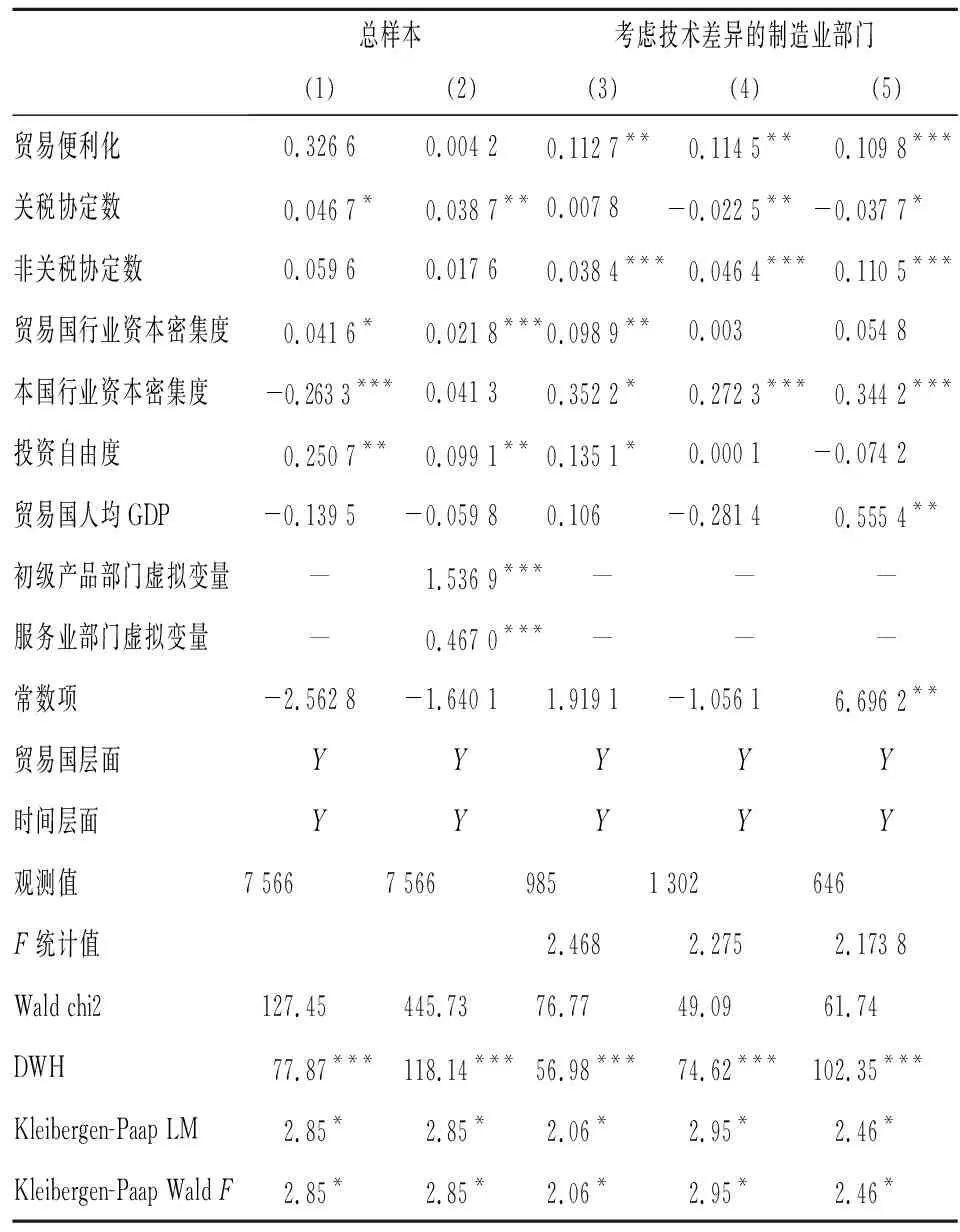

表3 总样本与制造业回归结果

从总样本回归(模型1)来看,关税协定数量、投资自由度和贸易国行业资本密集度对中国ΔDVCijt具有显著正向影响。其中关税协定数量越多,关税壁垒越低;投资自由度越高,对资本交易限制、外资企业的收入样本汇出、行业限制等方面的约束将降低,越有利于吸引外资流入;贸易国行业资本密集度越高,贸易竞争力越强,越倾向于选择外包中低端生产环节或进口中低端中间产品,因此现阶段这三个因素有利于中国出口增加值提升。在考虑初级产品和服务部门的模型(2)中,以上结论仍然成立。

进一步分析对于存在技术差异的制造业,依据经济合作与发展组织(OECD)对制造业的技术密集程度分类标准以及中国的高技术产业(制造业)分类(2017)划分为高、中、低三类制造业部门,模型(3)~(5)分别给出三类制造业部门的模型估计结果。从表4来看,贸易便利化、非关税协定数和本国行业资本密集度是影响不同技术水平制造业出口增加值的普遍性因素。特别应该注意到,对于高技术制造业,资本密集程度对增加值率效应具有促进作用,这意味着在对高技术部门具有投资选择偏好和资本铆钉效应的情况下,投资带来的学习效应等将促发高技术制造业部门提供出口附加值。

五、结论和政策含义

研究结果表明,首先,从GDP核算角度对出口增加值核算提供新的分解方法,避免了从出口中剥离重复计算部门可能存在的计算误差,更符合现实统计需求,也更能反映真实全球生产和利益分配网络。其次,中国对外贸易具有一些明显的特征:以双边贸易为主,传统贸易的比重较大;参与全球价值链的形式以浅层跨国生产为主,深层次的价值链贸易比重较低;随着加工贸易比重下降,出口中的国外增加值比重不断降低。再次,进一步分析中国出口中国内增加值变化发现,便利的贸易环境、行业资本集中度等具有积极影响。特别对于存在技术差异的制造业而言,增加值效应受到资本密集度与非关税协定等的显著影响。

由此得到的政策启示是:危机以来,中国不断在向全球价值链的中上游移动,但出口增加值攀升缓慢,主要是由于传统部门依赖严重,服务业出口附加值高,但比重小,高技术制造业等部门未能有效实现高附加值突破。因此,一方面需要重视提高出口增加值率,加大对高科技制造业等行业的政策和技术支持力度,加大出口产品自主研发比例,提高出口产品竞争力。另一方面,营造宽松有利的国际贸易环境,提高贸易便利性,降低贸易成本。逐步放松对出口增加值率较高的服务业管制力度,降低服务业准入门槛,进一步扩大服务开放。