基于文献分析的肥胖痰湿证方药规律研究*

2020-05-06喻松仁王河宝

喻松仁 姚 琦 周 丽 王 萍 王河宝△

肥胖现已成为全球性健康问题。据流行病学资料统计,全球肥胖人数不断增长,特别是近10年,全球肥胖及超重患病率呈显著性增加,目前全球已有15亿超重患者[1]。肥胖不仅影响美观,更是威胁人类健康的隐形杀手。研究表明,肥胖与糖尿病、高血脂症、冠心病、高血压等多种慢性疾病密切相关[2]。现代医学一直在寻求治疗肥胖及其并发症的有效方法,但到目前为止,其疗效和安全性仍不尽人意[3]。中医药治疗肥胖历史久远、经验丰富,并且随着现代研究的不断深入,越来越多的中医药治疗疗效得到证实。中医认为肥胖是由于多种原因导致的体内膏脂堆积过多、体质量异常增加,并伴有头晕乏力、神疲懒言、少动短气等症状的一类病症。其病因多与饮食不节、缺乏运动、年老体弱、先天禀赋、情志不遂等有关[4],证型主要包括脾虚湿阻型、胃热湿阻型、肝郁气滞型、脾肾阳虚型和阴虚内热型等5型[5]。其中脾虚湿阻型最为常见,因为随着现代生活饮食习惯的改变,饮食不节、过食膏粱厚味、暴饮暴食等不良习惯愈发常见,这些行为损伤了脾胃,影响了脾的运化功能,脾失健运则痰湿内生,因此痰湿越来越成为肥胖形成的重要致病因素,正如《丹溪治法心要》所云:“肥白人多痰湿”。

对于肥胖痰湿证的治疗,古籍中有“肥人沉困怠惰,是湿热,宜苍术、茯苓、滑石”“若是肥盛妇人,禀赋甚厚,恣于酒食之人,经水不调之人,不能成胎,谓之躯脂满溢,闭塞子宫,宜行湿燥痰,用星、夏、苍术、台芎、防风、羌活、滑石,或导痰汤之类”“方用火土两培丹,人参三两,白术五两,茯苓二两,薏仁五两,芡实五两,熟地八两,山茱萸四两,北五味一两,杜仲三两,肉桂二两,砂仁五钱,益智仁一两,白芥子三两,橘红一两,各为末,蜜为丸”等中药治疗肥胖的记载,这为后人提供了治疗启发和经验。现代研究也显示,运用泽泻汤、五苓散、苓桂术甘汤等治疗痰湿型肥胖均取得满意疗效[6-8]。从古至今,有许多关于肥胖痰湿证治疗的文献值得我们参考学习,但其中所涉及的治疗药物广而杂,对后人传承和应用造成了困难。因此,为了更好地把握中医药治疗肥胖痰湿证的用药规律,本文通过整理和分析相关文献,来探寻其中的用药规律,以期为临床治疗提供依据和参考。

1 资料与方法

1.1 处方(资料)来源 中国期刊全文数据库(CNKI)、中国生物医学文献数据库(CBM)、中国中医药文献检索系统数据库(TCM)、重庆维普数据库(VIP)、万方数据库(WanFang Data)和PubMed等数据库建库至2018年12月31日所收录的有关肥胖痰湿症中医药治疗的相关期刊文献以及《中华医典》(第5版,光盘)[9]中有关肥胖痰湿证中医药治疗的相关文献。

1.2 处方筛选

1.2.1 检索方法(检索词) 设定关键词为“肥胖”“肥人”“膏人”“脂人”,摘要为“痰湿”“中医”“中药”“中医药”“辨证分型”,以此组合,进行全文检索。

1.2.2 纳入标准 ①临床病例符合肥胖脾虚湿阻型的诊断标准(主症符合WHO制定的肥胖诊断标准[体质量指数(BMI)≥25kg/m2],次症:肢体困重、倦怠乏力、脘腹胀满、纳差食少、大便溏薄、脉缓或濡细、舌质淡、苔腻。包括主症加2项次症者,即可诊断);②文献中所使用的单味中药或方剂资料叙述完整;③对综述类文献,按其参考文献来查找,并纳入符合要求的原始文献;④文献中描述中药治疗后效果明显。

1.2.3 排除标准 ①中药联合西药治疗的文献;②重复发表或研究数据雷同的文献;③所使用的单味中药或方剂资料不完整的文献;④病名不规范、诊断不明确等无法明确其研究对象的文献。

1.2.4 处方药名规范 按《中华人民共和国药典》(2015年版)标准[10],对中药名进行规范。对同一味中药但是采用了不同名称者统一为同一名称,如仙灵脾、淫羊藿等,统称为淫羊藿,菖蒲、石菖蒲等统一为石菖蒲;对加工或炮制中药的附加名改为原名,生白术、炒白术统一为白术,生黄芪、炙黄芪统一为黄芪。

1.3 数据分析 按照2007年中国中医药出版社的《中药学》中的分类方法[11],将符合纳入标准文献中的中药归类,建立Excel数据表格,横标列入序号、方名、药名、分类、性味归经等内容。运用统计软件IBM SPSS Statistics 21进行数据的频次分析、因子分析和聚类分析。

2 结果

参照纳入标准和排除标准,通过关键词和摘要检索,在数据库中检索出相关文献进行全文阅读,经逐层筛选后,最终纳入符合要求的中药处方420条,共涉及271味中药。

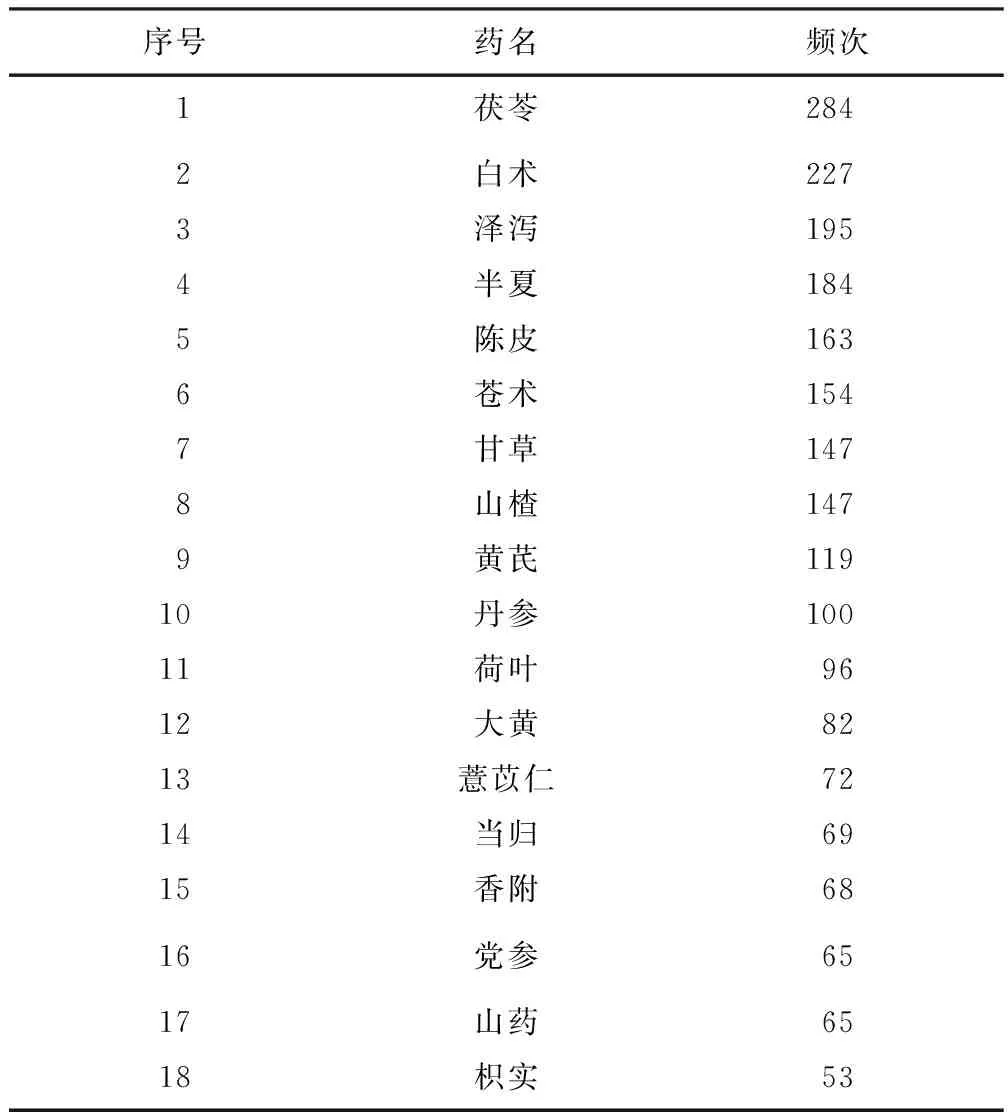

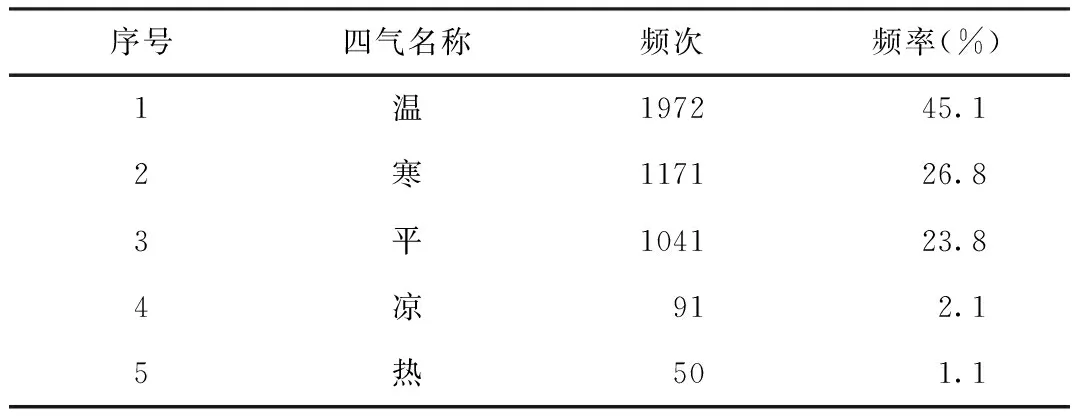

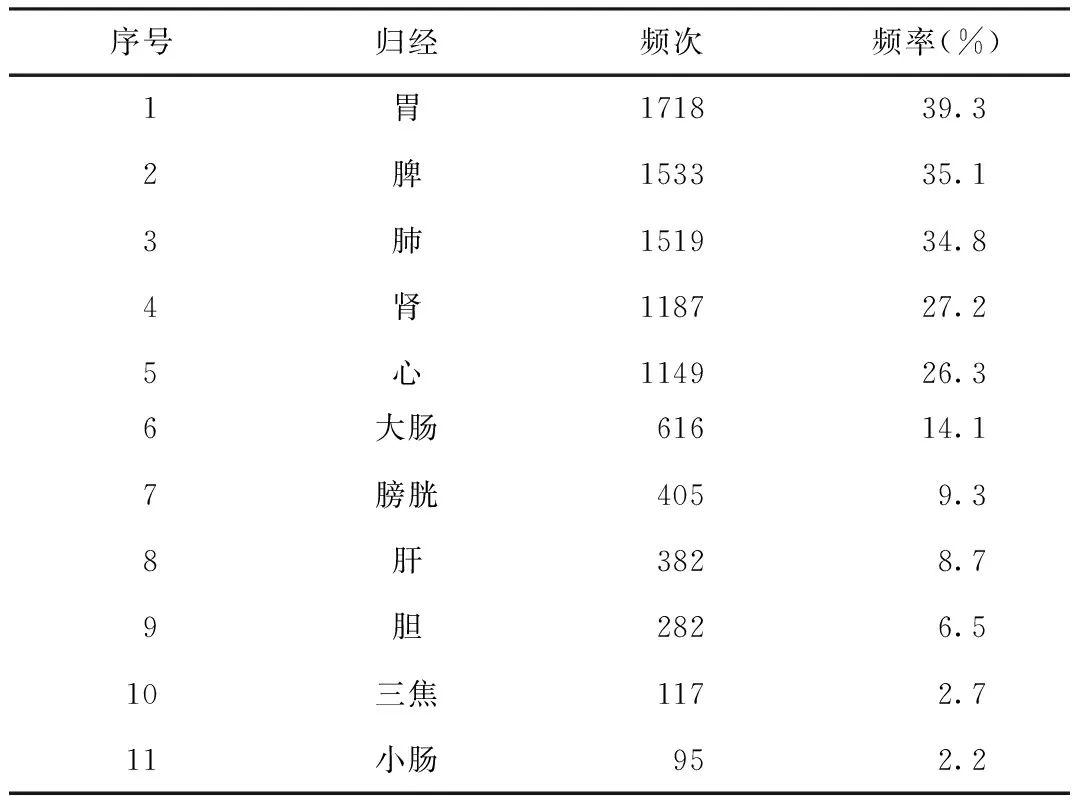

2.1 频次分析 依次为对420首方中药物的使用频次分析以及四气五味和归经的频次分析。从药物使用频次来看,大于50次的药物有18味(见表1),依次是茯苓(284次)、白术(227次)、泽泻(195次)、半夏(184次)、陈皮(163次)、苍术(154次)、甘草(147次)、山楂(147次)、黄芪(119次)、丹参(100次)、荷叶(96次)、大黄(82次)、薏苡仁(72次)、当归(69次)、香附(68次)、党参(65次)、山药(65次)、枳实(53次)。上述可见,高频药物功效多以燥湿利水、补气健脾为主,或兼有行气药和活血药,体现了肥胖痰湿证治疗时重在健脾祛湿、行气活血的治疗原则。从药物的四气(见表2)、五味(见表3)和归经(见表4)频次分析来看,治疗肥胖痰湿证的药物以温性(46%)为主,体现了“盖饮为阴邪,非温不化”的中医理论。其次为寒性(27%)和平性(24%)。药味以甘味(56.4%)居多,占全部药味的一半以上,甘具有补益作用,体现了补益脾气为治痰的根本。药物归经以胃(39.3%)、脾(35.1%)、肺(34.8%)、肾(27.2%)为主,《景岳全书》云“痰之化,无不在脾;而痰之本,无不在肾”,为药物归经治疗作用提供了重要依据。

表1 治疗肥胖痰湿证方剂中药物使用频次情况

注:频次>50次

表2 治疗肥胖痰湿证中药四气的频次分布

注:频率=频次/4368×100%

表3 治疗肥胖痰湿证中五味的频次分布

注:频率=频次/4368×100%

表4 治疗肥胖痰湿证中药物归经频次分析

注:频率=频次/4368×100%

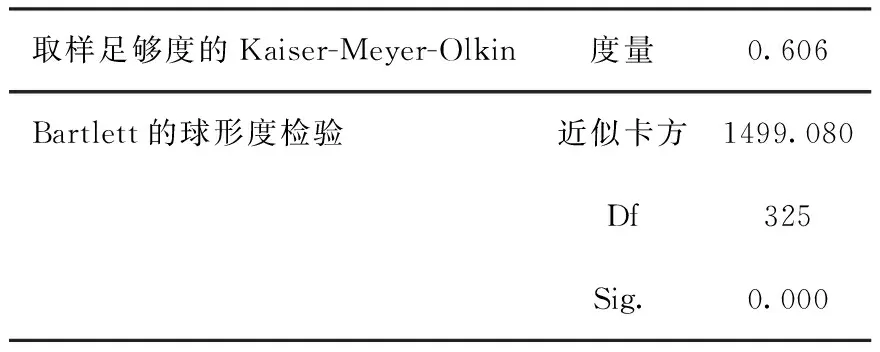

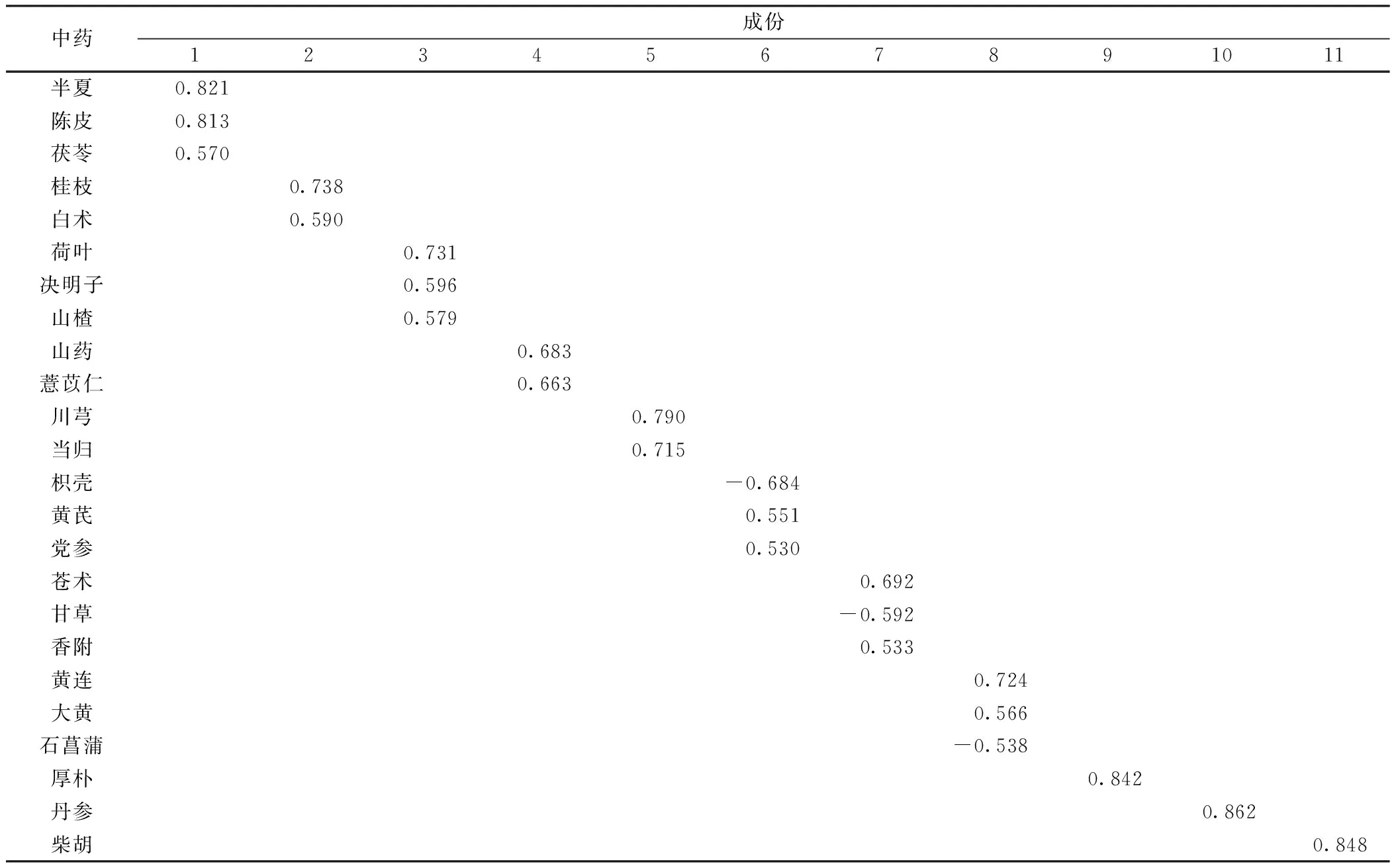

2.2 因子分析 因子分析是一种多变量简化技术,通过分解原始变量将变量群中隐含的多层次信息进行多步骤、多层次的分析,从而归纳出潜在的“类别”。关性较强的变量归为一类,每一类变量代表了1个“共同因子”,最终建立因子模型,解释各主因子与变量之间的关系,以求用最少的因子来完整地反映原始变量间的信息[12-14]。本研究对筛选的前26味中药进行因子分析,适应性检验见表5。结果显示检验统计量(Kaiser-Meyer-Olkin,KMO)为0.606,达到了指标>0.3的要求[15],且Bartlett球形检验P=0.000<0.01,具有统计学意义,说明变量之间存在相关性,可以提取公因子。提取因子方差解释比例,发现前11个因子的特征根大于1,合计的方差解释度为64.046%,即选取累计贡献率占64.046%的11个因子代替原26味中药进行研究。然后使用方差最大化方法对公因子进行旋转,得到旋转成分矩阵(见表6),并选择载荷在0.485以上的变量来解释公因子的含义,借以归纳出肥胖痰湿证文献中方药治疗特点的公因子。即11个公因子中载荷在0.485以上的中药分别为公因子1:半夏、陈皮、茯苓;公因子2:桂枝、白术;公因子3:荷叶、决明子、山楂;公因子4:山药、薏苡仁;公因子5:川芎、当归;公因子6:枳壳、黄芪、党参;公因子7:苍术、甘草、香附;公因子8:黄连、大黄、石菖蒲;公因子9:厚朴;公因子10:丹参;公因子11:柴胡。

表5 因子分析适应性检验

表6 旋转成分矩阵

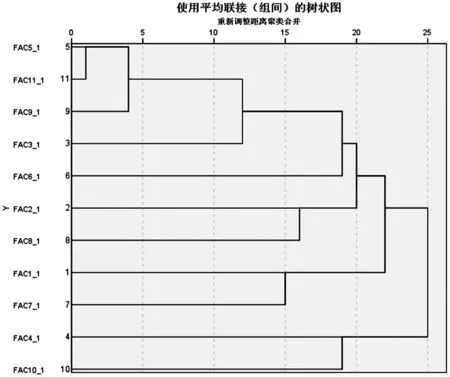

2.3 聚类分析 将因子分析得到的11个公因子作为新变量,进行聚类分析。根据专业知识和聚类分析结果,最终得到3个聚类方剂,第一类为祛湿化痰,利水燥湿的核心药物组合,包括药物:半夏、陈皮、茯苓、苍术、甘草、香附;第二类为行气活血,清热燥湿的核心药物组合,包括药物:桂枝、白术、荷叶、决明子、山楂、川芎、当归、枳壳、黄芪、党参、黄连、大黄、石菖蒲、厚朴、柴胡;第三类为补益健脾,化瘀利湿的核心药物组合,包括药物:山药、薏苡仁、丹参。见图1。从药物的聚类来看,无论是哪一类,祛化痰湿是治疗肥胖痰湿的基础,根据具体病情的不同,或兼补脾虚,或兼调气血等。

图1 治疗肥胖痰湿证的高频药物聚类分析树状

(注:Fac1_1-Fac1_11分别代表提取的11个公因子)

3 讨论

中医将肥胖的病机高度概括为“本虚标实”,“本虚”多为因饮食不节导致脾胃虚弱,或发为气虚、或发为阳虚,但其根本在于脾胃;而“标实”则主要体现在多痰多湿,亦可见因痰湿而发为痰瘀、或痰瘀气滞,但病理关键为痰湿[16,17]。据其成因和病机,临床多以“泻实补虚、调整阴阳”为治疗原则。本课题通过对420首治疗肥胖痰湿证方药的聚类分析,得到治疗肥胖痰湿证的常用药物组合有祛痰化湿药、行气活血药、补益健脾药和经验药,认为肥胖痰湿证的用药可从祛痰湿、补脾虚和行气血等方面辨证应用。

3.1 治以祛痰湿为基 中医学认为,痰湿与肥胖的发病密切相关,是肥胖形成的病理基础。如朱丹溪在《丹溪心法》中云“肥人多痰饮”“肥白人多痰”;张璐在《张氏医通》中有“肥人多湿痰”“肥人素多痰饮湿热结聚”“膏梁过厚之人,每多痰”等的论述。湿为阴邪,具有重着、黏滞、弥漫等特性,痰湿不仅是津液失运的病理产物,又是多种疾病的致病因素。“百病多由痰作祟”,痰易阻滞气机,阻碍津液的正常运行代谢。痰湿内生,分布于人体肌肤、腠理、脏腑等组织器官,久而久之则发为肥胖,对此治疗当以祛湿为基本。本研究频次分析结果显示,治疗肥胖痰湿证的高频药物中茯苓、泽泻、半夏、苍术、薏苡仁均以祛湿为第一功效。茯苓善渗泄水湿,使湿无所聚,痰无由生;泽泻淡渗,利水作用强;半夏功擅燥湿化痰,降逆止呕,尤擅治脏腑之湿痰;白术苦温燥湿以祛湿浊,薏苡仁淡渗甘补,既利水消肿,又健脾补中。“病痰饮者,当以温药和之”,温性药能温脾助肾阳,体内痰湿得肾阳温煦,则无以积聚。痰湿之邪缠绵难祛,积聚体内日久,易化热邪,故以寒药制温,防止温性药物过犹不及。温寒相反相成,在药物配伍中调和致中,维持平衡,病邪自去。故药物的四气频次分析结果又显示以温性和寒性为主。苦能泄、能燥、能坚,具有清热泻火、苦温燥湿的作用,可用治湿证。清热燥湿,是治疗痰湿的一个重要治则,因此多用苦性药物治疗肥胖痰湿证。本研究得到13个公因子,结合收集整理文献所用方剂后,认为研究结果除了公因子11外,均符合肥胖痰湿证的用药规律。本研究因子分析和聚类分析结果显示,以祛湿化痰、利水燥湿为核心的药物组合,包含半夏、陈皮、茯苓、苍术、甘草、香附。半夏、陈皮、茯苓、甘草为祛痰名剂二陈汤,具有燥湿化痰、理气和中之功效,主治痰湿证。痰湿易阻滞气机故配以香附行气。可见痰湿治以祛痰为基之理论,在用药规律中亦可体现。

3.2 治以补脾虚为本 肥胖因伤食而蓄化痰湿,痰湿壅滞脾胃,导致脾失运化,脾不升清,津液不化,痰湿更甚,脾气更虚,如此循环,肥胖也日趋加重。治痰先理脾,治病求本,因此治疗当以补脾虚为本。这在肥胖痰湿证的治疗高频药物白术、陈皮、甘草、黄芪、党参、山药中也有体现。白术被前人誉为“脾脏补气健脾第一要药”,本品既长于补气,又能燥湿、利尿除湿邪;陈皮辛行温通,有行气止痛、健脾和中之效;黄芪性温味甘,善入脾胃,为补中益气要药;甘草、党参、山药均为补虚药,善入中焦,具有补益脾虚之效。在药物四气频次分析中,平性药物不温不凉,平补平泄,占了总频率的24%,不论寒热虚实皆可用之。药性中,以甘位药使用频次居第一。甘能补、能和、能缓,具有补益、和中、调和药性的作用,多用治气虚证,补脾益气药物多以甘为主。归经中,药物多归脾、胃、肺、肾经,药物的归经是根据药物所作用的部位效果而定的。《景岳全书》云:“痰之化,无不在脾;而痰之本,无不在肾”,而肺为水之主,故在治疗时多以归此四经药物为主。在因子和聚类分析中,以补益健脾,化瘀利湿为核心的药物组合,包括药物:山药、薏苡仁、丹参。山药、薏苡仁配伍,利湿健脾,丹参通血脉,利水道,消水肿。“脾为生痰之源”,脾虚是痰形成的基础,因此补脾虚为治痰之本。

3.3 治以行气血为辅 肥胖痰湿证的发展形成过程中,气机失调、瘀血内阻既是始动因子又是病理结果。若气机失调,气不行津则会导致津液停滞而化生痰湿;相反,痰湿内停又会阻遏气机,导致气行不畅。若瘀血内阻,则会阻碍气津的运行,久而久之又会津凝成痰;相反,痰湿内聚,则津血不行又会导致瘀血内停。因此,行气或活血在治疗肥胖痰湿证的过程中亦不可忽略。频次分析可知,山楂、香附、丹参、当归、枳实、川芎、厚朴、枳壳、石菖蒲亦为肥胖痰湿证的高频药物。从五味来看,辛味药排在第3位,因辛味药具有宣、散、通、行的药理特点,多用治气血阻滞之证,且治痰先治气,又能改善痰湿病理,故辛味药用之较多。从因子和聚类分析来看,以行气活血、清热燥湿为核心的药物组合,包括药物:桂枝、白术、荷叶、决明子、山楂、川芎、当归、枳壳、黄芪、党参、黄连、大黄、石菖蒲、厚朴、柴胡。故而可知,在肥胖痰湿证的治疗中应结合病情酌情使用行气药或活血药。

本文通过对肥胖痰湿证用药的频次分析、因子分析和聚类分析,从纷繁复杂的处方用药中,总结出了治疗肥胖痰湿证的共性和规律性,即治当以祛痰湿为基、补脾虚为本、行气血为辅,这为今后此病的治疗用药提供了一定的参考。但囿于数据挖掘量有限和分析方法的选取是否妥当等因素,治疗时还应结合病情,灵活辨证,合理选方用药。本课题组后续也将不断完善数据,采取多维数据挖掘分析其用药规律。