甘肃武威亥母寺遗址出土钱币述略

2020-04-28

亥母寺遗址是西夏时期创凿的一处藏传密教静修之地,位于武威市凉州区新华乡缠山村七组西南侧的祁连山北麓余脉,由4 座洞窟及窟前建筑遗存组成。2016-2018 年,甘肃省文物考古研究所在甘肃地质灾害防治工程勘察设计院的配合下,对该遗址进行了连续三个年度的支护加固与考古发掘,清理出土了一批西夏、元、明、清及民国时期的遗迹遗物。经整理,发现不同时期钱币110 枚。其中汉代3 枚、新莽1 枚、唐代1 枚、西夏2 枚、宋代17 枚、明代1 枚、清代73 枚、民国3 枚,因锈蚀严重导致时代不明者9 枚。

一 埋藏环境

此次发现的110 枚钱币,只有少量是在窟前建筑F1 内出土,其余均出土于亥母寺遗址01、02 和03 窟的窟内堆积及相关遗迹中。亥母寺遗址创凿于西夏崇宗正德四年(1130),历元、明、清各代均有延续,期间多有损毁和修葺,但以1927 年武威大地震破坏最为严重。01、02、03 窟现存状况及堆积主体即为1927 年武威大地震后形成,根据其剖面特征及堆积性质可将窟内堆积分为四个阶段。第一阶段堆积为黑灰色土层,夹杂大量麦草茎、树枝、牲畜粪便等物,土质较疏松,为1927 年地震前形成,此阶段曾利用洞窟空间,进行了牲畜圈养,地层受人为扰动较大,非早期的原生堆积。第二阶段为1927 年地震堆积,主要为红砂岩块。第三阶段堆积为灰褐色沙土层,夹杂大量岩块、麦草茎、树枝,土质较硬,为上世纪三十至八十年代形成。此阶段除了在窟内从事佛事活动还进行了较为频繁的建筑活动,地层扰动较为严重。第四阶段堆积为红褐色沙土层,夹杂大量小岩块,土质较硬,形成于八十年代后,受当代人为扰动较甚。因三座洞窟四个阶段的地层堆积均受晚期人为扰动较大,故这些钱币并无埋藏特点及分布规律可循,出土时均较零散。但由于其埋藏环境相对封闭,且埋于沙土之中,环境干燥,虽经多次扰动,除个别锈蚀残损外,多数钱币均保存较好,使我们能较为全面了解这批钱币的基本信息。

二 钱币信息

按种类可将这批钱币分为铜钱和铜元两类,按铸币材质可分铜钱和铁钱两种。钱币从汉代至民国均有发现,时间跨度较大,但以清代为主。

1.汉

三枚,皆五铢钱,篆书对读,光背。钱径26、穿径9.4、缘厚1.6、肉厚1mm,重3.4g(图1-1)。

图1-1

2.新莽

一枚,货布。垂针篆书,平首,平肩,上部有穿,下部有裆,平足,穿及面背均有郭和外缘。光背。通长57.6、宽22.7、缘厚2.5、肉厚2.1、足长20mm,重15.1g(图1-2)。

图1-2

3.唐

一枚,开元通宝,楷书对读,光背。残碎为三片,左下有缺失。钱径25.8、穿径6.4、缘厚1.5、肉厚0.9mm,重3.4g(图1-3)。

图1-3

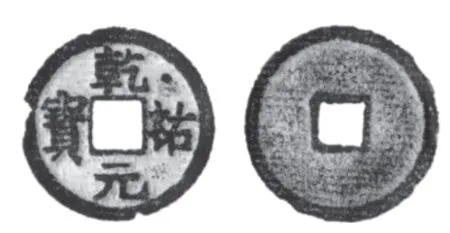

4.西夏

两枚,均为乾祐元宝铁钱,真书旋读,光背,铸工精良。钱径25.3、穿径5.7、缘厚1.5、肉厚1mm,重4.1g(图1-4)。另一枚上部残缺,楷书旋读,光背。钱径23.2、穿径5.7、缘厚1.3、肉厚1mm,重1.7g(图1-5)。

图1-4

图1-5

5.宋

十七枚,其中铁钱两枚,铜钱十五枚。两枚铁钱均为“宣和通宝”,一枚锈蚀较甚,一枚保存完好。楷书对读,背文穿上部有一楷书“陕”字。钱径24.6、穿径6.2、缘厚1.5、肉厚1.1mm,重3.8g(图2-1)。

图2-1

元符通宝一枚,行书旋读,光背。钱径23.8、穿径6.4、缘厚1.3、肉厚1mm,重3.8g(图2-2)。

景德元宝一枚,楷书旋读,光背。钱径24.7、穿径6、缘厚1.1、肉厚0.9mm,重3.7g(图2-3)。

祥符元宝两枚,一枚左下方残缺,一枚保存完好,真书旋读,光背。钱径25.5、穿径6、缘厚1.2、肉厚1mm,重3.8g(图2-4)。

至和通宝一枚,篆书对读,光背。钱径24.6、穿径7、缘厚1、肉厚0.8mm,重2.8g(图2-5)。

圣宋元宝一枚,行书旋读,光背。钱径23.9、穿径6.4、缘厚0.7、肉厚0.6mm,重2.6g(图2-6)。

天圣元宝两枚,一枚残碎严重,一枚保存完好。篆书旋读,光背。钱径25.1、穿径6.8、缘厚1mm,重3.5g(图2-7)。

皇宋通宝两枚,楷书对读,光背。钱径25、穿径6.9、缘厚1.2、肉厚1mm,重4.5g(图2-8)。

绍圣元宝两枚,篆书旋读,光背。钱径24.3、穿径5.3、缘厚1.1、肉厚1mm,重4.0g(图2-9)。

元祐通宝一枚,篆书旋读,光背。钱径24、穿径5.6、缘厚1.4、肉厚0.7mm,重3.4g(图2-10)。

熙宁元宝两枚,其中一枚左侧残缺,篆书旋读,光背。钱径23.9、穿径6.8、缘厚1.3、肉厚0.8mm,重2.6g(图2-11)。

图2-2

图2-3

图2-4

图2-5

图2-6

图2-7

图2-8

图2-9

图2-10

6.明

一枚,左部残损,面文“洪武通□”,楷书对读,光背。钱径22.4、穿径5.4、缘厚1.3、肉厚0.8mm,重1.8g(图3)。

7.清

七十三枚,其中铜钱七十二枚、铜元一枚。有顺治通宝、康熙通宝、乾隆通宝、嘉庆通宝、道光通宝、同治通宝和光绪元宝。

(1)顺治通宝三枚,楷书对读。背文穿右“户”,皆宝泉局。钱径25.8、穿径5.2、缘厚1.1、肉厚0.9mm,重4.0g(图4-1)。

(2)康熙通宝七枚,面文“康熙通宝”,楷书对读。

宝源局两枚。钱径27.1、穿径5.6、缘厚1.2、肉厚0.9mm,重4.9g(图4-2)。

宝蓟局一枚。钱径26、穿径6、缘厚1.1、肉厚0.9,重3.6g(图4-4)。

宝云局一枚。钱径17.1、穿径4.5、缘厚0.6、肉厚0.5mm,重0.9g(图4-5)。

宝河局一枚,钱径28.3、穿径5.6、缘厚1、肉厚0.9mm,重4.2g(图4-6)。

图2-11

图3

图4-1

图4-2

图4-3

图4-4

图4-5

图4-6

(3)乾隆通宝四十三枚,面文“乾隆通宝”,楷书对读。

宝云局五枚,钱径25、穿径5.2、缘厚1.3、肉厚10mm,重4.2g(图4-7)。

宝蓟局一枚,钱径25.4、穿径5.4、缘厚1、肉厚0.8mm,重3.9g(图4-8)。

式(3)中,XHC为人力资本存量,Ei表示i教育层次的员工比重,Hi表示i教育层次员工的受教育年限。本文将教育层次分为4层:专科以下学历、专科学历、本科学历、研究生学历(硕士和博士),受教育年限分别为12年、15年、16年、19年。

宝源局五枚,钱径25、穿径5.6、缘厚1.2、肉厚1mm,重3.5g(图4-9)。

宝浙局两枚,钱径25.6、穿径5.5、缘厚1.1、肉厚1mm,重4.3g(图4-10)。

宝陕局十枚,钱径25.5、穿径5.7、缘厚1.4、肉厚1mm,重4.5g(图4-11)。

宝南局一枚,钱径23.6、穿径6.1、缘厚1.1、肉厚0.8mm,重3.1g(图4-12)。

宝昌局一枚,钱径23.8、穿径6.5、缘厚0.8、肉厚0.6mm,重2.8g(图4-13)。

宝福局一枚,钱径25、穿径5.8、缘厚1.3、肉厚1mm,重4.4g(图4-14)。

宝泉局三枚,钱径23.6、穿径4.8、缘厚1.4、肉厚1mm,重4.4g(图4-15)。

宝武局两枚,钱径24.2、穿径5.7、缘厚1.6、肉厚1mm,重4.5g(图4-16)。

图4-7

图4-8

图4-9

图4-10

图4-11

图4-12

图4-13

图4-14

图4-15

宝苏局一枚,铸工精良。钱径23.4、穿径5.6、缘厚1.4、肉厚1mm,重4g(图4-17)。

宝宁局一枚,钱径24.4、穿径5、缘厚1.3、肉厚1mm,重4.2g(图4-18)。

另有十枚因背文锈蚀和残损,无法辨识。

(4)嘉庆通宝七枚,面文“嘉庆通宝”,楷书对读。

光背一枚,钱径23.6、穿径6.2、缘厚1.3mm,重3.8g(图4-19)。

宝陕局两枚,钱径22.5、穿径5.1、缘厚1.6、肉厚1.4mm,重4.5g(图4-20)。

宝昌局一枚,钱径20.2、穿径5.5、缘厚0.9、肉厚0.7mm,重1.8g(图4-21)。

宝苏局一枚,右上角残损钱径20.1、穿径5.9、缘厚1.3、肉厚1mm,重2.2g(图4-22)。

宝泉局一枚,钱径24.3、穿径4.8、缘厚1.2、肉厚1mm,重4.3g(图4-23)。

另有一枚因背文锈蚀和残损,不知其为哪一局所造。

(5)道光通宝九枚,面文“道光通宝”,楷书对读。

宝泉局一枚,钱径22.8、穿径5.4、缘厚1.8、肉厚1.4mm,重4.5g(图5-1)。

宝云局一枚,钱径17、穿径5.6、缘厚0.8、肉厚0.6mm,重1g(图5-2)。

图4-16

图4-17

图4-18

图4-19

图4-20

4-21

图4-22

图4-23

图5-1

图5-2

另有七枚因背文锈蚀和残损,不知其为哪一局所造。钱径18、穿径5.2、缘厚0.5、肉厚0.3mm,重0.9g(图5-3)。

(6)同治通宝三枚,面文“同治通宝”,楷书对读。宝昌局一枚,钱径21、穿径6.3、缘厚0.9、肉厚0.7mm,重2.1g(图5-4)。

另有两枚因背文锈蚀和残损,无法辨识。

(7)光绪元宝一枚,机制铜元,完整,红铜质。正面中央为“光绪元宝”及满文“宝南”,外环珠圈,上缘纪地文字“湖南省造”,左下缘纪值文字“十元”,右下缘文字模糊不清。背面中央铸“飞龙”、珠圈及二小花饰,上缘英文纪地“HU-NAN”,下缘英文纪值“...CASH”,CA 前面的文字模糊不清,当为“TEN”。钱径28.2、厚1.6mm,重7.1g(图6-1)。

图5-3

图5-4

图6-1

8.民国时期三枚,皆机制铜元,完整,红铜。

第一枚铸造精良,表面包浆呈巧克力色。正背均有钱郭,郭内侧铸齿圈,正面中部铸珠圈,圈内左为十八星旗,右为五色旗,双旗交叉,上系结带,珠圈外上环为“中华民国”,下环铸“开国纪念币”,两旁各饰一小花。钱背中部铸一凸圈,圈内铸“十文”二字,两侧有禾穗,枝叶上系结带,圈外上环英文“THE REPUBLIC OF CHINA”,下环英文“TEN CASH”,左右各饰一小花。钱径28.5、缘厚1.7、肉厚1.5mm,重7.7g(图6-2)。

第二枚铸造质量较差,钱文等低平模糊,表面包浆呈巧克力色,色暗且杂有黑色斑块。正背均有钱郭,郭极浅,图案与第一枚相同。钱径28.4、缘厚1.6、肉厚1.2mm,重6.9g(图6-3)。

图6-2

第三枚铸造质量较差,齿圈断续不接,表面有绿色和褐色锈斑。正背均有钱郭,郭内侧铸齿圈,正面中部铸珠圈,圈内左为十八星旗,右为五色旗(旗面第一层装饰条带纹、第二层饰为4 小花纹、第三层饰方格纹带、第四层空白、第五层饰圆点纹带),双旗交叉,上系双穗结带,珠圈外上环为“中华铜币”,下环铸“当制钱十文”,两旁各饰三小花。钱背铸“壹枚”二字,两侧有禾穗,枝叶上系结带。钱径28.3、缘厚1.8、肉厚1.5mm,重7.2g(图6-4)。

图6-4

9.时代不详

因锈蚀较甚,钱文不可辨,时代不详者九枚。

三 价值意义

亥母寺遗址创凿于西夏崇尊正德四年(公元1130 年),历元、明、清直至民国均有延续。此次发现的110 枚钱币,多为西夏、宋、明、清时期的钱币,这为亥母寺遗址自西夏至民国长时段的延续使用历程提供了实物依据,并与其它具有年代标尺的遗物一起,证实了亥母寺遗址的历史沿革。此外,这批钱币有73 枚为清代钱币,占出土总量的66.4%,从侧面印证了我们对亥母寺现存窟前建筑主体为清中晚期判断的结论,找到了文献记载中关于亥母寺遗址在清中晚期曾有过频繁活动的实物证据。

此外,这批钱币不仅丰富了货币史研究的基础资料,也为我国历史上不同时期货币的铸造、流通、沿革等方面研究提供了可资比对的实物依据。尤其是两枚西夏钱币的发现,为西夏钱币研究增添了新的实物资料。长期以来,西夏钱币都是我国钱币研究中的一个薄弱环节,这与其发现数量较少有一定的关系。此次发现的两枚西夏钱币,均为乾祐元宝铁钱。乾祐元宝为西夏仁宗乾祐年间铸,有真书、行书,铜、铁及西夏文钱。[1]乾祐元宝铁钱,其形制书体类铜钱,版别也较多。[2]从字体风格上看,这两枚乾祐元宝铁钱为真书,方折元、长贝宝,是西夏铁钱的精美之作,这对研究西夏的钱币制度、货币经济和铸造工艺具有重要的参考价值。

注释:

[1]丁福保原编、马定祥批注:《历代古钱图说》,上海人民出版社,1992 年,第139 页。

[2]牛达生:《西夏钱币研究》,银川:黄河出版传媒集团、宁夏人民出版社,2013 年,第133 页。