不同教育背景下的高校教师比较研究

——以部属师范院校教育学部(院)教师为例

2020-04-18陈红

陈 红

(福建师范大学 教育学部,福州 350117)

一、问题的提出

习近平总书记指出:“‘两个一百年’奋斗目标的实现、中华民族伟大复兴中国梦的实现,归根到底靠人才、靠教育。源源不断的人才资源是我国在激烈国际竞争中的重要潜在力量和后发优势。”具有深厚知识基础和丰富创新理念的拔尖人才是促进国家不断发展和社会不断进步的动力源泉。学术人才作为拔尖人才的一部分,其培养和成长一直是国家和社会所关注的热点议题,国内外学者也对不同领域的学术人才给予了广泛持久的关注。美国科学社会学家哈里特·朱克曼通过分析1901—1972年间92位诺贝尔奖获得者的资料,探讨了科学界的分层制度和诺贝尔奖获得者成为各个行业超级精英的成长路径[1];罗滕伯格(2005)通过对1901—2003年在生物、化学、医学等领域获得诺贝尔奖的科学家家庭背景信息的搜集,探讨人才成长的影响因素,发现这些诺贝尔奖获得者的能力更多地受到早期因素的影响[2];白春礼(2006)通过对391名中国科学院杰出科技人才的成长经历进行研究,形成了对当代中国科技人才成长特征的规律性认识[3]。

同时也有不少学者对人文社会科学领域的人才成长给予了关注,如黄国庭(2010)考察了过去我国高等师范院校校长的教育背景变化概况,探讨了教育学者担任高师校长的情况[4];王帆和郭洪林(2015)等基于长江学者特聘教授数据库,分析了人文社会科学领军人才成长的基本特征及客观环境,并初步研究了人文社会科学与自然科学领军人才不同的成才模式[5];宋晓欣、马陆亭(2018)等学者以22名长江学者为例,从其成长涉及的内部条件和外部环境等方面对教育学科高层次人才成长规律进行了探究与说明[6]。

以上学者对不同领域学术人才的研究主要集中在两个方面:一是观察和分析不同领域最高奖项获得者,归纳出这些获奖者的成长背景并总结其成长规律,发现这些获奖者的成长历程都受到早期家庭因素的影响,后期的教育经历与职业生涯也占据了大部分的因素;二是分析某一领域的人才培养,对这一领域的人才成长环境与规律进行了梳理,发现这一领域的人才成长有其独特的成长规律。但是在上述研究中,人文社会科学领域的研究有待进一步深入探讨。基于此,本研究将以部属师范院校教育学部(院)教师为研究对象,通过对不同教育背景下的高校教师进行比较研究,分析科班出身教师与非科班出身教师之间的差异,为高校培养教师提供一定的建议,推动相关学术人才带动我国教育学的发展。

二、研究设计

1.研究对象

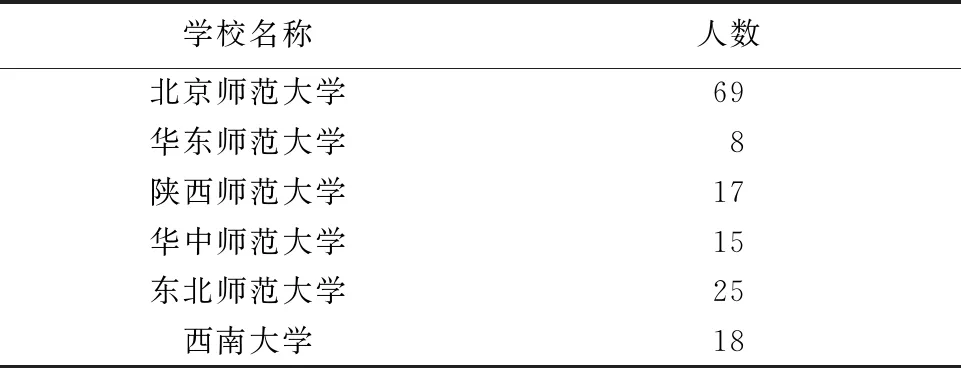

本研究以教育部直属师范院校(北京师范大学、华东师范大学、东北师范大学、华中师范大学、陕西师范大学和西南大学)下的教育学部(院)中具有教授(正高)职称的教师为研究对象(见表1),分析数据主要来自其个人履历信息,获取方式主要来自其所属院校官网中的教师队伍信息,一些缺失的数据以向教师发送E-mail的方式获取,研究内容主要包括教育背景、成长周期、科研成果和学术荣誉。筛选的标准主要是教育学院(部)已有教授职称的教师,除去履历信息缺失的数据,得到的有效研究对象为152名。

表1 六所部属师范院校所选取的研究对象统计

数据来源:教师信息或从教师所在官网获取,或以向教师发e-mail的方式获取,选取的研究对象均是能获取完整研究数据的教师。

2.教育背景类型的划分

根据教育部学位与研究生教育发展中心最新修订的《学位授予和人才培养学科目录 》中对学科门类的划分,我国目前共有理学、工学、历史学、经济学等13个学科门类,每个学科门类下设若干一级学科,一级学科下设若干二级学科(专业),其中教育学学科门类下设教育学、心理学和体育学三个一级学科,教育学一级学科下设高等教育学、比较教育学、学前教育学等十个二级学科(专业)。本研究将教育背景类型划分为科班出身的教师与非科班出身的教师,科班出身的教师是指其在本科、硕士和博士阶段所就读的专业均在教育学科门类下的教育学一级学科(专业)内,而非科班出身的教师是指其在本科、硕士和博士中的任何一个阶段未在教育学科门类下的教育学一级学科(专业)内进行学习,即出现了专业的不一致性,则为非科班出身。

三、研究结果与分析

研究结果表明,科班出身教师与非科班出身教师在成长周期、科研成果的引用率和学术荣誉等方面存在显著差异,二者各在不同方面具有不同优势。

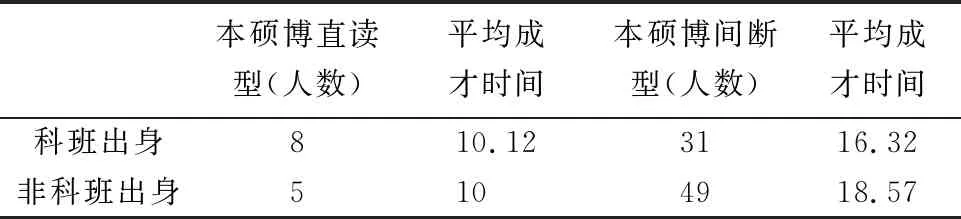

1.科班出身教师的成长周期短于非科班出身教师

本研究将从进入大学就读到获聘教授的时间定义为教师的成长周期,并将教师的成长周期划分为两个阶段:第一阶段是本科到博士毕业阶段。这一阶段是教师在校学习科研知识和方法,为以后研究发展奠定基础的时期,在这个阶段中因有很大比例的教师在获取学位的过程中采用了在职攻读的形式,故将教师的类型分为本硕博直读型和本硕博间断型。第二阶段是从讲师到评上教授阶段,即职业晋升阶段。这一阶段教师开始正式步入职业生涯,以提高职称层次作为职业生涯发展目标。在这152名研究对象中,只有93名研究对象能够准确获取到较为清晰的信息,所以在此成长周期研究中,以93名教师的背景信息为研究数据。首先,我们由表2可以看到科班出身与非科班出身的教师在本科到博士毕业阶段中的成才时间对比,不管是科班出身还是非科班出身,以不间断的方式读取专业学历的成才时间基本一致,而对比在职读取方式或者因其他原因选择间断型的方式读取专业学历的教师来说,科班出身教师的成才时间显然要短于非科班出身的教师。

究其原因,科班出身的教师是在基于对教育学发展有兴趣的基础上进行的学习与研究,相较于非科班出身的教师,他们在学习教育类专业的最初阶段有了一定的知识基础,而非科班出身的教师需要利用更多的时间寻找自己的兴趣,也需要花费时间去学习相关的学科知识和方法,这就会在某种程度上使非科班出身教师的成才时间延长。本科阶段是积累知识和萌芽兴趣的阶段,而硕士和博士是科研人才发展的重要阶段,故硕博的连贯性对成长周期影响更加显著[7]。而在笔者看来,不管是对科班出身还是非科班出身的教师来说,本科教育和硕博阶段的教育同样重要,在一定程度上,各个时期的教育对学术人才的成长都会产生重要作用。

表2 本科到博士毕业阶段的成才时间对比

数据来源:教师所在院校官网,或以向教师发e-mail的方式获取。

其次,在职业晋升方面,在科班出身的教师中,67%的教师职业晋升周期是7—13年,而在非科班出身的教师中,57%的教师职业晋升周期为12—17年,也就是说非科班出身的教师职业晋升周期要高于科班出身的教师,其中科班出身的教师职业晋升周期最短为四年,最长为20年,平均晋升时间大约为十年,而非科班教师职业晋升周期最短为六年,最长则为22年,平均晋升时间大约为14年,可见科班出身的教师在职业成长阶段更容易找到关于教育学科发展的规律,从而在此基础上寻找到感兴趣的学科落脚点,发展职业生涯。

2.非科班出身教师论文成果被引率高于科班出身的教师

发表论文、写著作和教材等都是学术工作者展现科研成果的重要方式,截至2019年9月10日,本研究从中国知网上筛选了152名研究对象的论文成果,因选取著作、教材、科研奖项的标准很难一致,因此本研究以每位学者的论文成果作为其科研成果的代表。在中国知网上筛选的学者的论文标准为是否是第一作者,并且其来源类别为SCI和CSSCI来源期刊,SCI和CSSCI代表了国际和国内的最高水平,其认可度和权威性能够在最大程度上代表科研成果的质量,在此基础上得出了表3的数据。从表3中可以看到,非科班出身教师发表的论文成果被引率高于科班出身的教师,其中科班出身教师篇均被引数为21.978,非科班出身教师篇均被引数为31.904,可以看出非科班出身教师的论文成果能够在更大程度上利用多学科知识打破不同学科发展之间的屏障,使用不同的思维方式进行科学研究与论文写作,使得科研成果更易被教育学领域以及其他领域的人引用。从当下来看,各个领域知识交叉融合已经是一个大趋势,学科知识交叉地带往往是新的学科生长点,具有不同学科知识背景的人更易具有创新性学术产出成果。早在2001年,郝凤霞等学者以诺贝尔自然科学奖的获得者为研究对象,发现具有跨学科知识背景的获奖者人数在不断增加,这些科学家也将在未来的发展中占有重要地位[8]。

多元化的个人教育经历带来的不同校园文化、思维方式和教育理念的交叉与融合,能够有效促进学术人才的成长与发展[9]。非科班出身的教师相比于科班出身的教师来说,其接触到的领域与内容会更加丰富多彩,他们可以突破教育学科领域固有的思维模式,充分利用各个学科领域的方法和资源,克服教育学科领域单一的研究方法和内容,从一个全新的视角看待教育学科的发展,揭开教育学科领域发展的一层又一层的神秘面纱。不管是科班出身的教师还是非科班出身的教师,广泛涉猎各个学科领域不仅是自身发展的要求,更是时代发展的要求。

表3 科班出身与非科班出身教师的论文成果质量比较

数据来源:中国知网。

3.科班出身教师与非科班出身教师在学术荣誉称号方面平分秋色

近年来,国家为了培养各领域的领军人才,带动各领域的创新发展,先后启动了各项优秀人才奖励计划,荣誉称号代表学者在各个领域所取得的突出成就。从表4中可看到,获得长江学者荣誉称号的教师有五名,获“新世纪优秀人才”荣誉称号的教师有31名,获“百千万人才工程”荣誉称号的教师有五名。综合来说,科班出身与非科班出身的教师在学术荣誉称号方面平分秋色。

科研成果会使教师在评选学术荣誉称号时给予一定的加分项,但是教师的职称、学术创新水平、组织协调能力和学术兼职等也会影响教师评选学术荣誉称号。一方面,科班出身教师由于长时间的知识积累,对教育学以前、现在和未来的发展前景具有独到见解,在一定程度上具有使教育学赶超或者保持国际先进水平的倾向水平,促使科班出身教师在评选学术荣誉称号时有些许的优势。另一方面,非科班出身教师在已有的知识结构上,通过交叉知识的学术训练产生新的学术研究思路,从而在教育学领域进行科研成果创新,发现新的教育现象和教育规律。总的来说,二者之间具有的独特优势分别使教师在获取学术荣誉称号时不相上下。

表4 科班出身与非科班出身教师的荣誉称号对比

数据来源:教师所在院校官网。

四、讨论与建议

1.改变传统观念,鼓励教师进行跨学科学习、交往和研究

一方面,单一学科已经远远不能满足当前解决实际问题的需要,跨学科交流与合作不仅是学科知识发展的趋势,也是社会发展的必然趋势之一;另一方面,知识交叉地带往往是新的学科生长点,高校教师作为学科知识的承载者,学术人才之间的交往有利于知识的发展与创新。从研究结果来看,科班出身的教师在成才时间上短于非科班出身的教师,非科班出身教师的科研成果被引率要多于科班出身的教师,但是两者在获取学术荣誉称号方面平分秋色,这就倡导高校教师平时应多进行跨学科交往、学习和研究,在广泛涉猎其他领域知识的同时,打破思维定式,迁移其他学科的知识方法到本学科的发展进程中来。从我国教育学发展进程来看,教育学学科发展会比较孤立封闭,与其他的学科联系较少,因而要从观念上进行改变,教育学科的发展既需要一定的学科独立性,也需要与其他相关的学科建立紧密联系。例如,高等教育学可以从哲学、经济学、历史学等学科中获得新鲜血液,对课程进行多学科资源整合,从不一样的学科视野看待其发展进程。同时高校也应采取一定的措施,为教师提供跨学科交往平台,创设空间与条件使得不同学科的高校教师在平时的生活中非正式接触与交往的机会增多[10],获取科研灵感,进行科研创作与实践。

2.鼓励教师保持初心,不断进行专业学习

不管科班出身的教师还是非科班出身的教师,都需要保持最初投身教育学研究的那份初心。伴随着社会以及高校内部环境的变迁,随之而来的是教师的信念、工作和生活方式面临着巨大冲击,承受着越来越大的职业压力[11]。而这会导致教师产生职业倦怠,教学活力和科研创造性大大降低,这时最关键的就是要保持初心,在迷茫、烦躁或是感到压力时想想自己最初是如何踏入教育学领域的,从中汲取初心力量,不断进行专业学习,关注时事热点,接受教育学领域的前沿知识,这是高校教师作为知识的承载者所必须必备的一种能力。我们所处的这个时代发展迅速,各种繁杂知识的冲击会使得有些教师不知所措,因而高校教师要学会跟紧时代的步伐,在知识更新换代的同时,不断用新知识充实自己,拥有独属于自己的那份关于教育学发展的见解。