研究型教学方法在测量液氮比汽化热实验中的应用

2020-04-18王瑗,潘葳

王 瑗,潘 葳

(上海交通大学 物理与天文学院 物理国家级实验教学示范中心,上海 200240)

传统的大学学习重在知识的传承和传播,现代大学注重在传授知识的过程中进一步加强对学生发现问题、解决问题以及创造性思维等综合性学习能力的培养[1]. 研究型教学方法是近几年国内高等学校本科教学改革中提及比较多的一种教学方法,大家对它的理解和进行的具体教学实践过程虽然各有所异,但都有这些基本共识,即:研究型教学是以培养创新性人才为目标,将教学与科研相结合,改变传统课堂教学中以教师讲授为主为教师问题引导下的学生自我思考、学习、研究和探索的教学模式[2-5].

上海交通大学在本科教学中把培养应对未来需求的多学科交叉的复合型创新人才的培养作为了办学的根本任务,打通了机、电、船、材等工科学科人才的培养方案,积极建设并运行着工科创新人才培养平台. 上海交通大学物理实验中心是学校重要的基础教学平台之一,全年承担着学校面上工科、物理理科、致远学院理科及工科、密西根联合学院、交大医学院、莫斯科航空班等多个独立教学单位开设的不同层次的大学物理实验课教学任务,大学物理实验课在本科生的教育培养体系中占有重要地位. 要真正开好每堂实验课,使学生确实学有所获,教师必须深入研究每个实验的教学内容、教学方法和教学效果,积极将新的教学思想和教学理念在教学中不断地实践、总结提高、再实践,以收到好的教学效果并加以推广和应用. 我校大学物理实验室(国家教学示范中心)设备先进、师资力量强,借助该教学平台可以使教学和科研相互促进,教师与学生直接沟通和交流,进而引导、培养学生形成创新思维和研究能力.

本文以我校大学物理实验课中开设的“液氮比汽化热测量实验”为例,介绍研究型教学方法在该实验的课堂教学中的具体开展过程,以及收到的教学效果.

“液氮比汽化热测量实验”的教学思路是:首先教授学生学习该实验的原理并用传统的实验方法进行实验,然后引导学生分析测量结果,鼓励学生积极发现问题,用所学知识进行深入研究,从教师的“教”与学生的“学”向教师的“导”与学生的“研”方向转化,在现有的实验课时间内以解决某个问题为主线,鼓励学生创新,提出新的、好的解决方案,重新进行实验,获取更好的实验结果. 该方法对学生思维能力、动手能力、解决问题的实际能力和实事求是的工作态度都是很好的锻炼.

液氮的沸点约-196 ℃(77.3 K),是目前应用非常广泛的制冷剂,当压强一定并保持温度不变时,单位质量的液氮转化为气体所需吸收的热量称为液氮的比汽化热L[6-8],在大学物理实验中开设测量液氮比汽化热实验非常有实际意义. 传统的实验内容是将室温下的紫铜块投入装有液氮的容器中加速汽化,通过计算机快速采集到液氮放热时质量的变化[9],由此计算液氮的比汽化热. 液氮比汽化热测量实验生动有趣,对理工科学生更是基础理论加应用的一个非常好的实验项目,但是很多学生做完实验一段时间居然只记住液氮汽化时雾气腾腾的情景. 究其原因是学生在实验中只是根据讲义的内容在课堂上机械地执行完每个步骤,测出数据,经过教师检查无误后就可以写报告上交了,很难收到良好的教学效果. 为了调动学生学习的积极性,让他们主动参与到实验中,采用研究型教学方法,引导学生边做实验边发现问题,自己想办法解决问题,在这个过程中学生会对一些问题进行深入研究,这样既充实了实验内容,又调动了学生的主观能动性,学生不仅学到了知识,而且记忆深刻,这是教师最希望达到的教学目的.

1 原有实验内容和方法

目前在我校开设的液氮比汽化热测量实验,要求学生用3种方法计算L:a.用焓差计算;b.用比热容计算;c.用德拜的固体比热容模型计算. 本文的计算分析以用比热容计算方法为例.

实验装置的基本框图如图1所示,实验过程中计算机通过数据采集卡和学生自己编程的相关数据采集软件同步实时记录重力传感器传来的实验数据信息.

图1 实验装置的基本框图

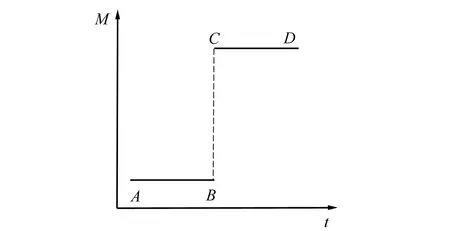

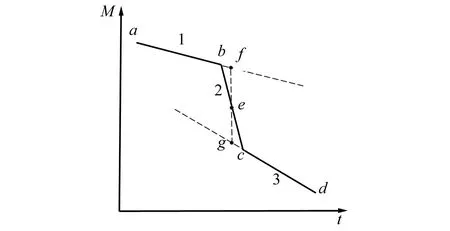

在实验中学生要测量铜块及装液氮的保温容器和液氮的质量M随时间t的变化关系,但计算机实际采集重力传感器传递来的电压信号,因此首先对重力传感器用标准砝码进行定标,求出该传感器线性输出的灵敏度K[10],测量计算结果显示在实验称重范围内所选用的传感器的称重质量与输出电压间的线性关系非常好[10],因此在公式推导中将质量与相应的电压信号进行转换;第二步开始采集紫铜块的质量信息,数据采集示意图如图2所示;最后将装有液氮的保温容器放置在重力传感器上,当液氮基本平静时(ab段)将铜块轻轻放置其中,液氮开始剧烈汽化(bc段),直至铜块与液氮同温后再次平静下来(cd段),采集此过程的数据. 过线段bc的中点e作时间轴的垂线,与ab的延长线和dc的延长线分别交于f点和g点,如图3所示.

图2 计算机采集铜块质量示意图

图3 计算机采集液氮汽化质量变化示意图

液氮的比汽化热计算公式为[4]

(1)

式中ΔQ是铜块进入液氮后(bc段)放出的热量,实验中室温(RT)是22 ℃,计算公式推导参见文献[10].

(2)

在实验过程中计算机实际采集到重力传感器的输出电压U随时间t的变化关系曲线,放入液氮中的铜块质量mCu为

(3)

将铜块放入液氮,在bc段忽略液氮在空气中汽化的损失时,快速汽化的液氮质量ΔmN2为

(4)

由式(1)~(4)得:

(5)

将实验中测得的UB,UC,Uf和Ug的数值代入式(5),即可求出液氮的比汽化热值.

2 引导学生发现问题进行研究

教师引导学生观察图2和图3,可以看出:在称铜块的质量时,图2中AB段和CD段是水平的,说明重力传感器很稳定,所称的铜块质量也是稳定不变的;再观察图3,其中的ab段和cd段分别是液氮容器中放置铜块前后在重力传感器上处于相对平静的2段,发现这2条线是随时间增加而慢慢向下倾斜的直线. 要求学生分析产生的原因,以及对实验结果将产生的影响,并考虑如何改进实验.

实验中装液氮的泡沫保温容器的内腔是空心圆柱体,直径约5 cm、高13 cm,容器上方开口,如图1所示,h1为桶内液氮深度,h2为桶内液氮上表面到桶口的高度. 学生看到桶中装入液氮后,液氮不停地吸收大气中的热量转化为氮气,这是造成图3中的ab段和cd段慢慢向下倾斜的根本原因,这将影响计算结果的准确性. 为了仅考虑铜块进入液氮后释放热量,讲义中使用的数学处理方法见式(4),即取图3中的Ug和Uf计算汽化的液氮质量.

教师引导学生仔细观察实验过程,希望在实验过程中再寻找好的方法,继续减小测量误差. 学生发现当容器中液面逐渐降低,即h2逐渐增大时,将同样的铜块放入液氮中,图3中ab段和cd段直线开始向水平方向扭转,斜率在变小. 也就是说,液氮的液面高度会影响测量结果. 让学生针对此问题,再深入研究,找出好的实验方法,制定出新的实验方案.

3 制定新的实验方案

学生提出了许多方法,本文以其中一种方法为例,将新设计的实验方案、方法及数据采集结果陈述如下.

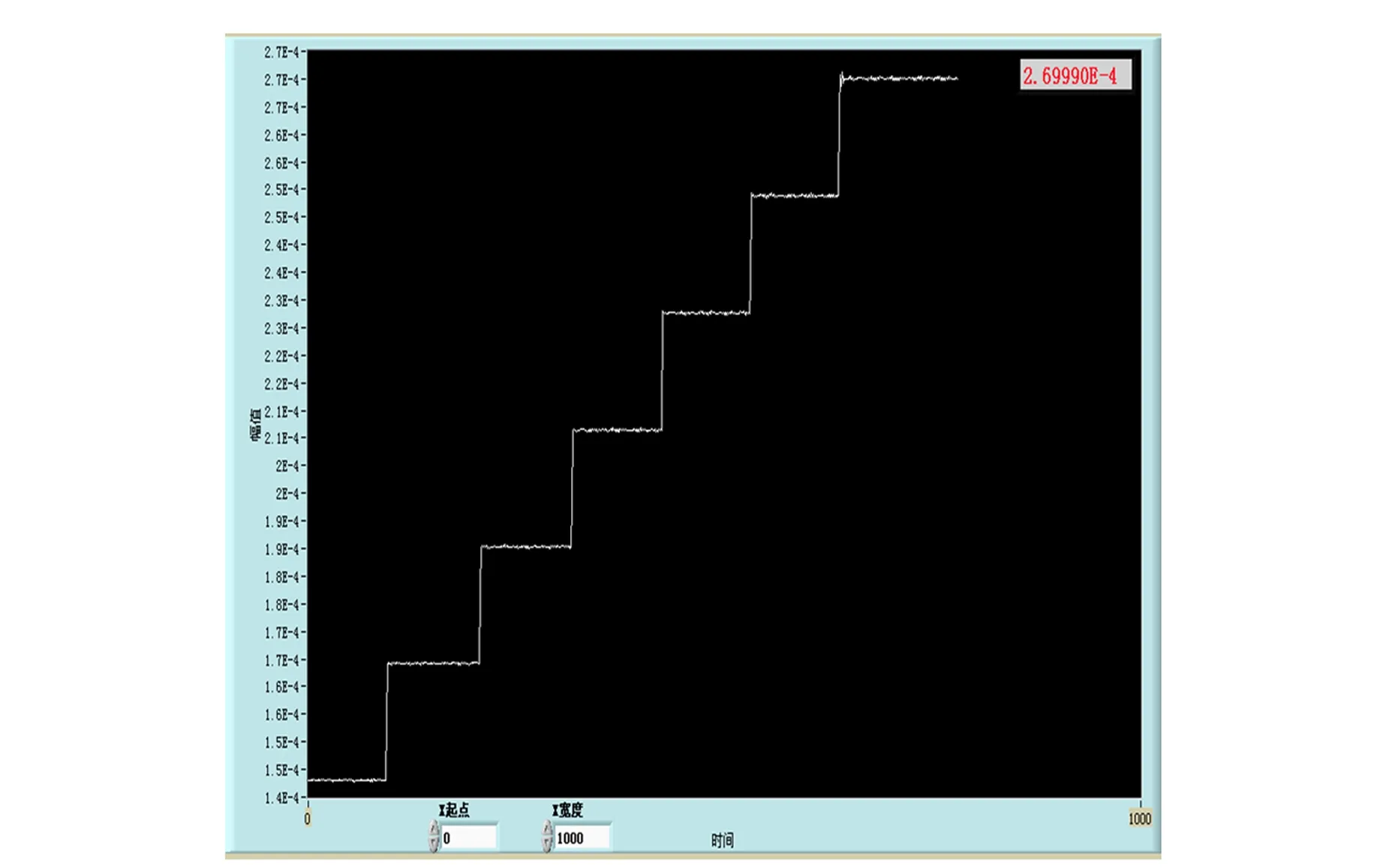

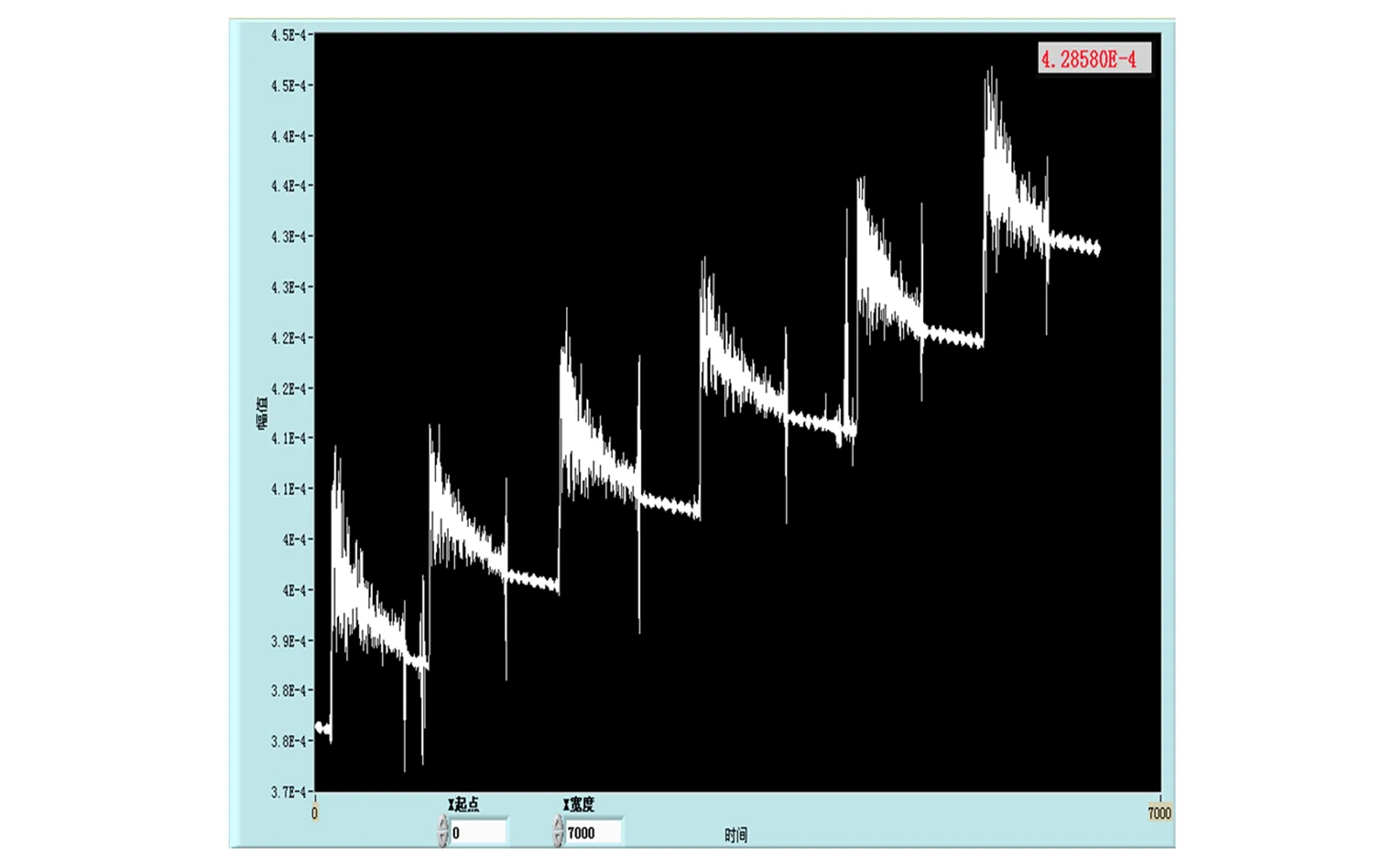

1) 改变原来用1块铜块进行实验的方法,使用1块铜块反复多次测量时想让铜块尽快恢复到室温需要等待的时间较长,因此准备了几块质量非常接近的铜块,编好序号,依次加到重力传感器上累计称重,数据采集结果如图4所示.

图4 6块铜块的质量采集

2)采用2种液面高度明显不同的液氮容器,测量当铜块放入时汽化的数据.

实验分2次进行:

第1次实验,将相同室温的铜块按序号逐次放入液面较高、h2值较小的液氮容器中,每块铜块在放入时都要等上一块铜块与液氮同温后基本平静了再放入,数据采集如图5所示. 然后将铜块取出,升至室温,准备第2次实验.

图5 铜块依次进高液面液氮的数据采集

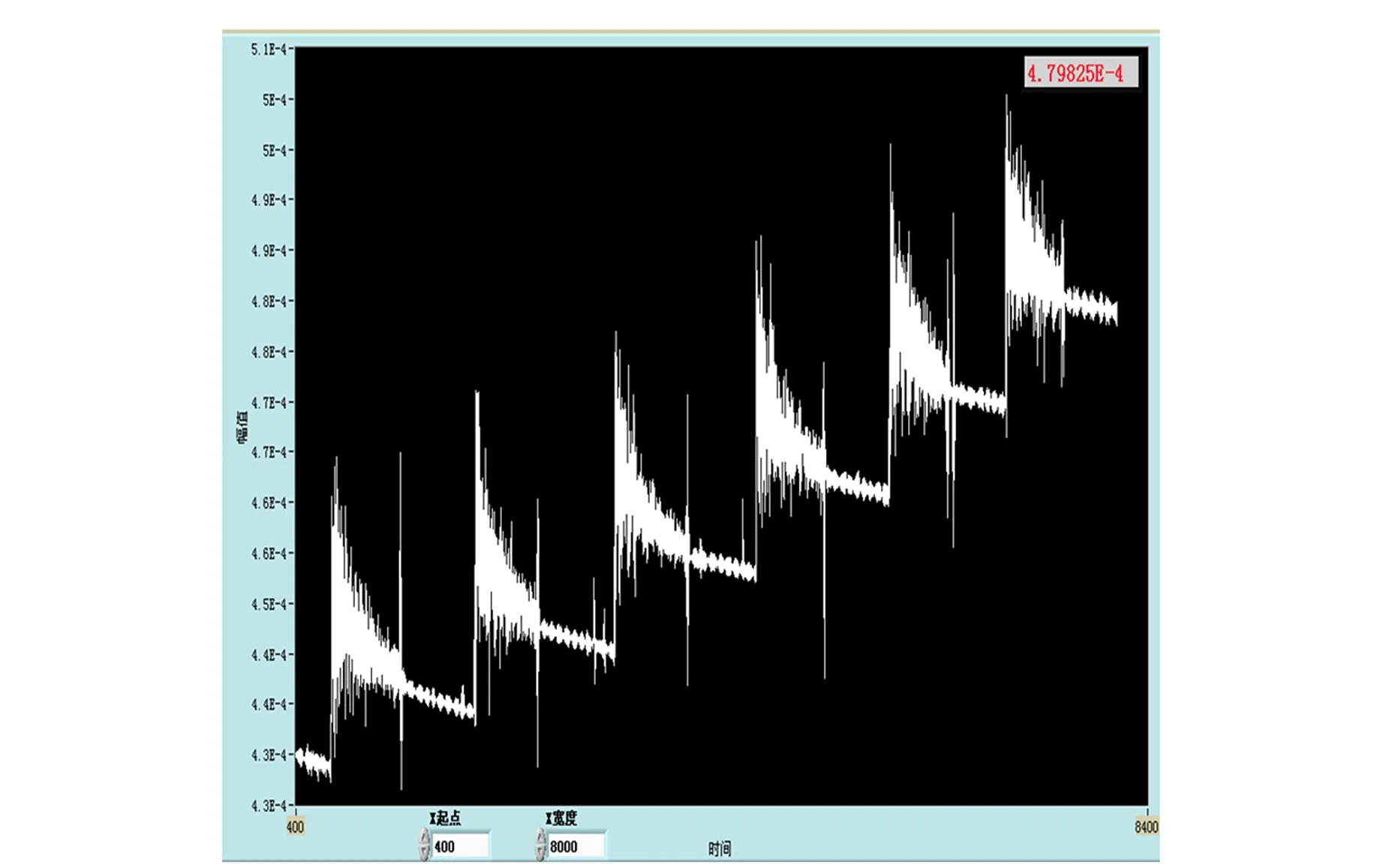

第2次实验,降低液面高度,h2值增大. 实验方法同第1次实验,数据采集如图6所示.

图6 铜块依次进低液面液氮的数据采集

4 实验结果分析

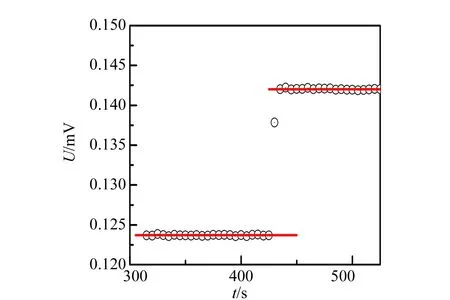

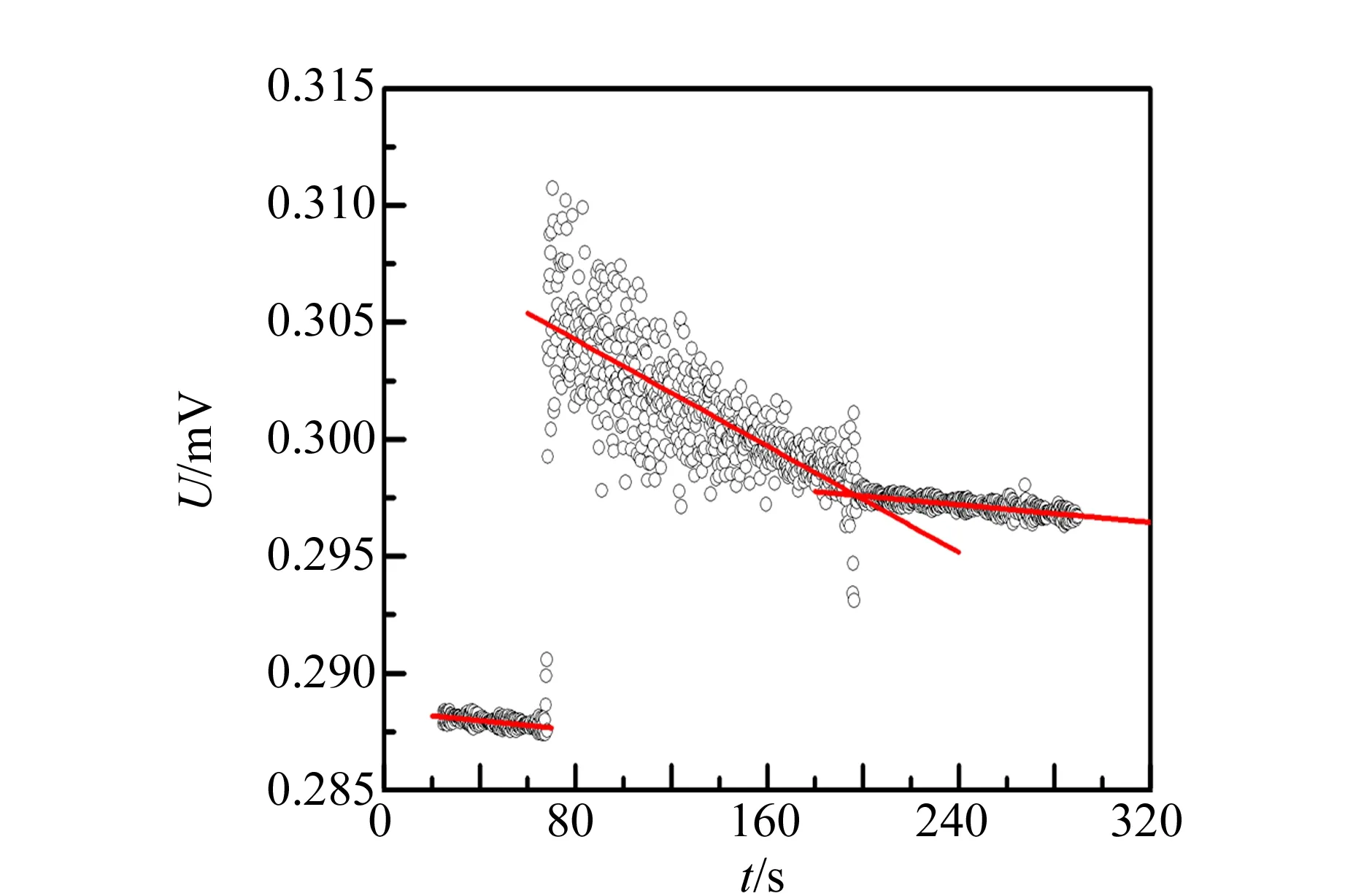

用Origin分析数据. 图7和图8是对图4中的1块铜块在进入液氮桶前后计算机采集到的数据进行线性拟合、分析的例图.

图7 1块铜块的质量线性拟合分析图

图8 1块铜块进入液氮前后数据线性拟合图

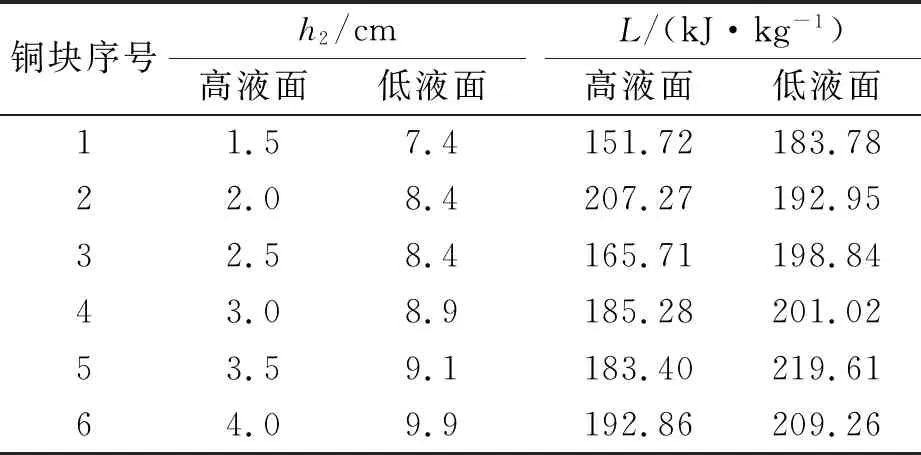

以此类推,将图4~6联合起来,分析6块铜块在2次液面高度相差比较大的实验中测得的数据,并将Origin分析后的结果代入式(5)中计算,得出不同高度液面时液氮的比汽化热L值,如表1所示.

表1 6块铜块投入不同液面高度的液氮中所得L值

将表1数据与文献[11]给出的L的参考值198.64 kJ/kg进行比较,总体来看:

1)液氮桶内腔深13 cm,第1次实验开始时,第1和第2块铜块进入保温桶容器前,容器中液氮液面距离桶口高度只有1.5 cm和2.0 cm,铜块进入后液氮快速汽化,剧烈跳动、迸溅到容器外,造成质量损失,此时的数据不理想,这也是在整体分析中必须了解的.

2)从表1的数据可以看出,第2次实验结果明显好于第1次(液面降低,h2值增大). 图6相比于图5也可以看出,每块铜块进入液氮后液氮剧烈跳动的幅度都有所减小,并且快速汽化完成后液氮每次进入平静期时的直线要更水平. 说明当降低容器中液氮的液面高度后,液氮上表面与容器开口处不仅是距离增大,液氮快速汽化时很难溅出到桶外,而且还隔着1层厚厚的、冷冷的氮气,这就使液氮和空气的热交换减少. 这说明降低桶内液面高度的实验方法使得测量液氮比汽化热的实验在数据的实际测量过程中减小误差成为了可能.

3)分析第1次和第2次实验的计算结果,发现当桶内液氮表面距离桶顶开口处的高度h2控制在4~9 cm进行实验时,得到的L值都很理想,这也说明液氮在桶内的高度居于中间值比较合适.

用重新设计的实验方案进行实验,很明显地让学生既定量、又定性地看到了还是用这个泡沫保温桶,但能发现有很好的测量液氮L值的高度区间,同时也启发了学生如何用实验的方法判断液氮容器的选择是否合适,实验时装入多少液氮会减小测量误差.

5 结束语

传统教学模式下液氮比汽化热测量实验是中规中矩的以教师讲授后学生按讲义中规定的操作步骤进行的物理实验,研究型教学方法的引入改变了僵化的实验课教学和学习气氛,使教学与科学研究很好地结合起来,教师主动引导学生在实验中发现问题,培养学生的创新精神,让学生动脑思考,设计出的新实验方案, 减小了实验误差,又提高实验准确度.