红河梯田景观格局的氮磷截留及水体富营养化研究*

2020-04-09文文角媛梅查智琴苏艺沈瑞琪张洪森

文文, 角媛梅, 查智琴, 苏艺, 沈瑞琪, 张洪森

(云南师范大学 旅游与地理科学学院,云南 昆明 650500)

随着农药和化肥的大量使用,非点源污染问题日渐突出,尤其是农业非点源氮和磷污染问题[1-2].中国非点源污染对水污染总量的贡献大约为氮的81%,磷的93%[3].在近三十年的非点源污染研究中,越来越多的学者关注氮和磷污染的输出规律[4],因此研究氮和磷的截留和由此导致的水体富营养已经成为当前环境学的焦点.

目前关于截留的研究主要集中在森林生态系统对降水的截留[5-6]、植被层截留的模拟分析[7-8]以及影响氮和磷截留的因素[9-11]等几方面.其中,对氮和磷截留的研究主要集中在旱地和水田等土地利用类型[12-13],河滨和海岸等过渡区域[14-15],水塘和沟渠等湿地结构[16-17]几方面,并且认为景观格局会影响污染物的发生、迁移和转化[18].

第37届世界遗产大会将云南红河梯田列入《世界遗产名录》.随着梯田旅游热地掀起,遗产区的土地利用类型发生变化,建设用地规模逐渐扩大,部分耕地由梯田向旱地转变,人类活动不断地改变着红河梯田原有的景观格局[19].本文从景观类型及其空间格局和“源”“汇”景观角度[20]入手,研究氮和磷的时空截留和“盈”“亏”不平衡导致的水体富营养化,预期为红河梯田的持续利用和有效保护提供科学依据.

1 研究区与研究方法

1.1 研究区概况

研究区位于云南省红河哈尼族彝族自治州哈尼梯田文化景观遗产辐射区,如图1所示,分别是隶属于红河县宝华乡和乐育乡的A区域(龙甲梯田)和B区域(妥色梯田),地理位置在23°16′09.02″-23°16′19.38″N,102°21′15.77″-102°21′27.01″E之间,海拔在1 770~1 899 m之间.两者同属亚热带季风气候,湿润多雨,年均温13.7~18.0 ℃,年降水量1 300~1 485.3 mm,适宜种植水稻和玉米等农作物.A区域面积为1.5 km2,B区域面积为0.54 km2,其中A区域耕地面积较大,有梯田2.81 hm2,旱地3.78 hm2,B区域植被覆盖率高,有林地3.00 hm2,耕地4.66 hm2.两者具有相似的地理成分,主要区别是构成景观格局的景观类型不同.A区域具有森林、村寨和梯田三种景观类型在垂直方向上构成的“林-寨-田”景观格局,受村寨内人类活动的影响较大,B区域具有森林和梯田两种景观类型在垂直方向上构成的“林-田”景观格局,适宜开展对比性研究.

图1 研究区梯田湿地景观采样点分布图

1.2 数据来源及研究方法

1.2.1 数据来源

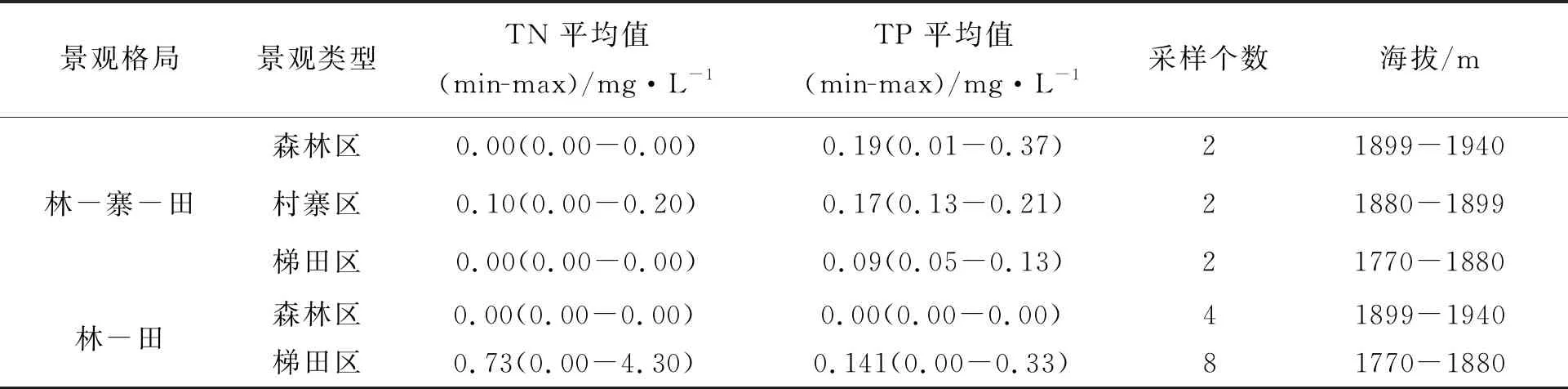

以红河县10 m 精度数字高程模型(DEM)和ArcGIS软件水文分析模块,综合考虑地形因素和水文条件,提取A区域和B区域的边界线并结合实地情况,根据水流情况对研究区自上而下依次选择采样点,其中包括:森林水源点、森林出口水、村寨出水口、高海拔梯田、低海拔梯田和沟渠出水口.同时根据梯田水平面积的大小进行梯田水平样带选点.于2017年旱季典型月(12月)和2018年雨季典型月(6月)共采集18个水样,其中L1、L2和L3为A区域的采样点,T1、T2、T3、T4、T5和T6为B区域采样点,每个采样点都采集两次.用笔式酸度计现场测定水样的pH值与温度,将采集水样盛装于500 mL聚乙烯瓶中,并立即密封低温保存.为保证数据的准确性,当天就采用德国WTW便携式分光光度计(pHotoFlex)进行氮(TN)和磷(TP)浓度的测量,采样点分布如图1,基本情况见表1.

表1 研究区梯田湿地水体采样点基本情况

1.2.2 梯田截留评价方法

根据公式(1)计算湿地对水体中TN和TP的截留量.

n=c1-c2

(1)

式(1)中,n为某类景观对TN和TP截留量,c1为水体中TN和TP的输入值,c2为水体中TN和TP的输出值,单位mg·L-1.当n为正值时,该类景观为“汇”景观,表现为截留,输出为“亏损”状态;n为负值时,则该类景观为“源”景观,表现为增加,输出为“盈余”状态.

1.2.3 水体富营养化评价方法

选用对数型幂函数普适指数公式[21]进行水体富营养化评价,计算公式如下:

EIj=10.77×(lnxj)1.1826

(2)

(3)

参考国外富营养化指标分级标准,结合我国实际情况,湖泊/地表水体富营养化状态采用表2所示的5级分级标准[22].

表2 富营养化评价标准

2 结果分析

2.1 不同景观格局中TN与TP截留及盈亏分析

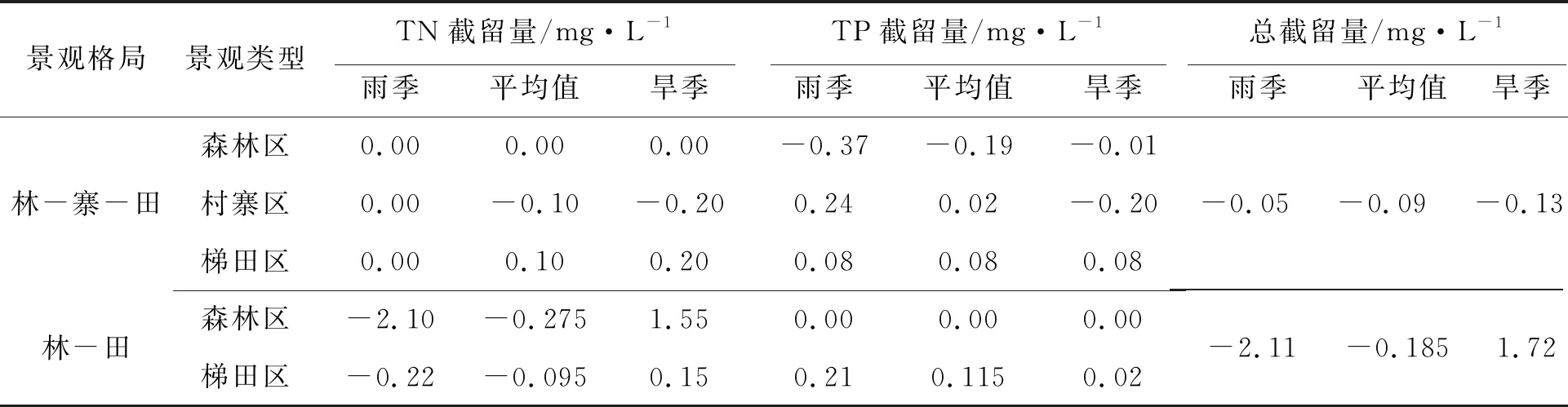

根据表1中TN和TP的浓度和公式(1)得出不同景观格局中水体TN和TP的截留量(见表3).

在“林-寨-田”景观格局中,景观类型随海拔降低依次为森林区、村寨区和梯田区.从表3中可以看出,森林区TN的截留量为0 mg·L-1,既无截留也没有增加,TP为负值,说明森林区为低负荷“源”景观,表现为增加,输出为“盈余”状态.原因是雨季降水增加使得大量表层土随径流发生迁移和转化;村寨区雨季TN和TP的截留量为正值,则雨季时村寨区为“汇”景观,表现为截留,输出为“亏损”状态,旱季恰好相反.原因是雨季时的农业活动产生的生活污水相对于旱季时少,且雨季降水多于旱季,加强了地表的冲刷和稀释作用;梯田区旱季TN的截留量(0.2 mg·L-1)大于雨季TN的截留量(0 mg·L-1),TP截留量在雨季和旱季都为正值,表明梯田区为“汇”景观,表现为截留,输出为“亏损”状态,且旱季的截留(0.28 mg·L-1)较雨季(0.08 mg·L-1)更加明显.整体上看,“林-寨-田”景观格局中梯田对氮和磷的截留较村寨和森林更加显著,在海拔上呈现梯田区(0.18 mg·L-1)>村寨区(-0.08 mg·L-1)>森林区(-0.19 mg·L-1)的特征.“林-寨-田”景观格局对TN的截留量为0 mg·L-1,对TP的截留量为-0.09 mg·L-1,表明该景观格局中磷元素含量高.

在“林-田”景观格局中,景观类型随着海拔降低依次为森林区和梯田区.从表3中可以看出,雨季时森林区和梯田区TN截留量都为负值,则表明雨季时森林和梯田都为“源”景观,表现为增加,输出为“盈余”状态,原因是雨季时人为干扰加强,如化肥和农药的使用等;旱季时森林区的TN截留量为1.55 mg·L-1显著大于0,表现为截留,原因是旱季降水减少,森林区的地表径流流量减少,TN和TP浓度增大;梯田区雨季和旱季TP的截留量和旱季时TN的截留量都为正值,表明梯田截留表现为“汇”景观,输出为“亏损”状态,且旱季(0.17 mg·L-1)的截留大于雨季(-0.01 mg·L-1).在整体上看,“林-田”景观格局中梯田对氮和磷的截留较森林更显著,在海拔上表现为梯田区(0.08 mg·L-1)>森林区(-0.275 mg·L-1)的特征.“林-田”景观格局对TN的截留量为-0.31 mg·L-1,对TP的截留量为0.115 mg·L-1,表明该景观格局中氮元素含量高.

总截留量上,“林-寨-田”景观格局中雨季的总截留量(-0.05 mg·L-1)大于旱季的总截留量(-0.13 mg·L-1),则雨季时对氮和磷的截留大于旱季;“林-田”景观格局中雨季的总截留量(-2.11 mg·L-1)小于旱季的总截留量为(1.72 mg·L-1)则旱季时对氮和磷的截留大于雨季.整体上,“林-寨-田”景观格局对氮和磷的平均总截留量(-0.09 mg·L-1)大于“林-田”景观格局(-0.185 mg·L-1).

表3 不同景观格局水体中TN和TP的截留量

2.2 不同景观格局中水体富营养化分析

根据公式(2)和(3)计算,得出不同景观格局中水体富营养化水平(图2a)和基于TN和TP的EI指数(表4),根据采样点测定数据统计了具有代表性的水质参数(图2b).

从图2a中可以看出,两种景观格局的EI值标准偏差较小,表明水体富营养化程度与景观格局密切相关.均值上,“林-寨-田”景观格局的营养化水平为中富营养化(II级),“林-田”景观格局的营养化水平为富营养化(III级),表明“林-寨-田”景观格局的地表水质较好.原因是“林-寨-田”景观格局的截留更明显,氮和磷在迁移和转化过程中被截留,不易形成水体富营养化.时间上,两种景观格局的富营养化水平也存在显著差异.“林-寨-田”景观格局中雨季的富营养化水平为富营养(III级)高于旱季的中富营养(II级),原因是“林-寨-田”景观格局中物质的迁移和转化受到村寨的影响,雨季时降水增加,村寨内的生活垃圾和污水随地表径流汇入梯田,导致雨季TN和TP含量升高;“林-田”景观格局旱季的富营养化水平为极富营养(V级)高于雨季富营养(III级),原因是“林-田”格局受降水影响大,旱季降水减少会影响地表水的有效供给,导致水体更新周期慢,TN和TP含量较雨季高.从图2b中可以看出,水体的pH、温度和电导率都呈现雨季大于旱季的特征,进一步表明红河梯田的水质受季节调控.

图2 不同景观格局水体富营养化水平及相关水质参数

从表4中可以得出,“林-寨-田”景观格局的富营养化水平表现为梯田区(62.025)>村寨区(62.02)>森林区(58.49)的特征,“林-田”景观格局的水体富营养化水平表现为梯田区(66.19)>森林区(0.00)的特征,梯田的富营养化水平都较高(IV级).结合梯田具有良好的截留和较高的富营养化水平,表明梯田既是“汇”景观又是“源”景观,该结论与查智琴等[23]得出的一致.

表4 不同景观格局下景观类型水体富营养化水平

3 讨论与建议

针对“林-寨-田”景观格局中磷元素含量较高,且雨季更易形成水体富营养化的特点,建议控制磷元素向梯田生态系统的投入和输出.具体为在村寨区安置专门的生活垃圾堆放点和生活污水排放池,并定期进行管理,从源头上减少总磷汇入梯田区;其次在梯田区进行耕作时,应控制磷肥的使用,适量的施肥是减少总磷的关键;最后应该选择合理的农田管理措施,有效控制梯田磷的排放[12],如对梯田的出水口定期进行闭合轮换、控制磷元素的投入和输出有利于减少农业非点源磷污染对水体富营养化的影响[18].

针对“林-田”景观格局中氮元素含量较高,且旱季更易形成水体富营养化的特点,建议控制氮肥的使用和构建“沟渠-水塘-梯田”的复合湿地结构.尹澄清等[23]及李玉凤等[17]发现,我国农村广泛分布的多塘系统除具备灌溉、饮用和发展水产养殖等多种功能外,还对减轻N和P等农业非点源污染负荷有非常显著的功效,一般可去除90%以上的过境营养物质.因此在人为干扰较少的“林-田”景观格局中增加多塘系统,能有效地减少进入梯田的污染物.其次,水塘还具有调蓄功能,在旱季降水减少的情况中,能对梯田区地表水进行有效补给,缩短水体的更新周期,从而降低了水体富营养化的风险.

红河梯田是文化与自然巧妙结合的产物,也是人类持续利用和有效保护湿地水环境的典型代表.因此为了红河梯田的保护与可持续发展,应在维持其“四素同构”的格局基础上[24],强化当地居民和外来游客的环保意识,规范不文明行为,对梯田区构建门槛机制,限制游客的数量,以减少外来污染源的进入.

4 结 语

从景观类型及其空间格局角度分析了红河梯田对氮和磷的截留及水体富营养化,发现景观格局影响氮和磷的迁移和转化过程.总结如下:

(1)不同景观格局中水体TN和TP截留和盈亏评价:“林-寨-田”景观格局中氮和磷的截留,时间上呈现雨季大于旱季,空间上呈现梯田>村寨>森林的特征;“林-田”景观格局中对氮和磷的截留,时间上呈现旱季大于雨季,空间上呈现梯田>森林的特征;整体上,“林-寨-田”景观格局对氮和磷的截留较“林-田”景观格局明显,梯田表现为“汇”景观,输出为“亏损”状态,表明梯田截留明显.

(2)不同景观格局中水体富营养化评价:“林-寨-田”景观格局中水体富营养化水平,时间上呈现雨季大于旱季,空间上呈现梯田>村寨>森林的特征;“林-田”景观格局中水体富营养化水平,时间上呈现旱季大于雨季,空间上呈现梯田>森林的特征;整体上,“林-寨-田”景观格局中的水体富营养化水平较“林-田”景观格局低,梯田表现为“源”景观,输出为“盈余”状态,水体富营养化水平为IV级,表明梯田已局部富营养化.

(3)为了红河梯田的有效保护,建议对景观格局进行优化.“林-寨-田”景观格局应关注村寨的污染物处理,控制总磷的输入和输出;“林-田”景观格局应减少氮肥的使用,构建“沟渠-水塘-梯田”湿地结构;在维持其“四素同构”的基础上,规范居民和游客行为,减少污染物排放量.