3D打印非共面导板复位对125I粒子植入术中穿刺准确性的影响

2020-04-03朱柏霖何玉成何庄超陈治名

朱柏霖,何玉成,何庄超,陈治名

(郴州市第一人民医院放射科,湖南 郴州 423000)

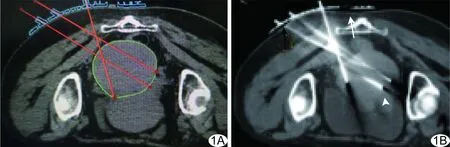

图1 患者女,45岁,宫颈癌,3D打印非共面导板辅助125I粒子植入 A.CT示术前计划进针路径; B.同层面术中实际进针及导板复位情况,白箭示导板与皮肤贴合不佳,黑箭示穿刺针进针点皮肤略凹陷,受进针深度及针斜面影响,针道头端(白箭头)出现偏移与邻近针道头端内聚

作为恶性肿瘤局部治疗手段之一,放射性125I粒子植入已广泛应用于治疗前列腺癌、胰腺癌、肺癌、转移癌及脑肿瘤[1-3],具有安全性高、创伤小、疗效确切及可重复操作等优点[4-6]。近年来,随着3D打印技术的飞速发展,个性化3D非共面打印导板应用于125I粒子植入术中,使手术操作难度降低,穿刺准确率提高[7-8],但存在导板复位不精确等问题。本研究探讨3D打印非共面导板复位对125I粒子植入术中穿刺准确性的影响。

1 资料与方法

1.1 一般资料 回顾性分析2018年4月—2019年2月25例于郴州市第一人民医院接受3D打印非共面导板引导下125I粒子植入治疗的恶性肿瘤患者,男17例,女8例,年龄34~81岁,平均(63.8±1.4)岁;其中肺癌19例、肝癌3例、宫颈癌1例、直肠癌1例、舌癌1例,均经病理证实,预计生存期>6个月;血常规、凝血功能、肝肾功能、心电图检查均符合入组要求,无手术禁忌证。

1.2 仪器与方法 采用Toshiba Aqilion 16排CT机。采用中南大学E3D建模软件进行3D建模设计;3D打印机为鸿泰自动化设备有限公司产品,型号HT480S;打印材料:光固化树脂;放射性125I粒子:活度0.6~0.9 mCi;穿刺针:18G PTC针。

1.2.1 术前定位 依据病灶部位,嘱患者采取相对舒适体位,并以真空负压垫加以固定。在病灶体表投影区外围放置3个10 mm×2.5 mm的圆形塑料标志物。于患者平静呼吸状态下行常规CT平扫,参数:管电压120 kV,管电流150 mAs,扫描视野460 mm、螺距0.688,重建层距、层厚均1 mm,扫描范围为肿瘤体表投影区上下5 cm。采用记号笔和龙胆紫,于患者体表及真空垫上标出CT机架内矢状位、冠状位激光定位线投影及圆形标记物位置。

1.2.2 非共面导板设计、打印 将DICOM格式的CT资料传输至核医学科及本院3D打印中心工作站,采用放射治疗计划系统(treatment planning system, TPS)相关软件勾画肿瘤靶区体积(gross tumor volume, GTV)和邻近危及器官(organ at risk, OAR),设定处方剂量和粒子活度,预设穿刺针方向及深度,计算肿瘤靶区剂量分布;3D打印中心根据TPS进行建模、导板设计及打印。

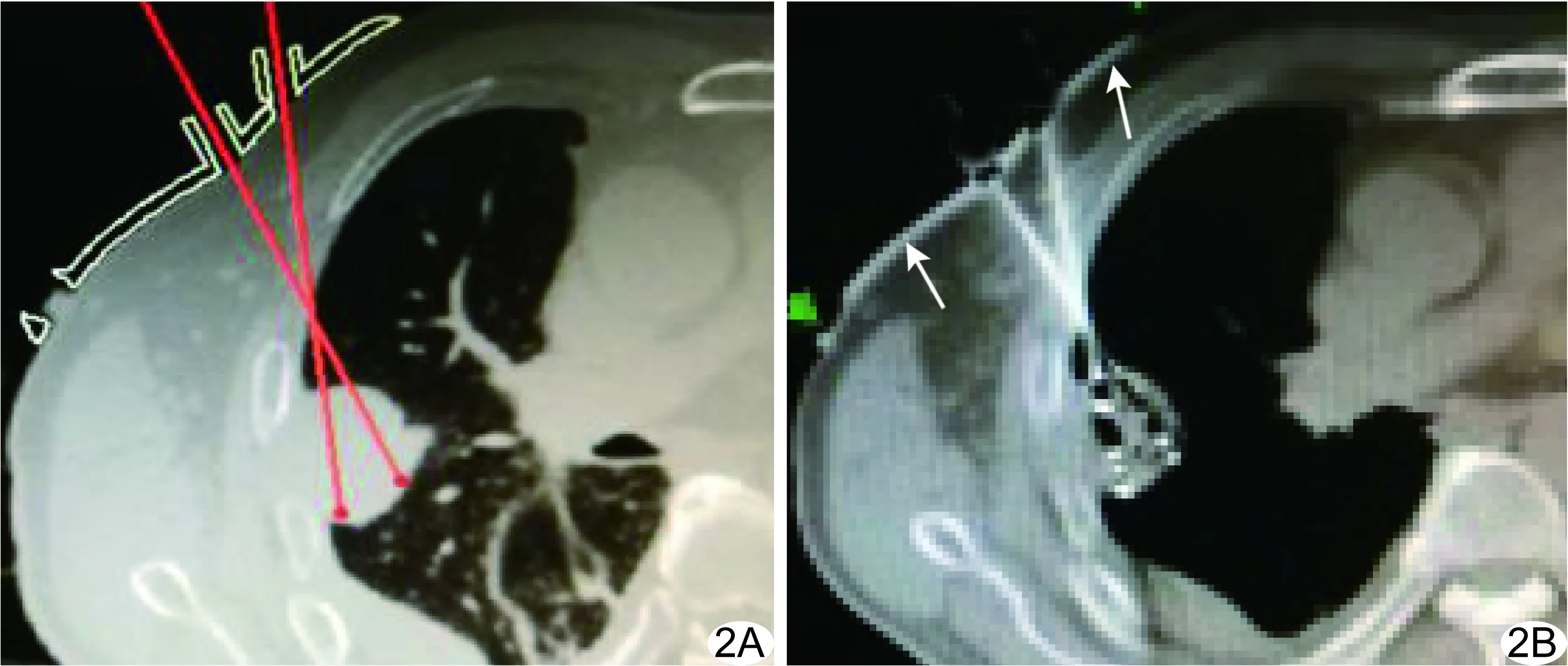

1.2.3 导板复位及手术 将负压真空垫置于CT扫描机床,嘱患者采用同前体位,适当加以调整,使其体表及真空垫激光标记线与CT机架内激光线重合。消毒铺巾并行局部浸润麻醉后进行导板复位,使灭菌后的3D打印非共面导板内的定位孔与体表圆形标记对合,导板与皮肤紧贴,并以1~2根针校准导板位置;CT扫描确认复位后,首先选择3个安全且易固定的进针点进行试穿,穿刺至皮下,穿刺点之间形成三角形以便固定导板;再行CT扫描,将实际进针情况与术前计划进行比对,确认无误后将所有针逐步进至计划深度,复查CT确认针尖位置后依据计划植入粒子。结束后复查CT,观察粒子植入情况及有无并发症,并将术后图像传入TPS行计划验证。典型病例手术操作中导板复位与穿刺针道情况见图1、2。

1.3 数据采集及分级标准 由2组共4名影像学医师(主治医师2名、副主任医师2名)分别对导板复位及针道偏移情况进行数据采集,测量数据存在差异时取平均值。

导板体表偏移值:以导板校准CT图像为依据,测量校准进针点与术前计划进针点头脚侧偏移值;导板与皮肤最大间隙值:以导板复位后CT扫描图像为依据,测量皮肤与导板分离间隙最大处的数值。依据导板体表偏移值、导板与皮肤最大间隙值,将导板复位分为A、B、C级组。分级标准:导板体表偏移值、导板与皮肤最大间隙值均≤3 mm列入A级,3 mm<任一项数值≤6 mm列入B级,任一项数值>6 mm列入C级。

图2 患者男,76岁,肺腺癌,3D打印非共面导板辅助125I粒子植入 A.CT示术前计划进针路径; B.同层面术中实际进针及导板复位情况,箭示导板与皮肤紧密贴合,实际进针路径与术前计划一致,粒子排布佳

以穿刺针进至计划深度后CT扫描图像为依据,测量实际针道头端与计划针道在X轴(左右)及Y轴(头脚)方向的偏移值。依据实际针道与术前计划针道在X轴(左右)及Y轴(头脚)方向的偏移值,将针道偏移分为Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ级组。分级标准:参考3D打印模板辅助CT引导放射性125I粒子植入肿瘤专家共识[3]中允许穿刺误差值对针道偏移情况进行分级,X、Y轴方向偏移值同时≤3 mm列入Ⅰ级,3 mm<任一项数值≤6 mm列入Ⅱ级,任一项数值>6 mm列入Ⅲ级。

1.4 统计学分析 采用SPSS 25.0统计分析软件。采用独立样本Wilcoxon秩和检验分析各级导板复位患者中Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ级针分布差异,以Spearman秩相关检验分析导板复位等级与穿刺针等级间的相关性。P<0.05为差异有统计学意义。

2 结果

对25例患者共穿刺217根针。导板复位A级14例,其中Ⅰ级针105根、Ⅱ级针12根、Ⅲ级针1根;导板复位B级11例,其中Ⅰ级针71根、Ⅱ级针21根、Ⅲ级针7根;无导板复位C级。导板复位A、B级患者中,Ⅰ级针(Z=—9.072,P<0.001)、Ⅱ级针(Z=—3.024,P=0.002)及Ⅲ级针(Z=—2.646,P=0.008)分布差异均有统计学意义,各级针总体差异亦有统计学意义(Z=—10.848,P<0.001)。

相关性分析结果显示,导板复位等级与穿刺针等级呈正相关(rs=0.226,P=0.010)。

3 讨论

放射性125I粒子植入是近距离放射治疗肿瘤的方法之一,其临床疗效有赖于粒子在肿瘤内的放射剂量分布:剂量冷点无法彻底杀灭肿瘤而易复发,剂量热点则易导致并发症[9-10]。3D打印非共面导板可有效提高粒子植入穿刺的准确性,对肿瘤剂量分布具有积极作用。研究[11]显示,导板复位是实现3D打印模板引导粒子精准植入的重要保证。手术操作中,影响穿刺准确性的两个关键步骤分别为导板复位及穿刺进针。本研究通过收集相应临床数据进行分级、分组比对,发现导板复位精度越高,穿刺针准确性越高,二者呈正相关。

临床实际操作过程中,受患者体位、呼吸运动、操作手法等因素影响,复位与穿刺进针仍然存在一定偏差[12]。如何保证导板精准复位,提高穿刺准确性是临床研究的重要课题。笔者体会如下:①在导板复位环节,选择患者体位时应兼顾稳定性与舒适性,尽量减少体位不适造成的移动,并使用真空垫固定患者,有利于提高导板复位准确性和穿刺准确性[13];②进行皮下局部浸润麻醉时,应注意导板与皮肤的加压贴合,本组4例因局部麻醉造成的皮丘导致导板与皮肤间隙增宽,非共面导板是基于患者体表皮肤的衍生重建,导板贴合度是确保导板复位精确的重要因素,隆起的皮丘使导板进针平面发生倾斜,进而使穿刺针道出现偏移,采用静脉镇静及止痛可减少过多局部麻醉药导致的导板复位误差;③穿刺进针手法是保持导板精确复位的关键因素,常规使用的八光穿刺针尖端是斜面状,在穿刺面固定的情况下,受穿过组织阻力影响,针道会向斜面对侧发生偏移,且随进针深度增加而偏移更明显[14],而针尖偏移越明显,针尾向反方向移动力越大,进而使导板体表位置出现偏移;使用捻针法,即旋转进针,可有效减少针道偏移造成的导板复位偏差;④当导板设计针道与皮肤形成较大进针角度时,应避免穿刺针尖斜面向下进针,因为针斜面与皮肤接触面越大,进针阻力也越大,易出现进针点移位,使导板翘起、偏移;而针尖斜面向上进针可有效降低导板复位偏差;⑤呼吸运动对导板复位精确度的影响不可避免,尤其对于双肺下部及肝脏肿瘤,呼吸运动通常主要影响头足方向,移动范围可达5~15 mm[15];逐步穿刺进针时,需注意穿刺针尾侧随呼吸摆动使导板偏移,应嘱患者平稳、规律呼吸,在平稳呼吸状态下屏气调整分步进针时头脚侧针道,同时注意导板与皮肤的加压贴合,以提高穿刺准确率。

综上所述,3D打印非共面导板复位与125I粒子植入穿刺准确性存在显著相关性,保证导板精确复位有助于提高125I粒子植入的穿刺准确率。但穿刺准确性受多种因素影响,本研究未观察导板复位以外的其他因素,且病例数较少,有待进一步完善。