种植密度对松嫩平原西部燕麦产量形成的影响

2020-04-01王雪莱郭潇潇薛盈文于立河

王雪莱,郭潇潇,郭 伟,于 崧,薛盈文,于立河

(黑龙江八一农垦大学农学院/黑龙江省现代农业栽培技术与作物种质改良重点实验室,黑龙江大庆 163319)

燕麦(AvenasativaL.)是一种优质的粮草兼用作物,籽粒中营养物质丰富且具有独特的保健价值,其茎、叶可以用于调制干草和青贮饲料[1],是我国农牧区及农牧交错区的重要饲用作物之一[2-3]。燕麦的生长发育和产量受多方面因素的影响,其中适宜的生长环境及科学合理的栽培管理措施能使燕麦品种遗传特性得以充分表达,进而达到高产、优质的目的[4-5]。种植密度对作物生长发育、群体质量及产量形成有较大的影响,适宜的种植密度有利于构建合理作物群体结构,是保证作物高产的重要栽培措施。研究表明,燕麦的株高、茎粗和分蘖数均随种植密度的增加而降低[6-7]。也有学者认为,燕麦株高随种植密度的增加而升高[8]。研究发现,在不同的生育时期,小麦总茎数在不同种植密度间差异较大,且随种植密度的增加而增大[9]。低种植密度下小麦单株光合同化能力具有明显的优势,单株(茎)干物质量较高[10]。但有文献报道,小麦群体干物质积累随种植密度的增加呈先增后减趋势[9,11]。但也有研究得出,小麦群体干物质积累与种植密度呈正相关[12]。小麦籽粒产量随种植密度增大也呈先升后降趋势,高种植密度下穗粒数和千粒重的下降是导致产量降低的主要原因[13]。灌浆期是麦类作物籽粒发育成熟的关键阶段[14-15]。种植密度显著影响小麦籽粒的灌浆速率,进而影响粒重和产量[16]。目前,有关种植密度对燕麦群体建成和籽粒灌浆特性的影响研究尚鲜见报道。松嫩平原地区是我国重要的农牧交错区,也是典型的生态脆弱区,该地区农业生产多以旱作为主,在燕麦春季生长期,降水量不足会导致其分蘖减少,且生产中存在种植密度不合理的问题,严重影响了群体的建成和产量的形成。因此,本研究以裸燕麦品种白燕2号为试验材料,探讨种植密度对燕麦植株形态、群体质量、灌浆特性及产量的影响,以期明确不同种植密度下燕麦的产量形成特点,为松嫩平原地区燕麦高产栽培提供参考。

1 材料与方法

1.1 试验地概况

试验于2019年4-7月在黑龙江省大庆市黑龙江八一农垦大学试验实习基地(46°62′N,125°20′E)进行。该区全年平均降水量为427.5 mm,有效积温2 900 ℃。试验地前茬作物为大豆,土壤为草甸土,0~20 cm耕层土壤的有机质含量为26.84 g·kg-1,pH为7.96,碱解氮含量为112.47 mg·kg-1,速效磷含量为18.08 mg·kg-1,速效钾含量为105.28 mg·kg-1。

1.2 试验材料与设计

试验以吉林省白城农业科学院选育的裸燕麦品种白燕2号为供试材料,该品种推荐田间种植密度为600万株·hm-2[17]。因此,本试验采用单因素随机区组设计,设300万、450万、600万、750万、900万、1 050万株·hm-26个种植密度(分别用D1~D6表示),3次重复,共18小区。小区面积为10.5 m2(7 m×1.5 m),行距15 cm。供试肥料为尿素(N≥46%)、磷酸二铵(N≥18%,P2O5≥46%)、硫酸钾(K2O≥50%),肥料总用量(商品量)为225 kg·hm-2,N∶P∶K= 1∶1.1∶0.5,春播前作基肥一次性施入。在燕麦生长期间无灌溉,其他田间管理措施与当地常规管理相同。

1.3 测定项目及方法

1.3.1 株高和茎粗测定

于成熟期随机选取15株植株,用钢圈尺测量植株主茎从地面到最高部位的绝对高度,并用游标卡尺测量主茎基部节间的直径。

1.3.2 群体数量调查

在燕麦三叶期选定1 m三行样段标记,于分蘖期、拔节期、孕穗期、开花期和成熟期调查样段茎蘖总数,折合成公顷总茎数并计算分蘖数。

1.3.3 干物质积累量测定

分别于分蘖期、拔节期、孕穗期、开花期和成熟期,每小区随机取样30株,将样品去除根系后在105 ℃下烘干30 min,然后80 ℃恒温烘至恒重,冷却至室温后称量干物重(抽穗后包括穗重),并根据种植密度计算群体干物重。

1.3.4 籽粒干物质量测定

于开花期,每小区选取花期相同的代表性植株50株,挂牌标记。从开花期开始,每7 d在各小区取5个样穗,迅速剥出全穗籽粒,105 ℃条件下杀青30 min,然后80 ℃恒温烘至恒重,再放入干燥器中冷却至常温,用千分之一的电子天平称重,折合计算千粒重。

1.3.5 灌浆进程的数学拟合

以开花后天数(t)为自变量,千粒重(Y)为因变量,参照史丽萍等[18]的方法用Logistic方程Y=a/(1+be-ct)对燕麦籽粒灌浆过程进行拟合,其中a为理论千粒重最大值,b、c为性状参数。根据Logistic方程的一阶和二阶导数,推导出一系列次级灌浆参数,包括最大灌浆速率(Vmax)、最大灌浆速率出现时间(Tmax)、平均灌浆速率(V)、灌浆持续天数(T)、快增期起始时间(t1)、快增期结束时间(t2)、灌浆终止时间(t3)即Y达99%a的时间、渐增期持续时间(T1)、快增期持续时间(T2)、缓增期持续时间(T3)、渐增期灌浆速率(V1)、快增期灌浆速率(V2)和缓增期灌浆速率(V3)。

1.3.6 籽粒产量及其构成因素测定

完熟期在每小区随机选取2 m2进行收获,脱粒、清选后测定籽粒产量和千粒重,另在每样段内取代表性植株15株进行考种,调查小穗数和穗粒数。收获前进行收获穗数调查,并计算成穗率。成穗率=成熟期穗数/最高总茎数×100%。

1.4 数据处理

试验数据采用DPS 7.05统计软件进行统计分析和显著性检验,Excel 2007作图。

2 结果与分析

2.1 种植密度对燕麦株高和茎粗的影响

随着种植密度(D1~D6)的增加,燕麦的株高和茎粗均呈降低趋势(图1)。在300万~600万株·hm-2种植密度范围,茎粗的下降速度快于株高,而后随着种植密度的增加,二者的下降速度相当,说明种植密度增大会显著抑制燕麦植株生长,且对茎秆横向生长的影响相对较大。

图中不同字母表示在0.05 水平差异显著。图4同。Different letters in the figure indicate significant difference at 0.05 level.The same in figure 4.图1 不同种植密度的燕麦株高和茎粗Fig.1 Plant height and stem diameter of oat with different planting densities

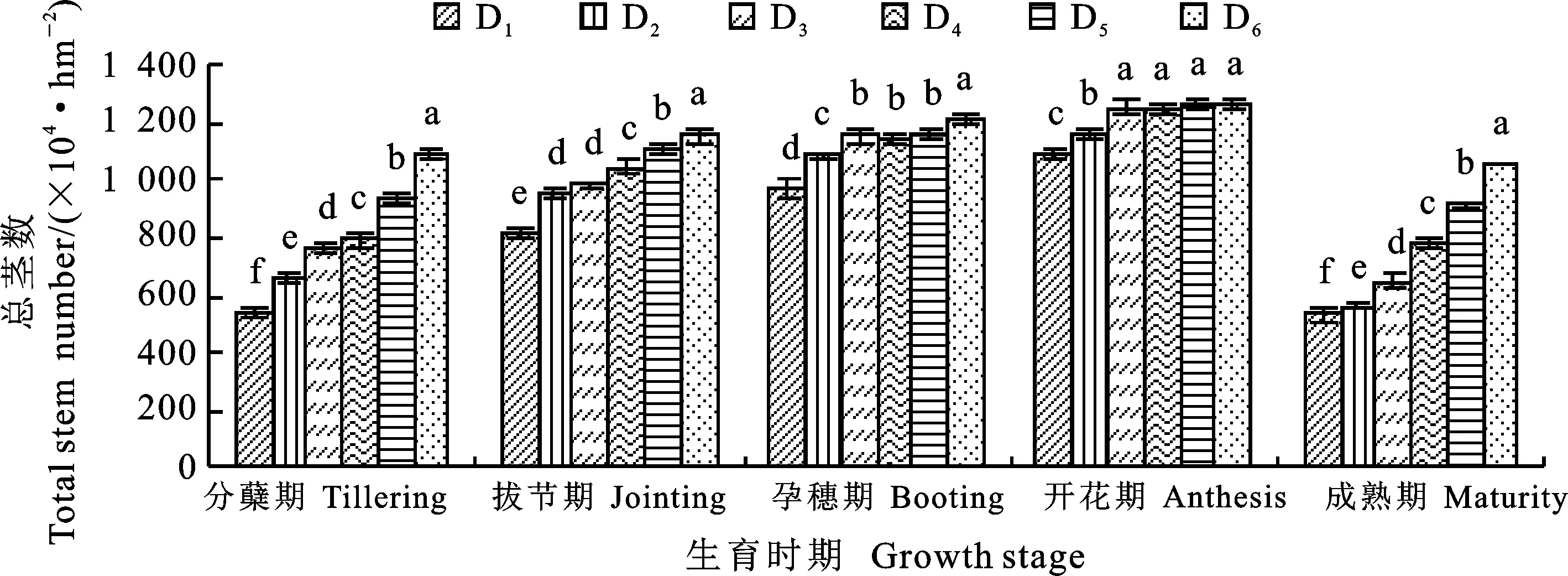

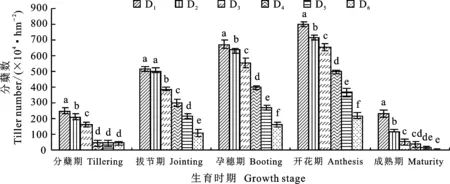

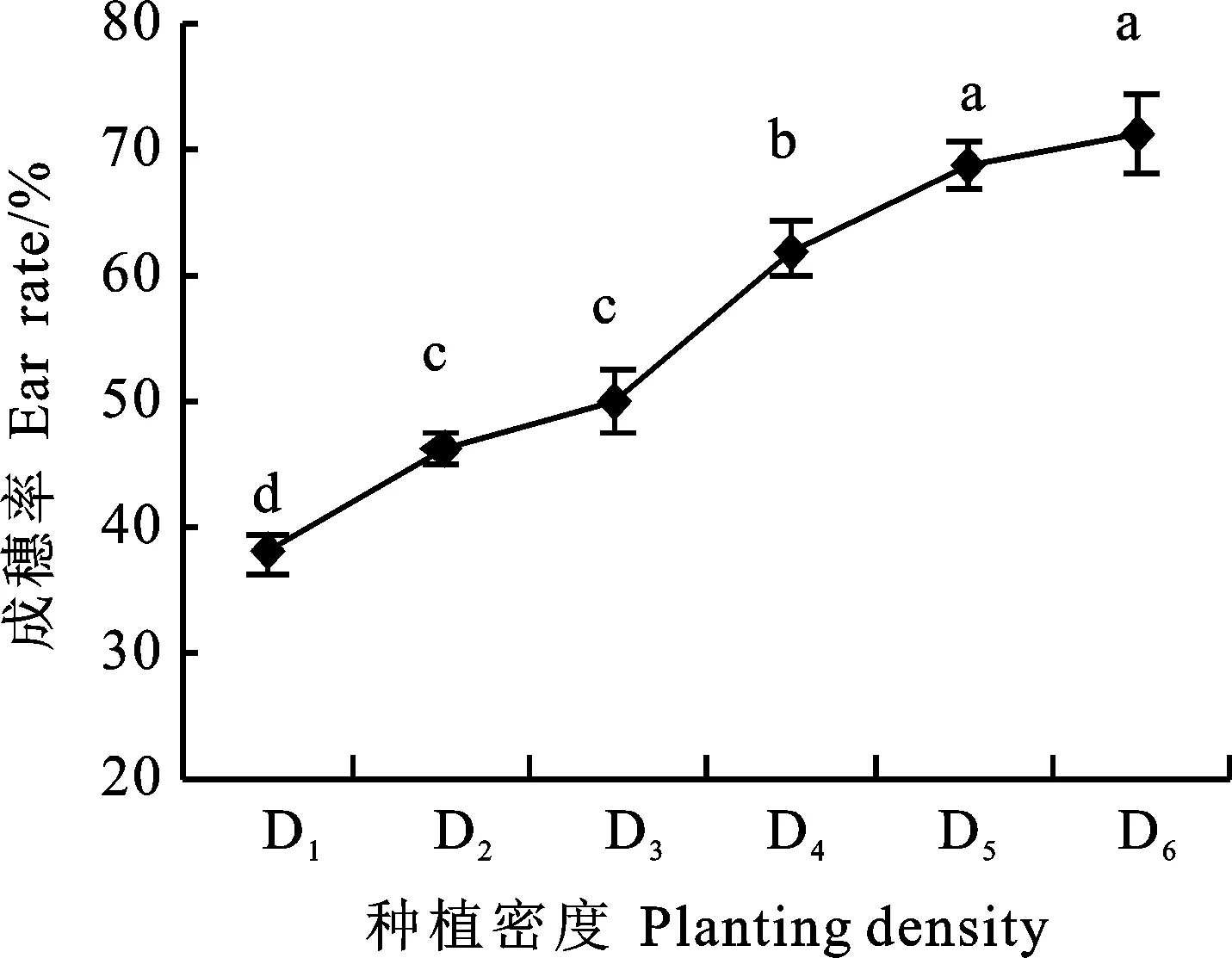

2.2 种植密度对燕麦群体数量、成穗率的影响

不同种植密度下燕麦生育期内总茎数均先增后降,在开花期达到高值(图2)。各时期总茎数总体上均随着种植密度的增加而增加。随着生育进程的推进,不同处理间总茎数的差距逐渐缩小,至开花期在600万~1 050万株·hm-2种植密度间差异不显著,而至成熟期,不同种植密度间总茎数差距再次增大。不同种植密度的燕麦生育期内分蘖数与总茎数的变化趋势一致,峰值也均出现在开花期(图3)。各生育时期分蘖数均随种植密度的增加而减少,处理间差异明显。成穗率随种植密度的增加而升高,不同处理间差异也明显(图4)。这说明种植密度增加会明显增大燕麦群体数量,并促进茎蘖成穗。

图柱上不同字母表示不同时期在 0.05 水平上差异显著。图3、图5和图6同。Different letters above the columns indicate significant difference at 0.05 level at different growth stages.The same in figure 3,figure 5 and figure 6.图2 不同种植密度的燕麦总茎数Fig.2 Total stems of oat with different planting densities

图3 不同种植密度的燕麦分蘖数Fig.3 Tiller number of oat with different planting densities

图4 不同种植密度的燕麦成穗率Fig.4 Ear rate of oat with different planting densities

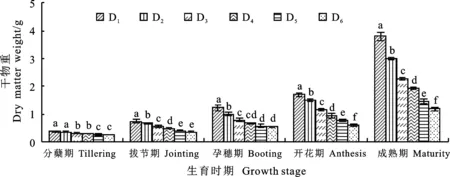

2.3 种植密度对燕麦干物质积累的影响

燕麦单株干重在整个生育期内均呈逐渐升高的趋势(图5)。随种植密度的增加,各生育时期的单株干重均逐渐降低,处理间差异明显。随着生育进程的推进,不同种植密度间单株干重差异逐渐增大,其中在成熟期300万株·hm-2密度(D1)下单株干重达到3.80 g·株-1,较其他处理提高了26.62%~217.23%。由图6可知,不同种植密度下燕麦群体干重均随生育进程而增加,开花期前增长较慢,开花期后迅速增加。随种植密度的增加,燕麦群体干物重在分蘖期至孕穗期逐渐增加,而在开花期和成熟期,群体干物重随种植密度的增加均呈先升后降趋势,均以750万 株·hm-2密度(D4)的群体干重最高。由此可见,增加种植密度可促进燕麦群体干物质积累,但会抑制单株干物质积累。

图5 不同种植密度的燕麦单株干物重Fig.5 Dry matter weight per plant of oat with different planting densityies

图6 不同种植密度的燕麦群体干重Fig.6 Population dry matter weight of oat with different planting densities

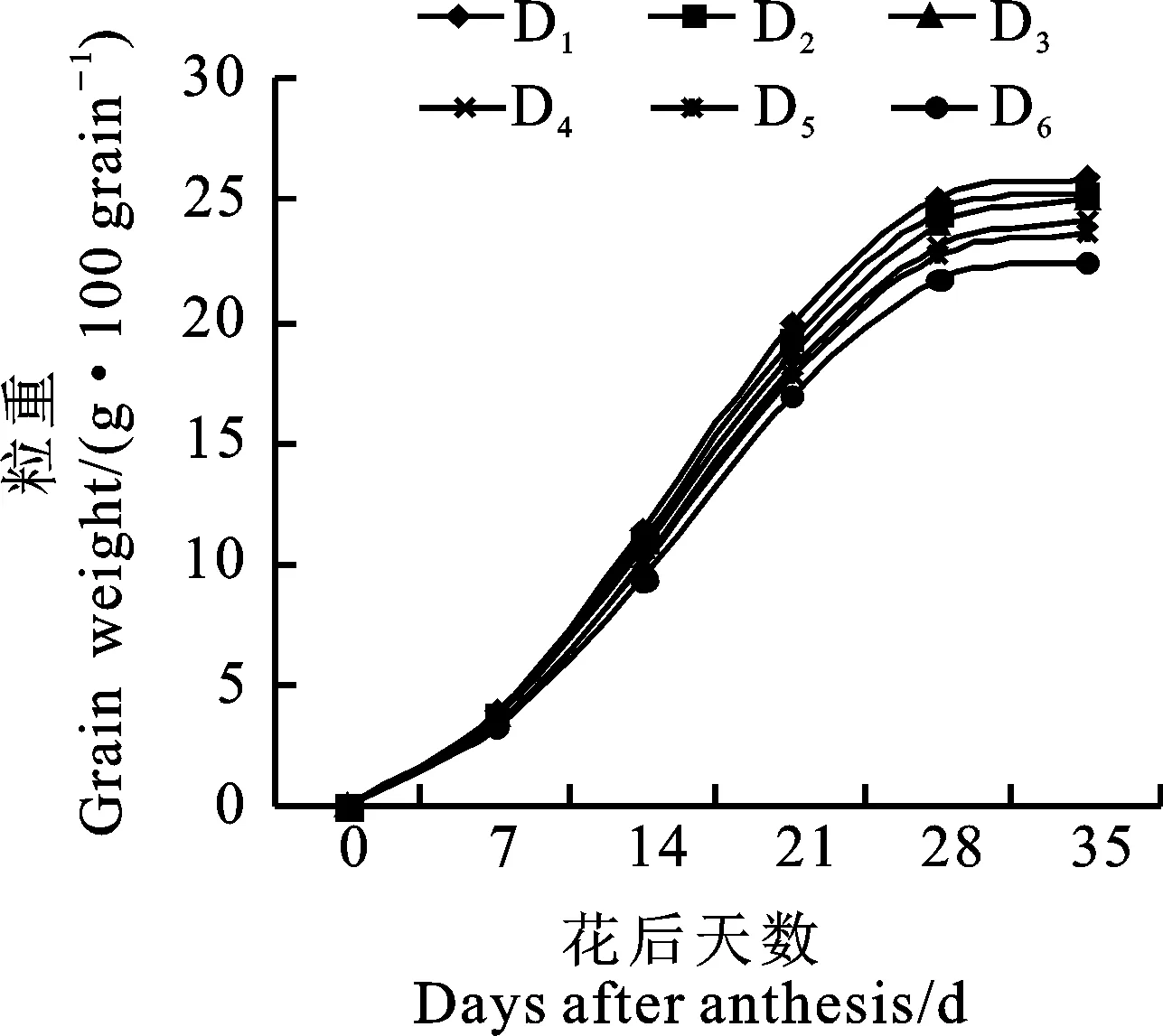

2.4 种植密度对燕麦籽粒灌浆特性的影响

2.4.1 不同种植密度下燕麦灌浆期粒重的变化

由图7可以看出,不同种植密度下,随着灌浆进程,燕麦粒重均呈“S”型曲线增加,且均在花后35 d左右籽粒达到干硬完熟状态,因此大致将灌浆过程可划分为渐增期(花后0~7 d左右)、快增期(花后7~21 d左右)和缓增期(花后21~35 d左右)3个阶段。燕麦籽粒形成后,粒重从花后 7 d开始明显增加,到花后28 d左右粒重增长趋于平缓。各时期的粒重均随着种植密度的增大而降低,在花后35 d时,300 万株·hm-2种植密度下粒重最高,较其他处理分别提高了2.51%~ 15.49%,处理间差异显著。

图7 不同种植密度的燕麦粒重Fig.7 Grain weight of oat with different planting densities

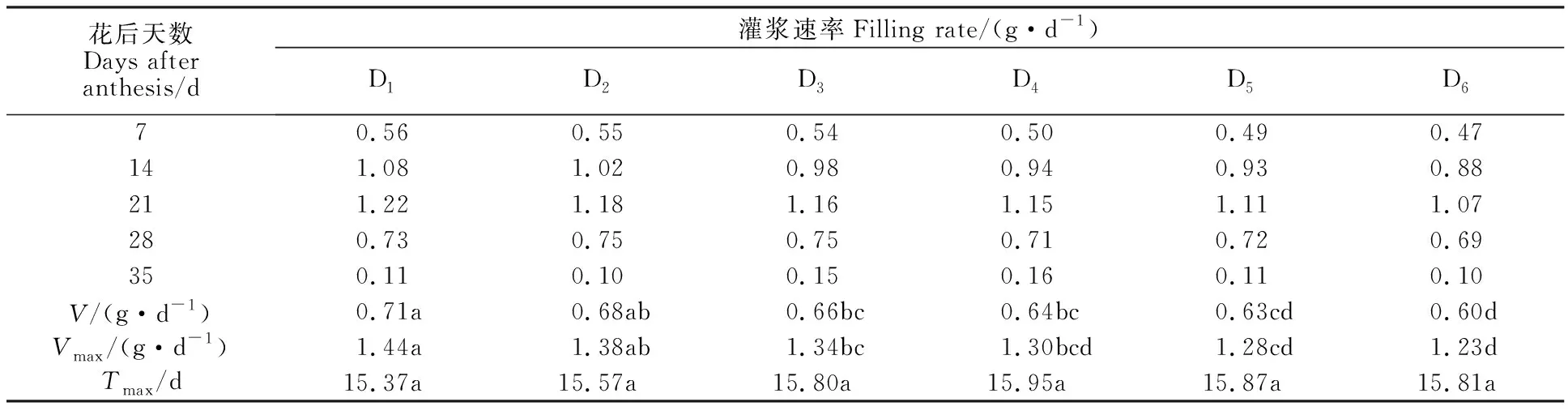

2.4.2 不同种植密度下燕麦灌浆速率的差异

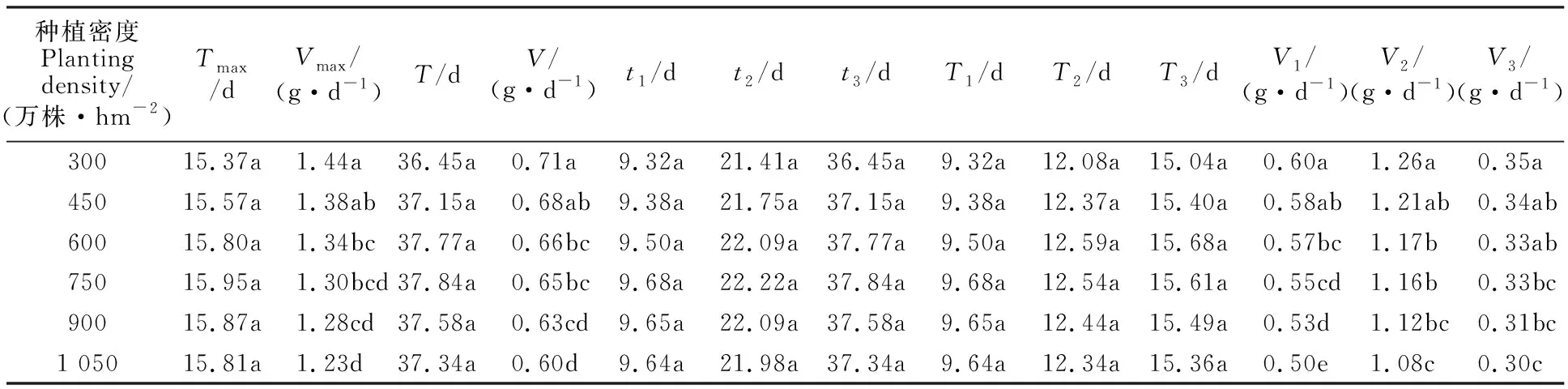

各种植密度下,随着灌浆进程,燕麦籽粒灌浆速率均呈先升后降趋势。种植密度对燕麦籽粒平均灌浆速率和最大灌浆速率影响显著,但对达到最大灌浆速率的时间影响不明显(表1)。随着种植密度的增加,籽粒平均灌浆速率和最大灌浆速率均逐渐降低;不同种植密度群体达到最大灌浆速率的时间基本一致,均在花后15 d左右。

表1 不同种植密度的燕麦籽粒灌浆速率Table 1 Grain filling rate of oat with different planting densities

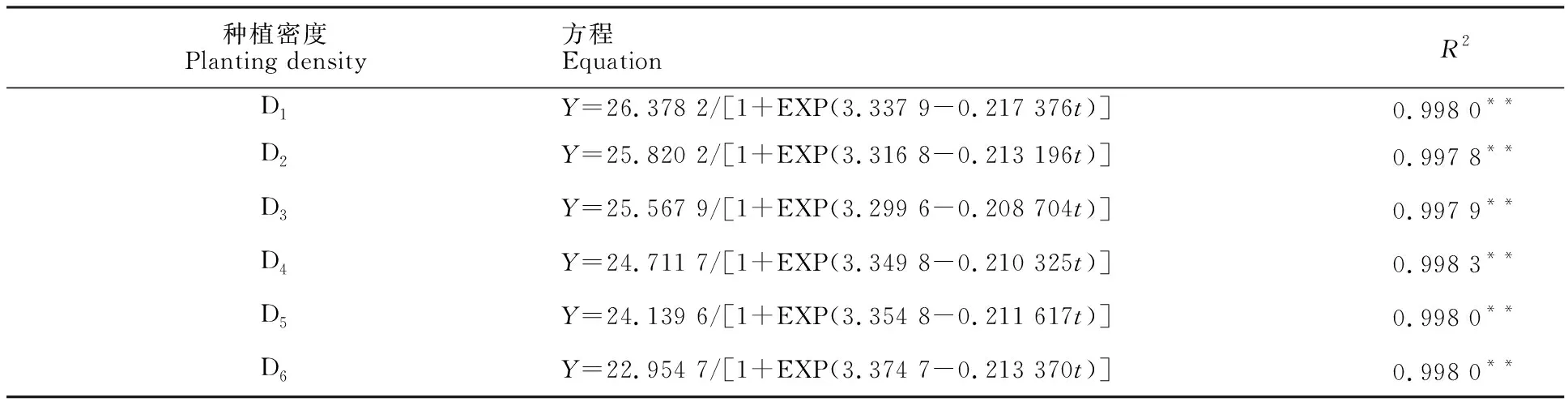

用Logistic方程对不同种植密度下燕麦籽粒灌浆进行拟合(表2),方程决定系数R2均在 0.99以上,达到极显著水平,这表明用Logistic方程对燕麦籽粒灌浆进程的拟合效果较好。

表2 不同种植密度的燕麦籽粒灌浆的拟合方程Table 2 Fitting equation of oat grain filling with different planting densities

从燕麦籽粒灌浆特征参数(表3)看,种植密度对最大灌浆速率Vmax、平均灌浆速率V、渐增期灌浆速率V1、快增期灌浆速率V2和缓增期灌浆速率V3影响显著,而对Vmax出现的时间Tmax、理论灌浆持续时间T、快增期开始时间t1、快增期结束时间t2、灌浆终期t3、渐增期持续时间T1、快增期持续时间T2和缓增期持续时间T3无显著影响。随着种植密度的增加,各速率参数(Vmax、V、V1、V2和V3)均逐渐降低。在推荐种植密度(600万株·hm-2)基础上,增加150万~300万株·hm-2对各速率参数影响不显著,但在密度从300万株·hm-2增加到600万株·hm-2时开始变化显著。

表3 不同种植密度的籽粒灌浆特征参数Table 3 Grain filling characteristic parameters with different planting densities

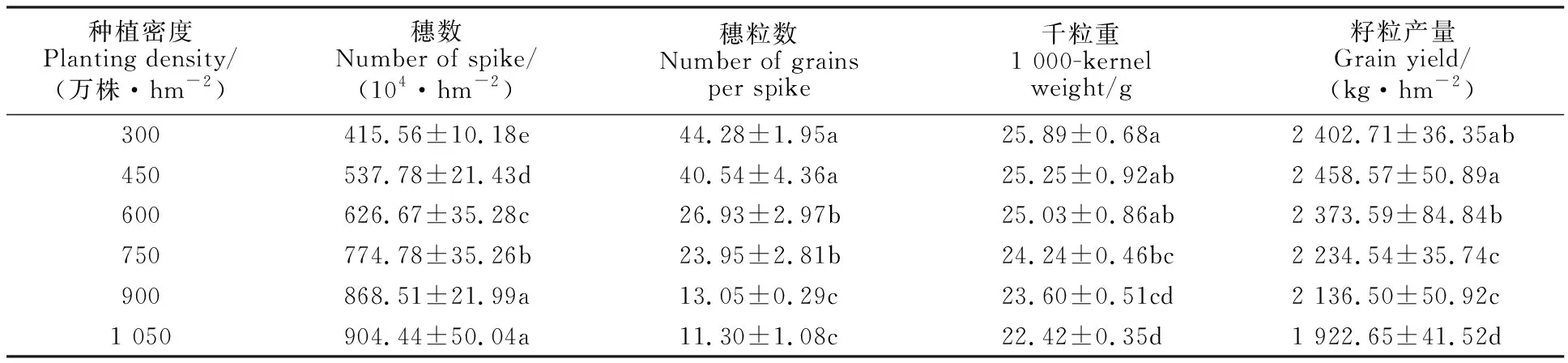

2.5 种植密度对燕麦籽粒产量及其构成的影响

由表4可知,种植密度对燕麦籽粒产量及其构成因素均有显著影响。随着种植密度的增加,燕麦籽粒产量呈先升后降趋势,以450 万 株·hm-2种植密度处理最高,但与300万株·hm-2种植密度处理差异不显著。穗数随种植密度的增加而增加,穗粒数及千粒重均随种植密度的增加而降低。这说明燕麦的种植密度不宜过高。

表4 不同种植密度的燕麦籽粒产量及产量构成因素Table 4 Grain yield and yield components of oat with different planting densities

3 讨 论

3.1 种植密度对燕麦形态特征的影响

燕麦的生长受其遗传特性、种植区域和栽培管理措施等多种因素影响[5-6]。种植密度是影响群体内个体植株生长资源占有量的主要因素,种植密度增加势必会引起相邻植株间生长资源的竞争加剧,进而对植株个体的生长发育带来影响。本研究中,燕麦株高、茎粗均随种植密度的增加而降低,这与肖雪君等[6]研究结果基本一致。研究表明,种植密度对小麦各生育时期的总茎数均有显著影响,且总茎数随种植密度的增加而增加[9],本研究也得到相似的结果。赵宏魁等[7]研究表明,种植密度增加后燕麦分蘖数显著降低。本研究结果与其基本一致,各生育时期燕麦分蘖数均随种植密度的增加显著降低。燕麦成穗率随种植密度的增加而上升,这与房 琴等[9]、蒋 进等[19]在小麦上的研究结果不同,这可能是与种植密度增加后其主茎数量的提升 有关。

3.2 种植密度对燕麦干物质积累的影响

干物质的积累是作物产量形成的基础。在本研究中,各生育时期燕麦单株干物质量均随种植密度的增加而降低,且随生育进程不同种植密度间差距逐渐增大,这与张向前等[10]研究结果基本一致,说明种植密度增加后燕麦植株个体的光合同化能力下降。群体干物质积累存在一定的密度效应,在一定种植密度范围内,群体干物质积累量随密度的增大而增加,但种植密度过大时群体干物质积累量会降低[9,11],本试验也得到相似的结果,在燕麦的开花期和成熟期均以750万株·hm-2种植密度下群体干物重最高,说明在种植密度为750万株·hm-2用作燕麦饲用干草的生产较为适宜。

3.3 种植密度对燕麦灌浆特性的影响

籽粒灌浆是光合同化产物由源向库运输的体现,千粒重是反映籽粒灌浆积累的指示性状[20]。在籽粒灌浆前期形成大库容,并在灌浆过程中向库容中调运充足的同化物质是保证籽粒质量和产量的重要基础[21]。Logisitic曲线具有明显的生物学意义,常被用来研究作物的灌浆特性[15,18]。在不同研究中,由于其品种特性、种植区域和栽培措施等因素的不同,研究结果也不尽相同[21-22]。有关种植密度与燕麦籽粒灌浆特性的相关研究目前尚少见报道。张定一等[22]研究认为,小麦千粒重的差异主要由灌浆速率高低所决定,而刘建华等[23]研究结果表明,小麦千粒重差异主要与灌浆持续时间长短相关。在本研究中,不同种植密度下燕麦千粒重的差异主要与灌浆速率的高低有关,这与张定一等[22]研究结果基本一致。雷钧杰等[24]应用Logistic方程对不同灌溉量下冬小麦籽粒灌浆过程进行模拟,认为提高最大灌浆速率有利于提高小麦千粒重。杨茹等[25]等研究表明,延长春小麦的快增期、缓增期以及整个灌浆期持续时间有利于提高千粒质量。本研究对不同种植密度下燕麦籽粒灌浆进程进行模拟,认为提高灌浆速率有利于增加燕麦千粒重。

3.4 种植密度对燕麦籽粒产量及产量构成因素的影响

适宜的种植密度下作物群体结构合理,群体与个体的发展矛盾得以缓解,产量构成因素间发展协调,从而提高产量[26]。以往研究表明,种植密度过高或过低均不利于小麦获得高产,种植密度过低会导致有效穗数少,而过高则导致群体透风透光变差,光能利用率下降,最终也难以获得较高的产量[9,27]。在本研究中,随着种植密度的增加,燕麦籽粒产量呈先升后降趋势,在300万~450万株·hm-2种植密度范围内籽粒产量逐渐增加,在450万~1 050万株·hm-2种植密度范围内籽粒产量逐渐下降,这与刘丽平等[28]、张克厚等[29]研究结果基本一致。本研究中,种植密度对燕麦籽粒产量构成因素均有显著影响,穗数随种植密度的增加而升高,穗粒数和千粒重随种植密度的增加而降低,这与房琴等[9]、訾妍等[30]在关于种植密度对小麦籽粒产量构成因素的影响研究结论基本一致。另外,在本研究中,种植密度在900万~ 1 050万株·hm-2范围内,穗数低于基本苗数,出现主茎空穗现象。可见,过度增加种植密度后,群体质量严重劣化,对燕麦成穗不利。

4 结 论

综合考虑种植密度对燕麦植株形态、群体质量、干物质积累、籽粒灌浆特性及籽粒产量的影响,在本试验条件下,白燕2号在松嫩平原西部地区籽粒和饲用干草生产的适宜种植密度分别为450万和750万株·hm-2。