全球价值链视角下中美贸易失衡的原因、测度和贸易利得分析

2020-03-24王武青苏庆义赵鑫铖

王武青,苏庆义,赵鑫铖

(1.中国社会科学院 a.研究生院,北京 102488;b.世界经济与政治研究所,北京 100732;2.云南大学 发展研究院,云南 昆明 650091)

一、引 言

改革开放以来,中国实行外向型的经济发展战略,对外贸易快速发展,出口在带动国民经济发展中发挥着重要作用。2001年加入世界贸易组织以来,中国对外贸易高速发展,美国成为中国重要的贸易伙伴国,中美贸易总额由2000年的640.44亿美元上升到2017年的5 883.24亿美元,年均增速为13.9%。但是,在贸易总额扩大的同时,中国对美国保持较高的贸易顺差,顺差额由2000年的391.06亿美元增长到2017年的2 779.69亿美元,年均增速12.2%,中美两国贸易失衡问题突显。近年来,随着美国国内贸易保护主义和逆全球化思潮兴起,中国对外贸易面临的不确定性增加。2018年以来,针对中国的又一轮“301调查”,特朗普政府不顾中方劝阻,单边发起新一轮的中美贸易争端,中美贸易失衡问题再度引发关注。

信息通信技术和交通运输的发展,加快了全球化进程。跨国公司不再局限在一国范围内,采用外包或者对外直接投资的方式,开始在全球进行产业链布局,相关生产工序集中在具有比较优势的国家或地区,进而形成规模经济。中间品贸易在全球贸易中的比重上升,成为当前国际贸易的重要特征。跨国公司的工作重心转向对产业链的控制,国内产业主要集中在产品研发和营销服务环节,比较有代表性的产品,如iPhone手机和波音飞机的生产。因此,以最终品为统计口径的传统贸易核算法,很难反映一国真实贸易利得,逐步被以中间品为统计口径的增加值核算法所取代,因此中美贸易失衡不能简单理解为美国在贸易中处于不利地位,自身贸易利益受损。本文从全球价值链视角对中美贸易失衡的原因、双边贸易差额和两国贸易利得进行分析,以增进对中美贸易失衡的理解。

二、文献综述

2001年自中国加入世界贸易组织以来,中国对美国保持较长时间的贸易顺差,贸易失衡逐步加剧。目前研究主要集中在两个领域:一是,以最终品为统计口径的传统贸易核算法;另一是,以中间品为统计口径的增加值贸易核算法。进入2000年以来,随着中间品贸易比重的上升,增加值贸易核算法得到较快发展,并逐步在国际贸易核算中占据主导地位。

在以最终品为统计口径的传统贸易核算法中,谢康等认为中美贸易失衡是由两国经济结构决定的。尽管中国在货物贸易领域保持贸易顺差,但在服务贸易领域,美国具有比较优势,对中国保持较高的贸易顺差额,两国货物贸易和服务贸易具有互补性。这一贸易格局符合两国的长期利益,不可能短期改变[1]。尹翔硕等通过对中美双边贸易、中国与东亚经济体贸易现状以及美国与东亚经济体贸易现状进行比较发现,中国对美国贸易顺差的扩大与东亚经济体向中国产业转移是分不开的,产业转移主要基于各国之间的比较优势[2]。沈国兵指出中美贸易失衡加剧的原因,主要在于美国国内严格的出口管制措施和对华实施的贸易制裁和技术禁运[3]。其他一些经济学者从统计口径不一致和香港转口贸易等方面对中美贸易失衡进行解释。

在以中间品为统计口径的增加值贸易核算法中,增加值核算法经历了一个较长时期的发展和完善过程。Hummels等最先做出了开创性的研究,首次提出了垂直专业化水平指数(VS),通过计算一国出口中进口中间品的比重来测算该国参与全球分工的垂直专业化程度[4]。但HIY方法建立在两个假设基础之上,与现实不符。第一,无论加工贸易还是国内消费品生产,均假定进口中间品投入比例相同。现实中,加工贸易中进口中间品投入比例往往比较高。为此,Koopman等提出了用于测算加工贸易中的国内增加值和进口增加值核算方法,妥善处理了这一问题。经验数据表明,中国出口产品中进口增加值占比约为50%,是HIY方法估值的两倍,外商投资企业出口产品中进口增加值比重高于国内企业[5]。第二,假设进口中间品全部在国外制造。现实中,本国出口的部分产品最终会折返回国内。为此,Koopman等对一国总出口进行完全增加值分解,分解过程妥善处理了增加值流向和重复计算项问题,有效解决了第二个问题。在此基础上,构建了全球价值链参与程度、全球价值链分工地位和显示性比较优势指数等指标[6-7]。此外,与HIY方法中进口增加值相对应,Johnson等构建了VAX比率公式,用于测算出口中的国内增加值占比,文中将增加值出口定义为在一个国家生产但在另一个国家被消费的国内增加值,采用增加值出口除以总出口的方式测算VAX比率值[8]。王直等人在Koopman等的一国总出口贸易流分解法基础上,提出了部门、双边和双边部门层面的贸易流分解方法,将两国间总出口分解成16项增加值之和,并将其归入增加值出口、返回国内增加值、国外增加值和纯重复计算项四类[9-10]。实证研究方面,王岚等使用单边和双边贸易增加值分解,测度了1995—2009年中美双边贸易,发现传统贸易统计高估了中美贸易失衡,贸易差额与贸易利益严重错配,中国在两国间贸易利益分配中处于不利地位[11]。

综上所述可知,由于以最终品为统计口径的贸易核算法,忽视了中间品贸易,随着中间品在国际贸易比重的提升,使得其测算结果不能准确反映国家之间的贸易额,本文采用以中间品为统计口径的增加值核算法。为测算中美双边贸易额,采用王直等人双边贸易分解框架[9-10]。本文的贡献在于刻画了中美等国之间的经贸关系,并分析其形成的原因。在分析中美贸易失衡的原因部分,首先对中国向美国出口中的国外增加值,按照国别和产业部门进行分解,以描述中美等国之间的经贸关系。然后,以计算机、电子产品和光学产品产业链与采矿和采石产业链为例,测算中美等国在其产业链中所处的位置,以分析其经贸关系形成的原因。此外,在测算中美贸易利得部分,本文考虑企业所有权属性,将属于外资部分的收益从国内增加值中剔除,在国内增加值基础上测算中国属权贸易利得[12]。

三、模型简介与数据说明

本部分采用王直等人双边部门层面的贸易分解框架,对双边贸易额进行分解,然后结合Koopman等的全球价值链地位和参与度指数,构建产业链分工特征指标、增加值出口指标和国内增加值指标[6,9-10]。

(一)模型简介

王直等人双边部门层面的贸易分解框架如下[9-10]:

考虑一般情形:假设有G个国家,每个国家有N个产业部门。

假设,中间商品消费为Zsr,最终商品消费为Ysr。

因此,S国到R国出口可表示为:

Esr=Zsr+Ysr=Asr*Xr+Ysr

已知,

总产出可以写成:

其中,Xr=LrrYrr+LrrEr,Lrr=(I-Arr)-1。

因此,S国向R国的出口Esr,可分解如下:

=VsBss(AsrXr+Ysr)+VrBrs(AsrXr+Ysr)+

(VsBss-VsLss)AsrXr)+(VrBrsYsr+VrBrsAsrLrrYrr)+

其中:第1~5项为被国外吸收的国内增加值(DVA),第6~8项为返回并被本国吸收的国内增加值(RDV),第11~14项为国外增加值(FVA),第9~10项为国内账户的纯重复计算(DDC),第15~16项为国外账户的纯重复计算(FDC)。

至此,本小节完成了从增加值视角对S国到R国的双边贸易额分解。

(二)指标构建

根据王直等人双边贸易分解框架和Koopman等的全球价值链地位和参与度指数,可以构建如下指标[6,9-10]:

1.产业链分工指标

(1)国外增加值指标

国外增加值指标为uEsr增加值分解公式中的11~14项,用于测算S国向R国出口中的进口增加值,用于测量全球产业链中的垂直专业化分工特征。

(2)全球价值链地位指数

GVC_Positionir是GVC地位指数,用于测算r国i产业部门处在全球产业链中的位置,该指数越大,表示r国i产业部门越处在产业链的上游位置,反之,则处在产业链的下游位置。

其中,i表示产业,r表示国家。Eir表示r国i产业部门的总出口;IVir表示r国i产业部门的间接增加值出口,用于测算r国i产业部门出口产品中有多少增加值被他国用作中间品投入;FVir表示r国i产业部门出口中的国外增加值,用于测算r国i产业部门出口中的国外中间品投入量。

(3)全球价值链参与度指数

GVC_Participationir为全球价值链参与度指数,用于测算r国i产业部门参与全球生产的程度。该指数越大,表示r国i产业部门全球产业链参与程度越高,全球产业链对于r国i产业部门发展越重要。

2.增加值出口指标

增加值出口指标为uEsr增加值分解公式中的1~5项,用于测算S国到R国的真实贸易出口额,增加值出口指标遵循Johnson等的概念,将其定义为在本国生产但在国外被消费的国内增加值。

3.国内增加值指标

(1)国内增加值指标

国内增加值指标为uEsr增加值分解公式中的1~8项,用于测算S国向R国出口的真实贸易利得。

(2)属权贸易利得指标[12]

属权贸易利得=国内增加值-国内增加值×中国向美国出口中外资企业出口额所占比重×外资企业中外资股权所占比重

(三) 数据说明

数据采用2016年世界投入产出表(WIOD2016),该表涵盖了43个国家和56个产业,时间跨度为2000—2014年。对属权贸易利得测算,本文借鉴王岚的方法,中国向美国出口中的外资企业出口额采用外商投资企业出口额乘以中国对美国出口额占中国对外总出口额的比重获得,数据来源于《中国统计年鉴》[12]。外资企业中外资股权所占比重采用港澳台资本和外商资本占中国实收资本比重获得,数据来源于《中国工业经济统计年鉴》,2004年外资股权比重数据缺失,采用2000—2014年的均值进行替代。各项指标借助MATLAB R2013b软件进行测算。

四、中美贸易失衡的实证研究

为分析中美贸易失衡原因,采用产业链分工指标,分析中美等主要国家的经贸关系,以及各国在全球产业链中所处的位置,测算结果如图1、表1、表2、表3和表4所示;为对中美贸易失衡程度准确度量,采用增加值出口指标,测算中美双边贸易差额,结果如表5所示;采用国内增加值指标,测算中美两国贸易利得,结果如表6和表7所示。

(一)中美贸易失衡原因分析

为分析中美贸易失衡原因,这里从中美双边贸易中的国外增加值入手,通过对国外增加值分解,分析中美等主要国家的经贸关系。

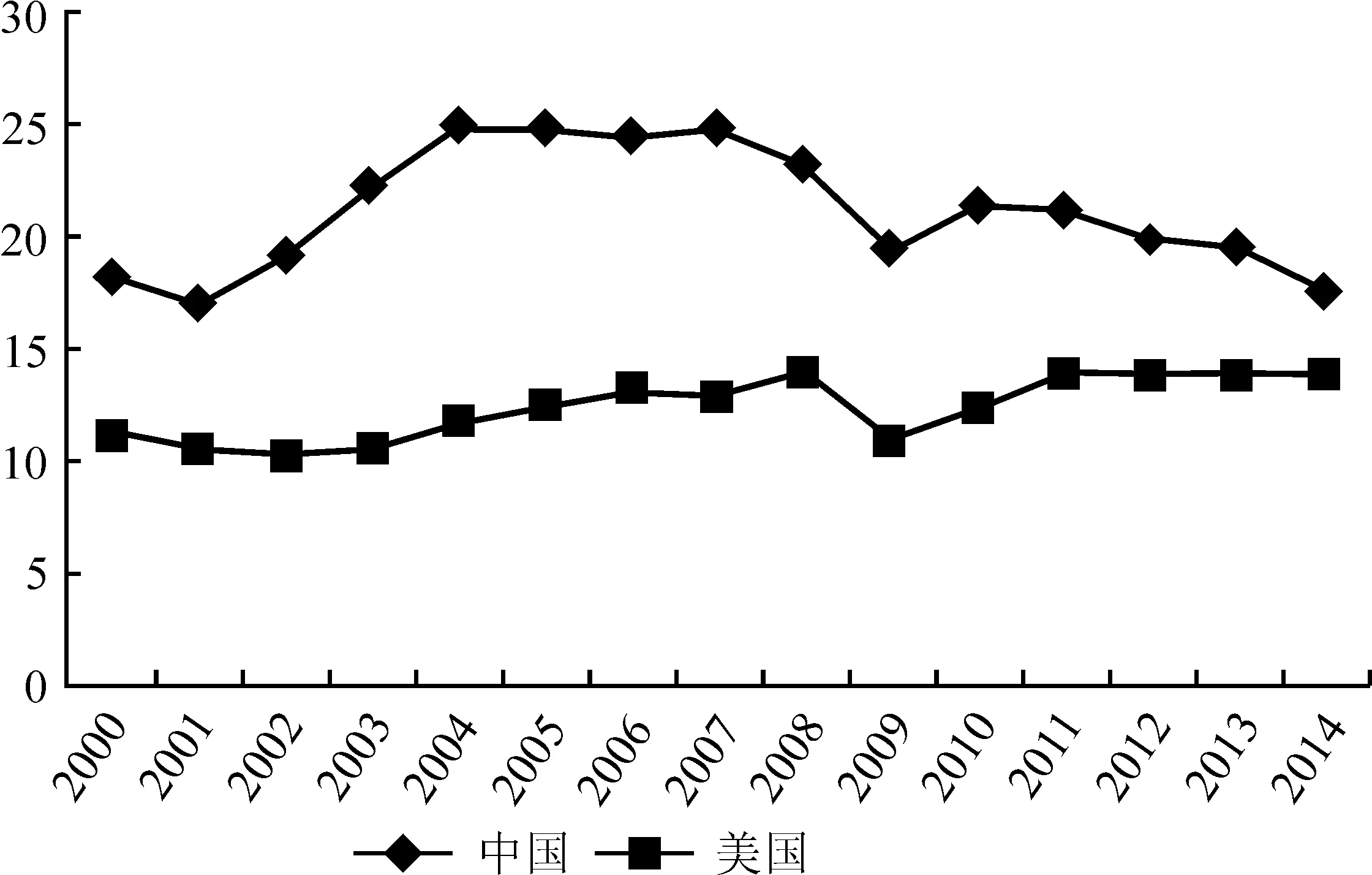

由图1可知,在中美双边贸易中,中国向美国出口的产品中国外增加值比重较高,2000—2014年间均远高于美国,2004—2008年间,国外增加值占总出口的比重高达25%,表明在中国向美国出口的产品中,有较高比重的中间投入品来自其他国家[13]。

图1 中美双边贸易中的国外增加值所占比重(%)图

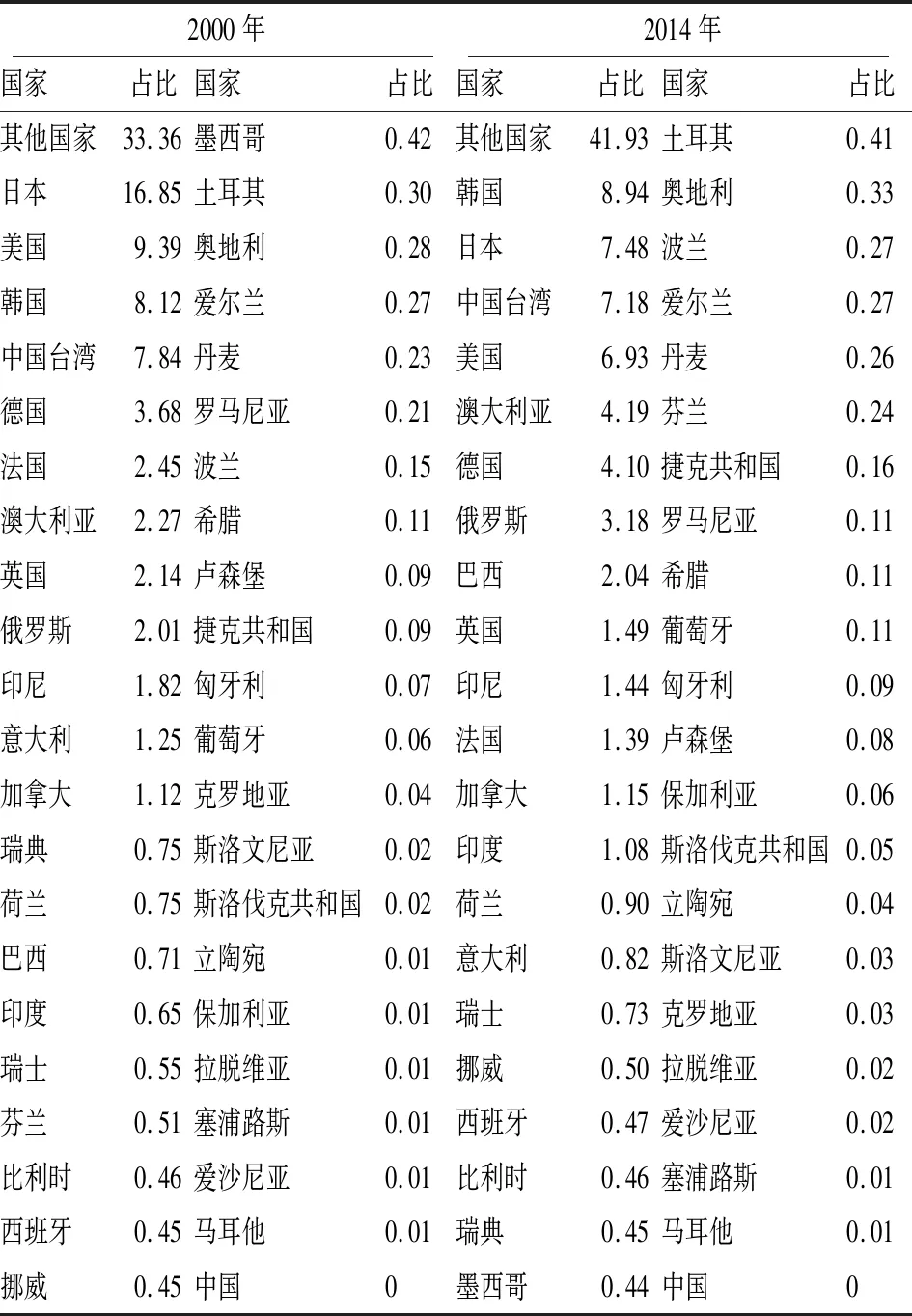

表1 各国在中国向美国出口的国外增加值中所占比重 单位:%

注:其他国家指除表中43个国家之外的世界其他国家和地区。

将中国对美国出口中的国外增加值按照国别或地区进行分解,如表1所示。在中国生产,并向美国出口的产品中,进口中间品主要来源于日本、韩国、中国台湾、美国、德国、澳大利亚和俄罗斯,2000年和2014年从七国输入的中间品占进口中间品的比重分别为50.16%和42.01%。此外,巴西在中美双边贸易中的参与度上升,2000—2014年间,从巴西输入的中间品占进口中间品的比重由0.71%上升到2.04%,位居第八位。可见,日本、韩国、中国台湾、美国、德国、澳大利亚、俄罗斯和巴西通过向中国出口中间品,间接与美国进行中间品贸易,日韩等八国与美国的中间品贸易额转移到中美双边贸易中,这是中国对美国贸易顺差额居高的一个重要原因。

为刻画中美与日韩等国的经贸关系,将日韩等八国向中国出口的中间品按照产业部门进行分解,如表2所示。本表只保留比重较高的前20个产业。可见,日本、韩国、中国台湾、美国和德国向中国出口的中间品主要为计算机、电子产品和光学产品,以及提供除汽车和摩托车以外的批发贸易服务,澳大利亚、俄罗斯和巴西向中国主要出口采矿和采石产品。此外,韩国向中国出口集中在化学品及化学制品,以及提供除汽车和摩托车以外的零售贸易服务;美国向中国出口集中在化学品及化学制品,以及提供法律会计、公司事务以及管理咨询服务;德国向中国出口集中在化学品及化学制品、电气设备和未另分类的机械和设备,以及提供法律会计、公司事务以及管理咨询服务;俄罗斯向中国主要提供除汽车和摩托车以外的批发贸易服务以及陆路运输和管道运输服务;巴西向中国主要提供作物和牲畜生产、狩猎以及相关服务。可见,在中国生产,并向美国出口的产品中,中国主要从日本、韩国、中国台湾、美国和德国进口关键零部件等中间品,从澳大利亚、俄罗斯和巴西进口矿石能源等中间品。

表2 2014年各国产业部门在中国向美国出口占其对华中间品出口额的比重 单位:%

为对中美与日韩等国经贸关系成因进行分析,本部分继续对中美与日韩等国在全球产业链中的分工特征进行研究。

将中美双边贸易按照产业部门进行分解,如表3所示。限于篇幅,本表只保留比重较高的前10个产业。可见,在中美双边贸易中,中国向美国出口的产品主要集中在计算机、电子产品和光学产品,2000—2014年间,计算机、电子和光学产品出口量占中国对美国总出口量的比重由25.79%上升到30.89%,对中美贸易失衡的形成发挥着重要作用。此外,由表2可知,日本、韩国、中国台湾、美国和德国向中国出口的中间品主要集中在计算机、电子产品和光学产品,而澳大利亚、俄罗斯和巴西向中国出口的中间品主要集中在采矿和采石产品。因此,本部分以计算机、电子产品和光学产品产业和采矿和采石产业为例,分析中美等主要国家在其全球产业链中的分工特征。

表4刻画了2014年中美等主要国家在计算机、电子产品和光学产品产业链和采矿和采石产业链中的分工特征。从计算机、电子产品和光学产品产业可知,中国台湾、日本、美国、俄罗斯和韩国的全球价值链地位指数均大于零,处在产业链的上游位置;澳大利亚和巴西的全球价值链地位指数最小,处在产业链的下游位置;中国和德国的全球价值链地位指数比较接近,且均为负,处在产业链的中游位置。根据全球价值链参与度指数定义可知,通过测算间接增加值和国外增加值占总出口的比重,来衡量一国某一产业部门在全球产业链中的参与程度。因此,处在全球产业链上游和下游的国家,其全球价值链参与度指数往往要大于处在全球产业链中游的国家。由表4可知,德国的全球价值链参与度指数大于中国,可知德国在产业链中处在中国的上游位置。

从采矿和采石产业可知,俄罗斯、澳大利亚和巴西的全球价值链地位指数均大于零,处在产业链的上游位置;德国、日本、韩国和中国台湾的全球价值链地位指数均小于-1,处在产业链的下游位置;美国和中国的全球价值链地位指数在-1到0之间,处在产业链的中游位置。此外,巴西、俄罗斯和澳大利亚的全球价值链参与度指数均处在0到0.5之间,说明处在其产业链下游的国家将矿石能源主要用于国内消费。

综上所述可知,全球产业链分工与中美等主要国家的经贸关系是一致的。中美与日韩等国经贸关系的形成,与全球产业链分工是密切相关的,中美等主要国家在计算机、电子产品和光学产品产业链和采矿和采石产业链中所处的位置,决定了中间品在国家之间的贸易流动方向。因此,全球产业链分工导致中间品贸易在国家间流动,是中国对美国贸易顺差额居高的一个重要原因。

表3 中美两国各产业部门在双边贸易中所占比重 单位:%

表4 2014年中美等国在产业链中的地位与贸易度指数

(二)中美贸易失衡测算

考虑到中间品贸易在国家之间的流动,本部分采用增加值出口指标,测算中美双边贸易差额,如表5所示。在中美双边贸易中,中国处于贸易顺差,贸易顺差额由2000年的308.32亿美元上升到2014年的1 847.81亿美元,增速为13.64%,中美贸易失衡呈现加剧趋势。与传统的总值贸易统计相比,2000—2014年间,增加值贸易差额占总值贸易差额的比重均值约为74.36%。可知,传统的总值贸易统计严重高估了中美贸易差额。

表5 中美双边贸易差额 单位:亿美元

(三)中美贸易利得测算

同理,由于中间品贸易在全球盛行,采用国内增加值指标测算中美两国贸易利得,如表6所示。在中美双边贸易中,中国贸易利得由2000年的413.98亿美元上升到2014年的2 788.60亿美元,增速为14.6%;美国贸易利得由2000年的108.93亿美元上升到2014年的949.03亿美元,增速为16.72%,中美两国在中美双边贸易中获利均呈现逐年增长趋势,且中国贸易利得高于美国。从国内增加值占总出口的比重可知,2000—2014年间,中国国内增加值占比均值约为76.76%,美国国内增加值占比均值约为86.07%,美国获利能力远高于中国。

表6 中美两国贸易利得 单位:亿美元

表7 中国向美国出口中的属权贸易利得

资料来源:(http://www.wiod.org),《中国工业经济统计年鉴》和《中国统计年鉴》。

此外,与美国相比,中国国外增加值比重较高,呈现加工贸易特征。因此,本部分继续对中国贸易利得按照企业所有权分解,将归于外资部分的收益从中国贸易利得中剔除,如表7所示。将国内增加值中属于外资部分剔除后,中国的属权贸易利得仍呈现逐年上升的趋势,但贸易利得大幅度降低,贸易利得占出口额的比重均值约为47.39%。可见,在中国向美国出口的产品中,有较高比重的贸易收益为外资所得,中国贸易利得被严重高估。中国出口额较大,与发达国家向中国产业转移是分不开的,外商直接投资是造成中美贸易失衡的重要原因。

综上所述可知,在中美双边贸易中,中美两国都获利,这是一种多方共赢的结果。新一届美国政府的贸易保护政策,鼓励制造业和就业岗位回流美国,并不是一个明智的选择。

五、结论与启示

为对中美贸易失衡问题进行研究,采用以中间品为统计口径的增加值贸易核算法,分别对中美贸易失衡的原因、双边贸易差额和两国贸易利得进行实证研究,得到以下结论:

第一,中国向美国出口的产品中,有较高比重的中间品来自其他国家。在中美双边贸易中,中国向美国出口的产品中,国外增加值占比较高,通过对国外增加值按照国别和产业部门分解可知,中美两国与主要国家存在如下经贸关系:在中国生产,并向美国出口的产品中,中国主要从日本、韩国、中国台湾、美国和德国进口关键零部件等中间品,从澳大利亚、俄罗斯和巴西进口矿石能源等中间品。日本、韩国、中国台湾、美国、德国、澳大利亚、俄罗斯和巴西通过向中国出口中间品,间接与美国进行中间品贸易。

第二,全球产业链分工是中美等主要国家经贸关系形成原因。为分析中美等主要国家经贸关系成因,本文以计算机、电子产品和光学产品产业和采矿和采石产业为例,测算中美等主要国家在其全球产业链中的分工地位。从计算机、电子产品和光学产品产业可知,中国台湾、日本、美国、俄罗斯和韩国处在产业链的上游位置,澳大利亚和巴西处在产业链的下游位置,中国和德国处在产业链的中游位置。从采矿和采石产业可知,俄罗斯、澳大利亚和巴西处在产业链的上游位置,德国、日本、韩国和中国台湾处在产业链的下游位置,美国和中国处在产业链的中游位置。可见,全球产业链分工与中美等主要国家的经贸关系是一致的,中美与日韩等国经贸关系的形成,与全球产业链分工是密切相关的,全球产业链分工导致的中间品贸易在国家之间流动,是中国对美国贸易顺差额居高的重要原因。

第三,传统的总值贸易统计严重高估了中美贸易差额。本文采用增加值出口指标,测算中美双边贸易差额。可知,在中美双边贸易中,中国处于贸易顺差,贸易顺差额由2000年的308.32亿美元上升到2014年的1 847.81亿美元,与传统的总值贸易统计相比,2000—2014年间,增加值贸易差额占总值贸易差额的比重均值约为74.36%,传统的总值贸易统计严重高估了中美贸易差额。

第四,中美两国贸易利得均逐年增长,且美国获利能力远高于中国。本文采用国内增加值指标,测算中美两国贸易利得。可知,在中美双边贸易中,中美两国贸易利得均呈现逐年增长趋势,且中国的贸易利得高于美国,2014年中国贸易利得为2 788.60亿美元,美国贸易利得为949.03亿美元。但从国内增加值占总出口的比重可知,美国获利能力远高于中国,2000—2014年间,中国国内增加值占比均值约为76.76%,而美国国内增加值占比均值约为86.07%。考虑到企业所有权归属,将归于外资部分的收益从国内增加值中剔除,可知中国属权贸易利得大幅度降低,贸易利得占出口额的比重均值约为47.39%,中国贸易利得被严重高估,出口额中有相当大的比重为外资所得。

基于上述结论,可以得到以下政策启示:

第一,中美贸易失衡是由全球产业链分工导致的,这是一种多方共赢的结果。从中美贸易失衡的原因分析可知,中美等主要国家处在全球产业链中的不同位置,中国从日韩等主要国家进口中间品用于产品生产,并最终向美国出口销售,因此处在产业链中的所有国家均获利,这是一种多方共赢的结果。中美贸易失衡的一个重要原因,是全球产业链分工导致的中间品贸易在国家之间流动,短期内全球产业链分工格局难以改变,因此美国对中国的指责是不成立的。

第二,增加值核算法提供了一种解决中美贸易争端的新视角。由于中间品贸易在国家之间流动,且规模较大,传统的总值贸易统计方法,严重高估了中美贸易差额,也掩盖了全球产业链分工事实。此外,考虑企业所有权属性,中国的属权贸易利得大幅度降低,出口额中有相当大的比重为外资所得,中国贸易利得被严重高估。因此,在处理中美贸易争端问题时,增加值贸易核算法提供了一种有效解决争端的新视角。

第三,促进国内产业结构由价值链的中低端位置向中高端位置攀升。中美两国处在全球价值链中的不同位置,尽管中美两国贸易利得均呈现逐年增长趋势,但中国对美国出口呈现加工贸易特征,国外增加值比重较高,获利能力远低于美国,国内的产业结构有待提升。因此,中国应该深化国际合作,促进国内产业结构由价值链的中低端位置向中高端位置攀升。