金刻本《南丰曾子固先生集》小识

2020-03-20刘明

刘明

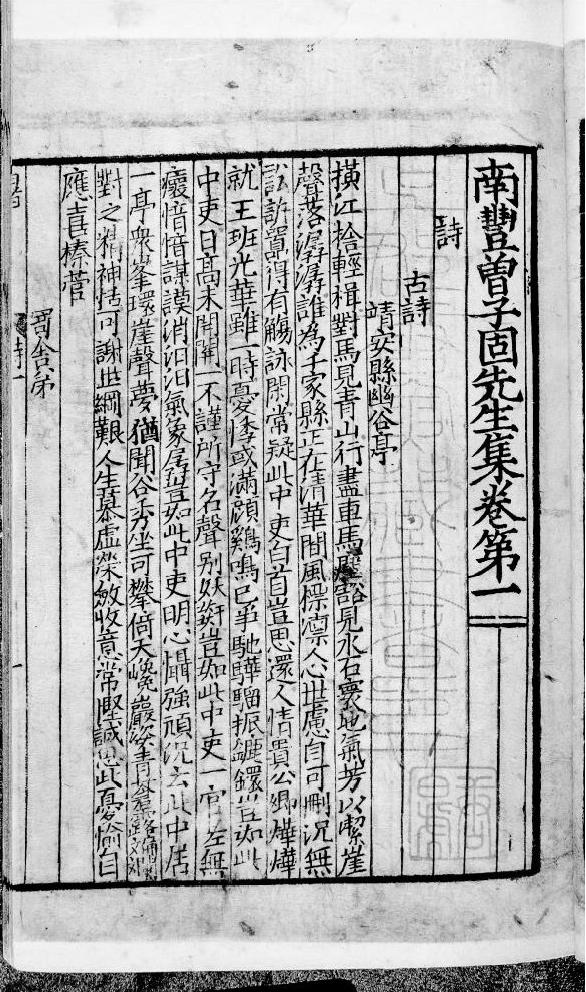

国家图书馆藏金刻本《南丰曾子固先生集》(如右图所示),系清宫天禄琳琅旧藏。其行款版式为十五行二十六字,白口,左右双边,单鱼尾或无鱼尾。版心上镌千字文(或不镌),中镌所载诗文的文体之称和卷次(如“诗一”)及叶次。卷端题名大字占两行,题“南丰曾子固先生集卷第一”。卷首有北宋元丰八年(1085)王震《南丰曾先生文集序》。全集凡三十四卷,分诗、杂文、杂说、杂议、论、策问、表、书、启、序、记、行状、墓志、词疏和祭文诸体。该集惟见《天禄琳琅书目后编》著录,传世孤罕,赵万里称:“字画刚劲,世无二帙,可称平水本上乘。”(《中国版刻图录》,下引同)洵为难得金刻佳本。

曾巩集之编,《宋史》本传未述及,《直斋书录解题》称:“案韩持国为巩《神道碑》,称《类稿》五十卷、续四十卷、《外集》十卷,本传同之。”此处的“本传”当指《四朝国史》(《直斋书录解题》著录,《四库全书总目》误称“《宋史》本传亦同”)中的曾巩传。韩持国即韩维,所撰《朝散郎试中书舍人轻车都尉赐紫金鱼袋曾公神道碑》(载文渊阁《四库全书》本《南阳集》卷二十九)云:“其先鲁人,后世迁豫章,因家江南,其四世祖延铎始为建昌军南丰人。”“平生无所好,唯藏书至二万卷,皆手自雠定。又集古今篆刻为《金石录》五十卷……既没,集其遗稿为《元丰类稿》五十卷、《续元丰遗稿》四十卷、《外集》十卷。”又曾肇(曾巩之弟)《子固先生行状》亦称:“既殁,集其稿为《元丰类稿》五十卷、《续元丰类稿》四十卷、《外集》十卷。”(载《曲阜集》卷三)均未提及辑编者之名。冠以“元丰”之称,当明编集之年,而非所收诗文作年。《四朝国史》本传所述当即据自《神道碑》或《行状》,知曾巩集之编乃卒后所为,且编在元丰间。至南宋初,似惟存《类稿》五十卷,即《郡斋读书志》著录本。《遂初堂书目》同(不题卷数)。《四库全书总目》遂称:“至南渡后,《续稿》《外集》已散佚不传。”而南宋初撰《东都事略》所载曾巩传,称:“有文集曰《元丰类稿》五十卷、《外集》十卷。”似抄录旧传不全有脱略,抑或当时尚存《外集》,不得而知。

陈振孙《直斋书录解题》著录本有《类稿》五十卷、续四十卷和《年谱》一卷,云:“王震为之序,《年谱》朱熹所辑也。”“及朱公为谱时,《类稿》之外但有《别集》六卷。以为散逸者五十卷,而别集所存其什一也。开禧乙丑(1205)建昌守赵汝砺、丞陈东得于其族孙潍者,校而刊之,因《碑》(即《神道碑》)《傳》(即《四朝国史》曾巩传)之旧定著为四十卷。然所谓外集者又不知何当,则四十卷亦未必合其旧也。”则著录者即开禧元年赵汝砺刻本,刻在建昌(今江西南城)。赵汝砺本所载的王震序,据此金刻本云:“客有得其新旧所著而裒录之者,余因书其篇首云。”序末署“宋元丰八年季春三月朔日中书舍人王震序”。知赵汝砺本祖述北宋元丰间王震序题编本。王震序题“南丰曾先生文集”,未言卷数。但序撰在元丰八年,据曾巩之殁仅有两年;且据《宋史》本传,王震字子发,任馆阁校勘等职。疑王震即曾巩集一百卷本的编者,所谓“客有得其新旧所著而裒录之者”乃托词。朱熹撰《年谱》一卷今佚,有《南丰先生谱序》云:“公书或颇有岁月,参以史氏记及他书旧闻,次之著于篇。”(该序载明嘉靖王忬刻本《南丰先生元丰类稿》中,不题撰者姓名,亦不载《南丰先生谱》)朱熹撰《年谱》时,所见除五十卷本《类稿》外,仅有六卷本《别集》。据陈振孙称:“以为散逸者五十卷(指《续类稿》和《外集》),而别集所存其什一也。”推测该《别集》之编,乃《续类稿》四十卷和《外集》十卷两者残存诗文的合编本。开禧元年,赵汝砺和守丞陈东自曾巩族孙曾潍手中得曾集,校刊为题“续稿”四十卷者。李致忠先生称此《续类稿》四十卷,已非北宋《续元丰类稿》旧第,而是“经过赵汝砺、陈东依据曾氏族孙曾潍所存,参照《神道碑》所记四十卷旧有格局重新加以编定的”(参《中华再造善本总目提要》之“元丰类稿”条)。总之,陈振孙著录本相较于《神道碑》和《行状》所记,增益《年谱》一卷,《外集》十卷阙之。虽非北宋本之旧,曾巩大部分诗文尚存。

降至元代,《宋史·艺文志》著录《元丰类稿》五十卷,又《别集》六卷、《续稿》四十卷,则合《直斋书录解题》提及的六卷本《别集》与赵汝砺刻本而成。惟不著录《年谱》,疑元初已佚。元人刘埙《南丰先生学问》称,“近得《续稿》四十卷”,为元代有《续稿》传本之证。然元大德八年(1304)丁思敬刻本,惟有《类稿》五十卷,似《续类稿》其时已不存。按何乔新《书元丰类稿后》(载《明文海》卷二百三十六)云:“元季又亡于兵火,国初惟《类稿》藏于秘阁,士大夫鲜得见之。”《四库全书总目》亦称:“元季兵燹,其本又亡。”指四十卷本《续稿》明初不传,惟存五十卷本《类稿》。但李玑《重刻曾南丰先生文集序》(载《明文海》卷二百四十八)却云:“《类稿》刻久矣,《续稿》《外集》,成化间刻之于本邑。”似乎《续稿》和《外集》又并未失传。然检现存自元丁思敬刻曾集以来诸传本,均未载《续稿》和《外集》,疑此说不确,《四库全书总目》即称:“今所存者惟此五十卷而已。”此为曾巩集自北宋有编本以来的大致流传脉络。

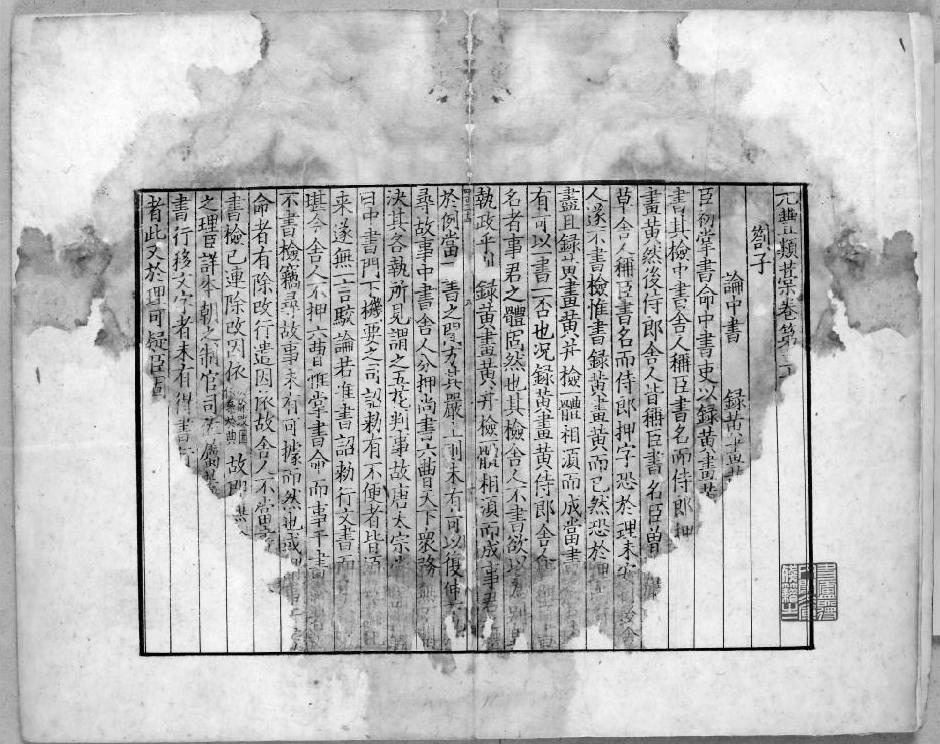

宋代有曾集之刻,除此金本外,尚有两种。第一种是残本,据傅增湘《藏园群书经眼录》及《藏园群书题记》等的记录,张允亮藏有四叶,即卷四十三之第五十五至五十八叶,现藏北京市文物局。许宝蘅藏有两卷(后归康生),即第三十一至三十二两卷,也基本是残叶,北京中贸圣佳拍卖公司2016年秋拍曾拍出(如下图所示)。两者均属清内阁大库旧藏,行款版式为十二行二十至二十五字不等,白口、左右双边,无鱼尾,或双鱼尾。版心上镌本版字数,中镌“南八”“八”“南丰八”“南九”等及叶次,下镌刻工,有俊、余和江浩(?)等(此据许宝蘅藏本)。文中有夹注,行间异文旁注“某一作某”。卷端题“元丰类稿卷第三十□”。傅增湘称:“此雕工风气审之,似是江右刊本。”(《藏园订补郘亭知见传本书目》)若刻工果为“江浩”,又见于宋淳熙二年严陵郡庠刻本《通鉴纪事本末》中,严陵即今浙江建德。且刻风相近,疑该残宋本为严州刊本。傅氏还着重指出此残本的文献价值,云:“卷四十三之尾,其《张久中墓志铭》后又刻一首,文字大异,是一文两刻之别”,“卷三十二《论中书录黄札子》‘恐于理未安句下脱二十二字,此外词句小异者,亦触目皆是。其‘一作某某以小字注于本句旁,为宋刊本中之创例”。如卷三十二《论中书录黄画黄舍人不书检》中残本作“而侍郎押字,恐于理未安,□□□人遂不书检,惟书录黄、画黄而已,然恐于□□□□尽”句,元丁思敬刻本作“而侍郎押字,恐于理尚有未尽”,的确脱二十二字。至于附刻校记者,如卷三十一《请访问高骊世次》“聖歷中”之“歷”字旁注“歷一作曆”,丁思敬本作“曆”。卷三十二《申明保甲巡警盗贼》“委官点磨”之“磨”字旁注“磨一作检”,丁思敬本作“磨”。同卷《存恤外国人请著为令》“遭罹祸乱”之“祸乱”两字旁注“一作祸患”,丁思敬本作“祸乱”。即此数残叶,便足见其订正脱漏和校勘异文的价值。

此外,残宋本还有三点值得注意。其一,版心题“南”或“南丰”,当为曾巩全集的简称,与王震序题“南丰曾先生文集”相合。南宋也有“曾南丰集”之称,如吴曾的《能改斋漫录》。其二,版心所题的“八”或“九”,当指卷第所在的册次。这种版心题册次的现象在宋本中极为罕见,所知者惟日本宫内厅书陵部藏北宋本《通典》如此,但格式有异,是题“第几册”(如“第一册”)。其三,页码采用以册为单位连号的编排方式,即每册内所收各卷页码相连,不因卷次而另起叶。根据是张允亮所藏卷四十三的四张残叶,叶码是五十五至五十八。以丁思敬刻本同卷为据,该本为半叶十行二十字,卷四十三共计十余叶。而残宋本半叶十二行二十至二十五字不等,却达五十余叶显然不可能,推断卷四十三所在的第九册内各卷连号。此种现象与国家图书馆藏北宋刻本《范文正公文集》相同,则残宋本当源出北宋旧本曾巩集(当即《神道碑》《行状》所记者)。傅增湘称:“虽零缣断璧,要为海内孤帙。”实可藉以窥见北宋本曾集之貌,且可正今传本之讹,鲁壁灵光,诧为惊人之物!

第二种是《曾南丰先生文粹》,赵万里称:“宋讳缺笔至敦字……此书当是南宋中叶婺州刻本。各篇有出《南丰类稿》外者,文字亦较元明刻本《类稿》为胜。”据讳字《文粹》若果为光宗时所刻,既有《元豐类稿》不载之篇,似可推证南宋初以来《续类稿》及《外集》并未亡佚,只是晁公武和尤袤未及见(故书目不著录)。傅增湘称该宋本“脱误颇甚”(《藏园群书经眼录》),但对于印证《元丰类稿》之外曾巩诗文集的流传情况不无佐证之益。

此金刻本《南丰曾子固先生集》是宋代刊刻的第三种曾巩集,《天禄琳琅书目后编》著录为宋“建阳巾箱本”。赵万里审定为“金刻本”,称:“版式刀法纸墨与潘氏滂喜斋旧藏《云斋广录》如出一辙,盖同为金中叶平水坊本。周密《志雅堂杂抄》称此类书为‘北本。”该本的底本是宋本,许逸民先生称:“书中遇‘宋‘太宗‘皇帝‘天子‘朝廷等字,皆前空一格。”(《中华再造善本总目提要》之“南丰曾子固先生集”条)赵万里则据其版式与南宋绍兴二十二年(1152)荣六郎重刻北宋汴梁坊本《抱朴子》相似,称:“源出北宋旧椠,可以想见。”该本收文一百八十七篇,见于《元丰类稿》者一百十七篇,见于清顾崧龄辑曾巩《集外文》者十六篇,“其余五十四篇尽取之于《续稿》,为前人所未见”(余嘉锡《四库提要辨证》)。其实也有可能取自《外集》,推测底本据自在北方流传(北宋亡后)的北宋旧本曾巩集。检书中“弦”“泫”“弦”“惊(驚)”“警”“贞”诸字阙笔,照旧保留底本中的讳字,而不及南宋帝讳,也印证底本具备“北宋本”的属性。又版心上端镌刻“暑”“地”“宙”“天”“日”“玄”“月”“洪”等千字文编号,同样保留的是底本即北宋旧本曾巩集的特征。值得注意的是,这些千字文号只是一小部分,且并不遵循顺序,推测该本的诗文编次并未遵循底本之貌,而是选编。《天禄琳琅书目后编》称“与元大德丁思敬所刻《元丰类稿》序次多寡迥异”,恰可为选编之证。检该本中的“天”字号是“论”(如卷第十一《唐论》),按道理底本的“天”字号大致对应卷一的内容,然丁思敬刻本《元丰类稿》(应保留北宋以来《元丰类稿》的旧貌)的卷一是“诗”,并不一致,金本镌刻千字文号的问题仍需研究。

书中钤“唐白虎”“吴郡唐寅藏书印”“休宁朱之赤珍藏图书”“正气堂”“谦牧堂藏书记”“兼牧堂书画记”“乾隆御览之宝”“天禄琳琅”“天禄继鉴”“五福五代堂宝”“八征耄念之宝”“太上皇帝之宝”“元方藏书”“曾在赵元方家”诸印,明唐寅旧藏。入清经朱之赤、揆叙所藏,后入藏清宫天禄琳琅。民国间散出后为赵元方收得,新中国成立初年,捐献北京图书馆。