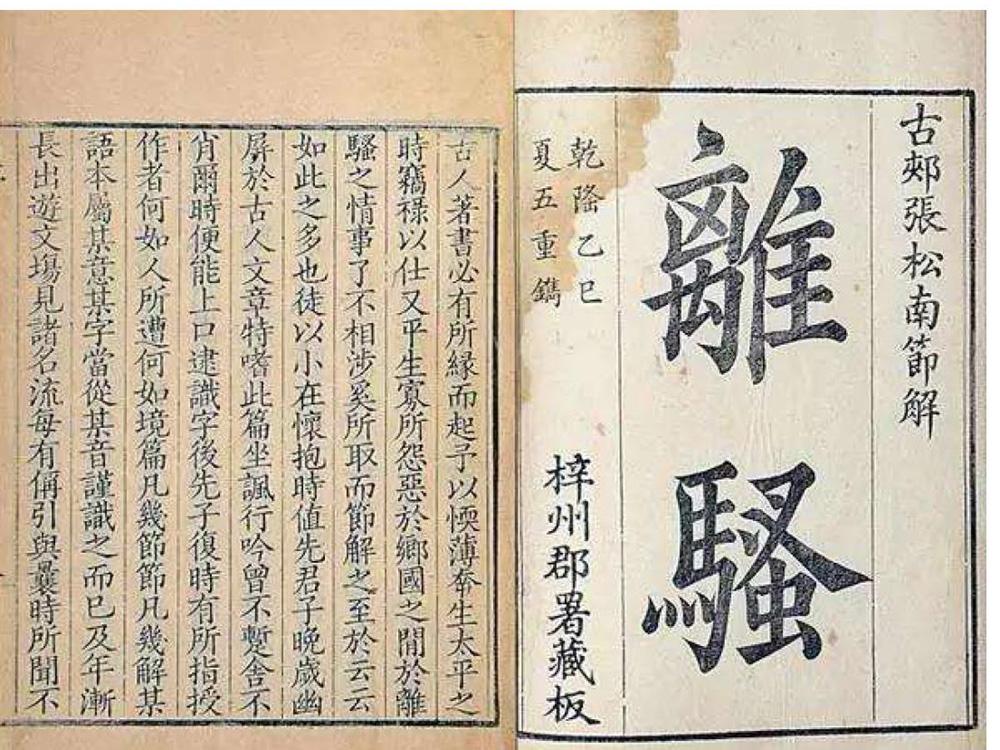

《离骚》的象喻范式与文化内蕴

2020-03-15王晨

王晨

摘要:《离骚》不但借助了香草之喻和美人之喻,还借助了男女君臣之喻和求女之喻,通过整体思考和逐步递进,构建了一条借弃妇喻逐臣、借男女喻君臣的象喻系统,该系统不但具备庞大性,还具备统一性,可以使物象世界与观念世界的深层契合全面达成。该创作手法极具典范性,其实际的思维方式也是以象喻为主要核心,而且隐含了中国文化的阴阳以及男女等基本元素。《离骚》展示了此种象喻特点,并以此为依据,构建了相应的创作典范,即结合了其自身深厚且广博的思想内容,形成一种极大的典范性和吸附力,从而提升弃逐文学的高度,全面提升整体的艺术表现力。

关键词:离骚;象喻范式;文化内涵

《离骚》所指的象喻主要体现在以下四个层面,依次为:香草之喻,美人之喻,男女君臣之喻,求女之喻。四个层面各不相同,侧重点也并不相同,实际内涵也有一定的差异性,但是又存在相互依托和层进层深的关系。所谓香草之喻,就是对外在的物象过于瞩目,重点是借物比德;美人之喻就是由物而人,借助对美的张扬和护持,将自身的位置置于高处,体现弃而复求的思想;男女君臣之喻就是将家与国、伦理和政治结合在一起,重在提取和比照人物关系的相似性,借助虚实对接,进一步拓展弃逐事件的意义范围和艺术空间;求女之喻就是以寻找媒介为实际的出发点,既是直接求臣,又是间接求君,借助被弃者的追求过程,展现出诗人本身对于理想君臣关系的渴望。根据这四个层面可以发现,美人之喻与男女君臣之喻是最为核心的两个要项,前者主要提供了独特的女性叙述视角,并且以性别的层面为依托,使香草之喻和求女之喻获得了有力的支撑;后者则定格了国之君臣与家之夫妇的相似性关联,并且映射了中华文化的深层意蕴。与《诗经》进行对比,《诗经》仅仅应用了简单且局部的比兴手法,而《离骚》实际的象喻方式,不但涵盖了宏观的整体性思考,还开辟了新镜,在中国历史上独树一帜。引用西方人的概念,可以认为其属于一种范式,简单来讲,就是弃逐文学的象喻范式。

一、缘于性别变换的香草之恋和美人情节

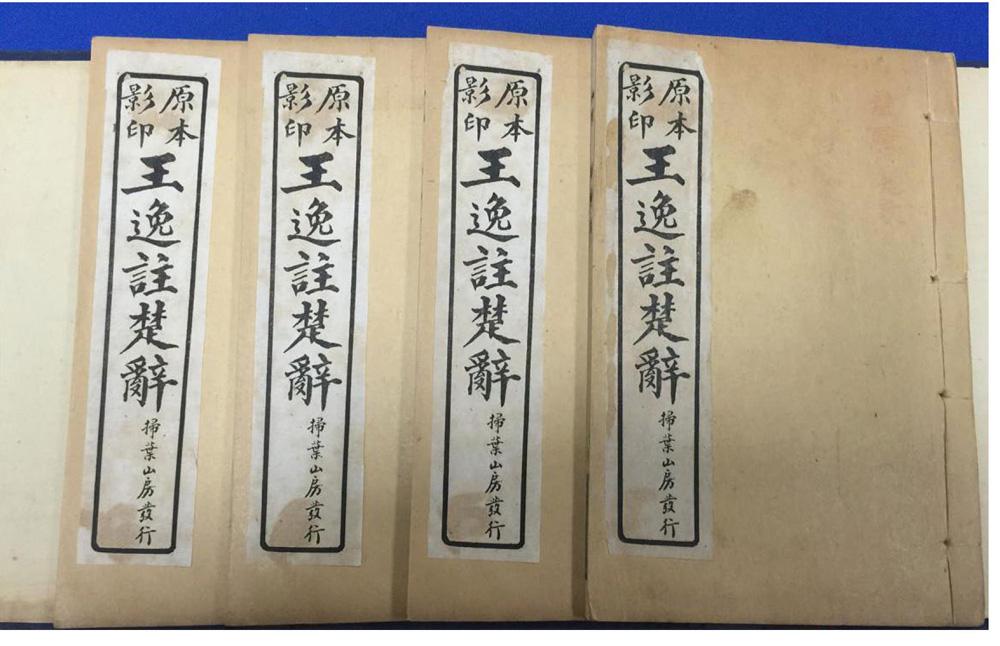

孤立地看待香草之喻,可以发现,其只是应用了传统的比兴手法,而且延续了儒家的“以象比德”方法。在《离骚》中,涉及的名花香草非常多,如木兰、江离、秋菊等,均属于诗人最爱之物,诗人与这些名花香草朝夕相伴,如饮食、种植、培育等,象喻其自身的品性高洁;而椒、荃蕙等,则隐喻党人和变易志节的朝臣。与此同时,王逸在评说《离骚》时也进行了相应的解释,指出:“兰,香草也,秋而芳。佩,饰也,所以象德。故行清洁者佩芳,德仁明者佩玉,能解结者佩觿,能决疑者佩块,故孔子无所不佩也”。基于此,細微地展示了诗中对于“比德”方法的文化渊源。屈原之所以会借助“香草”之物比德,与孔子借“水”拟君子德行有极大的不同,但是在《离骚》中,屈原已经变身成为异性,即“美人”,因此,相应的爱好之物也会发生同样的转变,进而香草之喻融入了明显的性别因素。

在《离骚》中仅一见“美人”,即“惟草木之零落兮,恐美人之迟暮”。这里的“美人”究竟是指屈原,还是代指君王,争议颇多。王逸与朱熹都认为这里的美人主要代指怀王,将诗篇的上下语境全面联系在一起,可以进一步发现,其解释存在着一定的偏颇之处。在《离骚》中,有这样一段话提及了“美人”,前言为“汩余若将不及兮,恐年岁之不吾与”,后言为“乘骐骥以驰骋兮,来吾道夫先路”,根据此可以发现,“余”与“吾”为所述者应用的主语,而且与君王并没有任何的牵涉。如果对于“美人”而言,其实际指的含义为君王,整篇就会存在扞格难通的问题。此外下一段才将诗意过渡到了君王的身上,即“荃不察余之中情兮,反信谗而齌怒。……指九天以为正兮,夫唯灵修之故也”。作者在提及君臣时,或曰“灵修”,或曰“荃”,由此可见,其与“美人”本身有着本质性的差别,所谓“美人”代指的就是作者本身。

倘若可以确定“美人”是诗人的自喻定,则在《离骚》中,“美人”就是最为核心的形象,通过“美人”可以进一步感受到诗人爱美求美的多元旨趣。首先,美女情结与香草之恋的执着。以诗人的角度来分析,在这世间,最为高雅清洁之美是女性的内外兼修之美,因此,与之相配的只有大自然中的名贵花草,将其冰清玉洁的品格表现出来;只有真正的美女才会如此执著佩兰戴芷,由此形成美女与香草之间稳固的关联。其次,全面展示与护持美女之美。在《离骚》中,虽然仅一见“美人”之词,但是透过字里行间可以感受到美女的气息和特点。诗歌的前半部分反复出现对名花香草的酷爱,即是应用了“比德”的手法,达到以物喻人的目的;在整篇诗歌的后半段,展现了美女之美的自珍和固守。最后,结合了美女与弃妇,使其融合为一体,深化人物美而被弃、弃不失美的品性,以象喻的层面为实际的出发点,揭示了逐臣的悲剧命运以及坚刚意志。美女和弃妇是文学想像的重要产物,主要借助象喻的喻体,所谓的逐臣代表的是现实中处于流放状态的作者,也就是象喻的本体。美女因为“美”遭受到了“众女”的嫉妒和愤恨,最终被已与之“成言”的夫君中道抛弃;弃妇虽然对自身的沦落感到非常悲伤,但是美女的初衷并没有发生任何的改变,仍然佩花结草。此种情形与屈原本身的被逐经历完全贴合,也与屈原被逐之后的心态紧密相扣。由此虚实的结合,性别的转换,不但导致香草与美人密切关联,还构成美女到弃妇的合理过渡,进而达到弃妇向逐臣的逻辑转换,从艺术表现的角度来分析,则深层对接了物象世界与观念世界,与此同时,还展现了外在弃妇与内在逐臣之间的象喻主轴。

二、男女君臣之喻的文化因子及其后先传承

以中国文化的基本形态为主要出发点,“一阴一阳之谓道”,通俗来讲,决定万事万物发生发展的核心要素就是阴阳两极,而且与其他领域存在相对应的关系,例如政治、家庭等。具体而言,在自然层面上,阴阳代表的就是天地和日月;在性别层面上,代表雌雄与男女;在伦理层面上,代表夫妇和父子;在政治层面上,代表君臣和上下。《离骚》展现了一套完整的宇宙、人伦以及政治秩序的发生论,不论是君臣、男女,还是父子和夫妇,其构建模式均为一阳一阴。阴代表的是服从地位的一方,具备柔弱的特性;阳代表的是统治的一方,具备阳刚的特性。因此,以阴、阳本身的性质不同为依据,则可以发现,妇与子以及臣均属于同一个系列;同理,则夫与父以及君属于同一个系列。而具体的系列内部,虽然人物存在极大的不同,但是整体的性质趋近相同。在一定情况下,不同身份者之间可以进行相应的置换,存在一种极为深刻的异体同构现象。

夫妇与君臣、妇道与臣道存在着一种异体同构的关系,所以,借男女比喻君臣,借弃妇比喻弃臣,早在春秋时期,就有很多政治家以及诗者对其关注和采用。例如《卫风·氓》有这样一句“女也不爽,士贰其行。士也罔极,二三其德”。其表面的含义是弃妇指责那位见异思迁的薄情丈夫,但实质上弃妇所指的是鲁国和四方诸侯,而“氓”则为晋国。

由此可见,在中国文化中,男女君臣之间的紧密对应是存在的,在实际的文学创作以及传授过程中,形成一种认知和诠释系统。屈原在对前人承接的基础上,又融入了自身的遭遇和感悟,进而重新整合了男女君臣之喻,借助篇幅的扩大,创作更为鲜明的骚体逐层诗。细细品读《离骚》文本,可以发现,屈原对于传统的承接和发展主要体现在以下两方面。

首先,屈原应用“美人”进行自喻,以“众女”喻众臣,从传统的阴阳观念为实际出发点,进而达到落实男女君臣之间艺术性转换的目的。《离骚》中的“美人”,主要指内美与外美集合于一身,高洁不群,得到了“灵修”与之“成言”的待遇,但是在此过程中惹来了“众女”的嫉恨,则纷纷“谣诼”。根据此处可以明显感受到现实与艺术之间的对应关系,其不单单存在于屈原与“美人”之中,楚王与“灵修”之中,还进一步体现了屈原与楚王的知遇经历,将二者由忠到诽谤进而弃的悲剧命运全面表现了出来。而屈原本身处于弱势,又不愿与强势的一方合流,因此招来了众多的嫉恨,导致君主听信片面之词,进而弃逐屈原。

其次,屈原身为逐臣,对于自身与弃妇等同的身份和命运有着超越他人的体验,更加认识到男女君臣之间的相似性关联,进一步强化了《离骚》中男女君臣之喻手法的自觉使用。王夫之在《诗广传》中解释,“臣之于君委身焉,妇之于夫委身焉,一委而勿容自已,荣辱自彼而生死与俱”。根据此可以发现,古人已经清晰地认识到妇与臣二者的关联性,屈原在遭到弃逐之后,则落实了这一文学创作层面。《离骚》中的夫妇关系,实质上对应的就是君臣关系。而且在《离骚》中,屈原重点反映了男女与君臣、弃妇与逐臣之间的关联,并且应用了象喻手法,使创作层面圆满呈现。简单来讲,从《离骚》开始,“家之弃妇”与“国之逐臣”的结合由隐晦逐步走向了明朗,由局部转向了整体,由随意转向了自觉,因此,实际的典型范式意义诞生。

三、“求女”内涵及其象喻特点

在《离骚》的后半部分,“求女”情节贯穿其中,不但起到了对男女君臣之喻的延续作用,还进一步展现了中国文化中的阴阳观念,因此,构成了这首骚体逐臣诗象喻系统的另一个关键。

对于“求女”这一部分的内容而言,前人论述各有差异,有人称之为求贤君者,有人称之为求贤臣者,不仅如此,还有人认为是为楚王求贤妃等。但是通过细读文本可以发现,为楚王求贤妃这一论说颇为荒谬,与通篇毫无关联,将其刨除。此外,楚国只有一君,又谈何四处“求女”,因此,“求女”泛指求贤臣。这类贤臣在阴阳系统中与诗人相同,都属于“阴”这一系列。以政治层面为实际的角度进行分析,则与诗人自身有着志同道合之意,而且可以通过自身的媒介作用,使遇合于君的目的得以达成。王逸注“哀高丘之无女”句日:“女,以喻臣”“无女,喻无与己同心也”;注“相下女之可诒”句曰:“言己既修行仁义,冀得同志,愿及年德盛时,颜貌未老,视天下贤人,将持玉帛而聘遗之,与俱事君也。”其意大体是准确的,“求女”最为直接的目标就是臣,而君则为间接的目标;又可以说第一阶段的目的为求臣,而第二阶段的目的则为求君。在品读《离骚》的过程中,结合屈原的经历,则可以看得更加清晰。在《离骚》文本中,诗人总结了自身早期与“灵修”的“成言”,到后面的“离别”导致自身的弃妇命运,最为关键的就是“众女”的“谣诼”。逐臣要想重新获取君主的信任,最为首要的就是打通中间的环节,找到真正了解自身且可以向君主关说的贤臣,进而揭露群小,杜绝谗言,确保君主看清真相。与此同时,文本中的弃妇要想使自己的夫君可以回心转意,就要找到有异于“众女”的“女”。

此外,还要指出一个问题,就是诗人在直接求女和间接求君的过程中,都借助了“媒”与“理”这样的中介,所异之处则是在“求女”时借助了一些鸟类进行象喻;但是对于间接求君而言,“媒”与“理”并没有直接表現出来。换言之,诗人将“女”喻指为贤臣,又以“女”对可通君侧的“媒”与“理”进行喻指,使“女”本身充当两种含义,构建了《离骚》男女君臣之象喻范式的补充和展示。

四、结语

本文主要对《离骚》的象喻范式与文化内蕴进行了深入的分析和探讨。《离骚》主要的中心内容就是逐臣的遭际和自我的求索,此种象喻范式和文化内涵,与以往的楚地文学有极大的不同之处,极为独特,将香草美人作比,借助特定物象,同时应用比兴、暗示等方法,委婉表达主体的情感。此外,《离骚》展示了此种象喻特点,以此为实际出发点,创作范式一经出现,就结合了深广的思想内涵,吸附力和典范性极强,为后世带来了极为深远的昭示作用,不仅如此,还以承接前人为基础,提升了弃逐文学和艺术表现的高度。

参考文献:

〔1〕刘悦笛.“屈骚传统”的巫本源与情本体——论中国思想与文化的“第四大传统”[J].中原文化研究,2020,8(6):77-85.

〔2〕曾若源,刘颖.功能对等理论视角下的《离骚》德译本分析[J].文学教育(上),2020(11):146-147.

〔3〕张曙光.草书屈原《离骚》节录[J].大学书法,2020(5):106.