北京地区不同分娩方式婴幼儿肠道菌群分析

2020-03-12安云鹤武会娟程小艳陈尔凝高丽娟

安云鹤,安 涛,武会娟,程小艳,马 凯,陈尔凝,高丽娟

(1. 北京市理化分析测试中心 北京市基因测序与功能分析工程技术研究中心 北京市食品安全分析测试工程技术研究中心,北京 100089; 2. 北京太和妇产医院,北京 100195)

人体肠道内栖居着数以万亿计的微生物,统称为肠道菌群,这些菌群在繁衍的过程中逐渐达到种类和数量的平衡,该平衡与机体正常代谢密切相关。这种平衡一旦被打破,会导致多种疾病的发生,如炎症性肠道疾病、坏死性小肠结肠炎、糖尿病、肥胖、癌症、过敏和哮喘等[1-4]。肠道菌群的建立始于出生,生命初期的肠道微生物区系会影响成年后的机体健康状况[5]。因此,近几年新生儿肠道微生物区系的定植规律及其影响因素成为人们日益关注的对象。

分娩方式是影响肠道菌群变化的主要因素之一[6],也是目前的研究热点之一。尽管国际上已经有比较多的关于剖宫产对婴幼儿肠道菌群定殖影响的研究,但国内关于此方面的研究起步较晚,且方法多采用定量聚合酶链反应(polymerase chain reaction, PCR)或传统的培养法,且仅限于对特定菌种的比对分析[7-9]。本研究采用以高通量、速度快、成本低等为特点迅速发展的新一代测序技术,研究剖宫产和自然分娩两种不同的分娩方式,对北京地区258例0~3岁婴幼儿肠道微生物变化的影响,同时分析了两种分娩方式造成的肠道微生物变化与年龄和身体质量指数(BMI)的相关性,旨在探讨分娩方式造成的肠道微生物变化对0~3岁婴幼儿生长发育的影响。

1 材料与方法

1.1 样品信息

258例0~3岁健康婴幼儿肠道粪便样品取自北京海淀区、昌平区、丰台区、石景山等社区,其中剖宫产样品为97例、自然分娩的样品为161例。所有志愿者均已签署知情同意书。新鲜样品收集于无菌粪便采集管中,冰上运输,并于2 h内进行粪便DNA的提取,剩余粪便样品或不能立即提取的粪便样品置于-80℃保存。

1.2 粪便DNA提取

使用粪便基因组DNA提取试剂盒(天根,DP328)提取粪便样本中的细菌基因组DNA,具体操作按照说明书进行。

1.3 文库构建和测序

利用ExTaq酶对16S rRNA基因的V3可变区进行PCR扩增。扩增引物为:Forward: 5′-CCTACGGGAGGCAGCAG-3′, Reverse: 5′-ATTACCGCGGCTGCTGG-3′。每一条前向引物的5′末端均加入10 bp的一段barcode序列,用于区分不同条件的扩增产物。扩增条件是: 95 ℃预变性5 min;95 ℃ 变性1 min,48 ℃ 退火1 min,72℃ 延伸1 min,25 cycles;72 ℃ 再延伸10 min。将扩增产物按照每个100 ng的质量进行混合后,对混合产物进行末端补平加A、连接接头和少量扩增进行富集。对构建好的文库进行Agilent 2 100和QPCR质检,合格后用于Miseq 2×150 bp的测序。

1.4 分析软件

对测序得到的原始数据进行过滤,去掉接头和低质量的测序序列,得到可用于后续分析的高质量数据,并用fastqc软件对数据进行质量评估,使用FLASH软件对高质量数据进行组装,获得更多含barcode的测序序列。再使用QIIME软件根据barcode序列将该组装结果回归样品,并对每个样品的序列数进行统计。然后使用uclust软件根据序列相似性(阈值为97%)进行聚类,得到OTU(操作分类单元)序列,并进行优化和分类。本研究使用稀释曲线表征样品的测序深度;利用greengenes数据库(201305版本)并根据分类学分析结果,分析样品在各分类水平上的物种组成比例情况;物种丰度的显著性差异用秩和检验,以Pvalue进行筛选;最后通过主成分分析以及关联性分析表征肠道微生物的变化与年龄、BMI等参数的关系。

2 结果与分析

2.1 不同分娩方式0~3岁婴幼儿肠道菌群的组成

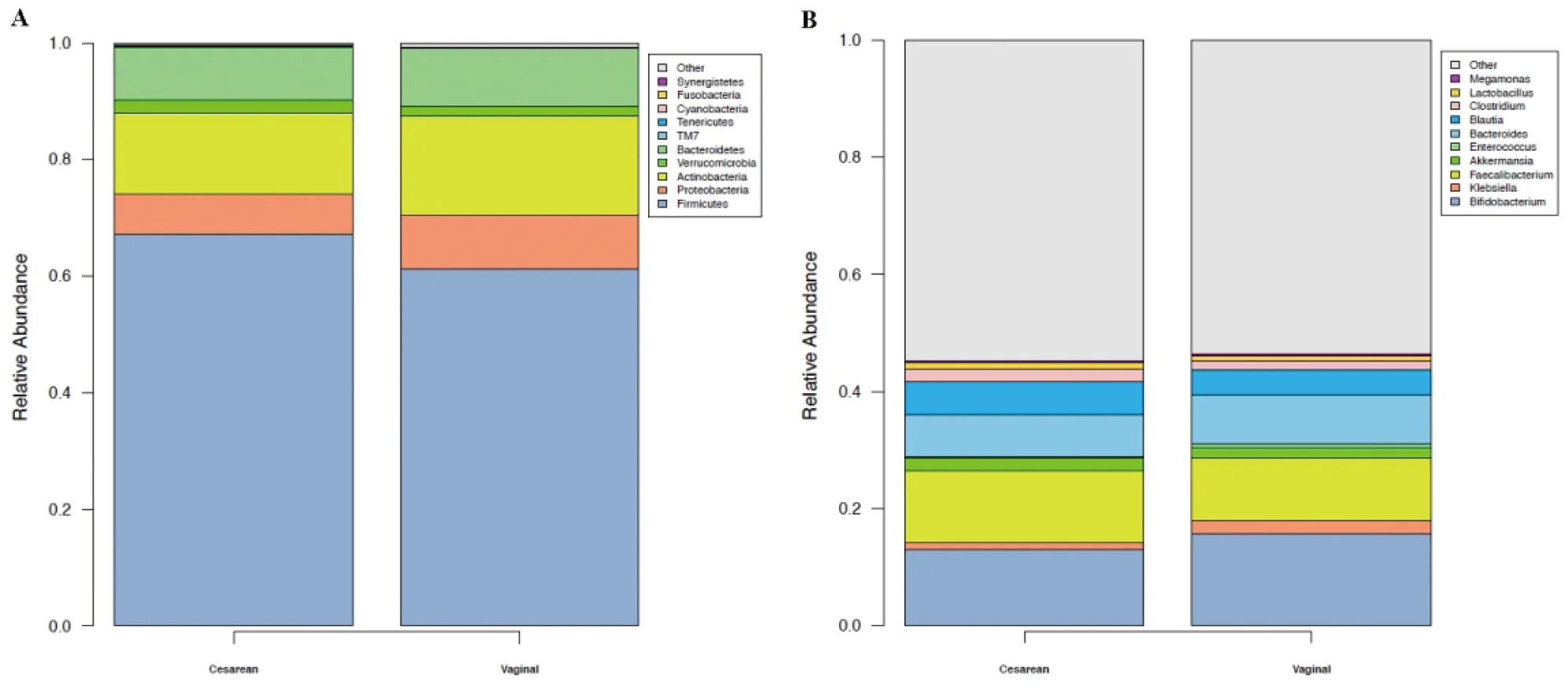

将258例入组的婴幼儿肠道样品按照分娩方式分为自然分娩(161例)和剖宫产(97例)两组,每组的平均测序reads数分别为136 393和106 642,从稀释曲线来看,几乎所有样品都能达到测序的平台期,即数据都已达到饱和状态。图1-A表明,在门水平上,自然分娩和剖宫产的微生物组成大致相同,主要由厚壁菌门、变形菌门、放线菌门、疣微菌门和拟杆菌门组成,但在菌种的组成比例上有所不同。相比剖宫产的婴幼儿,自然分娩的婴幼儿粪便中含有更高比例的变形菌门(9.37% VS 6.89%)和放线菌门(16.86% VS 13.92%),而厚壁菌门的比例(61.16% VS 67.17%)相对较低。在属水平上(图1-B),菌群的变化与门水平类似。两种分娩方式的肠道菌属组成均包括双歧杆菌属、克雷伯氏菌属、普氏粪杆菌属、艾克曼菌属、拟杆菌属、厚壁菌属、梭菌属、乳酸杆菌属和巨单胞菌属等,但这些菌属的具体组成比例是有差别的。相比剖宫产的婴幼儿,自然分娩的婴幼儿粪便中含有更高比例的双歧杆菌属(15.74% VS 13.01%)、克雷伯氏菌克雷伯氏菌属(2.13% VS 1.15%)和拟杆菌属(8.32% VS 7.12%),而普氏粪杆菌属(10.78% VS 12.32%)、厚壁菌属(4.18% VS 5.69%)和梭菌属(1.53% VS 2.25%)的比例相对较低。

A:在门水平上,肠道菌群的组成情况;B:在属水平上,肠道菌群的组成情况

图1不同分娩方式婴幼儿肠道菌群的组成情况

Figure 1 The composition of intestinal flora in infants with different delivery modes

2.2 不同分娩方式0~3岁婴幼儿肠道菌群的丰度变化

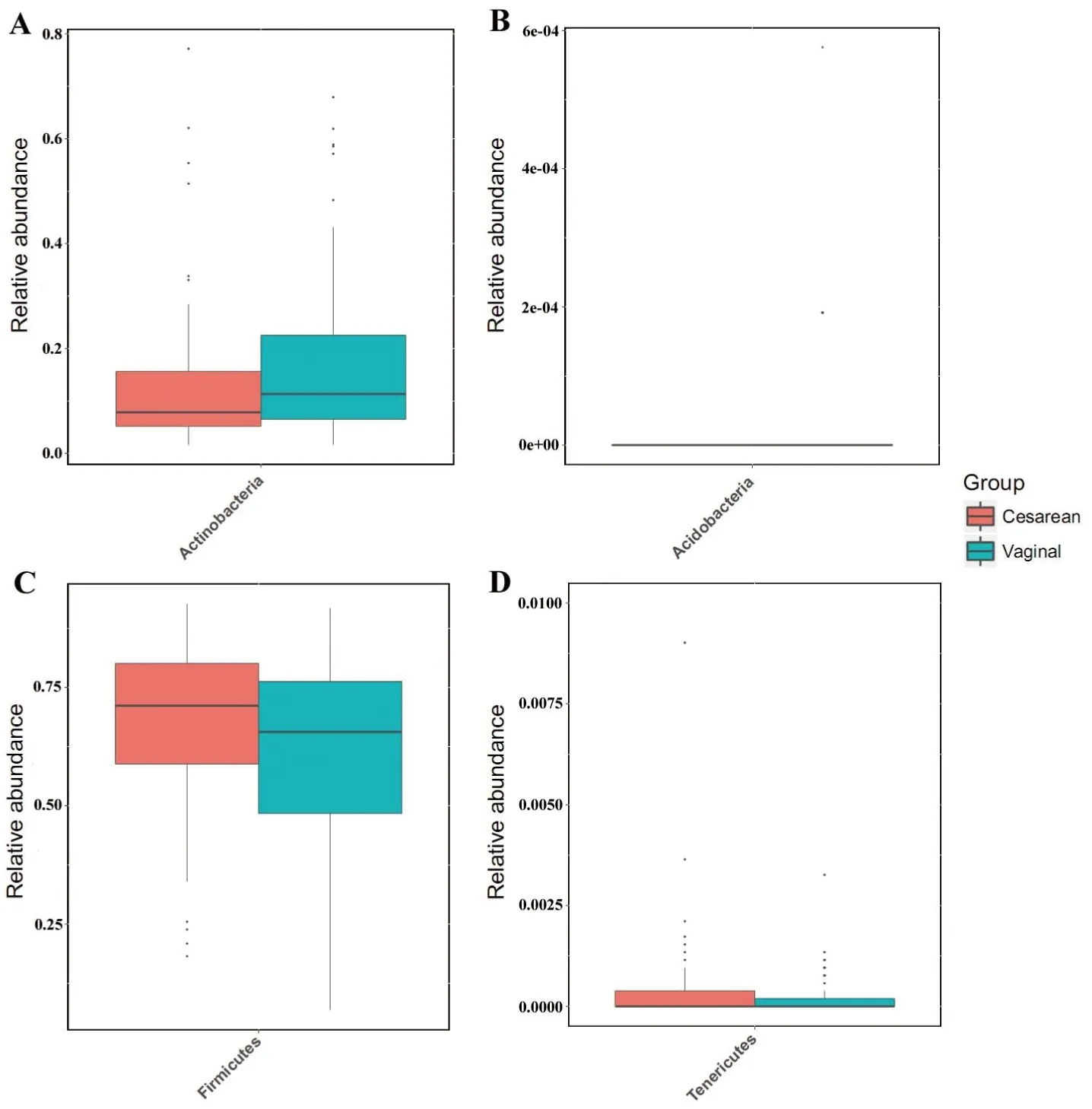

在门水平上,自然分娩与剖宫产相比,丰度具有显著变化(P<0.05)的微生物种类有放线菌门、厚壁菌门、柔膜菌门和酸杆菌门。其中,放线菌门(图2-A)、酸杆菌门(图2-B)在自然分娩婴幼儿肠道粪便中的含量(16.86%、0.00204%)高于剖宫产婴幼儿(13.92%、0%);而厚壁菌门(图2-C)和柔膜菌门(图2-D)在自然分娩婴幼儿肠道粪便中的含量(61.16%、0.051%)低于剖宫产婴幼儿(67.17%、0.074%)。

A:放线菌门;B:酸杆菌门;C:厚壁菌门;D:柔膜菌门

图2门水平不同分娩方式引起显著变化的肠道菌群种类

Figure 2 Microbes with significant differences in different mode of delivery in phylum level

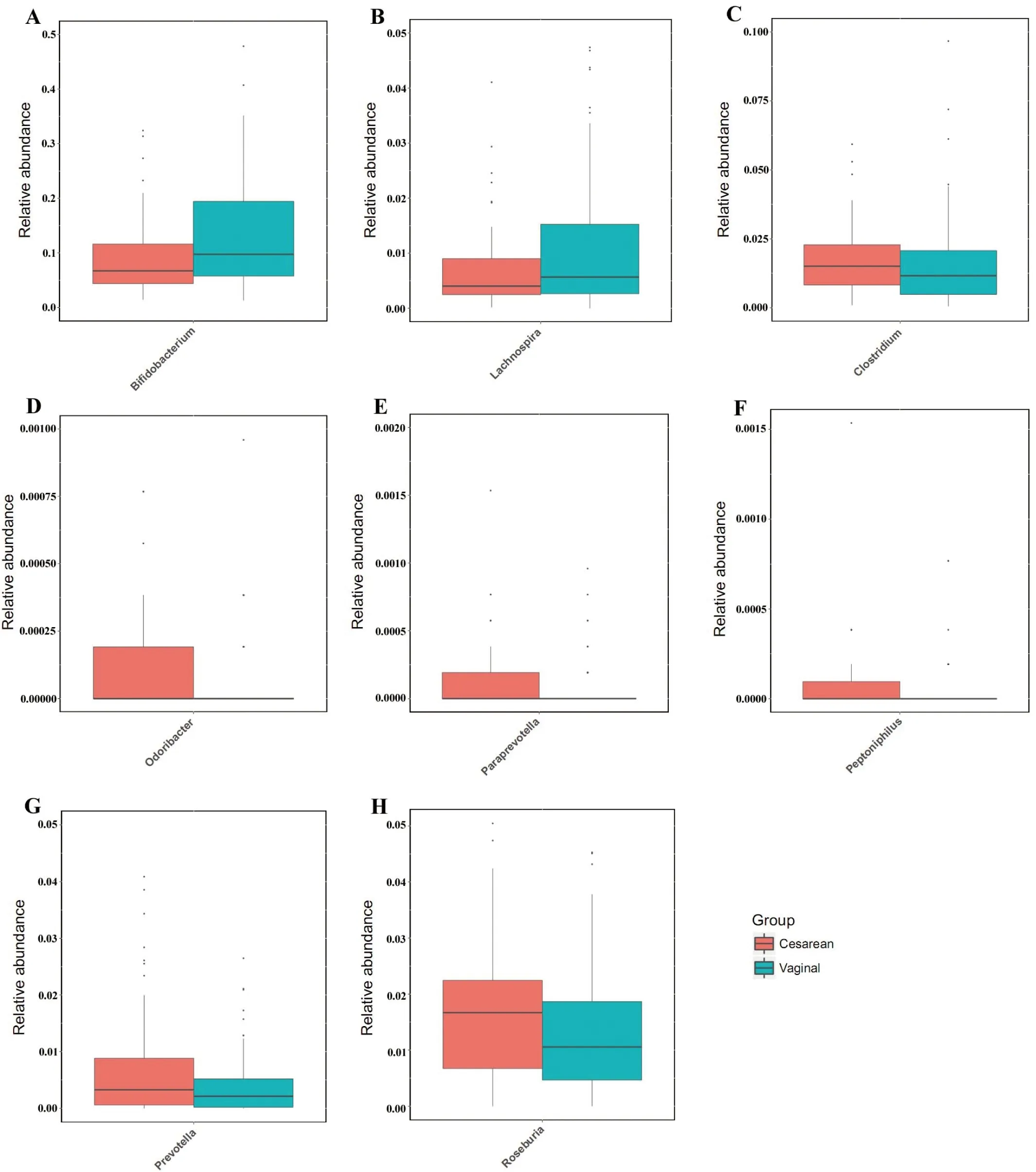

在属水平上,自然分娩与剖宫产相比,共有22种微生物发生了显著性变化(P<0.05),其中包括双歧杆菌属、梭菌属、毛螺菌属、杆菌属、帕拉普氏菌属、嗜胨菌属、普氏菌属和罗斯氏菌属8种菌属。其中,双歧杆菌属(图3-A)和毛螺菌属(图3-B)在自然分娩婴幼儿肠道粪便中的含量(15.74%、1.68%)高于剖宫产婴幼儿(13.01%、1.04%);而梭菌属(图3-C)、杆菌属(图3-D)、帕拉普氏菌属(图3-E)、嗜胨菌属(图3-F)、普氏菌属(图3-G)和罗斯氏菌属(图3-H)在自然分娩婴幼儿肠道粪便中的含量(1.53%、0.0063%、0.0049%、0.0087%、0.86%、1.29%)低于剖宫产婴幼儿(2.25%、0.018%、0.028%、0.0041%、1.04%、1.66%)。

A:双歧杆菌属;B:毛螺菌属;C:梭菌属;D:杆菌属;E:帕拉普氏菌属;F:嗜胨菌属;G:普氏菌属;H:罗斯氏菌属

图3属水平不同分娩方式引起显著变化的肠道菌群种类

Figure 3 Microbes with significant differences in different mode of delivery in genus level

2.3 不同分娩方式与婴幼儿年龄、BMI指数的相关性分析

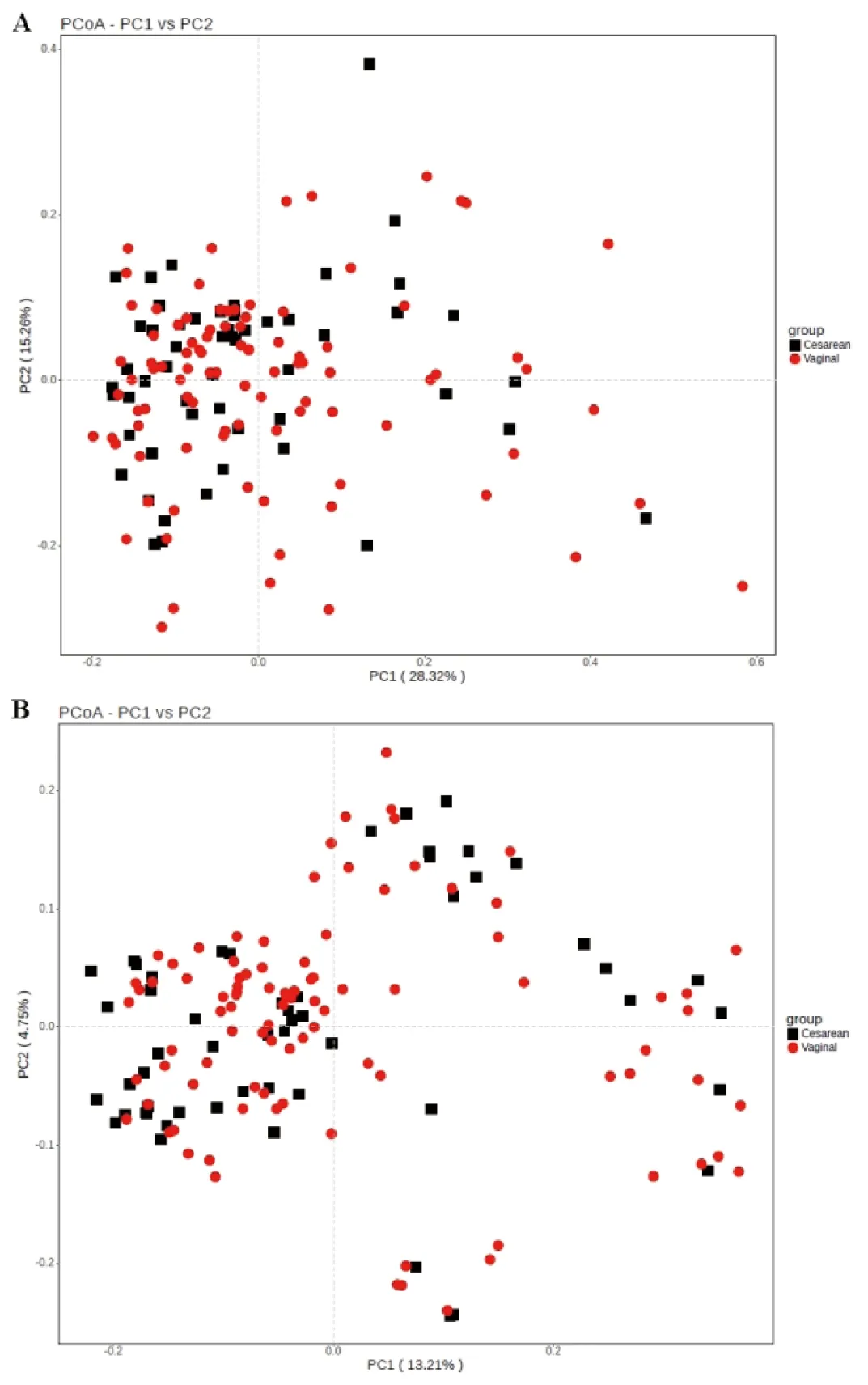

首先,在整体水平上对0~3岁所有婴幼儿肠道样品进行了主成分分析,结果(图4)发现无论是否考虑到菌群的相对含量,即加权(图4-A)或不加权(图4-B)的情况,剖宫产和自然分娩并没有明显的分群现象,二者呈大体一致的分散状态,即它们的群落组成在整体水平上并没有明显的区别。

A:加权分析;B:不加权分析

图4不同分娩方式婴幼儿肠道菌群主成分分析

Figure 4 Principal component analysis of intestinal flora of infants with different modes of delivery

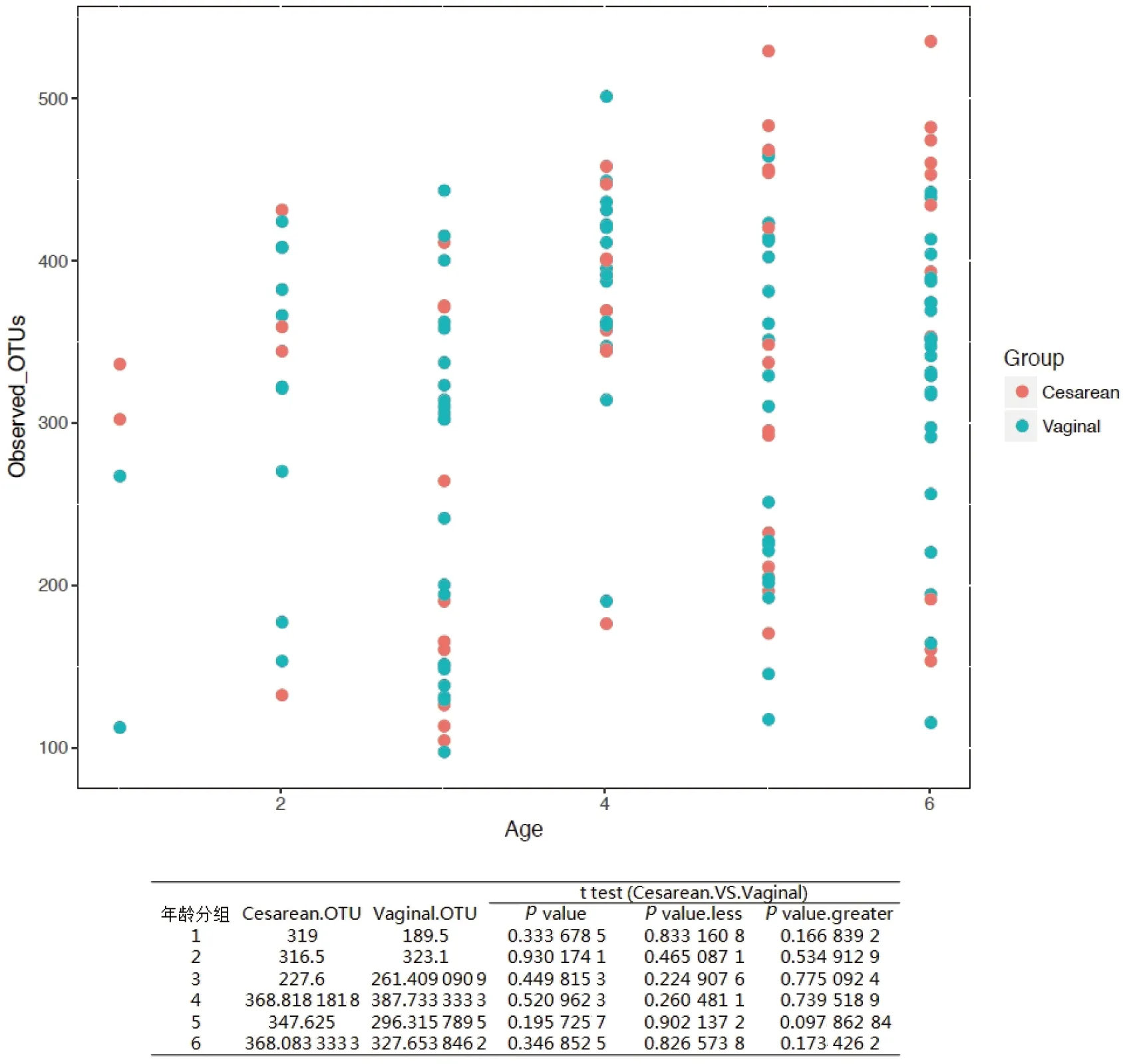

然后将样品按照年龄段分为0~0.5、0.5~1、1~1.5、1.5~2、2~2.5和2.5~3岁6组,观察剖宫产和自然分娩两种不同分娩方式,随着婴幼儿年龄的增长是否会造成肠道微生物的改变。从图5可以看到,在婴幼儿0~0.5岁时,剖宫产的肠道微生物种类要高于自然分娩的微生物种类,剖宫产的婴幼儿肠道微生物OTU数量是319,自然分娩的OTU数量是189.5。随着婴幼儿年龄的增长,在婴幼儿0.5岁之后一直到3岁的5个时间段内,两种分娩方式的肠道微生物种类数量基本相同,二者之间没有显著性差异(P>0.05)。

图5 不同分娩方式造成的婴幼儿肠道菌群变化与年龄的相关性分析

接下来,又对这些样品按照婴幼儿发育的身体质量指数(BMI)进行了分组,从而评价剖宫产和自然分娩两种不同分娩方式造成的肠道微生物变化对婴幼儿发育和健康情况的影响。从图6可以看到,将样品分为超轻、正常、超重和肥胖4组,在正常组中,剖宫产与自然分娩的肠道微生物种类即OTU数量分别为241.7和280.8,二者没有显著性差异;在肥胖和超轻的婴幼儿肠道中,剖宫产的微生物种类数量高于自然分娩,它们的OTU数量分别是232.6 VS 215.5、281 VS 270;而在超重的婴幼儿样品中,剖宫产(OTU数量为154)的微生物种类低于自然分娩(OTU数量为237),但所有这些差异均没有显著性(P>0.05)。

图6 不同分娩方式造成的婴幼儿肠道菌群变化与BMI的相关性分析

3 讨论与结论

研究发现剖宫产婴儿的肠道菌群定殖模式与自然分娩婴儿的肠道菌群定殖模式不同[10]。有研究表明剖宫产婴儿在出生后一年内拟杆菌属缺失或延迟定殖[11-12],以梭状芽胞杆菌为主的婴儿肠道细菌与分娩方式无关[13]。而另外一项发展中国家进行的研究表明,剖宫产分娩的婴儿拟杆菌属存在早期定殖的情况,这可能是由于周围环境中的粪便细菌造成的,比如自然分娩的婴儿肠道中,放线菌门的多样性较高[14]。但这些菌群差异与分娩方式之间的关系仍然不清楚。这些研究中观察到的相互矛盾的结果可能并非都归因于用于检测婴儿早期肠道菌群的技术,因为厌氧属或兼性厌氧菌可以同时通过依赖于培养的方法和独立于培养的技术比如测序技术进行检测。有研究对来自Pubmed、Medline、Embase和Web of Science四大数据库的相关研究进行了筛选和整合,分析婴儿出生后第一年分娩方式对其肠道微生物菌群变化的影响[15]。结果表明从出生到90 d,剖宫产分娩的婴儿与自然分娩的婴儿相比,放线菌门和拟杆菌门(如双歧杆菌属和拟杆菌属)的多样性显著降低,但来自厚壁菌门的一些菌属(以梭菌属和乳酸杆菌属为主)的丰度变化与分娩方式不相关。这与我们的研究结果类似,放线菌门和双歧杆菌属在剖宫产分娩的婴幼儿肠道中含量明显低于自然分娩的婴幼儿,而厚壁菌门和梭菌属在剖宫产分娩的婴幼儿肠道中含量明显升高。但我们没有观察到拟杆菌属和乳酸杆菌属的显著变化。这种变化除了可能与检测技术有关外,其他因素如出生地、母体阴道或皮肤微生物群、婴儿喂养类型、出生体重、出生时的胎龄、出生后住院、产前服用益生菌和产前预防性抗生素等都会影响婴儿肠道微生物菌群的模式[16]。例如,出生后抗生素的使用与梭菌属的相对丰度较高、双歧杆菌和拟杆菌数量减少有关[6,17-18]。缺乏与母体阴道微生物群的接触,可能是剖宫产分娩婴儿中厚壁菌门属的丰度较高,拟杆菌门属的定殖较晚的原因。之前的研究表明,拟杆菌属可能在分娩期间从母体肠道传播到新生儿[19-20]。剖腹产会减少婴儿出生后第一个小时的母乳喂养,这可能破坏婴儿肠道微生物群的多样性和定殖模式。母乳喂养的婴儿体内双歧杆菌属的含量更高。最近的研究表明,母乳中含有有益于肠道微生物群的因素,如母乳低聚糖(HMO),通过刺激双歧杆菌和乳酸杆菌的生长来发挥益生元的作用,从而选择性地改变肠道的微生物组成[21]。

此外,我们还发现两个劣势菌门的显著变化:酸杆菌门和柔膜菌门,希望能引起研究者的关注。酸杆菌门是新近被分出的一门细菌,其在肠道生境中的研究相对较少,但已经确定酸杆菌门在环境样本如土壤生境系统的维持中发挥重要作用[22]。而柔膜菌门在肠道微生物的研究中大多与疾病的发生发展相关[23]。但是这些劣势菌在婴幼儿的生长发育中究竟发挥多大的作用还有待于探讨。

总之,剖宫产婴幼儿肠道中厚壁菌门的丰度升高、放线菌门以及双歧杆菌属的丰度降低,均提示肠道菌群功能的改变。有研究指出婴儿肠道微生物菌群的早期发育在宿主免疫系统的成熟、抵御病原体和提供营养方面起着重要作用[24]。有人认为,先天性和适应性免疫反应会影响肠道细菌组成。出生后肠道功能和免疫发育在很大程度上受肠道微生物菌群的影响,有研究表明早期微生物菌群的定殖可能影响晚期疾病的发生[25]。West等人观察到婴儿期的微生物多样性较低,这先于过敏性疾病的发生[26]。Azad等人发现食物致敏的婴儿,其3个月和1年时肠道微生物群中肠杆菌科较丰富,拟杆菌科较不丰富[27]。最新的研究表明[28],通过评估婴儿时期的肠道菌群,或许可以预测有超重或者肥胖风险的儿童。科学家们选取了165例婴儿,并分析了他们成长到12岁的BMI数据,他们发现,在生命初期,肠道微生物群组成和后来的BMI指数之间存在某种联系,随着孩子年龄的增长,这种联系变得强烈,特别是2岁时最为强烈,但此时的婴幼儿对于以后是否发胖并不会表现出明显的表型。我们的结果也表明,0~3岁婴幼儿肠道微生物种类数量的变化不足以对婴幼儿的生长发育造成显著性差异,二者之间没有相关性。并且,我们发现,0~3岁婴幼儿肠道微生物种类数量的变化也不会随着年龄的增长而使差异变得显著。但有研究用meta分析的方法发现剖宫产与成年期BMI指数的增加,如超重和肥胖有很强的相关性[29]。这些结果提示,肠道微生物的变化是疾病的一个早期信号,这也为肠道微生物作为疾病早期预警的生物标记物奠定了一定的数据基础。

综上所述,剖宫产和自然分娩不影响0~3岁婴幼儿肠道菌群组成,但是剖宫产会造成婴幼儿肠道双歧杆菌属等益生菌的含量减低。这种个别菌群的变化在0~3岁之间,不会随着婴幼儿年龄的增长而在整体水平上造成显著性差异,并且对婴幼儿的BMI指数也不会造成显著性差异。但剖宫产造成的某些菌群相对丰度的变化,是否会在婴幼儿3岁以后造成其肠道菌群的显著性变化,以及是否影响婴幼儿对疾病的易感性以及恢复进度,还有待于进一步研究。因此,剖宫产作为一种终止异常妊娠的应急手段,还是要慎重选择。