低位直肠癌精准功能保肛(PPS)时代真的来了吗?

——PPS在低位直肠癌保肛中的应用与研究

2020-03-11张现中刘忠臣

张现中 刘忠臣

低位直肠癌保肛问题仍是目前医学的未解难题,每年约20万例新发患者因为肿瘤位置较低,确诊时已经无法保肛[1-2],约10%的患者保肛术后肛门功能严重不良[3]。但认真分析这些患者目前无法保肛或保肛术后肛门功能不佳的原因,并非绝对是因为患者肿瘤的位置和大小所造成的,其中绝大部分是因为没有良好的手术视野、不能实施精准的切除和缝合所致[4]。本中心经过8年的不断实践与总结,研发出了“木螺钉原理”的刘氏螺纹扩肛器,较好地解决了直肠癌手术的视野问题,并提出“精准功能保肛术”(precision functional sphincter-preserving surgery,PPS)。那么 PPS究竟是一种怎样的手术呢?直肠癌精准功能保肛时代是否真的来了?

一、低位直肠癌保肛手术的历史与现状

1. 术式的产生与效果

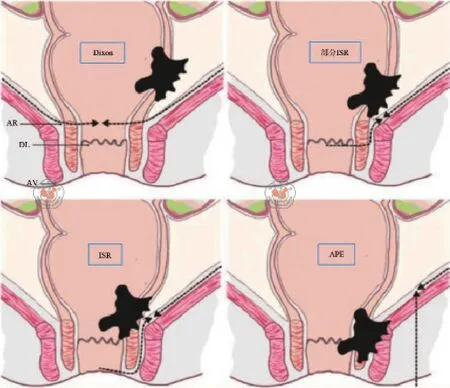

直肠癌根治性手术从产生开始,距今已有两百余年的历史[5]。从1908年Mile′s提出整块切除及柱状切除的理论,到1948年Dixon报道的直肠低位前切除术,再到1982年Heald提出的TME理论,以及1994年Schiessel提出ISR术,随着外科医师对直肠肛管解剖了解的不断深入,低位直肠癌手术发展迅猛,保肛率和术后肛门功能大幅度攀升[6]。目前开展较多的低位直肠癌保肛手术主要有ISR、改良Parks术、TAE、TaTME及腹腔镜下Dixon术等多种术式,可根据肿瘤下缘的高度选择合适的手术方式(如图1所示),但其在临床应用中不可避免的存在手术视野暴露困难、术后吻合口漏及感染发生率高、术后肛门功能差等问题[7-10]。

图1 不同位置肿瘤常用手术方法(AR:肛直肠环,DL:齿状线,AV:肛缘)

2. 直肠癌保肛现状

一个多世纪以来,低位直肠癌手术经历了从挖除肛门,到保留肛门,再到目前的注重肛门功能保存的演变,ISR、TaTME、TAE等保肛效果良好的手术越来越受到外科医师和患者的青睐。同时,随着科技的进步和外科医生经验的积累,新的手术术式及辅助器械也在不断涌现,但目前没有一种手术和辅助器械能够在保留肛门及其功能、降低复发率及并发症发生率等方面达到完美[11-12]。

二、长时间保肛手术停滞不前的原因

1. 专业技术问题

随着对盆底解剖结构的深入了解、外科医师经验的积累和手术器械的进步,低位直肠癌保肛手术不断地演进,手术的彻底性、保肛率、术后肛门功能在不断地提高[6]。目前直肠癌保肛术式繁多,应用较为广泛的是腹腔镜下Dixon术,但对于低位直肠癌来说其切除时存在视野暴露及断端吻合困难等问题。其余低位直肠癌保肛手术应用相对较少,且各大医院间的手术指征及手术效果差别较大,操作时同样不可避免地存在视野暴露困难等问题。

2. 手术器械问题

低位直肠癌保肛术视野暴露困难、解剖结构复杂、手术难度较大,为提高保肛率和术后肛门功能,结直肠外科领域的专家学者们不断探索,开发了大量新型手术器械,如肛门特制拉钩、改良PPH扩肛器等[13-14]。这些手术器械虽然在一定程度上解决了上述问题,但目前距齿状线1~3 cm范围内的肠管仍是视野的“盲区”,手术时存在视野暴露困难、难以精准切除病灶及缝合断端等问题[15-16]。

三、直肠肛管解剖与功能特点

1. 直肠肛管解剖

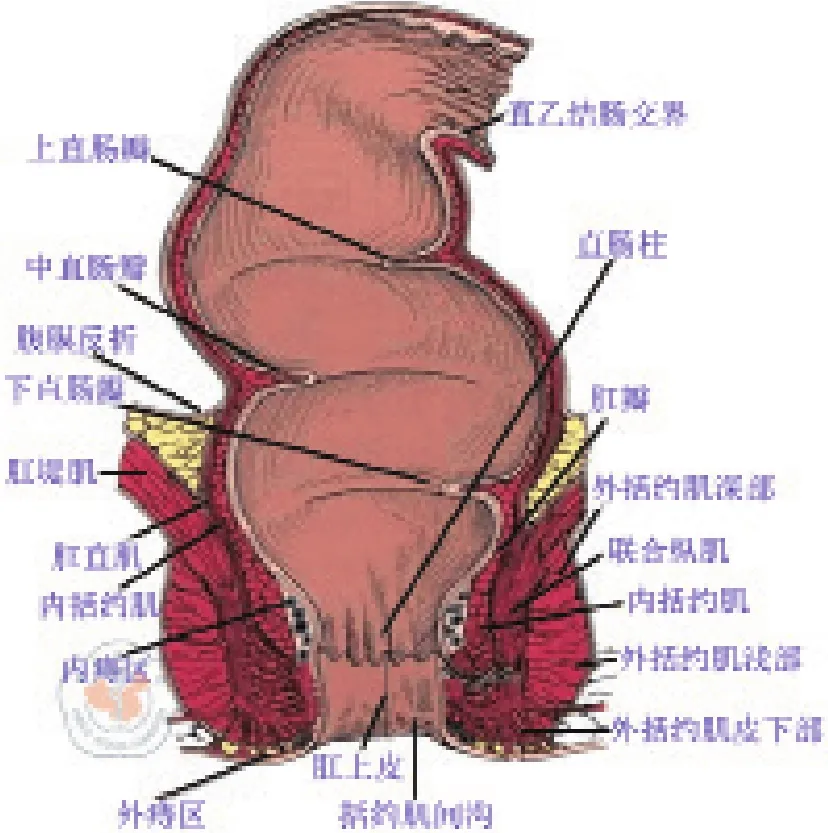

直肠穿盆膈与肛管相连呈弯曲状分布,其内层环形肌为随意肌,外层缺少完整肠系膜。直肠接受脊髓腰段交感神经和骶丛副交感神经的共同支配,交感神经可抑制直肠蠕动、收缩内括约肌;副交感神经可增强直肠蠕动和腺体分泌、舒张括约肌。肛管为肛管直肠环平面到肛缘的部分,主要有肛管直肠线、齿状线、括约肌间沟(肛白线)、肛缘4个界限(如图2)。与肛管控便有关的肌肉主要是肛门内、外括约肌。肛门内括约肌为不随意肌,平时处于持续收缩状态,从而关闭肛门避免粪便泄漏。肛门外括约肌为随意肌,可反射性或有意地进行收缩,防止粪便外漏[17-18]。

2. 排便功能的形成

当粪便进入直肠时,其对直肠肠壁产生的压力会触发低级排便中枢产生冲动,上传至大脑皮层产生便意。排便反应是由感觉、反射、肌肉活动共同完成的复杂反射活动,其中肌肉活动部分主要由肛管直肠环完成。肛管直肠环是由耻骨直肠肌、肛门内括约肌及肛门外括约肌的深部构成的,对维持肛门功能至关重要,手术时如损伤此环会造成肛门失禁[19-20]。

图2 直肠肛管解剖示意图

四、保肛手术如何实现治疗效果与功能的统一?

低位直肠癌保肛手术的核心为肿瘤的根治性切除和肛门括约肌的保留,尽量保留齿状线以上正常的肠壁和肌肉组织是维护术后良好肛门功能的解剖学基础。因极其有限的长度和不可替代的生理功能,直肠肛管可谓“寸土寸金”。随着远切缘理论研究的不断深入,“金标准”从最初的5 cm逐渐过渡到目前的1 cm,甚至0.5 cm的远切缘在低位直肠癌手术中也正在被越来越多的外科医生所认同[7]。利用吻合器进行消化道重建时,因受其工作原理等因素的限制,吻合时不可避免地会损伤1~2 cm的正常肠管,这对于“寸土必争”的低位直肠癌保肛手术来说是巨大的损失。直肠肛管位于盆腔深处、周围层次及解剖结构复杂,以骨盆裂口为界,由上而下进行操作时视野暴露差,精准切除肿瘤病灶的难度较大,很容易造成正常肠管的过度切除,从而造成术后肛门功能障碍。由下而上进行操作时由于损伤肛周肌肉,术后往往肛门功能欠佳。同时,由于直肠肛管处术野暴露差及操作空间极其有限,在吻合时容易存在缝合困难、缝合不确切及造成肌肉黏膜损伤等问题,这也是目前低位直肠癌保肛术后感染、吻合口漏等严重并发症的发生率较高的原因之一[4]。精准切除病灶和肠管的确切缝合,是实现肿瘤根治与提高术后肛门功能的必要条件,而手术视野的彻底暴露则是实现这一条件的先决基础。为实现这一目标,国内外学者进行了大量的研究与尝试,创新了众多手术方式与器械,目前低位直肠癌术野的“盲区”也在不断缩短,但距齿状线以上1~3 cm区域内的视野暴露难题仍未得到有效解决,这也限制保肛手术的进步与发展[15-16]。

五、PPS的提出与器械研发

针对目前低位直肠癌保肛手术中存在的手术视野暴露困难、难以精准切除肿瘤病灶、容易造成肛周组织损伤等问题[7,16],同济大学附属第十人民医院胃肠外科于2011年自主研发了经肛直肠肿瘤微创手术系统(Liu′s transanal microsurgery,L′s TAM),可在直视下完成病灶的精准切除和肠管断端的精确吻合,在减少手术创伤的同时显著提高了患者的保肛率和术后肛门功能。

1. 刘氏螺纹扩肛器(Liu′s anal dilator, L′s AD)的应用

本中心利用木螺钉原理研发的新型透明L′s AD采用分体式结构设计,由螺纹套管和管芯两部分组成,可根据患者情况选择合适型号,具有操作简便、稳定性佳、避免损伤肛周组织等优点。通过旋转方式经肛门置入后,可为术者提供良好的手术视野及操作空间,为低位及超低位直肠癌病灶的直视下精准切除及缝合提供了极大的便利。

2. L′s TAM系统的研发

L′s TAM是同济大学附属第十人民医院胃肠外科自主研发的一种新型的经肛非气腹直肠肿瘤切除系统,该系统主要由深度测量器、肛门扩张测量器、L′s AD、肠道支撑器及输送杆、球囊式肛门引流管、腹腔镜及其固定架等组成。可为经肛直肠肿瘤手术提供良好的手术视野及操作空间,在减少手术损伤的同时,显著提高了患者的保肛率、术后肛门功能及生活质量。借助L′s TAM系统,可实现低位直肠癌PPS术以及经肛切除距肛缘10 cm以内的直肠肿物。

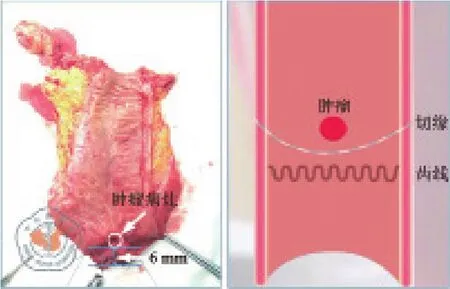

PPS由同济大学附属第十人民医院胃肠外科于2014年首次提出并使用,在超低位直肠癌保肛术中其可在保证肿瘤根治的同时,最大限度地降低对正常肠管的损伤,为患者肛门功能的保留奠定了良好的基础。同时其兼备经自然腔道取标本手术(NOSES)的微创优势,显著减少了手术创伤。PPS的适应证同NOSES I式,主要应用于肿瘤下缘距肛缘<5 cm的低位直肠肿瘤。当肿瘤下缘距齿状线3~5 cm时,切除病灶后剩余的正常肠管相对充裕,可借助L′s AD在直视下经肛使用直肠肛管吻合器进行消化道的吻合重建。当肿瘤下缘距齿状线<3 cm时,腹腔镜完成腹内乙状结肠、直肠系膜的游离后,借助L′s AD完成直视下经肛肿瘤的精准切除(远切缘0.5~1.0 cm,标本送术中快速冰冻病理,手术标本及切缘示意图如图3所示)和肠管断端的手工确切吻合。

图3 低位直肠癌的精准切除标本及切缘位置示意图

3. 应用现状

目前本单位已成功实施PPS术25例,平均手术时间为(218.05±29.74)min,平均术中出血量为(105.12±42.15)mL,平均术后住院天数为(6.1±1.5)d,术后发生吻合口漏1例,术后3个月随访肛门功能Wexner平均3分。PPS在不明显增加手术吻合口漏等严重并发症的同时,降低了低位直肠癌患者的手术创伤、提高了保肛率及术后肛门功能和生活质量,手术效果优良。

六、PPS时代是否已经到来?

随着社会的不断发展和生活水平的不断提高,人们对于低位直肠癌保肛的理念的也在不断提升[21]。借助自主研发的 L′s AD 和 L′s TAM 完成低位直肠癌PPS手术,可在直视下完成肿瘤病灶的精准切除及肠管断端的精确吻合,在保证肿瘤根治的同时最大限度地避免了正常肠管的损伤,极大地提高了低位直肠癌患者的保肛率和术后肛门功能。但与此同时,由于目前PPS术应用于临床时间相对较短,本中心完成的低位直肠癌PPS手术例数相对不足,其手术流程和技巧仍需进一步优化和完善,其优越性仍需前瞻性、大样本临床研究进一步验证。针对上述问题,本中心申请注册了多中心随机对照临床试验研究(注册号:ChiCTR1900023038),将在全国4个医学中心同步开展低位直肠癌PPS术的临床随机对照研究,为PPS术应用于临床提供坚实可靠的理论基础。相信在不久的将来,PPS术将会成为低位直肠癌的重要术式之一,为更多的低位直肠癌患者带来精准功能保肛的福音。