莎士比亚十四行诗中的“时间”隐喻与语篇连贯

2020-03-09田薇

田 薇

(汉江师范学院 外国语学院,湖北 十堰 442000)

一、理论背景

认知语言学家Lakoff和Johnson在其书《我们赖以生存的隐喻》(1980)中提出“隐喻性概念”,隐喻是认知手段,是人类利用某一领域的经验来说明或理解另一领域经验的一种认知活动,是人类心智发展的结果[1]。国内学者束定芳在其著作《隐喻学研究》中也提出隐喻不但是一种语言想象,本质上是人类理解周围世界的一种感知和形成概念的工具[2](P30)。隐喻即从始源域到目标域的投射,让我们用更具体的、有高度组织结构的事物来理解相对抽象或相对无内部结构的事物。例如,在“时间就是金钱”这个表达中,我们通过“金钱”这个始源域范畴去构想和理解目标域“时间”范畴。由此可见,隐喻具有“普遍性”、“系统性”、“概念性”,与生活息息相关,对人类认识和理解世界至关重要。莎士比亚的十四行诗共有154首,主题丰富,结构技巧和语言技巧极高,极具审美价值。有评论家称“《十四行诗》是对爱、性欲、生殖、死亡和时间的本性的深刻思索”,也有学者说诗歌集中歌颂了爱情、友谊与真善美,多重主题散布在154首诗中却没有给读者造成阅读障碍和理解困扰,隐喻起了极其重要和不容忽视的作用。关于时间的描写和论述是莎士比亚十四行诗中一个非常重要的内容,美貌、青春和爱情都受时间的制约,诗人将时间与其一起讨论,可见时间是一个不可忽视的主题,本文将从隐喻认知角度出发,以莎士比亚十四行诗中与“时间”相关的隐喻为语料,分析隐喻对语篇连贯特别是诗歌语篇连贯的影响以及它对语篇主题意义建构所起的作用。

二、“时间的流逝”隐喻与语篇连贯

奥尔特加·卡塞特曾说过 :“诗歌就是隐喻”[3](P459)。莎士比亚在诗歌中大量使用隐喻确实给读者增加了阅读和理解的难度,但他将多个隐喻揉入一个段落甚至一句话中,形成混合隐喻,使得众多隐喻极具系统性和层次性,为读者理解诗歌主题,把握诗歌整体性和系统性提供有迹可循、有章可依的切入点。

以“时间”为纽带,把“时间的流逝”和“时间的影响”通过隐喻来诠释,增加理解度的同时,使整部诗内容连贯紧凑,主题突出鲜明[4]。“时间”的这两个含义对立统一,时间的诗人通过四季的变化、昼夜更替和植物的生长变化三个方面来描写时间的短暂和流逝及其巨大的摧毁力量能激起人们与时间斗争,凸显了留住美的不易和得到爱的艰辛,人必须通过努力才能战胜短暂、达到永恒。

(一)四季的变化

诗集中多次提及四季的变化,“春”出现了6次,一年之计在于春,春天万物复苏,新的开始,新的希望。如:

Speak of the spring and foison of the year:

The one doth shadow of your beauty show,(Sonnet 53)

“春”象征着新鲜与活力,春的明媚把你绰约的倩影显示,表达了作者对友人美貌的赞叹和对美的执着追求,预示着美好人生的开始。

“夏”出现的次数最多,有20次。英国的夏季与中国的酷暑不同,是一年中最温暖、最宜人的时期,但英国的夏天又极为短暂,不历一月便已呈花褪残红之态[5]。诗人把友人比作夏季的一天,且更加可爱,更加温婉。“夏”的繁盛和绚烂在时间的流逝中渐渐褪色和消失,夏天再美好也阻挡不了时间的流逝和打磨。诗人在赞叹和欣赏夏天美好的同时也在感叹它的易逝,体现了诗人对美好事物和永恒的向往。

Shall I compare thee to a summer’s day?

Thou art more lovely and more temperate.(Sonnet 18)

“秋”只出现3次,英国秋季在九月、十月、十一月为过渡时期。三春的美景变成秋天的枯焦,秋天的黄色凋零与春天的蓬勃朝气和夏天的绿色盎然形成鲜明对比,表达了诗人对时间飞逝,人生由巅峰走向没落的无奈和伤感:

Have from the forests shook three summers’pride,

Three beauteous springs to yellow autumn turned.(Sonnet 104)

“冬”出现10次,被赋予多种涵义,寒冷、黑暗、荒凉,凄婉伤感的鸟儿的歌声,树叶闻之色变,把盛夏带到狰狞的冬天,冬天凄冷而毫无生气的感觉也是诗人对人生步入寂寥失落的晚年的感慨:

For never-resting Time leads summer on,

To hideous winter and confounds him there,(Sonnet 5)

(二)昼夜更替

日出日落、昼夜更替,时间流逝,从“Lo,in the orient when the gracious light / Lifts up his burning head”(Sonnet 7)”明辉出东方,给万物带来生机;到“And having climb'd the steep-up heavenly hill / Resembling strong youth in his middle age”太阳到达天顶时,这一时刻最温暖,最耀眼,就像一个人事业到达顶峰时的绚烂辉煌;到“Like feeble age,he reeleth from the day / The eyes,'fore duteous,now converted are / From his low tract and look another way”光线暗淡消逝,日落象征人到暮年,欲奋斗而无力,只能在回忆中安慰自己。

(三)植物的生长变化

在十四行诗中“bud”出现了7次,指各种“花蕾”。含苞待放的“花蕾”映射出人年幼青涩,但蓄势待发、努力绽放的姿态,而恶蛆最爱那甜蜜的嫩蕊,而你正是纯洁无瑕的初春。如:

For canker vice the sweetest buds doth love,

And thou present’st a pure unstainèd prime.(Sonnet 70)

随后,“花蕾”绽放成一簇簇“鲜花”,万紫千红、芬芳四溢,鲜花怒放映射出人生最多彩灿烂的时光:

Yet nor the lays of birds nor the sweet smell

Of different flowers in odour and in hue(Sonnet 98)

时间飞逝,美好的东西都是易逝的,花开花落,黄叶,或尽退,或三三两两挂在瑟缩的枝头上索索抖颤:

When yellow leaves,or none,or few,do hang

Upon those boughs which shake against the cold,(Sonnet 73)

同样人也无法永葆青春美貌,更不可能永远处于鼎峰,逐渐褪去、衰落是无法回避和避免的,诗人的无奈溢于言表。最后当寒冬降临,寒霜凝结,绿叶全无踪迹,美貌覆上了冰雪,到处一片凄凉:

Sap checked with frost and lusty leaves quite gone,

Beauty o'ersnowed and bareness everywhere.(Sonnet 5)

从植物长出花蕾到鲜花怒放到树叶枯黄最后一片荒芜,植物的一系列生长变化映射出时间流逝,人生飞快。从上面的分析中我们可以总结出“时间的流逝”的三个相互关联的隐喻,即“时间的流逝”如四季变化,如昼夜更替,如植物的生长变化。“时间的流逝”较为抽象无形,为目的域,四季、昼夜更替、植物的生长变化是人类对物理世界里的物质和现象的经验,为始源域,帮助读者来理解目的域。作者这三种隐喻的选取不是随意的,这些隐喻也不是孤立的,呈现包含和被包含的关系,即四季变化>昼夜更替,植物的生长变化又是在时间流逝的过程中渐进发生,这种有规律、系统的描述使三种隐喻间的语义连贯起来,形成结构化的隐喻群。

三、“时间的影响”隐喻与语篇连贯

在十四行诗中,“时间的影响”具体体现为:战争;凶猛的动物;工具;邪恶的人。

(一)战争

时间奔涌向前,不会停息,时间就像摧毁一切的战争,带走美丽的容颜,让生命终结。人类与时间的这场战争不可避免,那么战争的结果和破坏力也就映射出了时间的结果和破坏力。从始源域“战争的结果”映射到目标域“时间的影响”,充分体现这一隐喻的系统性。

When forty winters shall besiege thy brow,

and dig deep trenches in thy beauty’s field,(Sonnet 2)

诗人用“forty winters”来代指时间,时间挤上你的眉毛,围攻你的朱颜,其破坏力如战争在你美的园地挖下深深的战壕,“trench”指时间在脸上留下的皱纹。隐喻的使用形象生动地描绘了时间的强大攻势,以及人类在这场战争中所受的影响,即人类漂亮的脸庞布满皱纹。十四行诗的前17首以“美”为主题,但美和友人的美貌都会受到时间的侵蚀。战场上的结果通常只有胜负和赢输,在人与时间的战争中,其结果也只有两种,要么臣服于时间,即死亡,要么通过生育繁衍后代和诗歌这两种方式打败征服时间来延续美和留住美。

Be not self-willed,for thou art much too fair,

To be death’s conquest and make worms thine heir.(Sonnet 6)

诗人奉劝友人别任性,你的美丽不该是死的胜利品,更不能让蛆虫做你的后代。由此可见诗人强调不要过分自我迷恋而忽视时间的毁灭性影响,要战胜时间留住美貌,体现了诗人战胜时间的决心。

And,all in war with time for love of you,

As he takes from you,I engraft you new.(Sonnet 15)

在这句诗中,时间摧毁友人容颜,为了表达对友人的爱,诗人用“in war with time”明确地表达为爱而战,为爱与时间宣战,即便时间夺走了你的容颜和生命,我会在诗歌中记录它,把你的青春重新唤醒,让它获得新生得以留存。

(二)凶猛的动物

Devouring Time,blunt thou the lion's paws,

And make the earth devour her own sweet brood;

Pluck the keen teeth from the fierce tiger's jaws,

And burn the long-lived phoenix in her blood;(Sonnet 19)

十四行诗的第19首中,将“Devouring time”隐喻为可以吞噬一切的“凶猛的动物”与“雄狮”交战能磨钝其爪,与“猛虎”搏斗能拔掉其利牙,与“长寿的凤凰”厮杀能将其活活烧死。狮虎的凶猛,爪牙的尖利在时间这头凶猛的野兽面前不堪一击。长寿的凤凰是希腊神话中一种长生不死的鸟,同样都也敌不过时间,永恒幻灭,诗人形象地表达了时间的强大、无情和可以摧毁一切的力量。

(三)工具

镰刀与沙漏是文艺复兴时期最重要的时间意象。人生的短暂如沙漏,沙子在不经意间一粒一粒落下,暗示时间飞逝的猝不及防。时间的无情如镰刀,刀起物断,暗示时间夺取人的性命的残酷。十四行诗中莎士比亚也常把“时间的影响”描绘成具有破坏性的工具。

O,carve not with thy hours my love’s fair brow,

Nor draw no lines there with thine antique pen.(Sonnet 19)

在这句诗里,诗人把时间描绘成“古老的画笔”在友人的美额上乱涂乱画,满脸褶皱就是这支画笔的作品。十四行诗里,诗人还将时间比喻成“一把利斧cruel knife(Sonnet 63)”可以割去我的青春和终结我的生命,或如“世人的丧钟sullen bell(Sonnet 71)”宣告死神的降临和生命的终结。“镰刀scythe或sickle(Sonnet 12、60、100、116、123、126)”在诗集中出现的次数最多,这个隐喻与古希腊的神话有关,古希腊之前丰产之神克洛诺斯(Kronos)与时间的化身克洛诺斯(Kairos)的名字比较相似,前者的象征物是镰刀,于是克洛诺斯也有了手执着镰刀或长柄的形象,以提醒人们时间的无情流逝[6](P445)。为了强调时间的影响和破坏作用,和文艺复兴时期的其他诗人一样,莎士比亚也把时间与克洛诺斯的可怕形象融合在一起[7](P161)。

(四)邪恶的人

诗集中,时间的冷酷和摧残正如“嗜血暴君bloody tyrant(Sonnet 5、16)”,残暴地虐待着友人的美貌容颜,而抵抗时间这个暴君的唯一办法就是用诗歌来记录美好,用繁殖下一代来承载希望。时间又如“窃贼thief”,“Stealing away the treasure of his spring偷走青春的财富(Sonnet 63)”。这些隐喻形象地向读者展现了时间这个“邪恶的人”对爱和美的无情摧残,也表达了作者奋起抵抗、超越时间暴政的决心和愿望。

上述“时间的影响”的四种隐喻并非随意选择,冷酷、无情、残暴、攻击力强、摧毁力大是四个目的域“战争”、“凶猛的动物”、“工具”和“邪恶的人”之间的共同点,使四个隐喻相互关联、牵制,目标一致。

四、“时间”隐喻与语篇连贯

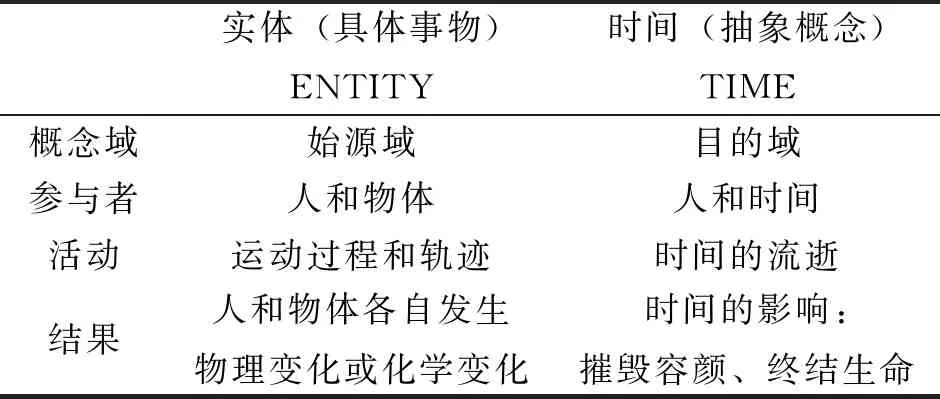

隐喻的系统性指隐喻不是个别地、随意地制造出来的,而是有系统的。不少看似孤立的隐喻,其实都有着这样那样的联系,可形成某种结构化的隐喻群[8](P90-91)。“时间的流逝”和“时间的影响”两个含义对立统一于“时间”这个概念下,共同构成+TIME IS AN ENTITY+(时间是个实体)这个实体隐喻,如表一所示。在这个实体隐喻中,以“时间”为目的域,以“实体/具体事物”为始源域,物体的运动是绝对的,因此任何事物都处在可见或隐约的运动中并有其独特的运动轨迹,引申为“时间的流逝”不可避免、无法阻挡、不受人的意志为转移,人是时间的参与者也是受害者。物体运动的结果就是人和物体各自身上都发生一些物理变化或化学变化,引申为时间可以摧残容颜、终结生命的悲惨结局。“时间的流逝”和“时间的影响”虽然有各自的隐喻系统,但都是“时间”这个物体的一部分,统一在+TIME IS AN ENTITY+(时间是个实体)这个大的隐喻框架下,构成一个隐喻系统,使整部诗集内容连贯、紧凑,主题鲜明。

表1 +TIME IS AN ENTITY+实体隐喻过程

“现实—认知—语言”是认知语言学的基本原理,任何语言现象都可透过语言的表层形式探究其背后的认知模式和特点。隐喻是我们用来理解抽象概念、进行抽象推理的主要认知机制[9](P132-134)。诗人在其认知系统内把最普通、具体的事物与抽象概念关联起来,实现一个概念到另一个概念的转化。作为读者,我们也会尝试理解事物之间的相似性和关联性,试图在篇内和篇外不同的语言之间建立起某种联系,从而获取语篇的连贯性[4]。诗歌用词凝练,缺乏显性的语篇连贯手段,隐喻在诗歌语篇中的作用尤为突出,通过每个隐喻的延伸和推进,形成隐喻系统和网络。莎士比亚的十四行诗中隐喻众多,本文仅就“时间”这一主题,通过解析“时间的流逝”和“时间的影响”两个子隐喻和“+TIME IS AN ENTITY+(时间是个实体)”实体隐喻,探究诗歌中的认知连贯机制,隐喻的使用使语篇主题一致、鲜明、语篇前后连贯,同时给读者无尽的想象空间。