关于烤烟“中棵烟”培育的若干思考

2020-03-03顾会战母明新史洪涛何佶弦魏永涛庄晔王小东

顾会战,母明新,史洪涛,何佶弦,魏永涛,庄晔,王小东*

1 四川省烟草公司广元市公司,四川广元 628100;2 河南科技大学农学院,河南洛阳 471023

烟草是一年生多叶型直立经济作物,烟株的高度、叶片数量、大小和伸展方向等都对烟草的产量和品质形成有重要影响。近年来,随着卷烟工业企业对烤烟原料的个性化需求趋势愈加凸显,倒逼烤烟产区必须进行烤烟原料生产模式改革和技术创新,实现烤烟原料供给侧结构性改革,培育“中棵”烤烟又被重新提到应有的新的高度上来,烤烟的理想静态和动态株型到底是什么样,如何构建衡量烤烟株型的指标体系,如何塑造烤烟理想株型也越来越受到烟叶产区和科研工作者的广泛关注。长期以来,各个烤烟产区和科研工作者都围绕“中棵烟”培育开展了相关理论研究和实践探索,总结和形成了具有当地特色的烤烟“中棵烟”培育技术体系。但目前生产上普遍对“中棵烟”内涵的认识差异较大,导致所形成的“中棵烟”培育与保障技术体系也不尽完善,对满足卷烟工业企业的原料需求仍显得捉襟见肘。因此,如何丰富烤烟“中棵烟”的内涵并因地制宜开展“中棵烟”标准体系构建和保障技术支撑具有重要理论和实践意义。

1 作物株型的内涵

作物株型的概念最早在水稻、大豆和甘薯研究中被日本学者角田重三郎提出[1-3],一般指植株个体在空间的几何分布,即简单意义上的株型,主要强调作物的外在形态或者所呈现的植株姿态。随后小麦[4]、玉米[5]、棉花[6]、花生[7]、油菜[8]、谷子[9]和高粱[10]等其它作物也相继提出了其相应的理想株型体系。

1968 年,作物理想株型的概念首次被提出,理想株型被认为是由影响作物光合作用、生长发育和籽粒产量的性状所组成,能最大限度地提高光能利用率,增加生物学产量和提高经济系数[11]。理想的株型是指作物在特定的生态条件下,群体内个体间的竞争和干扰最小,能最有效地共同利用光、温、水、肥、气、热等条件。我们培育作物理想株型的目的是让作物叶片尽可能多地获得光照和提高叶片光合效率,以实现作物增产提质增效。

株型对作物的群体光合生理、产量及质量影响显著,塑造理想的株型能提高作物产量、改善作物品质。前人研究认为玉米的株型由平展型改为紧凑型,产量提高16.69%,紧凑型改为平展型减产13.79%[12]。南殿杰等研究表明棉花株型栽培较自然株型增产9.2%~25.1%[13]。

2 对烤烟“中棵烟”内涵和株型特征的再认识

烤烟生产追求优质适产,强调烟叶质量,同时力争获得尽可能高的烟叶产量。烤烟不同株型特征与栽培技术的调控作用有密切关系,良好的株型配置对烤烟的生长发育、产量及质量特色形成尤为重要。

烤烟“中棵烟”实际上属于烤烟理想株型的范畴,用理想株型来表达“中棵烟”的涵义则更为准确和合适,但生产上人们普遍把烤烟的“中棵”特征等同于烤烟的理想株型特征,理想株型相对抽象,而“中棵烟”的叫法更生动形象和直接,更有利于基层一线人员的理解和把握,故本文在讨论时仍采用“中棵烟”这一习惯称谓。

云南烟区最早在上世纪60~70 年代提出中棵烟的概念,并初步总结了“中棵烟”的特点为烟株高度中等,打顶后株高100 cm~110 cm,田间生长整齐一致,烟叶褪色好,有骨气[14-15]。冯国忠[16]和王伯毅[17]均认为培育筒形烟株,其产质关系比较协调。当时的“中棵烟”概念是建立在多叶型烤烟品种栽培基础之上的,改革开放后,随着化肥工业的兴起和化学肥料的大量使用,烟叶单产大幅度提高,烤烟品种改良也向提高和改善单叶质量的方向发展。近年来,随着工业库存压力的增大和产区植烟土壤的退化,在产需矛盾进一步加剧的形势下,人们又重新把培育“中棵”烤烟提到新的高度上来,以期通过工商研学合作缓解当前的原料供需矛盾。

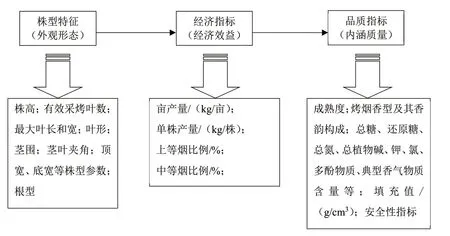

到目前为止,人们对烤烟“中棵烟”(或者理想株型烤烟)的理解和认识还主要处在外部形态方面,随着工业企业及其卷烟品牌对原料需求的差异化和个性化发展,必然要求我们从原料生产端对烤烟“中棵烟”的内涵进行再扩展和再认识。品牌导向的烟叶生产实际必然要求我们要把“中棵烟”的认识和理解贯穿于烟叶订单式生产和工业使用的全过程,从这个意义上讲,“中棵烟”的内涵就大大地拓展了,它应该包含烤烟田间长势长相等外部形态、群体产量水平、单株和单叶特性、外观质量、典型内含物质含量状况、感官评吸质量及其配伍性等诸多方面,详见图1,我们要研究其之间的相互关系,以利于更好地培育出“中棵烟”。

图1 烤烟“中棵烟”内涵及指标体系Fig. 1 Connotation and index system of flue-cured tobacco"zhongkeyan"

3 烤烟“中棵烟”的差异化

烤烟原料需求的多样化和个性化要求烤烟生产必须紧密结合品牌导向的“中棵烟”原料生产来开展。而烤烟“中棵烟”的形成和塑造又受多种因素影响,培育和生产差异化的“中棵烟”原料是应对品牌需求差异化的必然选择。到目前为止,部分学者和主产烟区也提出了相应的“中棵烟”特征和培育技术。刘国顺[18]认为理想烟株应以“下部叶阳光充足、上部叶叶片展开、整株叶片厚薄适中,缩小部位间烟叶质量差异,达到叶尖与叶基的色泽一致、叶背与叶面的色泽一致”较为合适。山东诸城通过大小行种植和较常年增密100~200 株/亩等措施来培育“中棵烟”,并提出其标准为烟株长相前期腰鼓型、后期筒型,株高100~120 cm,单株有效叶数20 片左右,最大叶长不超过75 cm,中部烟叶单叶重9~12 g[19]。湖北十堰提出的“中棵烟”表现为打顶后株高100~120 cm,茎围 8~10 cm,节距 4~5 cm,下部叶长 50~60 cm、宽22~28 cm,中部叶长 55~70 cm、宽 25~30 cm,上部叶长55~65 cm、宽20~28 cm[20]。四川攀枝花烟区也提出了优质适产“中棵烟”的田间长相为打顶后的定型株型为圆筒形,株高100~120 cm,单株有效留叶数(18~22)片/株;叶片大小:下部叶长55~65 cm,宽25~30 cm;中部叶长60~70 cm,宽20~30 cm;上二棚叶长55~70 cm,宽15~25 cm;顶部叶长50~55 cm,宽15~20 cm。单叶重:下部烟叶重5~7 g,中部烟叶重7~9 g,上部烟叶重9~11 g[21]。河南三门峡[22]、湖北恩施[23]和山东淄博[24]等烟区也相继通过改善株行距配置、调控营养供应、绿色防控等措施来培育和构建当地的“中棵烟”技术体系,都认为各自提出的烤烟株型表现能够获得优质适产的烟叶。以上产区提出的关于“中棵烟”的表述多停留在外观形态上且各有差异,但缺少经济指标和质量方面的系统描述。

郑登峰、郑克宽等[25-26]研究认为不同株型和群体结构下的烤烟产量、化学成分和感官评吸质量均表现显著差异。罗登山、乔学义等[27~29]通过生态、感官、化学和代谢四个维度把我国烤烟风格划分为八大香型,并明确了其具体涵盖区域和对应特征物质含量状况,具有很强的针对性和指导性。不同的烟株形态和结构导致其群体内的光分布差异,这种差异必然影响到烟株个体的生长发育和代谢物差异,而要想获得特色更加明显的优质烟叶原料必然要求我们要因地制宜地培育出差异化的“中棵”烤烟。我们可以结合八大香型的地理区位和质量特点,以凸显本地区烟叶香韵特征和质量特点为目标,开展差异化“中棵烟”研究和培育工作。

4 影响烤烟“中棵烟”形成和塑造的主要因素

烤烟株型受诸多因素影响,因品种、生态环境条件和栽培措施而各异,烤烟理想株型的形成和塑造是品种、生态环境条件和栽培措施共同作用的结果,详见图2。

图2 烤烟“中棵烟”形成和塑造的主要影响因素Fig. 2 The main factors influencing the formation and shaping of flue-cured tobacco "zhongkeyan"

4.1 遗传因素

烤烟株型性状受遗传基因控制,烤烟各个农艺性状的广义遗传力均较高[30]。遗传因素对烤烟的株型有重要影响,不同品种有不同的株形特征。许美玲等[31]对我国26 个主栽烤烟品种的农艺性状进行了分析,认为目前多数主栽的烤烟品种具备了理想株型的基本外部形态条件。要获得优质适产和工业可用性好的特色烟叶原料,必须培育烤烟在株高、叶数、茎围、节距、茎叶角度、叶长宽比、叶质重等形态指标上协调搭配的理想株型。

4.2 生态环境因素

生态环境条件的地域性差异决定了相应地区作物的光、温、水、气、热、肥力等资源配置也各不相同,这种农业资源的差异化配置也必然影响其对作物的生态雕琢效应。金峰研究了多生态环境条件下不同世代株型特性、产量构成等指标的差异,认为生态环境对杂交F2 代个体株型特性和产量构成因素具有较为明显的影响[32]。海拔高度对作物(烟草)株型指标和生物量均有重要影响,王宇超的研究表明:随着海拔高度的增加,7 个烤烟品种的株高和茎围分别减少和增粗,并分别与海拔高度呈显著负相关和正相关的线性关系[33];吕学高[34]探究重庆不同海拔地区不同株型玉米生物量的影响,认为海拔对玉米的生物学干重影响显著,随着海拔高度的升高,不同株型玉米的生物学干重均提高。不同地形地貌条件也间接影响烤烟株型的塑造。李洪勋[35]研究了不同微地形烟地对烤烟农艺性状的影响,结果表明生育期最大叶长、叶宽、株高、茎围、节距、叶面积指数均表现为坝地>坡地>台地,而最大叶片长/宽的平均值则表现为坝地<坡地<台地。

4.3 栽培因素

(1)合理密植

适宜的植烟密度和种植方式本质上改善了烟株各叶层间的光分布,而合理的光分布能够最大程度地利用光热资源。合理密植也是提高作物光热资源利用率和发挥增产潜力的重要措施之一[36],烤烟群体叶面积系数随种植密度的增加而递增,合理密植可充分发挥烤烟群体结构性增产潜力[37-38]。孙学永等[39]研究认为株高、叶数与栽培密度呈线性正相关关系,腰叶长、腰叶宽、茎围与栽培密度呈线性负相关关系。沈杰等[38]认为随着密度的增加,烤烟株高显著增加,最大叶叶位明显下降,并逐渐表现为“高瘦”形态。也有学者认为除茎围外,其它农艺性状均随密度的增加呈现先增加后减小的趋势[39];郑克宽等[26]、曾庆宾等[40]的研究均认为单叶重随种植密度的增加而降低。

(2)水肥状况

水分和营养供应状况对烟株的生长发育有重要影响,必然也对烟株的株型性状产生塑性效应。何文高等[41]认为烤烟株高、茎围、顶宽、叶层宽等农艺性状均随着施氮量的增加而增加;张景华等[42]认为施氮量对节距和叶宽的影响最大。烤烟株高随土壤含水率的增加而增高,而生物量随土壤含水率的降低而减小[43]。伸根期低于田间持水量的45%、旺长期低于田间持水量的65%会对烤烟株高、茎围、叶面积产生显著影响[44]。

(3)打顶高度和留叶数

打顶高度和留叶数直接决定了烤烟的株高和有效采烤叶片数,进而影响叶片的大小、单叶重以及产量水平。薛小平等[45]认为贵州烟区K326 打顶后的理想株型为高台型-筒型,植烟密度18195 株/hm2、留叶20 片能得到较好的烤烟产质量。而在生产上打顶高度和留叶数又紧密联系,打顶的时机和方式还要考虑烟株营养水平等多种因素来综合衡量。郭月清等认为随着打顶高度的升高,烟株茎高和节距增大而茎围变小[46]。

5 烤烟“中棵烟”培育的基本途径及展望

烟草是叶用型经济作物,打顶改变了烟草原有的“源-库”关系,烟株的生理生化代谢发生了深刻变化,烟草叶片本身也迅速建立了新的“源-库”统一体,使得营养物质和内源激素等在各器官、部位间进行了重新分配,这种物质的再分配和调节导致了叶片的二次生长和发育,进而影响到烟草的理想株型塑造。笔者认为培育烤烟“中棵烟”(理想株型烤烟)应从以下方面考虑。

5.1 加快烤烟理想株型育种和定向改良力度

开展株型育种是培育理想株型烤烟的根本途径。烤烟品种本身特性决定了烤烟的基本形态特征,李家洋等[47]从侧芽发育、茎秆伸长、分枝角度、花序发育等方面对水稻理想株型的调控机理以及作物株型的设计育种改良进行了系统总结;瞿礼嘉等[48]通过影响植物重要激素生长素的合成途径来调控株型。与烤烟产量相关的株高、节距、叶数、茎围、茎叶角度、腰叶长和宽等7 个农艺数量性状既受微效多基因控制又受环境条件影响[49]。童治军等[50]对231份烤烟种质资源的表型性状遗传分析表明,烤烟株高、叶数、茎围、节距的广义遗传率均在75%以上;张兴伟等[51]认为叶数和叶面积的主基因遗传率较高,适合在早代选择;巫升鑫等[52]研究认为烤烟叶数、节距、株高、叶宽等性状的狭义遗传率较高,而叶长的广义遗传率较低;同时烤烟的多数农艺性状受加性遗传支配[53]。这都为我们进行烤烟株型育种提供了很好的理论和实践支撑,烟草株型育种和改良可以借鉴其它作物株型品种选育的基本思路和方法,把烤烟的株高、叶数、节距、叶形、茎叶夹角、叶片大小等指标作为遗传改良的重点,同时,烤烟株型遗传改良与8 大香型特征物质定向遗传改良要有机结合起来,突出提高烟叶质量这一主线,充分发挥现代生物技术的优势。

5.2 促进烤烟合理布局和加强植烟土壤保育工作

生态决定烤烟特色已成行业共识,如何结合八大香型划分进一步发挥基因型和环境的互作效应[54-56],优化细化产区烟叶布局实现稳产提质增效成为必然。在优化烟叶布局的基础上,加强健康植烟土壤培育实现烟株营养均衡供应又成为了工作的重点和难点,植烟土壤保育工作是一个长期的系统工程,受土壤母质、理化性质、微生物状况、污染程度和耕作制度等诸多因素的影响[57-59],其中最根本的是要实现土壤碳氮比协调和增加土壤微生物多样性,适宜的土壤碳氮比例和丰富的微生物种群能够改善土壤性能、降低土传病害和提高烤烟品质[60-66]。我们必须借助现代农田生态改良技术和信息技术,围绕烤烟八大香型风格区域定位,以大生态的思维来改造和稳定基本烟田,充实植烟土壤碳库容量,协调土壤碳氮比例,丰富土壤微生物多样性,提升植烟土壤健康水平和生产性能,为烤烟理想株型培育提供良好的生态环境,进而促进烟区可持续发展。

5.3 加强烤烟栽培耕作理论和技术改革

烟叶生产是农业生产的重要组成部分,必须融入大农业的发展,顺应现代农业发展趋势和要求。细化烟叶生产布局,实现烤烟良种良态良法相配套,既要发挥良种的遗传潜力和生态的雕琢作用,更要凸显栽培的修饰作用。许美玲提出烤烟理想株型和群体结构构建要实现株型、产量和品质相统一[67];范雄[68]从烤烟营养、打顶、育杈、水分、通风透光五个方面提出了烤烟株型调控措施。王丰等[69]也提出控氮调叶色,密度调叶片松散度等措施培育理想株型。目前生产上主要通过控制N 素用量、合理密植和打顶留叶等关键农艺措施进行株型塑造,也有学者和产区[19,22,41,70-73]提出减氮增密控叶、一垄双行或宽窄行种植等措施来获得优质适产的“中棵烟”。可以借鉴玉米、棉花等作物的株型培育措施促进烤烟理想株型培育,以适应未来烟叶机械化采收的发展趋势。近年来,田间烟叶结构优化技术在各烟区进行了普遍推广,也是烟叶供给侧结构性改革的重要举措之一,对优化烟叶等级结构和提高烟叶质量发挥了重要作用。田间烟叶结构优化实际上是对烤烟株型的再塑造,其改善了烤烟的群体生产性能和烟叶质量[74-76]。对于烤烟生产而言,我们要敢于打破常规思维,坚持质量优先,稳定单产,在现有烟叶结构优化基础上,围绕“中式卷烟”原料的新要求,逐渐减少采烤次数,进而过渡到机械化采收,最终实现烟叶生产全程机械化和均质化生产,以顺应现代农业发展的新趋势。紧密结合卷烟品牌导向和工业需求,通过选用良种、改革植烟模式和耕作制度、构建合理群体结构、协调烟株营养供给、优化田间烟叶结构等关键农艺措施,来构建基于八大香型的差异化的烤烟理想株型培育技术体系,以实现促株型、调结构、稳单产和提质量相统一,而调氮适密减叶促单叶质量等措施是实现烤烟株型合理、特色优质与稳产增效相协调的可行途径。

烤烟理想株型培育是一个系统工程,受诸多因素影响。而要对现有烤烟栽培模式进行理论创新和技术改革,就需要工、商、研、学联动并形成合力,围绕烟叶生产中存在的共性和瓶颈性问题,大胆创新,做好相关理论和配套技术研究,促进行业可持续发展。