贝伐珠单抗治疗复发难治性原发中枢神经系统淋巴瘤1例

2020-03-02王北辰范嬴予车禹萱孙秀华

王北辰,邓 瑷, 范嬴予,车禹萱, 孙秀华

(大连医科大学附属第二医院 肿瘤内科,辽宁 大连116027)

1 临床资料

患者,女,61岁,2015年8月26日主诉头痛、头晕、伴左下肢无力,于外院神经内科住院。体格检查:体温36.4 ℃,脉搏82次/min,血压125/70 mmHg,神志清楚,自主体位,查体合作。全身皮肤黏膜未见黄染,浅表淋巴结未扪及肿大。头颅、鼻咽、心、肺、腹部查体均未见异常。左下肢肌力Ⅳ级,病理反射未引出。实验室检查:血常规WBC 4.32×109/L,RBC 6.73×1012/L,PLT 159×109/L,Hb 112 g/L,中性粒细胞绝对值(NEUT%) 2.47×109/L,中性粒细胞百分比(NEUT%) 59.6%,淋巴细胞绝对值(LYMPH%) 1.02×109/L,淋巴细胞百分比(LYMPH%) 23.7%,单核细胞绝对值(MONO%) 0.57×109/L,单核细胞百分比(MONO%) 13.2%,LDH 158 U/L,肝肾功正常。后患者为进一步治疗于2015年8月29日就诊于大连医科大学附属第二医院,完善颅脑MRI增强(2015年8月30日)示:双侧顶叶,右侧额枕叶可见多发肿块影,占位效应较轻,较大者位于左侧顶叶,呈长T1、等T2信号,中心可见斑片状长T1、T2信号,周围伴不规则水肿带,增强扫描明显强化,局部强化不均匀,中心无强化(图1A)。并于2015年8月31日行颅内肿物立体定向穿刺活检术,标本送检病理诊断:弥漫大B细胞淋巴瘤(NOS,non-GCB),免疫组化GFAP(+)、S-100(+)、P53(15%中等强度+)、CD3(+)、CD5(+)、CD10(-)、CD20(+)、CD21(显示不规则FDC网)、Bcl-2(>90%+)、Bcl-6(-)、Pax-5(+)、MUM-1(+)、C-Myc(20%+)、OLig2(+)、NeuN(-)、LDH1(-)、Synaptophysin(-)、Ki-67指数约60%、原位杂交:EBER:(-)。见图2。

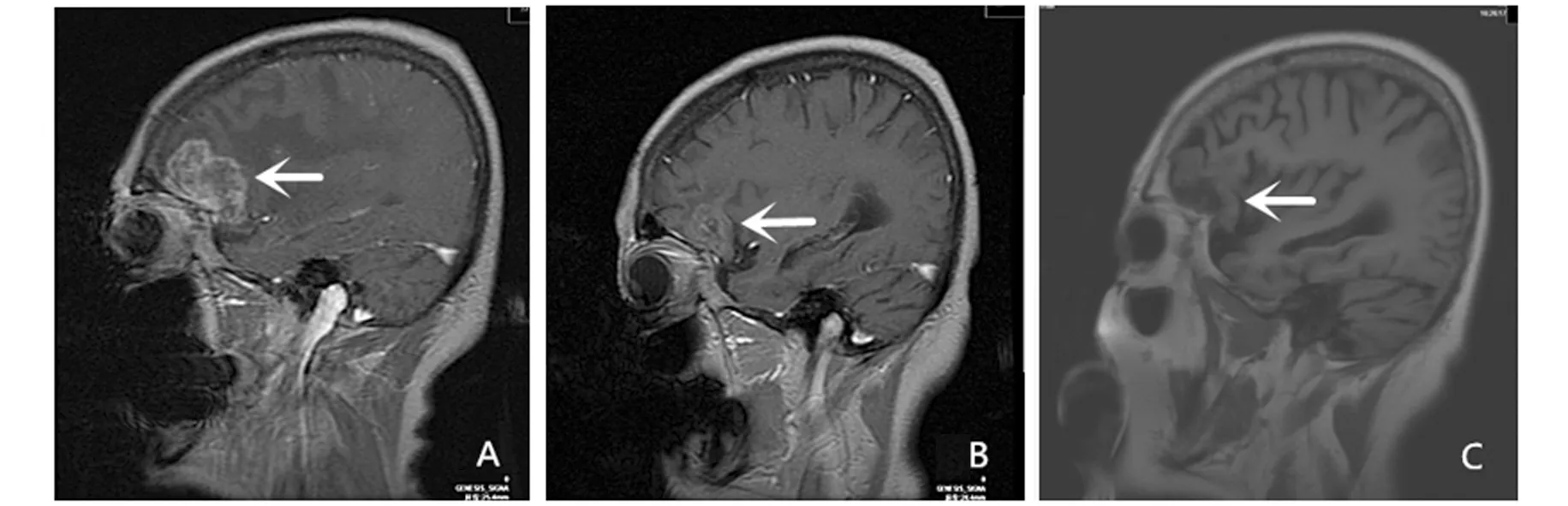

2015年10月14日始行R-HD-MTX+Ara-C方案化疗2周期,2周期后复查颅脑增强MRI,与前次MRI比较,颅内右侧额叶病灶较前略有增大,其余病灶较前无明显变化,疗效评价稳定(SD)。经2周期化疗后复查血常规提示IV度WBC、NEUT下降,II度血红蛋白下降,IV度PLT下降,故于2015年12月17日起改行CPT-11单药、替莫唑胺单药、利妥昔单抗+来那度胺靶向治疗联合托泊替康单药、托泊替康单药、苯丁酸氮芥联合培美曲塞等化疗方案化疗1周期,化疗期间复查血常规均提示不同程度的骨髓抑制征象,故多次更换化疗方案,期间患者病情均为SD。末次化疗时间为2016年5月9日,此后患者拒绝继续治疗,期间规律复查未行进一步治疗。2017年10月27日复查MRI示右侧额叶异常信号,较前片病灶体积增大。考虑病情进展,且患者双下肢无力进行性加重,伴记忆力减退加重。2017年10月30日始行贝伐单抗+多柔比星脂质体+VP-16方案化疗(贝伐单抗 500 mg d1;多柔比星脂质体 40 mg d1;VP-16 0.2 g d1~3;21 d为1周期),1周期化疗后患者记忆力减退、双下肢无力症状较前明显改善。2、4周期后复查颅脑MRI:右侧额叶异常强化肿块较前片明显缩小,胸腹CT未见异常(图1B、C)。截止2018年3月6日共化疗4周期,一般情况良好,未见肿瘤进展征象。

A: 患者化疗前颅脑MRI检查(2015-08-30);B:使用贝伐珠单抗治疗2周期后复查颅脑MRI(2018-01-08);C:使用贝伐珠单抗治疗4周期后复查颅脑MRI(2018-04-02) 图1 患者治疗之前及应用贝伐珠单抗治疗2、4周期后的颅脑MRI检查结果 Fig 1 Craniocerebral MRI results before and after 2,4 bevacizumab treatment cycles

2 讨 论

原发性中枢神经系统淋巴瘤(primary central nervous system lymphoma,PCNSL)是一种少见的高度恶性非霍奇金淋巴瘤,约占颅脑肿瘤的约3%,其发病机制尚不明确。病变常累及脑室周围的脑实质,也可累及脊髓及软脑膜,60%~70%患者的肿瘤为单发病灶,80%~90%患者的病灶位于幕上。除了脑部受累,还有10%~20%患者眼部受累。其中弥漫性大B细胞淋巴瘤(DLBCL)为主要的病理类型,约占95%。好发于50~70岁,起病较快。大约10%的患者肿瘤细胞在脑、脊髓、软脑膜和脑脊液(CSF)中以及玻璃体和脉络膜视网膜中播散,这被认为是中枢神经系统淋巴瘤的一种表现,并且比全身DLBCL的预后差。 由于PCNSL通常靠近脑室系统,因此CSF可能是肿瘤细胞与周围环境相互作用从而引起肿瘤发生与发展机制的突破点[1]。

PCNSL主要表现为精神状态的改变,比如颅内压增高导致头痛(55%)、呕吐(35%)及视乳头水肿、局部压迫症状(10%)以及局灶性神经功能缺损(50%),包括癫痫发作、记忆力减退、行走不稳、视物模糊、视野障碍、言语模糊及轻偏瘫。眼部受累时患者常表现为视物模糊或诉有“漂浮物”[2]。

MRI病变特点为T1WI呈等或稍低信号,T2WI呈稍低、等或高信号,病变局限,边缘不规则,90%病变周围伴有不同程度的水肿,增强后肿瘤明显均匀一致增强是本病的特点,这是因为血脑屏障的破坏使对比剂渗透到细胞外间隙所致。立体定向活检是明确诊断最有效的方法之一,PCNSL绝大多数来源于成熟B细胞,并表达B细胞表面标志物,比如CD20等,有研究还表明PCNSL细胞可表达CD10。在电镜下可见肿瘤细胞浸润周围正常的脑组织,在正常脑组织中的小血管周围形成“套袖”样改变是PCNSL的特征。流式细胞学检测目前广泛用于血液系统恶性肿瘤的诊断,研究表明结合脑脊液流失细胞学免疫分型,PCNSL的检出率可增加49%,另外包括可溶性CD27、免疫球蛋白轻链等在内的脑脊液蛋白分析可辅助诊断PCNSL。另外PCNSL在免疫缺陷患者(例如HIV感染或移植后的药物免疫抑制)中发生率更高[3],免疫缺陷患者的表现与免疫功能正常患者有所不同,前者MRI可见多发病灶呈环状强化,且几乎均伴有多系统损害。

自2000年以来,其发病率有所增加,特别是在老年人中,超过一半的PCNSL患者是老年人,而且治疗后,这些患者也表现出了严重治疗相关的神经毒性[4]。 迄今为止,对于PCNSL的治疗还没有达成共识,导致长期生存率较低[5-7]。过去10年全脑放疗(WBRT)是PCNSL的主要治疗方法,随着化疗及靶向治疗的进展以及对放疗毒性的认识,放疗已经不再是PCNSL的首选治疗手段,且有证据表明在,即便放疗总剂量达到60 GY,缓解率可达到80%~90%,但几乎所有患者均会复发,中位总生存期(OS)仅12~16个月,5年总生存率约为10%~30%[8]。大剂量甲氨蝶呤为主的联合化疗是治疗PCNSL的一线方案,但与其他结外淋巴瘤相比,5年生存率仍低于30%[9]。此外,有证据表明目前常用的化疗方案晚期神经并发症发生率高,在大剂量MTX化疗方案治疗后,60岁以上的患者大约90%发生迟发性神经毒性,并死于相关并发症而非淋巴瘤本身。所以在目前的研究中,新的联合或代替方案越来越多的走进人们的视野。对于难治及复发后的PCNSL,生物靶向治疗是目前研究的热点。

血管生成和血管内皮生长因子(VEGF)在一系列非霍奇金淋巴瘤(NHL)组织学亚型的发生、生长和进展中起到重要作用。弥漫大B细胞淋巴瘤组织活检中VEGF的高表达与较高的肿瘤负荷、微血管密度和较低的总生存率相关[9-11]。临床前研究表明,靶向VEGF或其受体的靶向治疗通过增加细胞凋亡和降低血管形成来控制肿瘤细胞的生长。贝伐珠单抗的初步临床研究中也评估了抗VEGF治疗在NHL中的潜在治疗作用。 鉴于贝伐珠单抗的有效抗肿瘤效应,国外已有将其用于PCNSL治疗的报道。Nieto K等[12]报道1例反复复发的PCNSL患者,采取多线治疗后效果欠佳,后采用贝伐珠单抗10 mg/kg、14 d 1个疗程,共12疗程的治疗。治疗后疗效评价达临床缓解(CR),治疗结束后8个月内规律复查,未见肿瘤进展征象。我们报道的该例患者病理诊断明确,经多线治疗后出现严重不良反应且反复复发。采用贝伐珠单抗联合多柔比星脂质体阿霉素+VP-16化疗方案化疗后持续缓解,且化疗期间患者未出现明显的毒副作用,耐受性良好。从本例患者来看,贝伐珠单抗对于PCNSL的治疗具有良好的近期效果,但远期效果如何,还需要进一步追踪随访。