全方位偏移成像技术在南马庄潜山构造带的应用

2020-02-27张红文刘喜恒周兴海李六五杜喜善王成泉

张红文,刘喜恒,周兴海,李六五,杜喜善,王成泉

(中国石油华北油田公司 勘探开发研究院,河北 任丘 062552)

0 引言

潜山油气藏勘探[1-2]是华北油田的主要勘探领域之一,现已进入二次勘探阶段,隐蔽型潜山是重要的攻关目标,受到高陡断层成像等地震处理技术的限制,现有地震成果资料不能完全满足落实潜山目标、提供钻探井位的需要。

南马庄潜山内幕构造复杂,资料信噪比低,速度横向变化剧烈,地层介质的方向各向异性明显,常规的偏移方法[3-8]无法利用方位与角度信息,并且难以对潜山内幕复杂构造进行精确的成像,严重制约着勘探开发进度。逆时偏移技术[9-11]虽然能够较好地解决复杂构造问题,但其仍然是无法利用方位与角度的信息,而近年来针对方位与角度域的成像方法备受专家学者们的青睐,将常规的地面成像转移到地下成像分析,在角度与回复地震成像深度点的反射率,采用局部角度域分解和成像技术[12-13]。前人们对此做了一些研究,段鹏飞等开展了针对目标的局部角度域成像方法研究,将高斯束引入到局部角度域成像中[14-15];方勇等[16]研究了基于多方位的网格层析成像技术;刘喜武等[17]基于全方位角度域开展页岩气储层各向异性研究;曹彤等[18]开展基于全方位叠前反演裂缝预测研究工作。

在前人的理论研究基础上,本文从实践角度出发,将全方位偏移成像技术应用于南马庄潜山构造带做成像研究,获取常规偏移成像技术无法提供的各向异性特性,用来改善现有地震资料的品质,提高成像精度,搞清本区内幕构造特征,落实断裂系统,为后续的地震解释、地质构造综合研究以及裂缝储层预测提供高质量的地震数据。

1 方法原理

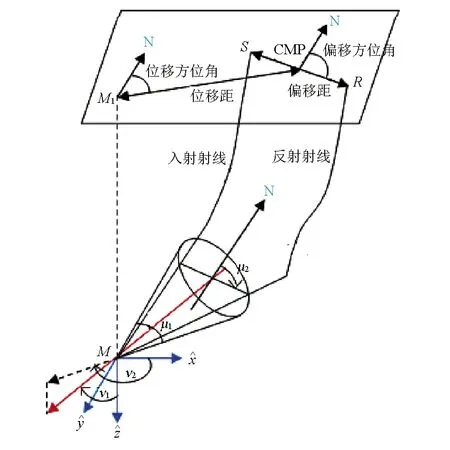

全方位地下角度域波场分解与成像方法遵循各向同性/异性局部角度域成像基本原理。全方位地下角度域分解算法是将地震数据映射到地下成像点的局部角度域(图1),从成像点向地面进行射线追踪,全部的射线均参与到成像,保证了最终以真振幅进行成像。

图1 地下与地面之间射线的空间映射

地震数据映射到地下局部角度域可用如下公式表示5:

U(S,R,t)→I(M,ν1,ν2,μ1,μ2) ,

(1)

其中,M是地下反射点,S={Sx,Sy},R={Rx,Ry}是炮检点坐标。ν1、ν2是成像点M的射线对法线倾角和方位角,即地层倾角和方位角,μ1,μ2是射线对反射面的开角和方位角。

对反射点M的所有开角及其方位角进行积分,得到全方位方向角道集,又称全方位倾角道集,可以用加权和的形式来表示[19],公式如下:

(2)

对反射点M的所有倾角及其方位角进行积分,可以得到全方位共反射角道集,公式如下:

(3)

2 应用实例

2.1 研究区概况

南马庄潜山位于饶阳凹陷东北部马西断层上升盘,呈近SN向条带展布,潜山面由山脊向EW两侧下倾,形成屋脊状潜山构造,潜山带主体勘探面积约150 km2,潜山直接与生油凹陷相接,是油气聚集的有利方向(图2)。

图2 饶阳凹陷南马庄潜山发育模式

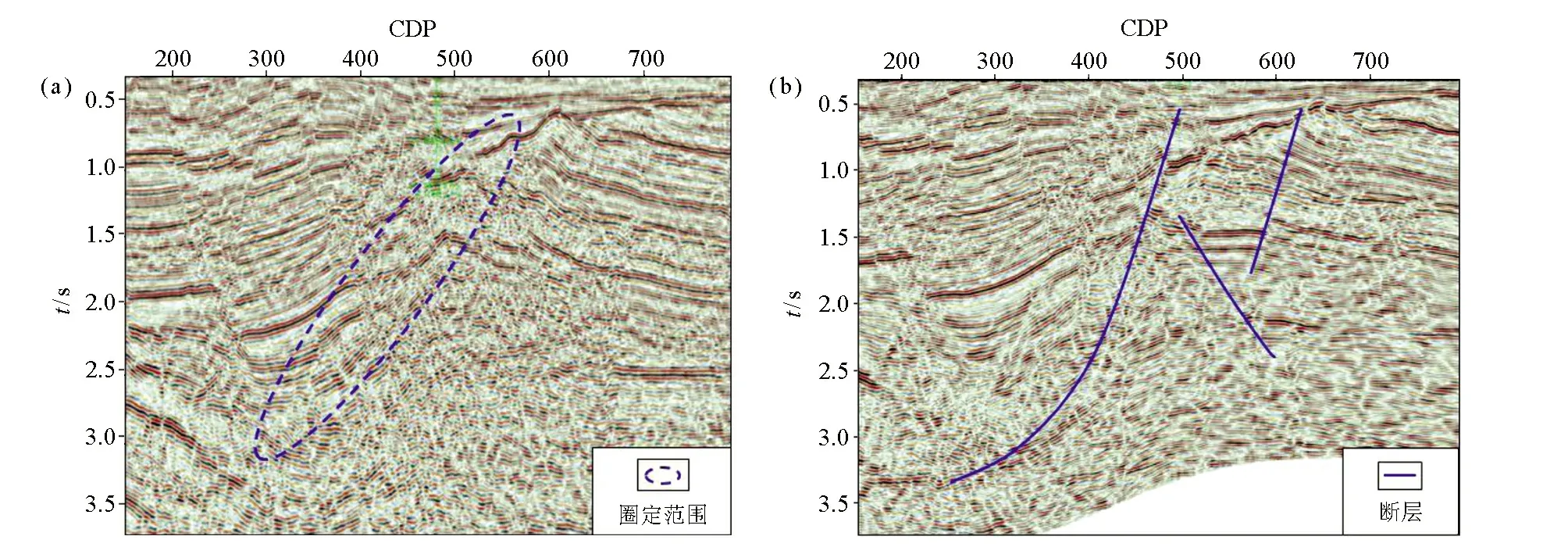

南马庄潜山紧邻马西富油洼槽,发育沙一下、沙三两套优质烃源岩,母质类型好、丰度高、厚度大、面积广,目前已经发现5个油藏和4套潜山含油层系,说明该区有很大的勘探潜力。但其勘探不理想,通过分析该区老的地震资料(图3),发现潜山中部偏移不归位(图3a中的蓝色虚线范围内)、内幕断层断点不清晰(图3b中蓝色实线所示断层);内幕信噪比低,同相轴连续性差;潜山浅层地层与上覆地层接触关系不清楚,波组特征不明显。为了进一步深化研究潜山及其内幕特征,进行全方位偏移处理。

a—叠前时间偏移剖面;b—叠前深度偏移剖面(时间域)

2.2 叠前道集处理

2.2.1 噪声处理

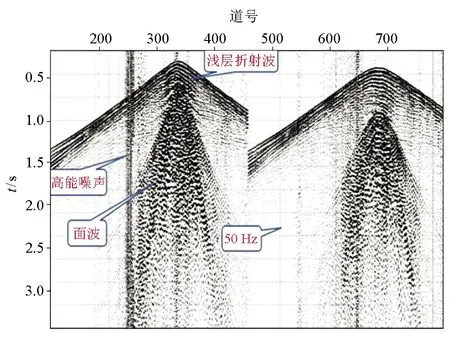

通过原始资料品质分析,发现工区干扰波(图4)发育严重,如高能噪音、面波、工业干扰(50 Hz)、浅层折射等。常规去除面波方法,利用面波低频特征,采用区域滤波手段去除面波,该方法简便,但是容易损伤低频有效信号。

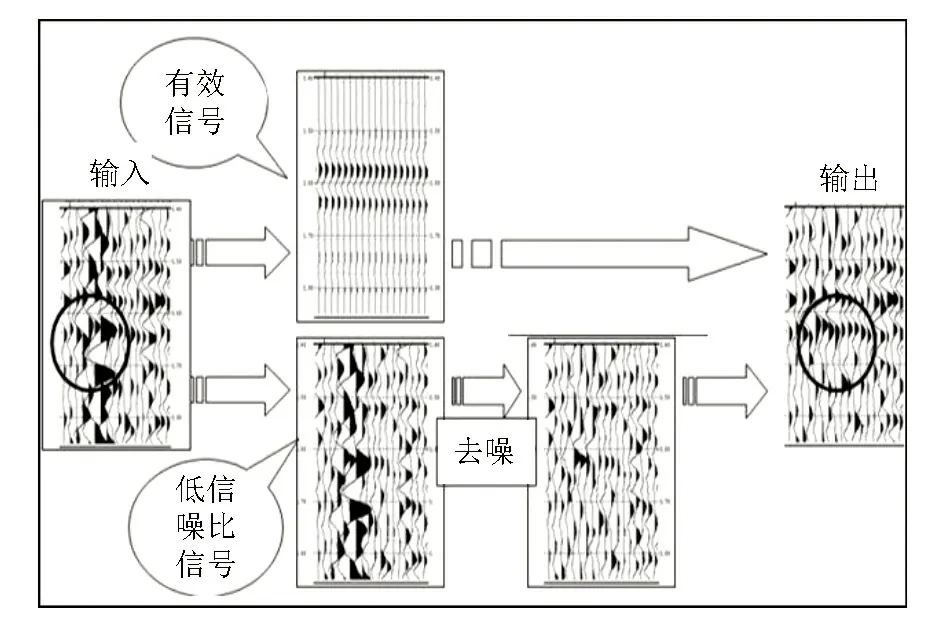

本文采用LIFT去噪的思路(图5),首先重构有效信号(高信噪比),然后从原始信号中抽出低信噪比的信号(包括主要的噪声+部分的有效信号),然后针对不同噪声采用不同的去噪方法,去除主要的噪声,生成新的信号(部分有效信号),最后将部分有效信号+有效信号,获取最终的去噪后信号。该去噪思路既达到提高资料信噪比的目的,又能保证地震资料有效信号不被破坏。

2.2.2 振幅、频率及相位处理

通过原始资料的品质分析,发现工区内的振幅、频率及相位存在着较大差别,严重影响最后的偏移成像质量,因此必须进行资料的一致性处理,保持振幅、频率及相位的相对一致。

图4 研究区干扰波

图5 LIFT去噪

1) 振幅的处理可以通过球面扩散补偿(即T补偿)与地表一致性振幅补偿相结合得到解决。球面扩散补偿技术恢复地表吸收衰减导致的能量损失,地表一致性振幅补偿技术消除横向变化剧烈造成的能量差异,使得能量在时间与空间上更加均衡。

2) 频率和相位的处理可以通过地表一致性反褶积与预测反褶积的组合得到解决。如图6所示,反褶积后剖面分辨率明显提高,子波得到压缩,自相关函数在零延迟处有尖脉冲,而无旁瓣,一致性得到很好的改善,由频谱曲线可知,主频得到提高,频带变宽。

a—反褶积前剖面及自相关函数;b—反褶积后剖面及自相关函数;c—反褶积前频谱曲线;d—反褶积后频谱曲线

2.2.3 剩余静校正处理

由于低速带的速度和厚度测量或者计算不准确,使得野外静校正(也称基准面静校正)后仍残留着低速带的影响,特别是研究区地表地质条件变化剧烈的区域,另一方面由于低速带速度和厚度的横向变化,也使得炮点和接收点的静校正量还残留着误差,这种由于表层因素造成的静校正的误差叫做剩余静校正量。

通过地表一致性剩余静校正与速度分析的多次迭代,逐步提高剩静校正精度,实现资料同相叠加,提高资料信噪比,改善成像效果,如图7所示,红色虚线椭圆形范围内的地震子波同向轴连续性增强。

2.3 全方位偏移成像技术

经过上述偏移前的道集处理最终得到高质量的叠前CMP(共中心点)道集,在此基础上进行全方位偏移成像研究。偏移成像的关键在于速度场的准确建立,特别是在速度变化剧烈的情况时,速度模型的准确与否严重影响着成像的质量。

针对南马庄潜山构造带的资料特点,制定如下全方位偏移成像处理流程:

1)Kirchhoff叠前时间偏移:将叠前道集处理中剩余静校正后的叠加速度作为初始时间域偏移速度场做时间偏移,通过针对目标线的叠前时间偏移与偏移速度的多次迭代,不断优化时间域偏移速度,为后续的叠前深度偏移提供可靠的深度域初始速度模型。

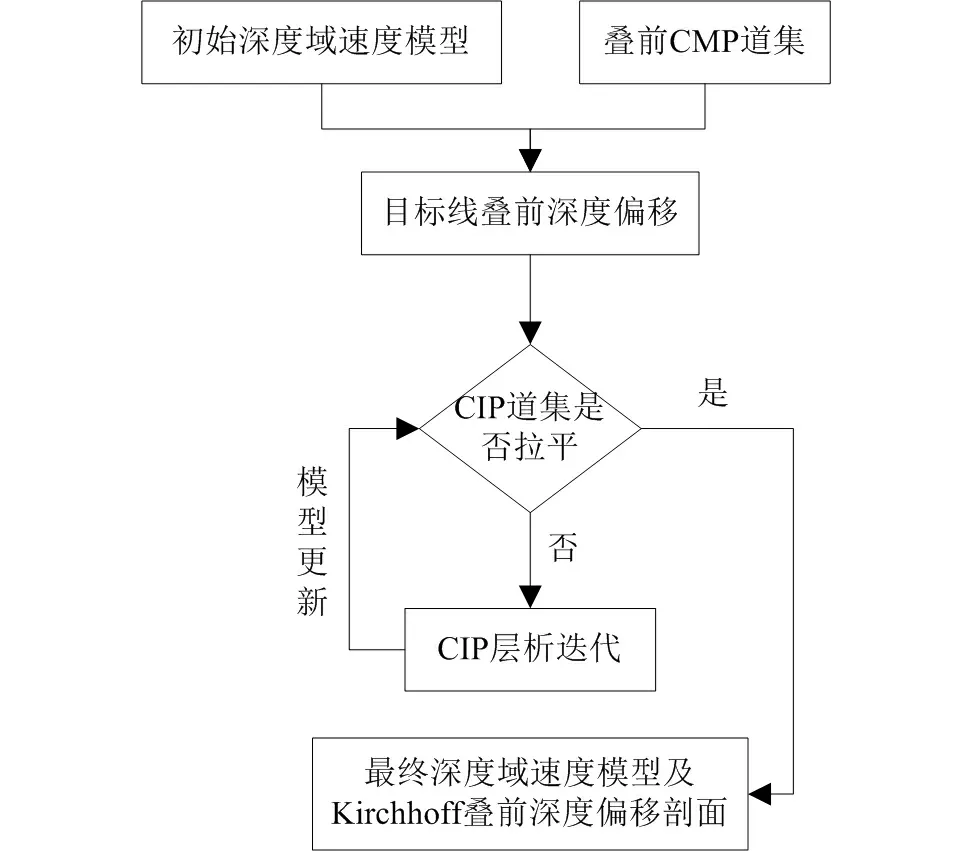

2)Kirchhoff叠前深度偏移:利用Dix公式将时间偏移得到的最终时间域速度场转换为深度域初始速度模型,进行网格层析成像,网格层析有两个关键点,第一步是利用偏移剖面,拾取连续性属性,结合射线追踪及反演算法,定义修改速度的深度点,第二步是拾取CIP(共成像点)道集中对应深度点的剩余量(图8),对速度模型进行更新迭代,得到最终深度域速度模型和深度偏移剖面,为后续的全方位偏移提供深度域速度模型。

a—CIP道集;b—剩余量

为了形成与全方位偏移成像的对比,在完成Kirchhoff叠前深度偏移后,进行逆时偏移(RTM)成像,它的实现由波动方程延拓和成像两部分构成,采用全声波方程延拓震源和检波点波场,然后两种波场进行互相关,最终成像。RTM的输入数据应为炮集数据,首先对上述的叠前CMP道集进行抽道集处理,得到炮集数据,然后以Kirchhoff叠前深度偏移建立的深度域速度模型为速度输入,完成逆时偏移处理,流程如图9、10所示,偏移成像结果如图11a。

图9 Kirchhoff叠前深度偏移流程

图10 RTM(逆时偏移)流程

图11 镜像加权叠加前(a)后(b)剖面对比

3)全方位偏移:以叠前深度偏移建立的速度模型为初始速度,通过全方位网格层析技术完成速度模型的迭代及全方位偏移。具体步骤如下:

a)偏移成像:基于Kirchhoff叠前深度偏移建立的速度模型,进行初次的全方位偏移成像,得到其独有的两个全方位道集:全方位方向角道集和全方位共反射角道集,进而可以获得地层的倾角与方位角信息。全方位方向角道集能够进行镜像加权叠加(图11),改善成像精度,提高剖面信噪比。

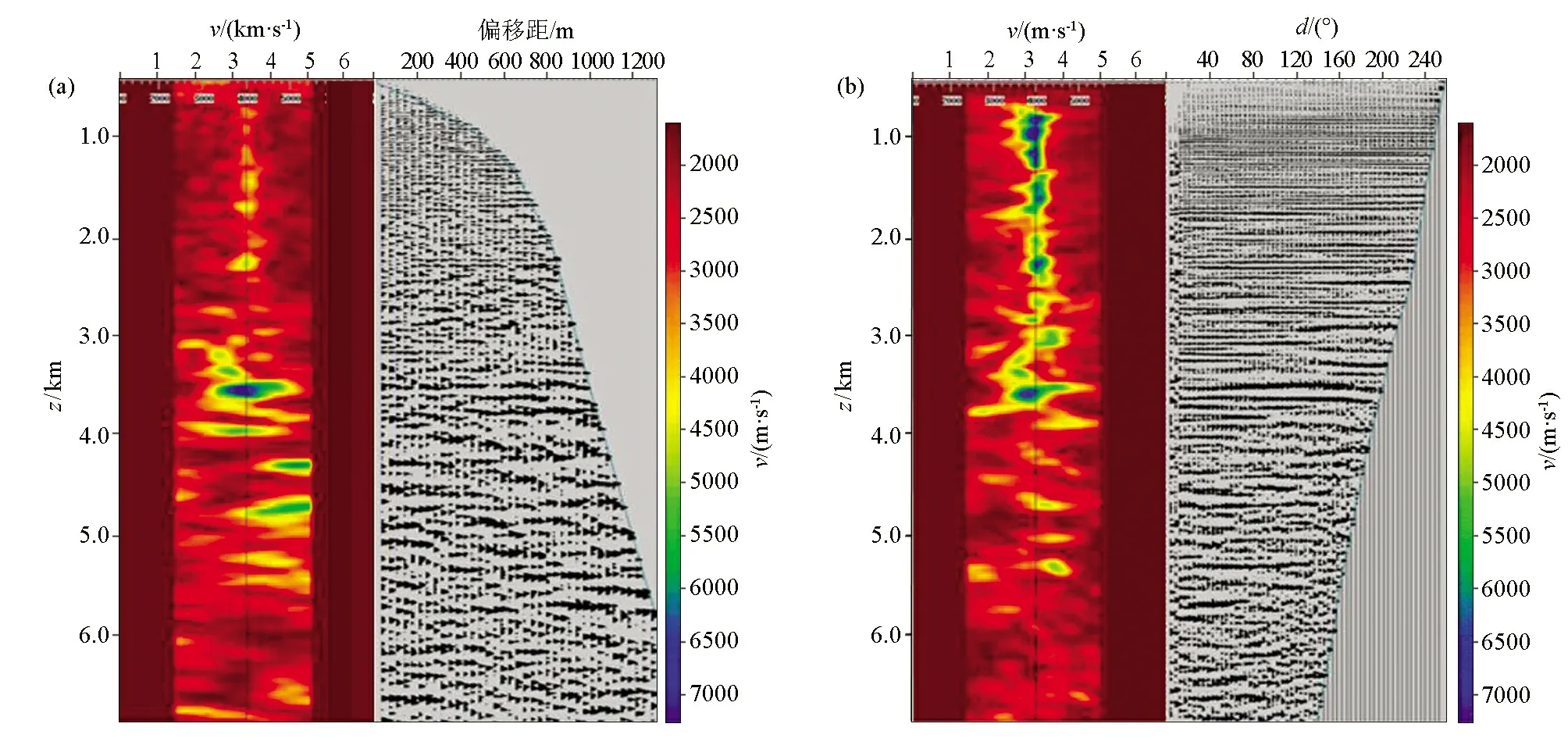

b)全方位网格层析:同Kirchhoff叠前深度偏移过程中的网格层析一样,第一步是定义修改速度的深度点,此次利用全方位偏移得到的地层倾角和方位角等属性对于深度点进行优化,使得深度点更加准确、真实。第二步是利用全方位共反射角道集拾取用于更新速度模型的剩余延迟,其相对于共偏移距道集有两大优点: 一是全方位共反射角道集可以获取多方位射线的剩余延迟;二是全方位共反射角道集信噪比高于共偏移距道集,拾取的剩余延迟更加准确,如图12所示。

a—共偏移距道集剩余谱;b—共反射角道集剩余谱

c)模型更新:通过质量控制编辑速度模型,进行下一轮的偏移成像或最终的全方位偏移。

2.4 应用效果

结合研究区地震资料的特点,经过不断的参数测试以及精细的处理,应用全方位偏移成像技术得到良好效果。

在Kirchhoff叠前深度偏移剖面(图13a)上,可看出潜山顶界面形态成像较好,但由于其偏移算法限制,存在偏移画弧现象,偏移归位不准,潜山内幕波组特征不明显,信噪比偏低,成像效果有待进一步改善。分析逆时偏移剖面(图13b)可知,其克服了潜山内幕偏移画弧现象,高陡构造成像较好,但由于其本身的浅层低频噪声问题,导致浅层成像较差。

与Kirchhoff叠前深度偏移和逆时偏移相比,全方位偏移剖面成像精度高,信噪比高,潜山内幕构造合理,能够满足地震解释需求。图13c显示,潜山内幕波组特征清晰,反射信息丰富,CDP在200~400与深度4.0~6.0 km之间,陡倾角构造成像清晰,潜山边界轮廊清晰;CDP在400~700与深度0.5~1.5 km之间,潜山地层和上覆地层接触关系清楚,低频信息丰富。

a—Kirchhoff叠前深度偏移;b—RTM逆时偏移;c—全方位偏移

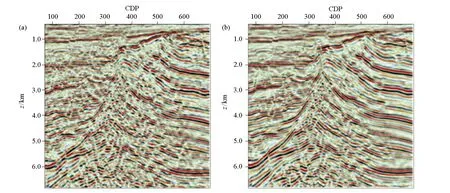

为了进一步说明本文介绍的全方位偏移方法的应用效果,将全方位偏移深度域资料转化为时间域,与以往叠前时间偏移处理的老资料进行对比(图14),全方位偏移成像技术应用于有效地改善了南马庄潜山构造带区块的资料品质,提高了分辨率及信噪比,增强了剖面的连续性,解决了以往偏移成像精度低的问题,为后续的地震解释、地质研究以及储层预测提供了可靠的支撑。

图14 新(a)老(b)剖面对比

3 结论

通过南马庄潜山构造带的全方位偏移成像技术的研究,得到以下几点认识:

1)针对叠前道集的噪音、能量、频率、相位以及校正量的处理,有效地提高了地震资料的品质,为进行全方位偏移成像处理奠定了基础。

2)全方位偏移成像速度模型的建立不是一蹴而就的,而是一个不断探索反复迭代的漫长过程。精准的时间域速度场是深度域速度模型的基础,需经过多次的时间偏移迭代获取;深度域速度模型的合理建立是影响偏移效果好坏的关键,网格层析技术的应用可为模型建立提供可靠的方法依据,网格层析技术的关键在于精确地定义修改速度模型的深度点以及拾取准确的剩余延迟;全方位偏移成像得到的全方位道集能够为网格层析提供有效的构造属性。

3)相比于Kirchhoff叠前深度偏移和逆时偏移,全方位偏移成像技术的效果更佳,适用性更强,提高了潜山内幕成像精度,落实了研究区断裂系统,断面刻画清晰,断点归为准确,是解决潜山油气藏成像的一个很好的方法。