非超重型PCOS患者身体成分特点及其与糖代谢的关系

2020-02-21王哲蔚徐韶华李晓翠

王哲蔚,徐韶华,李晓翠

(同济大学附属第一妇婴保健院,上海 200040)

多囊卵巢综合征(PCOS)是一种生殖功能障碍与糖代谢异常并存的内分泌代谢紊乱综合征,患者中有50%~60%为超重。PCOS的病理生理机制中,首要的是高雄血症和胰岛素抵抗。胰岛素抵抗主要和超重有关,但非超重患者中胰岛素抵抗的发生率也高于非超重的正常妇女[1]。这些非超重型POCS患者,为何较非超重的正常妇女更易发生胰岛素抵抗?为了分析各种身体成分在代谢过程中的作用,常把人体划分为瘦体重和体脂肪两部分,瘦体重最多成分是肌肉和骨骼,而体脂肪和肌肉在血糖和胰岛素代谢中均起着重要的作用[2]。为研究非超重型PCOS患者的身体组成成分以及与糖代谢的关系,我们开展了此项病例对照研究,现报道如下。

一、资料与方法

1.研究对象及分组:选取2018年6月至2019年1月于我院内分泌门诊初次被诊断为PCOS的患者,即经临床表现、性激素和超声影像检查符合POCS的3条诊断标准中的2条[3];选择孕前门诊接受孕前检查者作对照组,入选条件为近3个月月经规律、周期21~35 d,自测基础体温示双相体温,或排卵试纸或卵泡监测等显示有排卵,且B超未有“卵巢多囊表现,卵巢多个小囊等提示”。纳入标准:年龄20~40岁;体重指数BMI<25 kg/m2。排除标准:有甲状腺疾病、高泌乳素血症以及肾上腺疾病患者;重要脏器慢性疾病患者;6个月内有性激素或类固醇药物使用者。原拟两组分别纳入170例,有11名研究对象由于未完成糖代谢方面的血化验而被视为退出,最终确定病例组164例、对照组165例。所有患者均签署知情同意书(医院伦理批号KS1811)。

2.研究方法:(1)基本资料:病史询问,包括月经史、父母亲Ⅱ型糖尿病史等等;测量身高、体重,计算BMI。(2)身体成分测定:生物电阻抗分析法(bioimpedance analysis,BIA)是目前最常见的身体成分检测方法[4]。采用深圳欧伊乐科技有限公司制造的八点接触站立式的yolanda智能人体成分分析称(精准专业款)来检测身体成分组成。测量方法:患者空腹或进食至少2 h后测试,排空尿液,着单衣,脱鞋脱袜,足部与感应测量部位接触,开始测定。(3)胰岛素释放和糖耐量实验:病例组空腹口服溶于250~30 ml水内的无水葡萄糖粉75 g,测定空腹及服糖后0.5 h、1 h、2 h、3 h的血糖和血清胰岛素水平。对照组仅验空腹血糖和胰岛素(孕前检查常规项目)。

3.检测指标:(1)胰岛素抵抗稳态指数(HOMA-IR)=空腹血糖×空腹胰岛素/22.5;(2)体脂率=体脂重量/体重×100%;(3)骨骼肌率=骨骼肌重量/体重×100%;(4)骨骼肌质量指数(relative skeletal muscle mass index,RSMI)=骨骼肌重量/体表面积,其中体表面积的估计用许文生氏公式:体表面积(m2)=0.006 1×身高(cm)+0.012 8×体重(kg)-0.152 9;(5)内脏脂肪指数=内脏脂肪面积(cm2)/10 cm2,正常范围为1~9,使用BIA技术检测同样可获得内脏脂肪指数;(6)总体糖代谢和胰岛素分泌:分为4级。Ⅰ级:正常;Ⅱ级:单纯胰岛素抵抗(insulin resistance,IR):空腹胰岛素大于20 mU/ml,或HOMA-IR>1.66,或胰岛素释放曲线异常[5-6](胰岛素高峰超过基础值10倍以上;胰岛素高峰延迟到服糖水1 h 以后;服糖水后3 h 胰岛素水平仍未恢复至空腹正常水平),但空腹血糖和糖耐量正常;Ⅲ级:糖耐量受损(impaired glucose tolerance,IGT)或空腹血糖受损(impaired fasting glucose,IFG):参考美国糖尿病协会1997年建议,口服葡萄糖粉后2 h血糖7.8 mmol/L~11.1 mmol/L或空腹血糖6.1 mmol/L~7.0 mmol/L;Ⅳ级:高血糖(糖尿病),空腹血糖≥7.0 mmol或口服葡萄糖粉2 h后血糖≥11.1 mmol/L。

二、结果

1.身体成分比较:病例组和对照组的平均年龄有统计学差异(P<0.05),但从生物学上来看,25~30岁的女性不同年龄之间生育功能的差异无任何意义;两组的父母糖尿病史(指父母任何一方有Ⅱ型糖尿病)、BMI、体脂率比较均无显著性差异(P>0.05);病例组的RSMI显著低于对照组,但内脏脂肪指数显著高于对照组(P<0.05);病例组中体脂率>28%以及骨骼肌率<35%的占比均显著高于对照组(P<0.05)(表1)。由于高雄血症本身会引起内脏脂肪累积,我们再对非高雄血症患者(血睾酮值≤2.64 nmol/l)单独分析,发现病例组的内脏脂肪指数仍显著高于对照组(6.82 vs.6.52)(P<0.05)。

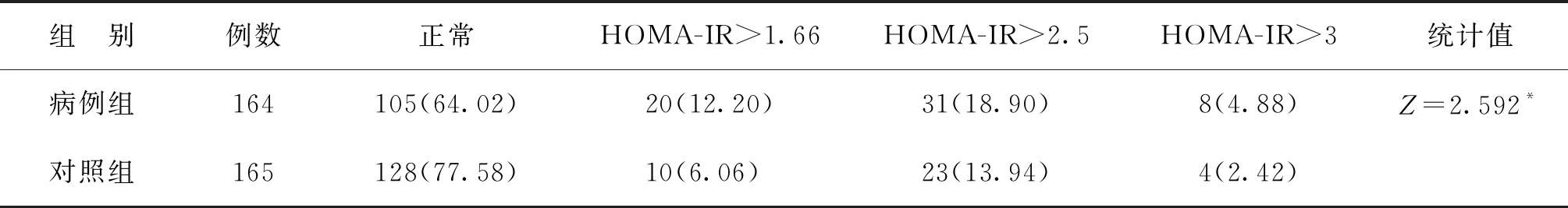

2.糖代谢情况比较:病例组HOMA-IR异常程度显著高于对照组(P<0.05)(表2)。经秩相关检验,病例组的糖代谢异常程度与BMI、体脂率、内脏脂肪等级呈正相关,与骨骼肌率、RSMI呈负相关(表3)。

表1 两组人口学状况和身体成分比较[(-±s),n(%)]

注:与对照组比较,*P<0.05,#P<0.01

表2 两组研究对象胰岛素抵抗稳态指数比较[n(%)]

注:秩和检验,*P<0.05

表3 病例组内不同糖代谢异常程度患者的身体成分比较(-±s)

注:秩相关检验,*P<0.05,#P<0.01

三、讨论

本研究发现,非超重型PCOS患者与非超重型正常妇女比较,内脏脂肪指数显著升高、RSMI显著降低(P<0.05)。虽然两组BMI、骨骼肌率和体脂率无显著性差异,但病例组体脂率>28%和骨骼肌率<35%的现患率显著升高。国内其他研究显示:非肥胖型PCOS患者(BMI<30 kg/m2)虽然体重指标在正常范围内,体脂率与非肥胖健康女性无明显差异,但是腹部皮下脂肪、肝前脂肪、内脏脂肪等超声测量指标大于非PCOS患者[7];非肥胖型患者中IR组的躯干脂肪百分比、腹区脂肪百分比、均高于无IR组[8];非肥胖患者的HOMA-IR和肌肉质量呈负相关[9]。本研究与以往报道结果一致。

根据多数人体成分分析仪的标准,正常的骨骼肌率为35%~45%;内脏脂肪指数的中位值为9。由于年龄因素,病例组的内脏脂肪指数均值低于中位值,但如不加干预,随着年龄的增长和脂肪的蓄积,中年以后内脏脂肪脂数极有可能超过中位值。另外,我国大都市的现代生活方式的特点是快节奏、低运动,容易造成肌肉软弱无力。某些女性仅依靠节食减肥,却懒得运动,容易使体重减轻的同时肌肉消耗[10]。

本研究显示:病例组不仅HOMA-IR异常程度显著高于对照组,且总体糖代谢异常程度发生率并不低,同国内其他研究[11],接近超重型PCOS患者。病例组研究对象的糖代谢异常程度与体脂率、内脏脂肪指数呈正相关,与骨骼肌率和RSMI呈负相关。肥胖尤其是中心性肥胖(内脏型肥胖)能够诱导机体产生慢性炎症[12],炎症状态下脂肪组织分泌的促炎因子异常增多,抗炎因子减少,干扰胰岛素信号转导通路,导致胰岛素抵抗[13]。另一方面,骨骼肌在防治慢性代谢病方面有重要作用。例如,骨骼肌的分泌因子Irisin促进白色脂肪棕色化[14]。同时,Irisin还增加线粒体密度.提高线粒体代谢能力从而提高能量消耗水平[15]。骨骼肌分泌的另外一种生化因子B羟基异丁酸(BAIBA)能降低小鼠体重和体脂,增加小鼠氧耗,改善糖耐量。流行病学调查发现人体循环BAIBA浓度与空腹血糖、胰岛素、HOMA-IR、甘油三酯和总胆固醇和代谢风险因素成负相关[16];骨骼肌质量指数每增加10%,胰岛素抵抗的风险就会减少11%,糖尿病前期或糖尿病的风险就会下降12%[17]。总之,非超重型PCOS患者虽然BMI正常,但她们特别的身体成分组成可能是导致IR的原因。所以,对有胰岛素抵抗的非超重型PCOS患者来说,最好的建议是增加运动,包括无氧运动,减脂同时增加骨骼肌重量,减轻胰岛素抵抗。同时及时采取积极措施减少内脏脂肪,如多摄入纤维素、增加腹部运动、少吃饱和脂肪酸等。

本研究中的非超重型PCOS的患者中,有44人(26.4%)无糖代谢方面的任何异常。下丘脑-垂体-卵巢轴功能紊乱,是PCOS的第二个病因。PCOS多起病于围初潮期,而且患者青春期前就出现肾上腺皮质来源雄激素血脱氢表雄酮和硫酸脱氢表雄酮的升高,可能是导致PCOS的一个主要原因[18]。另外,非超重型PCOS的病因还包括遗传因素、炎症因子、心理因素等[19]。非超重型PCOS的病因是多方面的。但是,对于其中有胰岛素抵抗的患者来说,改变身体各成分比例可能有利于疾病的缓解。 国内已有研究显示,基于身体成分对非肥胖型PCOS患者进行生活方式干预,能增加这些患者的骨骼肌率,改善胰岛素抵抗[9]。

本研究也存在一定缺陷:(1)用双能量X光骨密度测量法分析机体内各种成分,准确率最高,但由于价格等问题,实际应用中不易推广。所以我们使用目前最常见的人体成分分析BIA检测法[4,20-23],但该方法的准确性略逊于双能量X光骨密度测量法;(2)对照组只测了空腹血糖和胰岛素,未实施完整的胰岛素释放实验,无法做更完整的对比;(3)虽然研究中两组的父母糖尿病史和体脂率无显著差异,但也许在扩大样本数后,会出现统计学差异。