香光馨远,泽被后世

2020-02-05陈娟张颖昌

陈娟 张颖昌

展馆内景

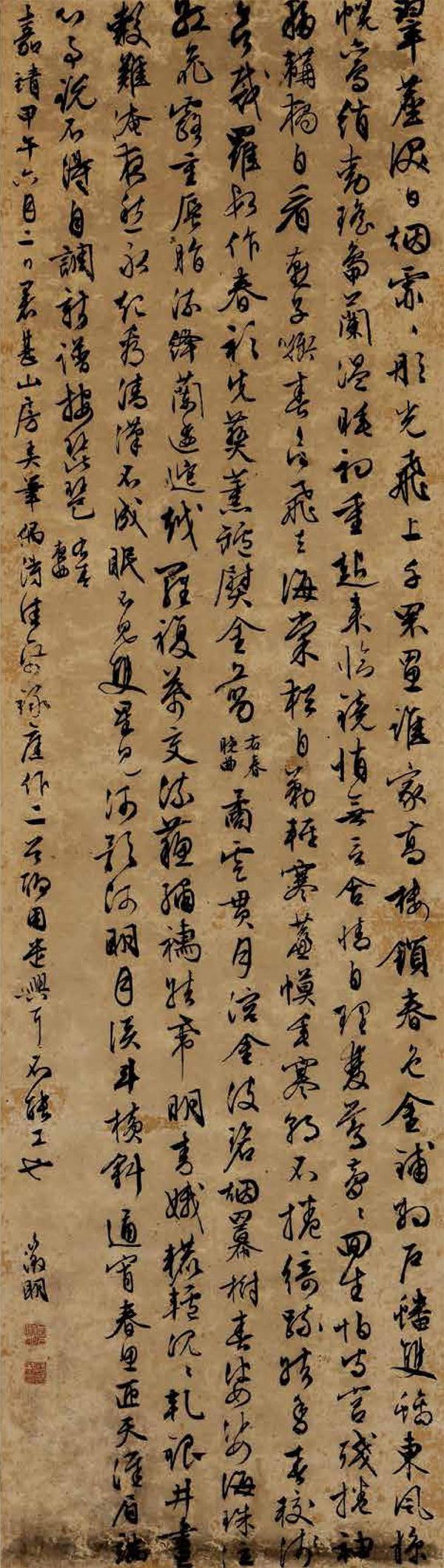

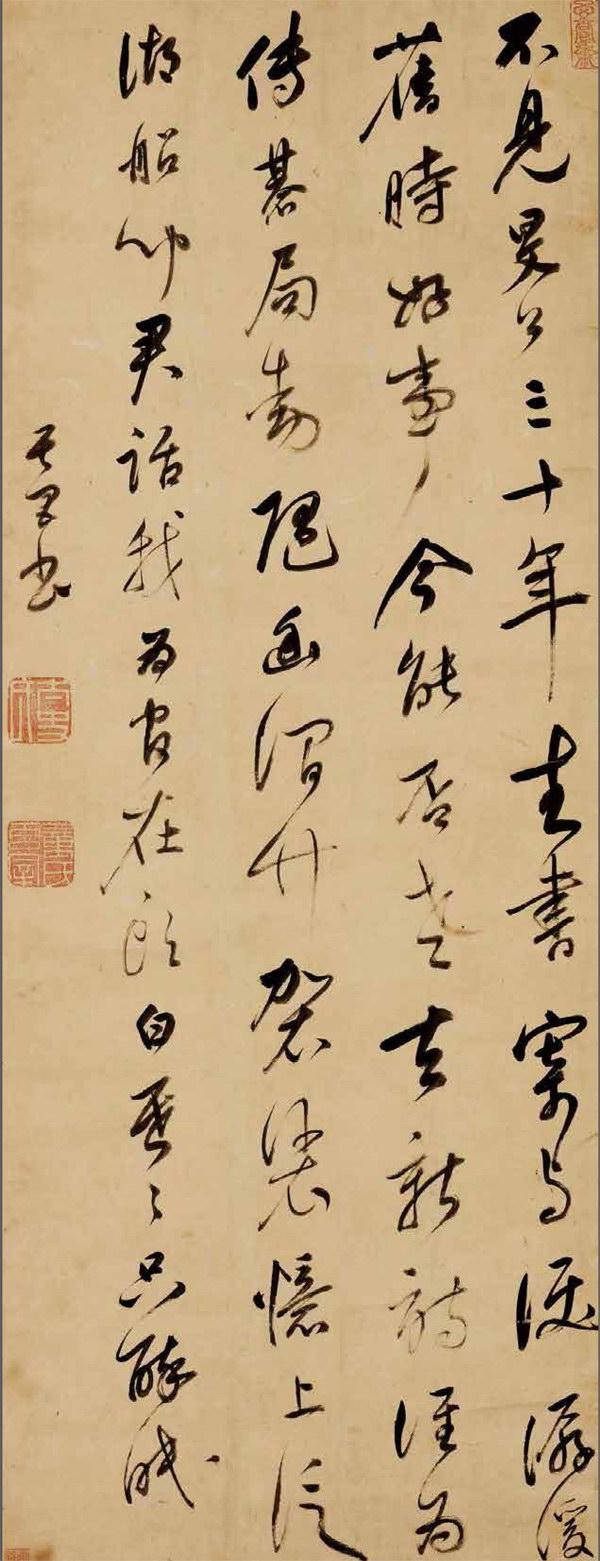

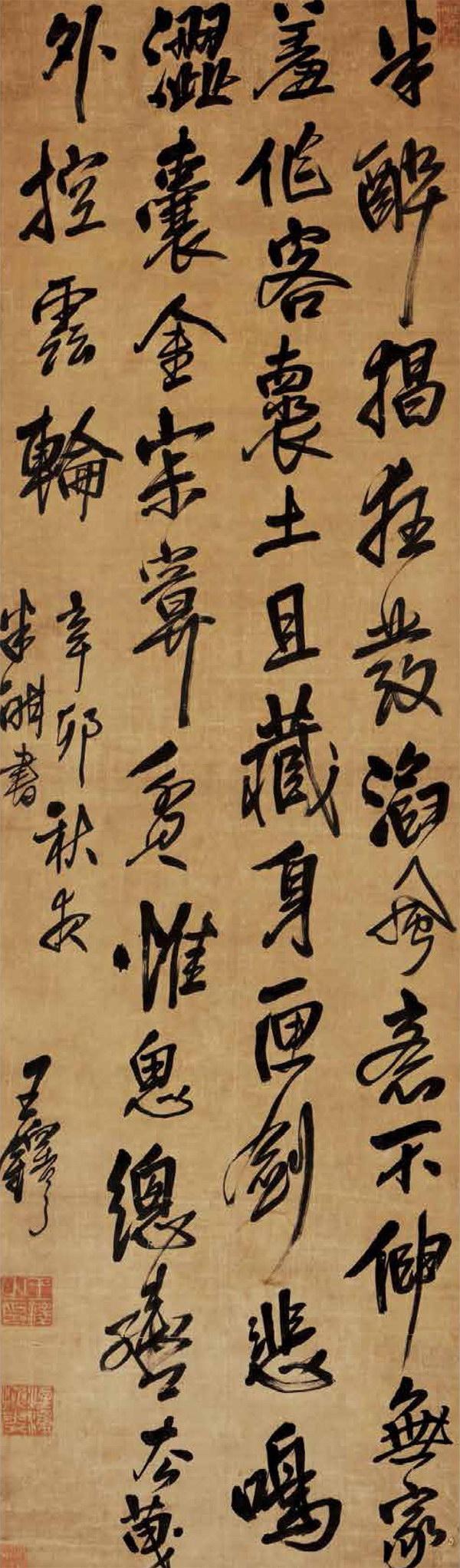

文徵明行书轴

名家体系中的董其昌

横亘在董其昌面前的,是传承有序、环环相扣的书法系统。对先代的传承与变革、回归与超越交织在一起,推动这一系统绵延发展。此系统中名家林立,形成了代代相承的书法谱系。谱系既具有传承性,又具有强烈的排他性。可以说,书法谱系中人代表了传统书法发展的制高点,具有难以撼动的正统地位。他们是后人取法的源头,引领着书法艺术发展的方向。

传统书法谱系的发端,源自对名家的尊崇和对书法艺术的品评。至汉末,对书写美的追求已上升为文人的自觉,书法名家、书法世家已广泛出现。

对书法美的追求,由讲究势而至于考究笔法,由以心性与神采为上,而至于强调正脉与谱系的重要性,是一个显著的特点。追溯其源流,大致可以理出这样一个脉络:

魏晋书法的重心在士族阶层,书法品评延续时风,注重人物品评,以神采为上,强调笔势;南北朝时期,罗列诸家,品定高下,名家座次规模初具;至唐初,王羲之被推上“书圣”的位置,谱系排列之风愈演愈烈:中、晚唐时期,名家谱系终于成形。至此,这一上起汉末、下至晚唐的书法名家体系,传承有序、环环相扣,已经完全定型。随着时间的推移,这一体系中的人稍有调整,但其框架大致固定,并延续下来。

如果说,北宋以前的谱系是重视“名家血缘”,即以父子、亲戚、师生的“口传手授”为基本特色,那么,自“宋四家”开始,这一谱系转而更强调志趣的相近或一致。

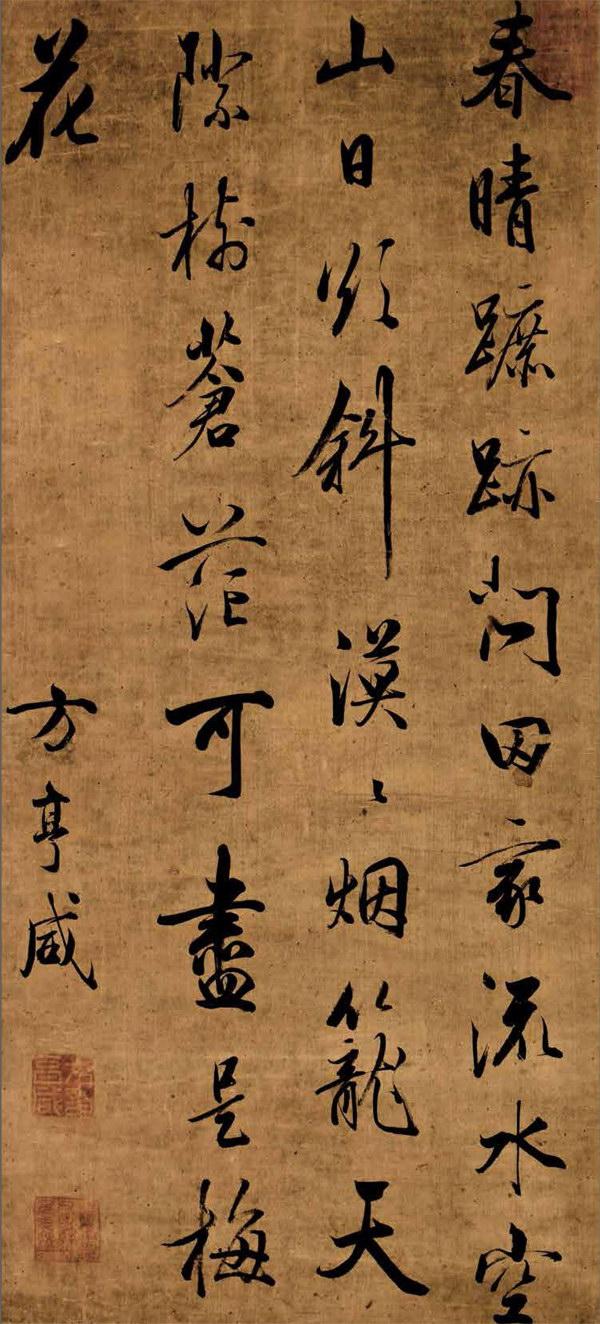

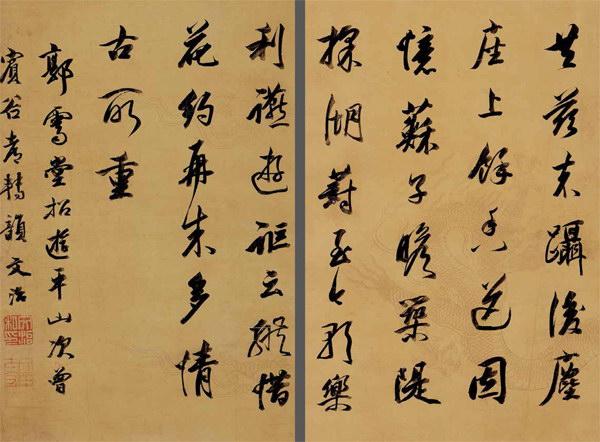

董其昌行书卷

北宋之后,“尚意”之风逐渐走向衰落。赵孟頫书法在元代书坛占据主导地位。他所力倡的“复古”“用笔千古不易”,在元明之际极具号召力,赵孟烦也因此成为名家谱系传承链条上的重要一环。赵孟頫身后200余年间,元明书坛再没有能与之分庭抗礼的人物。

董其昌的“对手们”

董其昌是距离我们最近的帖学流派大师,他纵览古今,博观精鉴,极具史家眼光和名家体系意识。晚明是中国书法临摹史上的一个转折点,临摹的观念在这时出现了重要变化——临摹不再仅仅是学习和继承伟大传统的途径,更是创新、创造的手段。董其昌便是这一变革的先驱。他在临摹先辈作品时,较少关注摹本是否与范本形似,而是提出有创造力的书法家应该与古代的大师拉开距离。董其昌也践行了这一提倡,这就不得不提他念念不忘、时时较量的目标——元代书法家赵孟頫。

董其昌印

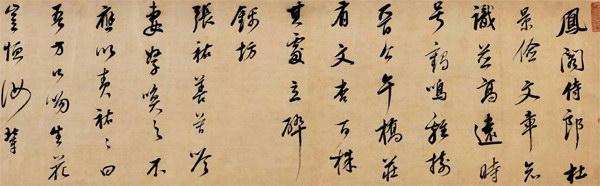

董其昌书张文熙父子封诰卷

董其昌行草轴

王思任行书扇面 明

董其昌承认自己的技法不如赵孟頫纯熟,但宣称自己的书法更“生”,而正是这种“生”使他的书法比赵孟烦的书法更有秀色而无俗态。“生”是董其昌书法审美的一个重要观念。

“赵书因‘熟得俗态,吾书因‘生得秀色;赵书无弗作意,吾书往往率意。当吾作意,赵书亦输一筹,第作意者少耳。吾于书似可直接赵文敏,第少生耳。而子昂之熟,又不如吾有秀潤之气,唯不能多书,以此让吴兴一筹。”

董其昌认为他找准了赵孟頫书法的症结所在,在肯定其扎实的功力和深厚的学识的同时,董其昌认为赵孟頫的书法很难反映出艺术家的想象力。董其昌声称,如果他“作意”于书,即使赵孟頫也不能与之抗衡。

“古人作书,必不作正局,盖以奇为正。此赵吴兴所以不入晋、唐门室也……余学书三十年,见此意耳。”

“以奇为正”是董其昌书法审美的另一个观念。“奇”代表了晚明文人对真实自我的追求,尚“奇”的美学观念在晚明风靡一时。董其昌的思想是这一审美观念在书法领域的代表。

方亨成行书轴 清

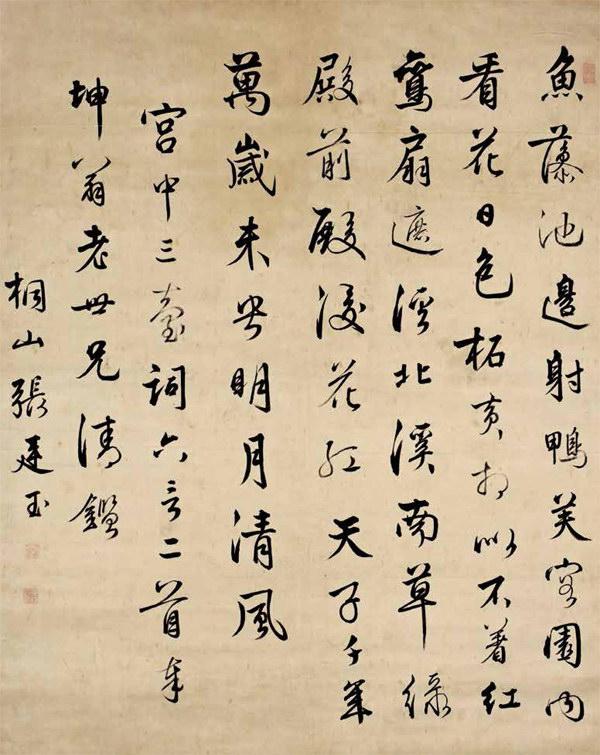

张廷玉行书轴 清

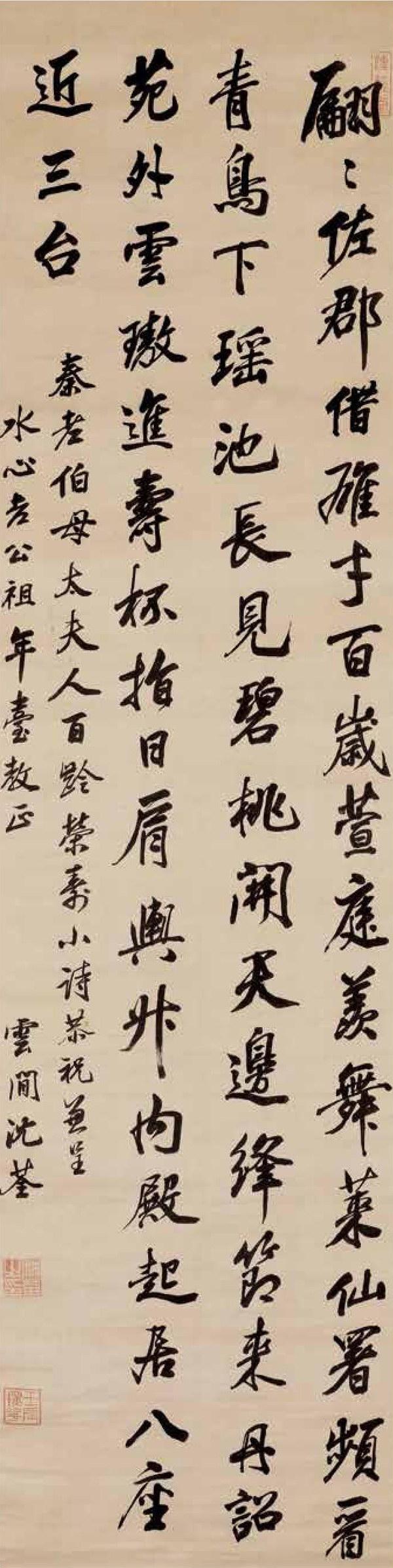

沈荃行书轴 清

门户林立是那个时代的普遍现象,书家群体也不能幸免。明代中期以后,书法逐渐摆脱了台阁体的统治,活动中心也由北京转移到经济繁荣的苏南,其标志就是吴门书法群体的出现。王世贞言:“天下书法归吾吴,祝京兆允明为最,文待诏徵明、王贡士宠次之。”这一方面体现出吴门书法群体浩大的声势,另一方面也说明祝允明、文徵明的时代是吴门书法发展至高潮的阶段。

时至董其昌崛起的晚明,吴门书法群体已日渐式微。“凡三年,自谓逼古,不复以文徵仲、祝希哲置之眼角”,这种对吴门群体代表人物的轻视,透露出董其昌要超越吴门书法群体的雄心壮志。董其昌的老师莫如忠和其子莫是龙也明确提出对赵孟頫和吴门书家的批评。董其昌力推莫氏父子,追溯自己家乡的书法史家到西晋的“二陆”:他抬高云间而贬低吴门,站在云间书派领袖的位置来抗衡吴门。

“吾松书,自陆机、陆云创于右军之前,以后遂不复继响。二沈及张南安、陆文裕、莫方伯稍振之,都不甚传世,为吴中文、祝二家所掩耳。文、祝二家,一时之标,然欲突过二沈,未能也。以空疏无实际。故余书则并去诸君子而自快,不欲争也。以待知书者品之。”

“不欲争也”并不能掩盖董其昌超越时流的决心,“以待知书者品之”彰显了他的自信和雄心。

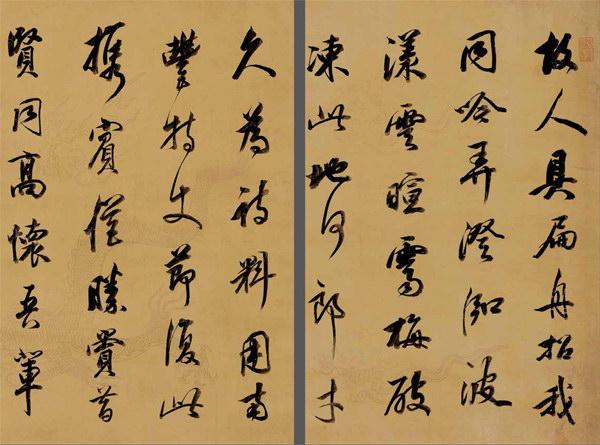

王铎行书轴 清

董其昌的“朋友圈”

云间书派最初只是将华亭籍书家组合在一起的一个松散群体的称谓。这个组织没有共同的艺术思想,书家之间也没有明确的师承关系,并没有形成流派的实质内容。

云间书派真正成为一个可与吴门抗衡的流派,是在董其昌推出陆深以及莫如忠、莫是龙父子以后。莫如忠是云间书派的先导,董其昌是云间书派的核心人物。

董其昌在70岁前后,其书法造诣已是誉满朝野、闻名遐迩。云间书派也已经产生了相当的影响力。但由于朝代更迭,社会动荡、政权变化,云间书派的影响并未深入。而董其昌的书风能在明清交替之际得以延续,并在康熙时期占据书法艺术的“主流地位”,流播久远,是董其昌众多追随者合力推动的结果。

清初的书法流派之争,主要集中于以王铎为代表的北派书风和董其昌引领的南派书风之间。来自河南孟津的王铎是董其昌的下属,和董其昌相比,王铎更加激进。作为晚明书法中最有表现力的书法家,王铎的行书、草书均充满动感和表现力。他不仅把草书视为抒情写意的艺术,还把它视为一个可以凝眸的微观世界。董其昌的书法作品字距疏朗,王铎的作品字距紧凑:董其昌的书法优雅流畅,王铎挥毫则更加张扬不羁。但是,这并不意味着王铎等年轻一代的成长没有受惠于董其昌,董其昌的书法实践与理论创新启发了他们的尝试。

王文治行书屏 清

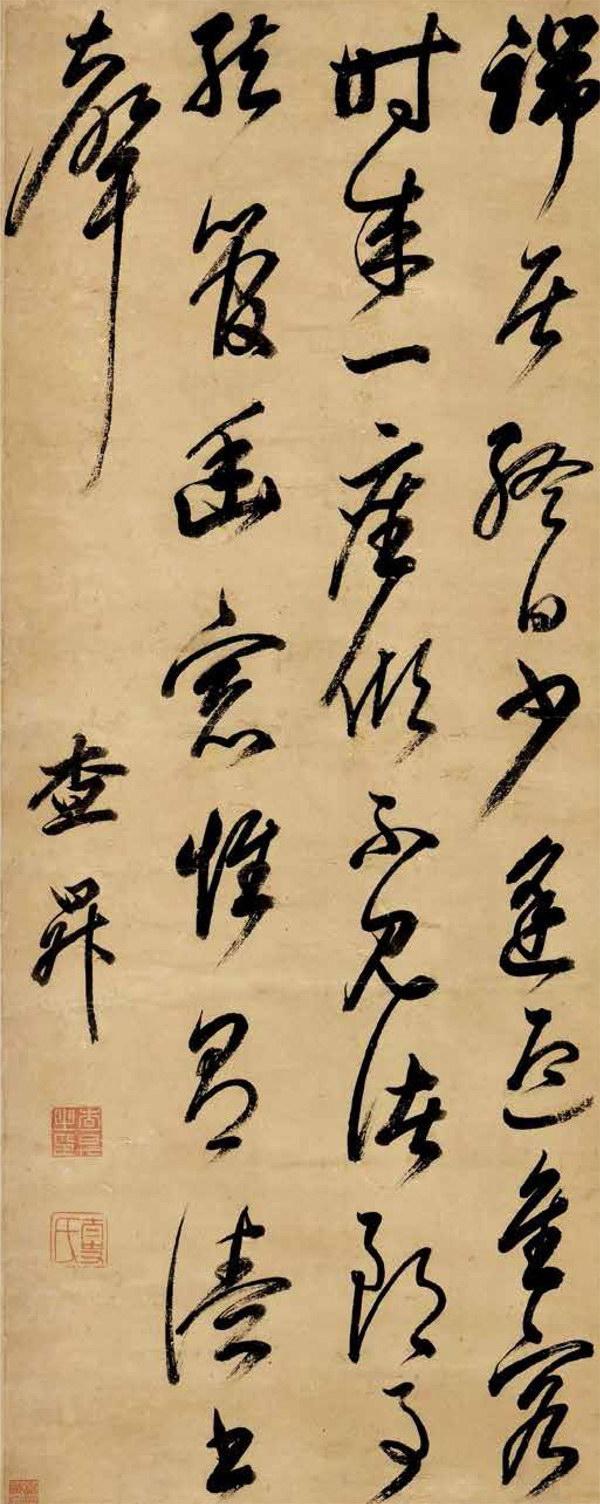

查昇草書轴

刘墉行书轴 清

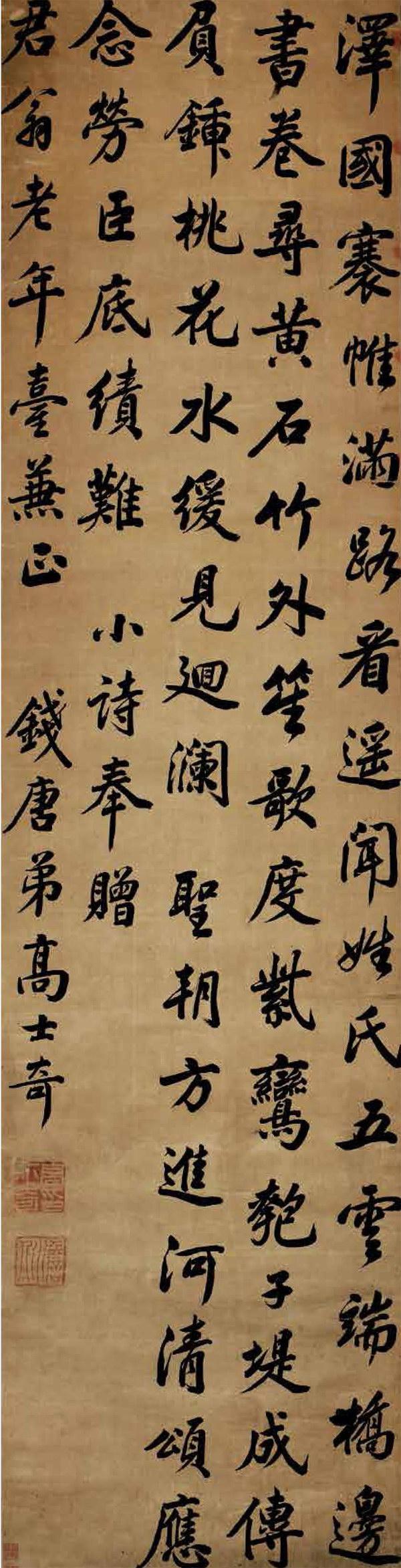

高士奇行书轴

后来,随着王铎的离世,北派书风快速衰落。康熙年间,康熙皇帝的书法老师沈荃尤重董其昌,康熙皇帝对董其昌的书法倍加喜爱和推崇,确立了董其昌书风的“主流地位”,促成了董其昌在清初的广泛而深远的影响力。科举考试是书体变化的风向标。擅长董书者在科举中更容易被录取,殿试时能写一手让皇帝喜欢或感觉熟悉的字体,更容易脱颖而出。这也在客观上推动了董其昌书风在社会上的普及。孙岳颁、王鸿绪、查异、高士奇等人得到康熙皇帝的器重,均得益于其书学董其昌。

董其昌35岁中进士,70岁被任命为南京礼部尚书,为官任上多次在政局不稳时乞休回乡。从35岁走上仕途到80岁告老还家,为官18年,归隐27年。进退得宜的政治智慧使董其昌未被卷入晚明复杂的党争,他得到江南灵秀的滋养,致力书画研习。他一生以赵孟頫和吴门书派为超越的目标,以一己之力振云间书派于明末。作为中国书画史上承前启后、影响巨大的一代大家,董其昌工诗文、善书画、精鉴藏,艺术成就极高,并在康熙时期牢牢占据书法文化的主流地位。他的书法作品是中国古代艺术长河中的瑰宝,其书风对后世书法文化产生了深刻的影响,堪称香光馨远,泽被后世。