基于协同理论的智慧教育助力教学质量提升

2020-01-25李宗辉肖炯恩刘小铭

李宗辉 肖炯恩 刘小铭

[摘 要]在新一代信息技术高速发展的背景下,智慧教学与信息技术的融合推动教学质量的提升成为一个研究的热点问题,文章基于协同理论的智慧教学分析框架,通过虚拟学习空间、数字化学习空间、物理学习空间的三维创新发展,构建智慧教育三维学习空间,进而通过教师教学过程中的大数据行为分析,助力教学质量的提升。

[关键词]协同理论;智慧教学;教学质量;学习空间

[中图分类号]G710 [文献标识码]A [文章编号]1008-7656(2020)05-0025-05

一、引言

为实现智慧教学目标,根据高职学校教学信息化发展需要,促进和优化信息化教学环境,以深化教学应用为落脚点、以教师信息化创新教学能力培养为发力点,全面推动信息技术与教学的深度融合与创新应用,切实提高教学质量。基于此目标信息资源建设如何影响教师教学能力发展成为一个研究热点,本研究将以智慧教育空间的协同理论为指导,具体分析信息技术促进教师教学能力的发展,主要分为两个方面:一是智慧教学环境建设,二是智慧环境下的教学行为分析。

二、文献回顾

协同理论(synergetics)亦称“协同学”或“协和学”,是20世纪70年代以来在多学科研究基础上逐渐形成和发展起来的,是系统科学的重要分支理论,其创立者是德国斯图加特大学教授、著名物理学家哈肯(Hermann Haken)。1971年,他提出了协同的概念,1976年系统地论述了协同理论,发表了《协同学导论》,还著有《高等协同学》等。吴文浩[1]提出基于协同理论的高校大学生思想政治教育体系研究,通过多个维度的协同,实现学生的思想教育提升。卢元风[2]提出基于协同理论的职业院校特色文化建设路径,通过多种方法进行协同,推动职业院校的的特色校园建设。姚丹[3]提出协同理论视角下应用型院校实践育人,通过多种方法协同,推动教学质量提升,提升学生素质。芦爱疆[4]提出基于协同理论的高校实践育人创新发展理论。

三、基于协同理论的智慧教学分析框架

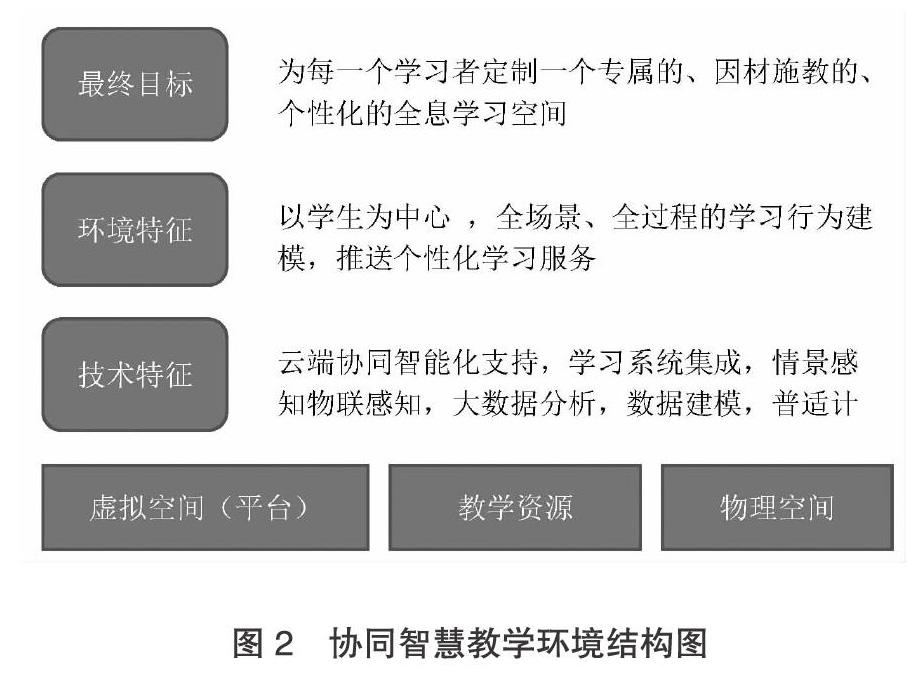

基于协同理论分析智慧教学环境的协同,推动教师教学创新能力的发展,构建基础模型如下页图1所示。通过协同理论分析教学虚拟空间、教学资源和教学物理空间的建设。以教育信息化技术为辅助,分析教师能力,实现大数据教学分析,最终实现教师创新能力发展。

(一)基于协同理论的智慧教学环境构建

基于协同理论的分析框架,利用新一代信息技术构建轻巧、互联、多媒化、多感知的泛在学习环境,为学习过程提供学习资源服务、学习情境感知、学习过程记录、学习数据分析、学习服务维护、学习诊断与评价等智能化支持;学习者在智能化技术所构建的智慧学习环境/空间中,可以快捷地按需获取学习资源和服务,交互式建立人际网络和知识网络,有效主导和调控学习进程,高效完成学习任务,从而不断提高创新能力。

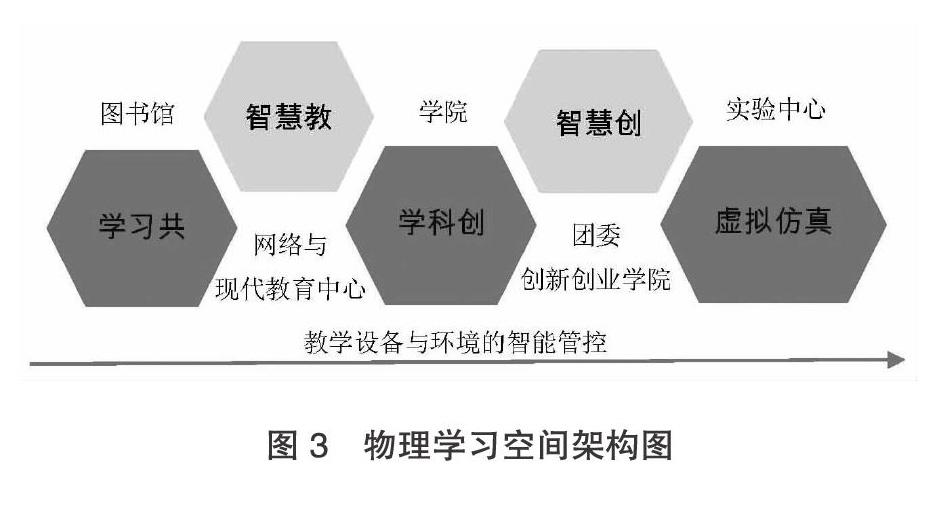

智慧教学环境支持正式学习和非正式学习、个性化学习和社会性协作学习。智慧学习环境由“虚拟空间”“教学资源”“物理空间”三部分融合构成,协同发展智慧学习空间,以满足校园中人人皆学、时时能学、处处可学的泛在学习需求,架构如图2所示。

1.虚拟学习空间建设

基于云+端协同[5]的智能化学习支持,依托于云计算平台和校园全覆盖高速WIFI,支持学习者BYOD[6]多终端快捷接入与资源访问,以学习者为中心,提供个性化、数字化信息资源及资源关联和聚集、学习订阅和推送、学习导航、学习笔记、学习辅导、协同交流、智能导师和学习预测等学习服务。在云+端技术支持下,实现多屏、多终端、跨边界的设备联动,使学习者可以自由切换不同的学习场景;将正式学习和非正式学习结合起来,形成学习空间的无缝融合;提供完善的学习支持服务,对学习者学习行为进行分析记录和评估反馈,从而最大化地促进学习者的学习。虚拟云学习空间实现所有在线学习系统和平台的集成与融合。以资源共建共享中心为核心,将MOOC/SPOC[7]平台、在线考试平台、教师研修空间、个人教学/学习门户等进行集成,形成资源的动态生成与链接引用,实现各种学习行为、数据、资源的传递、共享、整合。

建设资源共建共享中心。资源共建共享中心由“中心资源库”和“分布式私有链资源”两部分组成。中心资源库采用云计算[8]的中心化架构,分布式私有链资源采用区块链的对等网络架构,二者互为依托,实现优质资源云化,分享资源区块链化,集中维护和集体维护互相补充。中心资源库主要存储官方认定的优质资源,私有链资源主要存储师生自主定制维护的个性化资源。资源共建共享中心扮演中介角色,虚拟演播室、智慧教室等制作和生成的资源能进入资源库,自我分类和转化;MOOC/SPOC等应用平台能通过URL引用;教学过程中的生成性资源可更新到资源中心,实现资源的动态进化。

2.数字化教学资源建设

实现虚拟演播室、智慧教室等场景制作和生成的资源进入教学资源库,并实现自我分類和转化;教学过程中的生成性资源可更新到资源库,并实现资源的动态进化。最终通过数字化教学资源库的建设,教学资源通过MOOC/SPOC等教学平台实现共享。建设在线开放课程平台,通过租赁、课程合作等模式扩展课程平台,实现在线开放课程平台的多样化,以满足不同种类、不同层次课程的多元化开课需求。

建设在线考试平台。基于云端架构,涵盖知识库、自主学习、学习计划、综合考试、组卷与改卷、进度监控、数据分析与报表等功能;PC版具有防作弊功能,满足在多媒体机房实施正式的大规模综合考试需求;移动版可满足随时随地进行轻量级的微培训、微考试、微评估等需求。建设教师研修空间(教学创客空间)。教师研修空间为构建教学共同体、践行“教师即研究者”提供个人教学研究及公共研讨空间,解决传统研修受时空和资源限制等问题,帮助教师将自己对教学的想法转变为现实,让教师成为“教学创客”,并提供教师展示和交流各自实践成果的平台,对其教学意义和教育价值进行评估。

建设个人学习/教学门户(微信人人通)。个人门户实现对所有教学/学生系统或平台的集成,并提供统一身份认证和集成交互界面,支持多终端,实现对各系统和资源中心的快捷访问。建设学习情境感知系统。学习情境感知是个性化学习资源的数据基础,学习情境感知系统根据学习者的学习时间、地点、物理环境、基本偏好、学习情感、学习历史记录和学习评价等多维学习信息生成预设情境,并根据学习者位置信息利用WIFI探针和LBS生成实时情境,从而适应推荐与当前情境相匹配的知识服务。

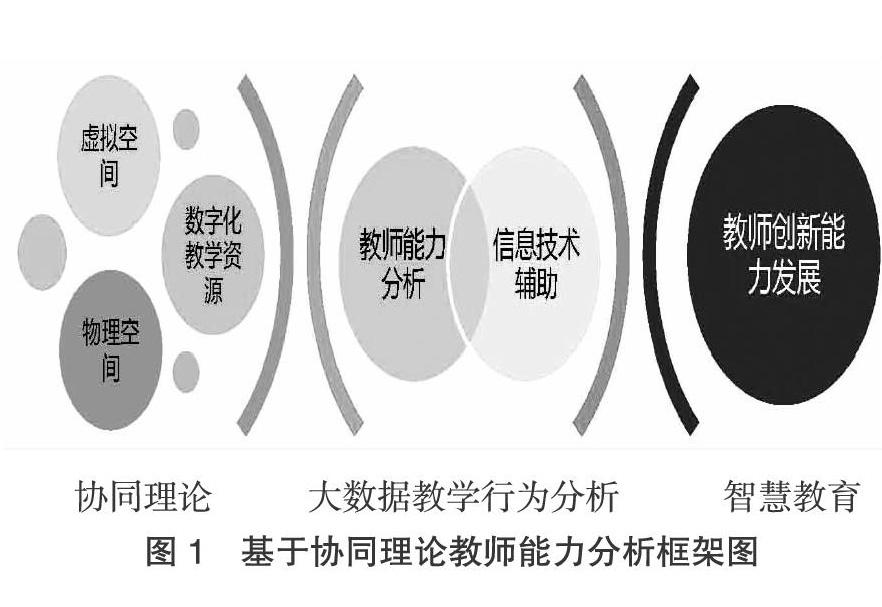

3.物理学习空间建设

智能物理学习空间主要由各个公共实体空间新建或升级改造组成,是提供智能化的资源、共享、服务等主题的学习环境,如图3所示。

建设学习共享空间[9](Learning Community)。学习共享空间通过配置计算机、网络、有线电视、投影仪等设施及常用的专业软件,打通通信载体、内容分类、物理空间的界限,提供资源的一站式服务中心和协同学习环境,是一种新型的空间,一种新型的学习模式,一种共享的交流社区,既能适应95后、00后对信息获取与学习方式的变化,又能利用协作式学习环境实现知识共享,利用人际网络关系实现隐性知识挖掘。

建设智慧教室。智慧教室作为数字教室和未来教室的一种形式,基于物联网、学习分析等先进技术,集智慧教学、无线投屏、人员考勤、资产管理、环境智慧调节、视频互动、远程控制于一体,实现多教学系统融合,配合可灵活移动的课桌椅,改善上课环境、简化教学管理、丰富网络教学资源、创新教学模式、提高教学质量。

建设学科创新实验室。智慧实验室的设计主要考虑仪器设备管理、环境管理、实验安全风险管理的7×24小时监控和基于运行数据的危险预警,实验环境的真实仿真,操作自然交互方式的实现,实验过程管理的精细化、网络化、智能化和移动化,实验资料和资源云端存储、个性推荐,实验指导远程化,实验操作协同化等。

建设智慧创客空间。贯彻国家“双创”要求,为创新、创造、创客教育提供教育装备支撑,探索利用信息技术推进智慧创客空间建设,培养学生的创新能力、综合设计能力和动手实践能力。依托智慧创客空间开展创客教育、建设创客资源、培植创客文化,并创办系列创新大赛,建成学校培养创新型人才的孵化器。智慧创客空間由线下实体空间和线上虚拟空间两部分组成,线下空间是基于智能机器人、3D打印等创客教育体验中心而创建的实体创客空间,线上空间是由创客教育微信群、公众微信号、在线网络课程平台而组成的虚拟创客空间。

虚拟仿真实训室。为支撑土木、化学、环境、天文、生命科学等重点学科建设及实验教学,对宏观实验、微观实验采用VR、AR、MR等信息技术手段构建学科专业化虚拟仿真实验/实训室。虚拟仿真实验室包含虚拟现实应用开发平台、高性能图像生成及处理系统、立体式沉浸性的三维显示系统、自然人机交互系统、集成应用控制系统等核心模块;根据学科特点分批次建设“桌面虚拟仿真型”“沉浸式虚拟仿真”“分布式虚拟仿真”“增强型虚拟仿真”等类型的虚拟仿真实验室。

教学设备与环境的智能管控。基础设施(教学设备、网络、云平台)的智能化运维管控;通过物联网感知[10]获取和分析设备分布及运行情况;通过物联网感知分析和管控消防、节能、异常告警等情况。

(二)基于大数据的教学行为分析

基于智慧学习空间的协同建设,在新型混合式[11]教学实践中,教学不再是技术与教学方法的简单叠加,而是一种面向更加复杂学习环境的技术与教学的融合性创新。构建胜任力模型,以揭示混合教学情境中获得高绩效所必需的深层次胜任特征的组织结构。基于胜任力模型开展培训,具有明确的绩效导向性[12],能确保教师处于开启和实施教学改革的前沿。

构建基于大数据的教学行为[13]分析系统,其动态情境分析数据主要来源于师生在线(MOOC、SPOC)教与学行为、师生课堂教学行为、学生其他学习空间行为(图书馆、实验室等)及社交网络数据等,行为数据的记录,主要采用视频音频记录设备、在线教学平台、智慧教室分析系统等。教学大数据分析可以帮助校领导清晰地认识不同专业的教师课堂教学行为的差异与特点,从而助力教师改进课堂教学行为实现课堂教学质量的提高;同时,课堂教学行为大数据还可以促进优秀教师更快地概括出课堂教学的经验和实践性知识,从而实现教育优质资源在知识层面的共享与传播,如图4所示。

整个教学大数据分析系统中,教师是关键参与者,借助信息化的工具,积极参与、推动教学质量的提升。以学生课堂学习维度为例,依托选课数据、上课数据、作业数据、课程平时成绩、课程期末成绩和互动交流评价数据等数据资源,将学生知识掌握水平、综合素质和成绩评价等作为课堂学习行为分析项。通过客观的评价体系,构建学生的学习行为画像,依托多维数据源构建教师的教学质量画像。

教学行为大数据分析,包括三个模型,分别是国外专家提出的ST模型,佛兰德斯分类体系,国内专家提出的师生行为对象、师生行为属性模型。基于以上模型进行课堂教学行为评测,具体环节:录播与数据采集,存储非结构化数据,处理结构化数据,数据分析挖掘,数据建立模型,个体与模型分析对比,师生活动行为、学生情感计算、师生语音分析、知识点的OCR识别,多维度关联分析等。最终实现“基于全场景全过程的学习评价”和“基于认知分格和水平的知识推荐”等教学场景应用。

四、研究结论与启示

智慧校园建设,关键是校园的智慧基础设施建设,而智慧基础设施建设的核心是智慧学习空间的建设,文章通过智慧学习空间的分析,辅助教师的教学和学生学习的创新,充分体现了智慧教学环境建设的重要性。通过智慧学习空间的建设,与大数据技术的多维度分析,多角度协同,共同推动了教师教学创新能力的发展。为高校智慧学习空间建设,促进教师教学创新能力发展,提出了一个具有重要参考价值的整体架构,具体的启示分为以下三个方面。

(一)教学环境是基础

教学环境是教学质量的基础,通过虚拟学习空间、数字化教学资源建设、物理学习空间的建设,构建一个立体的教学环境,确保了学生的学习行为都有良好的支撑,同时对教师的教学有较好的辅助作用。通过信息技术的推动,教与学相辅相成,共同促进。

(二)数据分析是核心

教育质量的提升,主要是通过师生的学习行为进行数据采集,再通过师生行为对象、师生行为属性模型,分析教师教学过程中的不足和学生学习过程中的知识盲点,进行知识点推送,以弥补学生的知识盲点和巩固已学的知识点。

(三)教育质量提升是目标

在协同理论背景下,虚拟学习空间建设、数字化资源建设和物理学习空间的建设,三个方面的协同,围绕着一个目标,就是教学质量的提升。基础环境建设、数据采集、数据分析、知识点推送构成支撑教学质量提升的有效闭环,形成了智慧校园在教学质量提升方面的综合解决方案。

[参考文献]

[1]吴文浩.基于协同理论的高校大学生思想政治教育体系研究[J].辽宁经济职业技术学院.辽宁经济管理干部学院学报,2018(4):81-83.

[2]卢元风.基于协同理论的职业院校特色文化建设路径研究[J].中国职业技术教育,2018(25):57-61.

[3]姚丹.协同理论视角下应用型院校实践育人的困境与出路[J].教育与职业,2019(5):44-48.

[4]芦爱疆.基于协同理论的高校实践育人创新发展探究[J].中国轻工教育,2019(1):5-9+15.

[5]王德清.阿里巴巴以“云边端”协同计算 打造IoT核心能力[J].通信世界,2018(9):48.

[6]计煌凯.企业IT部应该如何应对BYOD新潮流[J].科技传播,2013(4):214+212.

[7]刘玥波.互联网+教育下MOOC+SPOC混合模式的操作系统课程改革探索[J].通讯世界,2019(3):215-216.

[8]张珍.基于云计算技术的高校实验室信息管理系统设计.电子技术与软件工程,2019(6): 54-55.

[9]韩伟玲.高职院校图书馆学习共享空间建设构想——以浙江特殊教育职业学院图书馆为例[J].内蒙古科技与经济,2019(3):150-151.

[10]周伟.基于云计算的可信物联网安全机制构建[J].电子技术与软件工程,2019(5):205.

[11]劉小勇.基于慕课的混合式教学模式问题研究[J].网络安全技术与应用,2019(4):79-81.

[12]孙凤湘,张国德.增强绩效管理的战略导向性[J].中国石油企业,2007(8):87.

[13]孙陆.浅谈大数据技术与教育教学的融合应用[J].中国校外教育,2019(10):19-20.

[作者简介]李宗辉(1982-),男,山东郯城人,揭阳职业技术学院信息工程系副主任,高级工程师,硕士,研究方向:云计算、大数据;肖炯恩(1984-),男,广东汕头人,广东财经大学国际商学院,讲师,博士,研究方向:医疗大数据、政务数据共享,通讯作者;刘小铭(1982-),女,重庆綦江人,揭阳职业技术学院信息工程系讲师,硕士,研究方向:计算机应用、云计算、大数据。

[责任编辑 何一辉]