C-臂CT 在骶骨肿瘤动脉栓塞中的应用

2020-01-19余寅涛陈祥述常承彭晓新

余寅涛 陈祥述 常承 彭晓新

C-臂CT(CBCT)是介入诊疗设备发展出的一种特殊功能,国内外命名尚不统一,文献称为C 形臂 CT(C-arm CT),锥束容积 CT(cone beam CT)。该技术成功的在数字血管减影系统(DSA)上产生CT 图像,以及三维(3D)图像,已经逐步应用于临床诊疗中[1-3]。在介入诊疗项目中,骶骨肿瘤动脉栓塞在骶骨肿瘤的治疗中起到重要作用[4,5]。本文通过分析C 臂CT 在骶骨肿瘤动脉栓塞中的应用,探讨其临床价值。

资料与方法

1.一般材料

2016 年 2 月~2019 年 2 月,我院 62 例骶骨肿瘤患者接受介入治疗,年龄9~72 岁,中位年龄37岁。其中男 26 例,女 36 例。以术前均有完善的增强MSCT 检查资料及明确的病理诊断为纳入标准,其中骨巨细胞瘤 47 例(40 例原发,7 例复发);脊索瘤5 例;神经鞘瘤5 例;血管瘤 2 例;尤文氏肉瘤1 例;动脉瘤样骨囊肿7 例。其中48 例患者,介入治疗前进行了C 臂CT 检查,以便掌握肿瘤血供来源,结合术前MSCT 制定介入治疗计划;其余患者仅根据常规DSA 及术前MSCT 检查制定介入治疗计划。

2.设备与方法

使用Philips Aiiura Xper FD 20 血管造影机,并采用配套的INTEGRAIS3D-RA 工作站。

43 例 C-臂 CT 检查的患者,采用 Seldinger 技术穿刺右侧或左侧股动脉,将Pigtail 造影导管插至腹主动脉腰2 椎体下缘水平,行C 臂CT 检查。探测器升到最高,排除影响机架移动的一切障碍物,以第一骶椎为兴趣区中心,移动机架,进行三维扫描。Philips Aiiura Xper FD 20 血管造影机有Propeller Scan 及 Roll Scan 两种三维扫描程序,两种程序C 臂转动方式不同,Propeller Scan 扫描时间为4 s,要求患者头部或脚底到兴趣区距离不能大于 C 臂半径;Roll Scan 扫描时间较长,为 8~10 s,没有距离限制。优先选择Propeller Scan 扫描程序,若患者身高较高,Propeller Scan 扫描位置不能覆盖兴趣区,则改用Roll Scan。采用对比剂为碘克沙醇,与生理盐水 2∶1 稀释。管电压 90~110 kV,管电流 350~500 mA。Propeller Scan 比剂流量 30 ml,流率 6 ml/s,延时 2 s 曝光;Roll Scan 对比剂分两段一次注射:(1)流量 25 ml,流率10 ml/s;(2)流量20 ml,流率 5 ml/s,延时 2 s 曝光。对比剂注射必须覆盖C-臂CT 扫描时间。

其他患者完成Pigtail 导管插管后,不采用C-臂CT 检查,进行常规DSA 造影。

3.评价指标及统计学分析

图像质量评价:以MSCT 的图像质量为基准,评分按空间分辨力、对比度分为5 级:1 分(差)、2分(较差)、3 分(均等)、4 分(较好)、5 分(优)。根据伪影对观察目标的影响进行分级评分:1 级:轻微伪影,未影响观察目标;2 级:观察目标少量伪影,不影响观察;3 级:伪影较多影响观察,仍可诊断;4 级:图像无法使用。由2 名主治医师分别独立评价 C-臂 CT 图像质量,使用 Kendall’s W 评分评价2 名观察者在图像评价中的一致性,以大于0.5 为一致性较好,大于0.8 为一致性很好。

信息有效性评价:与常规DSA 及MSCT 比较,评价C-臂CT 能否提供更多影像诊断信息,以及对介入治疗方案的影响程度。

数据统计:62 例患者中43 例采用了C-臂CT检查,其余19 例未使用,利用Philips Aiiura Xper FD 20 血管造影机的记录功能,读取并比较手术中血管造影机发射X 射线总辐射剂量(单位mGy),讨论C 臂CT 是否有助于提高介入治疗效率。其中49 例为术前栓塞,包括39 例行C-臂CT检查,余10 例未使用,记录并比较患者后续手术的出血量以及切口不愈合、 肌肉神经损伤等介入并发症,讨论使用C-臂CT 对介入治疗效果的影响。考虑到各病种间可能存在差异,单独对原发及复发骨巨细胞瘤病例再次统计。

采用SPSS 20.0 软件进行统计学处理,应用独立样本t 检验,分别比较是否进行C-臂CT 的介入治疗使用的射线剂量和后续手术出血量的差异。以P<0.1 为差异有统计学意义。

结 果

1.图像质量评价

与近期MSCT 比较,C-臂 CT 的空间分辨力、对比度等级平均得分为2.17 逊于MSCT,Kendall’s W 评分7.2。虽然图像质量低于MSCT,但足以明确显示病灶及周围组织,达到介入治疗术前诊断目的。

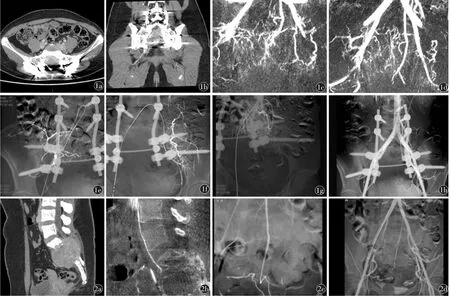

所有患者C-臂CT 图像均有不同程度伪影,1级伪影 15 例、2 级伪影 21 例、3 级伪影 7 例,未出现 4 级伪影,Kendall’s W 评分 8.8。主要包括以视野中心为圆心的同心圆伪影,运动伪影,高密度放射性伪影以及瓦型弯伪影,多数病例为多种伪影共存。在增强MSCT 中受金属伪影影响无法观察的血管,C-臂CT 造影下可清晰显影(图1)。

2.信息有效性评价

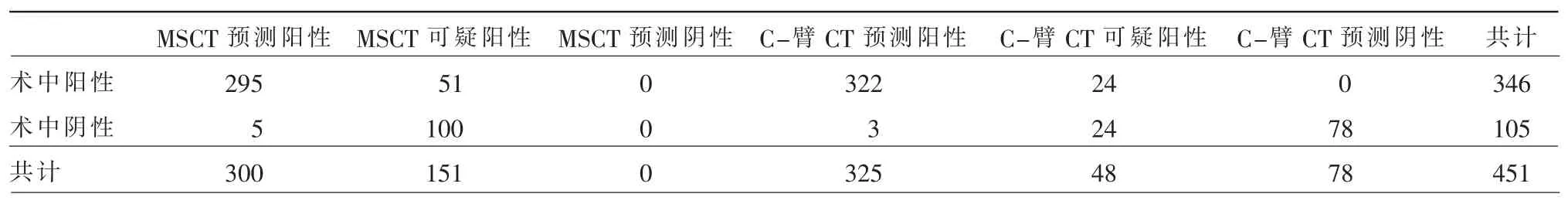

共 44 例患者接受 C-臂 CT 检查,其中 13 例接受 1 个序列 (单纯 C-臂 CT 造影),30 例接受 2个序列(包括 CT 血管减影)。与 MSCT 相比,C-臂CT 可对肿瘤的供血来源、载瘤动脉的起源及走形情况提供更多信息,尤其对寻找和插管骶正中动脉提供了更多帮助[6](图 2)。31 例患者根据 C-臂CT 检查调整了介入治疗计划,其中包括25 条血管导管插管至更远端,增加了超选择程度; 术前MSCT 发现可能对肿瘤有血供的血管共451 条,其中78 条血管通过C-臂CT 明确对肿瘤无供血,避免了插管造影。

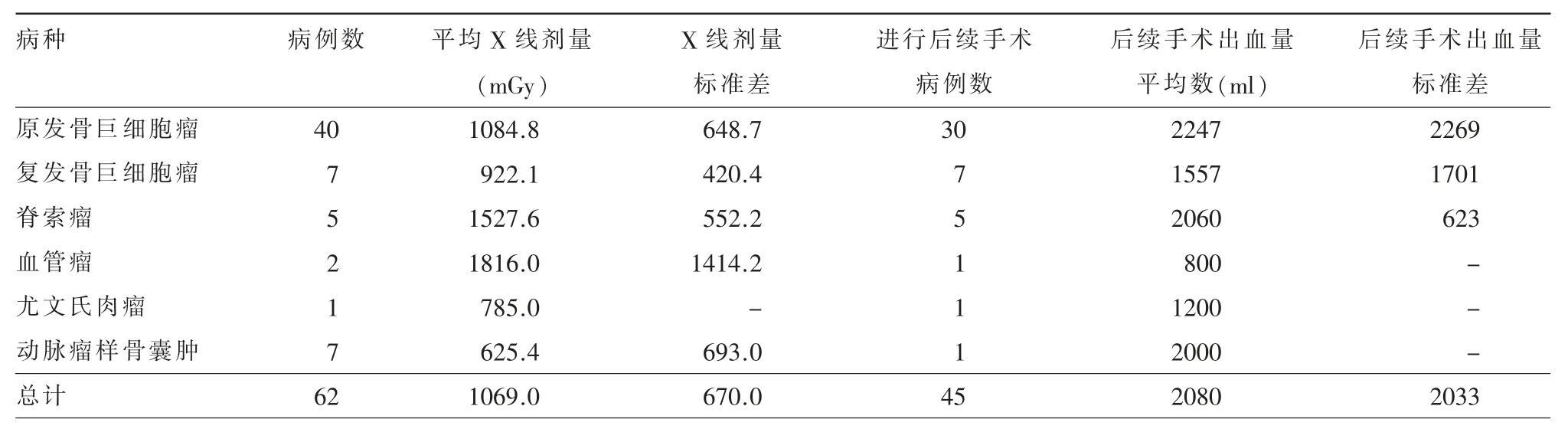

术中总共超选择插管造影373 条血管,确认有肿瘤供血并栓塞346 条。以实际栓塞为阳性,未栓塞为阴性,对于所有 451 条 血管,MSCT 及CBCT 术前预测见表1。由于所有可疑阳性的血管在术中均需行造影,所以计算预测值时将所有可疑阳性的血管按预测阳性处理。又因术前MSCT及C-臂CT 检查都出现假阴性的血管,在介入治疗中也无法发现假阴性案例,只能以后续疗效间接评价有否遗漏供血动脉,无法统计阴性预测值。

3.介入治疗X 射线剂量及后续手术出血量的数据统计

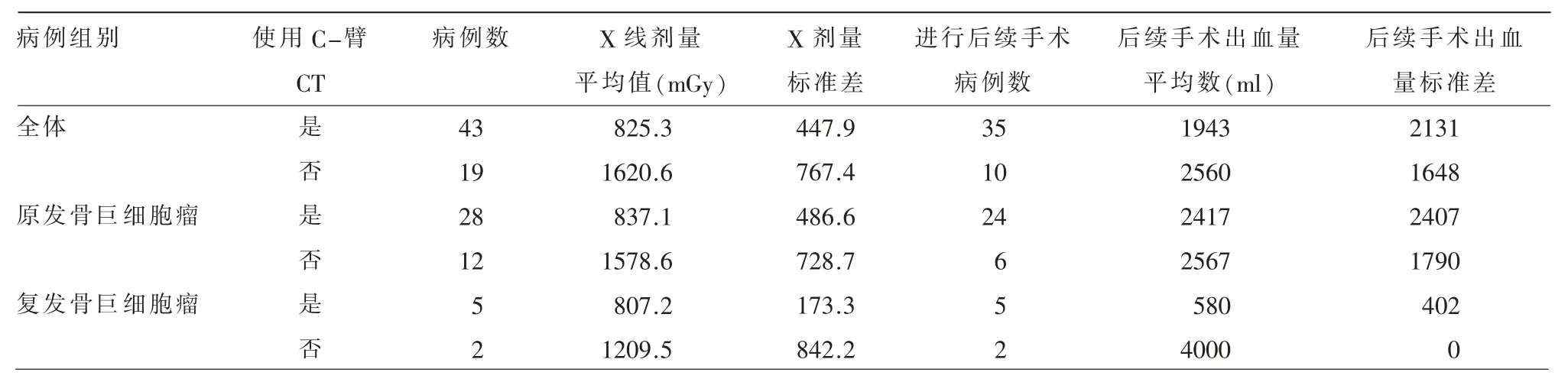

62 例骶骨肿瘤患者均顺利完成治疗,包括骨巨细胞瘤47 例;脊索瘤5 例;血管瘤2 例;尤文氏肉瘤1 例;动脉瘤样骨囊肿7 例。其中37 例术前栓塞患者,后续手术全部成功,所有患者都未出现切口不愈合等介入相关并发症。介入治疗中X 线剂量及后续手术出血量见表2。

采用SPSS 20.0 软件进行统计学处理,计算X线放射剂量及后续手术出血量各组数据的平均值及标准差(表3),应用独立样本t 检验,检验使用C-臂CT,能否减少X 线的使用及后续手术出血量。考虑到各病种间存在差异,分别对总体病例、40 例原发骨巨细胞瘤及7 例复发骨巨细胞瘤病例进行统计。

图1 女,25 岁,骶骨巨细胞瘤术后一年,肿瘤复发。术前MSCT,a)轴位、b)冠状位,因受金属固定物金属伪影的影响,难以观察肿瘤侵犯范围及血供来源;介入治疗前,行C-臂CT,进一步行CT 血管剪影处理及多角度MIP 重组,c)轴位、d)冠状位,可见肿瘤染色范围局限在骶1 及 骶2 椎体内。发现双侧髂腰动脉几乎所有血供都指向肿瘤区域,而左侧臀上动脉仅第一升支向肿瘤供血,其他血管分支向正常组织供血;e)右侧髂腰动脉造影、f)左侧髂腰动脉造影,造影确认时受到金属固定物遮挡,因C-臂CT 已示该血管几乎不向正常组织供血,不再改变角度反复造影,直接进行血管栓塞;g)对左侧臀上动脉则进行超选择插管,避免误栓正常组织;h)栓塞后造影,骶骨区未见残留血管 图2 女,23 岁,双下肢疼痛、麻木一年,病理诊断骶骨骨巨细胞瘤。a)术前增强MSCT 矢状位重组示骶骨中央区肿瘤,不能显示骶正中动脉;b)介入治疗前进行C-臂CT 扫描,矢状位重组,可见骶正中动脉增粗,于腰4 椎体上缘水平,与主动脉成60°夹角向后发出,沿腰骶椎前缘中线向下走行,发出分支包绕肿瘤;c)骶正中动脉造影,根据骶正中动脉开口位置及角度,选择RH 导管,插管成功;d)栓塞后造影,骶骨区未见残留血管

总体病例:X 线剂量差异,Sig=0.002 不符合方差齐性,采用 t’检验,P<0.01,后续手术出血量,Sig=0.858 符合方差齐性,采用 t 检验,P=0.403;原发骨巨细胞瘤:X 线剂量差异,Sig=0.070 不符合方差齐性,采用 t’检验,P<0.01,后续手术出血量,Sig=0.844 符合方差齐性,采用 t 检验,P=0.88;复发骨巨细胞瘤:X 线剂量差异,Sig=0.001 不符合方差齐性,采用 t’检验,P=0.621,后续手术出血量,Sig=0.012 不符合方差齐性,采用 t’检验,P<0.01。

在总体病例及原发骨巨细胞瘤病例中,C-臂CT 明显减少了X 线的用量,而后续手术出血量没有显著变化。在复发骨巨细胞瘤病例中,X 线剂量没有明显减少,但是显著降低了后续手术的出血量。

讨 论

1.C-臂 CT 的优势

在全体数据及原发骨巨细胞瘤的数据统计中,使用C-臂CT 组在介入治疗中的X 线剂量明显少于未使用C-臂CT 组,其平均X 线剂量只有未使用 C-臂 CT 组的 50%。原因主要有:(1)C-臂CT 可准确判断血管对肿瘤供血的情况,减少对可疑血管的造影;(2)C-臂CT 可提供更多的目标血管的影像信息,降低了插管难度。

而复发骨巨细胞瘤的病例因前次手术破坏了固有的血管结构并往往留有金属植入物,常规检查手段难以将肿瘤供血来源全部发现,C-臂CT很好的弥补了这一缺陷,提高了手术疗效。

表1 MSCT 及C-臂CT 术前预测准确度评价

表2 各病种介入治疗中X 线剂量及后续手术出血量

表3 X 线放射剂量及后续手术出血量各组数据的平均值及标准差

2.C-臂CT 对常规手术方法的简化及改进

骶骨肿瘤血供丰富,吻合支广泛、髂内动脉变异多,通常有肿瘤供血增多和侵犯血管。由于骶骨肿瘤供血动脉来源复杂,吻合支多,往往不仅要栓塞肿瘤的直接供血动脉,还要栓塞侧支动脉,以免栓塞不彻底时的侧支动脉出血。对骶骨肿瘤的供血动脉栓塞可能产生脊髓或周围神经损伤、 下肢缺血、 局部缺血性疼痛和肌肉的缺血性坏死等并发症。术前行髂内动脉栓塞可加重臀肌皮瓣的供血障碍,增加术后皮瓣坏死的概率。为了尽量彻底的栓塞肿瘤供血动脉并最大限度避免并发症发生,需要超选择动脉插管栓塞,做到对肿瘤供血血管不遗漏,对正常血管不误伤。为了达到上述目的,动脉造影对骶骨肿瘤的术前评估有重要意义[4]。为保证介入治疗质量,在不使用C-臂CT 的情况下,需要多条血管多次造影。C-臂CT 可以在一个检查序列中完成多条血管多个角度的血管造影检查。利用 3D 导航技术,取代多条血管的多次Roadmap 操作,大大减少对比剂的使用及透视次数。而对于插管较为困难和容易遗漏的血管,尤其是骶正中动脉,C-臂CT 可提供连续全面的多角度信息,让术者有效地发现目标血管的开口位置、方向,是否对肿瘤供血等信息。

3.C-臂 CT 与常规MSCT 的互补性

C-臂CT 同MSCT 一样,具有三维断层的成像属性,可避免重叠影像的干扰,对软组织的成像能力远远高于DSA[11],并拥有多种后重组技术进一步提高图像质量[12,13]。另一方面,C-臂 CT 同DSA一样使用直接动脉注射的对比剂注入方式[14],使其具有远高于MSCT 的对比剂浓度,使C-臂CT 的血管显影比MSCT 更清晰,在后重组中血管影像不易被误减;在部分MSCT 中不能明确有无强化的区域,C-臂 CT 可得到清晰的对比剂显影[15]。另一方面,C-臂CT 有视野小,时间密度分辨率低等缺点:首先C-臂CT 的射线锥束过宽,导致较强的散射伪影[16],降低了图像的信噪比[17],当观察密度对比较小的组织时,将出现较强的瓦型弯伪影,严重干扰对图像的观察。另外,C-臂CT 的运动特性不如MSCT,其视野范围局限在图像采集器长度内,往往一次扫描不能包含全部兴趣区。MSCT 提供病变位置、范围、内部结构以及与周围组织关系等信息,在术前的定性诊断中必不可少[18,19],C-臂CT 不是要替代MSCT[20],应将 C-臂 CT 与 MSCT结合使用能达到更好的诊断及评价效果。

4.C-臂 CT 的 X 线剂量控制

C-臂 CT 尚无普遍认可的剂量计算方法[1,2,21]。一方面由于患者身体胖瘦、 扫描位置以及选择扫描程序的不同,每次C-臂CT 扫描获得的图像质量及放射剂量都不相同,缺乏统一对照标准,另一方面患者的吸收剂量难以准确计算,所以讨论患者在单次C-臂CT 检查中吸收的射线剂量意义不大。但是介入治疗的设备辐射总量可以精确统计。笔者以完成介入治疗为标准,讨论C-臂CT 对手术总放射剂量的影响,对评价C-臂CT 的辐射剂量有很好的参考价值。从经验上看,一次对骶骨的C-臂CT 扫描程序使用射线剂量一般在30~50 mGy,不超过一次常规造影程序的 3 倍或一次Roadmap 操作的5 倍。总的来说,在骶骨肿瘤的栓塞手术中,合理利用C-臂CT,有效减少了手术的X 线剂量。

综上所述,在骶骨肿瘤的介入治疗中,C-臂CT 可提供更多的有效影像学信息,在保证手术质量的前提下,提高了介入治疗的效率及安全性。